DOC

DOC

【文档说明】陕西省宝鸡市千阳县中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题 .docx,共(8)页,398.024 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-d12e3a01635442d7b46fcffe5696e44a.html

以下为本文档部分文字说明:

2022-2023年千阳中学高二第一次月考历史试题时间:90分钟总分:100分一.选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。)1.春秋末期,教育垄断被打破,私学兴起,大批下层人士得到学习机会,形成了一个不拥有政治权力却拥有文化权力的知识人阶层。这

A.反映了私学逐渐取代了官学B.为社会转型奠定了人才基础C.促使血缘纽带关系大大淡化D.是春秋战国百家争鸣的结果2.孔子在人际关系上倡导“仁”,而孟子将“仁”发展成为“仁政”,强调了其治国理政的功用。这一变化A.体现了儒学应时革新B.促进了儒学的世俗化C.提升了儒学政治

地位D.开启了儒与法的争鸣3.老子认为,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”。孔子则说,“不学礼,无以立”,要“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这反映出,当时他们A.反思西周礼乐文化B.迎合封建贵族政治诉求C.主张维护夏商周

制度D.得到统治者积极支持4.韩非子认为:“赏罚者,邦之利器也,在君则制臣,在臣则胜君”。这一主张A.说明了君臣矛盾的激化B.体现了严刑峻法的思想C.反映了百家争鸣的局面D.迎合了专制集权的需要5.儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同则上下和”;墨家学派认

为礼乐“与君子听之,废君子听治”“与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者A.文化取向的迥异B.政治立场的不同C.学术观点的分歧D.生活态度的差异6.秦代焚书禁学和汉代独尊儒术采用的手段大相径庭,秦代重在“禁”,汉代重在“尊”,但两者反映的本质问题是相同的,即()A.文化氛围由生动活跃转为死气沉

沉B.文化内容由综合宽容转向专制C.文化成为政治权力的附庸D.为不同思想留下适度发展空间7.有学者认为:“自汉武以后,名虽尊儒,然以帝王之利便为本位以解释儒书,以官家解释为楷模而禁人的的的自由思索。后人所研读的儒家经典不是经典本身,只是经典的注……儒家的精神,

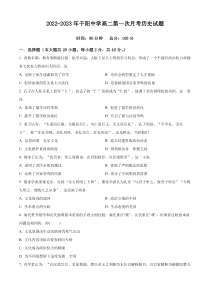

孔子的精神,透过后代注疏的凸凹镜后已是变歪了的。”该观点意在强调A.儒学公信力遭到了普遍质疑B.汉代儒学思想以帝王为本位C.儒学日益僵化逐步走向衰落D.汉代儒学成为官方正统思想8.下图是汉代教育发展体系图示,由此反映出A.儒学开始垄断学校教

育B.私学成为国家教育的主流C.学校学制系统基本形成D.太学可以监管地方的学校9.下面为某同学总结的“中外经济文化交流”示意图,图中长方框中应填写()A.东亚文化圈形成B.西欧形成“中国文化热”C.佛教思想融入儒学理论体系D

.沈括写成《梦溪笔谈》10.程颢诗云:“闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。”其体现的主旨是A.人类与自然和

谐共处B.人与万事万物皆同理C.张扬自我的人生态度D.无为而治的思想理念11.明代某思想家主张:“圣人之所以为圣,只是其心纯乎天理而无人欲之杂……所以为圣者,在纯乎天理而,不在才力也。故虽凡人,而肯为学,使此心纯乎天理,则亦可为圣人。”该观点乎天理A.带有客观唯心主义倾向B.动

摇了儒家正统地位C.反对传统重农抑商观念D.隐含-定的平等色彩12.李贽在民间讲学时,别先生只收男孩,他偏偏要男女收在一起;别人都要求孩子走路要轻,说话莫大声,而李贽偏要他们蹦蹦跳跳翻跟斗,大声读书震天吼。这反映了李贽A.关注儿童天性B.注重因材施教

C.反对传统教条D.强调经世致用13.黄宗羲极其重视宰相职位,他认为“古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹乎宰相也”“天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相补教”黄宗羲的主要目的是A.弥补君主专制弊端B.否定传统伦理道德C.健全中央机构职能D.否定君主

制合理性14.顾炎武曾说:“汉唐之制,皆以宗亲与庶姓参用。人为宰辅,出居牧伯者,无代不有。”而宋代的宗室“名日天枝,实为弃物”。这一变化反映的实质是是A.选官制度的完善B.专制皇权的强化C.监察制度的发展D.中央集权的加强15.清初思想

巨人王夫之在”气一元论”唯物论思想的基础上,提出了尊重物质运动规律的自然史观和社会史观。他强调A.“心外无理”B.“宇宙便是吾心”C.“人是万物的尺度”D.“天地之化日新”16.阮元在《畴人传》(我国第

一部记述中国历代天文学家学术活动的传记)中指出:“良以天道渊微,非人力所能窥测,故但言其所当然,而不复强求其所以然。”这表明中国古代科技的特点是A.重视抽象规律B.天文学居于首要地位C.重视天人合一D.

重实践轻理论17.早在先秦时期,中国文化的地域性差异已十分明显。就文学而论,北方注重说理,南方倾向抒情。南方文学大量运用神话材料,描绘神奇瑰丽境界,给人强烈审美愉悦。下列文学现象,最能说明南方文学这一特点的是A.《离骚》B.《子虚赋》C.《论语》D.《诗经》18.《中国古

代有一朝代在社会诸多方面都出现了新气象,是中国历史上一个重要时期,如“市”已经不再被封闭在政府规定的墙垣之内,而是分散于宅屋之间。该朝代的“新气象”还有的A.人们在井水饮处吟唱柳永歌词B.长沙铜官窑首创釉下彩绘技术C.设立内阁以辅助皇帝处理国政D.转轮排字盘的发明和使用19.下图为苏轼所绘的

《枯木怪石图》,他曾自题其画云:“枯肠得酒芒角出,肺肝槎牙生竹石,森然欲作不可留,写向君家雪色壁。”米芾也曾评论:“子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬。亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。”对此叙述不正确的是。A.儒学的精神影响了文人的绘画风格B.反映了作者不畏强权追求民主时代精神C.集绘画、诗

歌、书法、篆刻为一体D.具有崇高清远冲淡、追求格调神韵的意趣20.书法家张胜利认为,中国书法的至善境界是风行水上,自然成文。凡是人工刻意造作、雕痕明显的书法,即是适用性、装饰性工艺,而不是心之画,更谈不上书法艺术。据此推断,真正意义上的书法艺术是()A.小篆B.隶书C.楷书D.草书二、非选择题

(共3小题)21.阅读下列材料,回答问题。材料一凡以教化不立而万民不正也。……古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。立太学以教于国,设庠序(学校)以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。——《汉书·董仲舒传》材料二五年春……置五经博士

。八月,……征吏民有明当世之务、习先圣之术者。详延天下方闻之士,成荐诸朝。其令礼宫劝学,讲议洽闻,举遗兴礼,以为天下先。太常其议予博士弟子,崇乡党之化,以厉贤材焉。丞相弘请为博士置弟子员,学者益广。——摘编自《汉书·武帝纪》的材料三董仲舒的教化思想适应了

当时社会发展的要求,是当时客观形势的正确反映。虽然,从本质上说,这一主张是为巩固汉政权的封建统治服务的,但从客观效果来看,它不仅对当时,而且对以后中国封建社会的统一、巩固和发展起了积极的作用。——高春菊《董仲舒教化思想研究》(1)据材料一,概括董仲舒针对教化提出的具

体主张。结合所学知识,分析董仲舒倡导教化的主要原因。(2)据材料二,概括汉武帝重视儒学的主要措施,分析其作用。(3)据材料三,结合所学知识,如何正确理解董仲舒教化思想的历史影响?22.历史叙述、历史解释和历史评价是历史学习能力的重要组成部分。阅读下列材料,回答问题。材料一材

料二古有儒、释、道三教,自明以来,有多一教,曰小说。小说演义之书,未尝自以为教也,而士大夫、农、工、商、贾无不习闻之。以至儿童、妇女不识字者亦皆闻而如见之。是其教较之儒、释、道而更广也。释道犹劝人以善,小说专导人以恶。……世人习而不察,辄怪乎刑狱之日繁,盗贼之日炽,岂知小说之于人心风俗者,已非一

朝一夕之故也。——(清)钱大昕(1728~1804)著《潜研堂文集》卷十七《正俗》材料三其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化

,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门的,落不了户的。——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》(1)儒家思想是中国传统文化的主流思想。根据材料一,结合所学知识,

叙述中国传统文化主流思想的演变。(2)“将零散而混乱的过去信息整理成有条理的历史知识是历史解释的基本任务;探讨因果是历史解释的重要形式。”根据对历史解释的认识,结合所学知识,解释材料二中作者的观点。(3)概括材料三中作者对“中体西用”的评价。23.阅读材料,回答问题。

材料一唐代的译经、抄经已达到超越前代的新境地。宗教的发达,必然引起对宗教经典的大量需求,只靠抄写显然已不能解决问题。无论是经济文化的发展,还是宗教传播和对外文化交流,都突出地要求供应大量的复本图书。传统的传抄方法再也不能适应社会的要求了。人们迫切需

要一种新型的、高效率的图书复制技术。唐代不仅有了对印刷的迫切需要,而且也具备了印刷术应用与发展的纸、墨、石刻、捶拓等物质基础和技术条件……在社会迫切需要和已具备的物质条件的历史背景之下,雕版印刷在唐代得到应用,并且有了初步的发展。——摘自《中华印

刷通史》材料二古代雕版印刷技术的发明,曾经改变了中国社会的文化传播模式。柳诒微在《中国文化史》中曾深刻指出:“雕版印刷之术之勃兴,尤于文化有大关系。故自唐室中晚以降,为吾国中世纪变化最大之时期。前此犹多古风,后则别成

一种社会。”书籍出版数量的增加,改变了文人的阅读习惯和藏书方式,张舜徽曾分析道:“自印刷之术日新,致用之途益广,便民垂远,为效甚宏。然其影响后世,有利有弊。由于得书甚便,学者多置之不观,苏东坡为《李氏山房藏书记》,即尝慨乎言之。故印刷愈便,而记诵日衰,似故创物造器者之所不任咎也

。”——摘自于翠玲《媒介演变与文化传播的独特景观——中国编辑出版史的认识价值》(1)根据材料一,概括雕版印刷技术在唐代兴起的原因。(2)根据材料二,指出雕版印刷技术的使用对中国文化发展的影响。(3)结合上述材料和所学知识,谈谈你对科技进步的认识。获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号w

ww.xiangxue100.com