DOC

DOC

【文档说明】河北省石家庄市正定中学2022-2023学年高一上学期第二次月考试题 历史.docx,共(9)页,414.193 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-b892af7a12e9a43a2f7f80aec9ca06ff.html

以下为本文档部分文字说明:

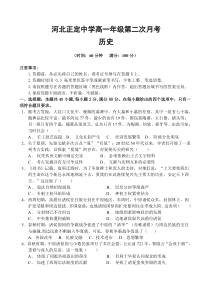

河北正定中学高一年级第二次月考历史(时间:60分钟满分:100分)注意事项:1.答题前,务必先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.答题时使用0.5毫米黑色签字笔或碳素笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答,超出答题区域书写的

答案无效。4.保持答题卡面清洁,不折叠,不破损。一、选择题:本题共40小题,每小题2分,满分80分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。1.据考古发现,大汶口文化中、晚期的墓葬中,有大墓和小墓的差别。其中一组有七个墓,随葬品比

较丰富,最多的达77件,最少的也有19件,都包括陶器、玉石器、猪头等;另一组只有四个墓,随葬品很贫乏,总共只有17件,为陶器、纺轮、獐牙等。由此可知,当时社会()A.手工技艺高超B.文化礼制产生C.经济发展繁荣D.阶级分化明显2.关于夏朝,先秦文献多次言及“夏”“

有夏”;20世纪50年代以来,学者们开展了一系列考古实践,以探索“夏墟”的存在。对夏朝历史的研究()A.仅凭传世文献可确定史实B.必须依赖出土古文字材料C.考古发掘具有无可争议性D.文献与实物互补的必要性3.《尚书》记载,盘庚迁殷时,为了争取卿士和庶人的支持,对他们说:“上天要使我们的

生命在这个新邑永续地绵延下去,要我们在此继续复兴先王伟大的功业,安定天下四方。”这反映了()A.道法自然初现端倪B.层层分封等级森严C.专制王权开始形成D.神权王权紧密结合4.西周初期,高爵位诸侯往往被分封在中原地区。东周时,中原诸侯众多,封国林立,因扩张受限和周边

侵扰,多国衰落;边地诸侯国却因扩张便利往往形成大国。这表明()A.分封制已不合时宜B.地缘因素影响政治的发展C.中央集权遭到威胁D.边地诸侯取代高爵位诸侯5.春秋时期,诸侯国间的争霸战争促进了中原的“诸华”(亦称诸夏)与周边民族的交往与

碰撞,周边民族不断融入华夏族。可见,春秋争霸战争促进了()A.各国改革B.民族交融C.技术进步D.思想繁荣6.春秋时期,中原诸侯国与少数民族举行了多次会盟。公元前721年,鲁隐公“会戎于潜”,重修与戎人的友谊。这一

现象()A.体现了同源共祖意识的萌生B.有利于华夏认同观念的形成C.加速了西周宗法制度的瓦解D.导致了诸夏蛮夷界限的消失7.中国古代政府十分重视水利工程的建设。诸如朝代名称效益战国(秦)都江堰“此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利”战国(魏)西门豹渠“以富魏之河内”汉朝白渠“衣食京师,亿万之口

”这些工程的兴建()A.阻碍了经济交流B.不利于商业进步C.促进了农业发展D.实现了国家统一8.战国七雄中,三个国家的特种部队最有名:齐国的“技击”、魏国的“武卒”、秦国的“锐士”。荀子认为,秦国的“锐士”最厉害。秦国“锐士”厉害主要得益于()A.什伍连坐的实行B.

郡县制的推广C.军功爵制的实行D.秦人民风彪悍9.春秋战国时期某一思想家指出:“法令滋彰,盗贼多有。故圣人云:我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”下列符合该思想家主张的是()A.“为政以德”B.“道法自然”C.“兼爱”“非攻”

D.“治民无常,唯法为治”10.《韩非子》载:“宋人有耕者。田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。”法家引用这则寓言意在()A.强调趋时更新B.否定等级秩序C.讽刺不劳而获D.阐释农本思想11.公元前213年,秦始皇采用了李斯的主张,下令:

凡《秦纪》之外的历史书籍及非博士官所藏的《诗》、《书》、百家语限期烧毁,医药、卜筮、种树之书不烧,禁止私学,欲求学的以吏为师;有敢谈论《诗》《书》的处死,以古非今者灭族。此举旨在()A.加强皇权统治B.强化地区管理C.发展教育事业D.促进民族融合12.司马迁在《史记

·平津侯主父列传》写道,秦始皇“并吞战国,海内为一,功齐三代”。此处秦始皇的称赞主要是基于他()A.建立了完备的以文治国体制B.确立起至高无上的皇帝权威C.实现了郡国并行的地方制度D.完成了统一全国的历史使命13.秦始皇设御

史大夫,由左右亲信出任,负责起草诰命文书,皇帝制书、诏书下达也多由御史大夫承转。有些政事皇帝不愿差使丞相,会直接交给御史大夫办理。由此可见,秦始皇设立御史大夫的目的是()A.牵制丞相,加强君权B.处理军政事务C.掌控军权

,统领全国D.加强地方控制14.下图中秦朝的举措()A.推动社会文化的多元化B.阻碍了社会经济的发展C.不利于统一的封建国家形成D.促进各地区的交往交流交融15.《史记·陈涉世家》记载:“当此时,诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉……楚兵数千人为聚者,不可胜数。”这

反映了秦末农民起义()A.以六国贵族为主力B.得到了广泛响应C.起因于官吏的贪腐D.反对实施郡县制16.《史记》中记载:“汉兴七十余年间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货才,京师之钱累巨万,贯朽不可校也。太仓之粟陈陈相因,充溢

露积于外,至腐败不可食。”汉初出现这一现象的主要原因是政府推行了()A.郡国并行制B.盐铁官营政策C.“推恩令”D.与民休息政策17.西汉时出现了高头大马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等几十种物产;这一时期丝和丝织品在西域各国受到广泛欢迎,西域人学会了耕种、打井和炼铁等技术并用于发展生

产。这些现象的出现主要得益于()A.西汉经济发展市场需求扩大B.中国丝织品在欧洲备受推崇C.中外农业生产水平稳步提升D.张骞出使西域开辟丝绸之路18.公元前119年,汉武帝令“初算缗钱”,向工商业主、高利贷者征收资产税,并处罚隐瞒资产或申报不实者。后又下令“告

缗”,鼓励民众告发不如实申报的商人。汉武帝的这些举措()A.加强了商人的户籍管理B.完善了市场监管立法C.加剧官营与民营的竞争D.抑制了富商大贾势力19.东汉光武帝时期,三公高高在上,享受一万石的俸禄,却没有实权。尚书台长官尚

书令掌管朝廷大权,却没有三公的地位,俸禄只有一千石。东汉前期这一局面反映出()A.中央决策机构日益臃肿B.君主的权力得到了加强C.外戚专权受到一定遏制D.贵族等级体系日趋严格20.《九章算术》全书采用问题集的形式,共收录了246个问题,涉及农业生产、造酒等手工业生产、工

程量的计算、劳动力的分配、运输及利息的计算等等,几乎包括了人们生产、生活的各个方面,为人们解决这些方面的数学问题提供了方法。材料体现出《九章算术》具有()A.创新性B.系统性C.理论性D.实用性21.下图是某一时期朝代更迭的示意图。其中①②处应填写的

正确朝代是()A.前秦隋B.西晋北魏C.北魏后赵D.西晋隋22.晋室南迁后,上层士族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位,成为门阀政治的代表时期。这反映出当时()A.豪强大族对政治影响大B.古代政治制度不断进步C.

考试选官制度已经确立D.选官重视家族经济基础23.东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、陶瓷、造船等行业也有明显的进步。出现这一现象的主要原因是()A.江南自然资源丰富B.大批水利工程的兴建C.北方人口大量南迁D.政府重

视经济的发展24.北魏孝文帝迁都洛阳后,大力推广汉语与汉字,把汉语作为官方语言予以确定,把汉字作为官方文字进行使用推广,禁止鲜卑语的使用。该做法()A.瓦解了士族阶层B.促进了经济发展C.推动了民族交融D.激化了阶级矛盾25.孝文帝亲政后,曾确定北魏在五行中之

位次,将东晋南朝宋齐、十六国定为僭伪,北魏承西晋之金德为水德。孝文帝此举的用意主要是()A.为其接受汉族文化扫清障碍B.缓和与西晋政权的矛盾C.为实现各民族平等制造舆论D.表明其中华正统的地位26.《元和郡县图志》载:“炀……通济渠……自扬、益、湘,南至交、广、闽中等州,公家运漕,私行商旅,舳

舻相继。隋氏作之虽劳,后代实受其利焉。”该河道的开通()A.促进了南北经济的发展B.导致藩镇割据局面的出现C.缓和了隋朝的社会矛盾D.淡化了社会门第等级观念27.唐太宗认为“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,才能巩固统治。还

指出:“为君之道,必先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”。这反映出唐太宗()A.重视发展生产B.注重虚心纳谏C.加强边疆管理D.注重以民为本28.下图是某同学整理的学习笔记,根据所示内容判断与他整理的笔记直接相关的历史人物是()A.隋炀帝B.唐太宗C.唐玄宗D.

武则天29.六朝时期,长江中游的民众改良了中原地区的“长辕犁”,制成新的“短辕框犁”,使之更适合在丘陵山地翻耕,从而扩大了耕地面积。这说明当地的开发()A.改变了传统的土地经营方式B.推动了经济重心南移的完成C.

取决于北方人口的不断南迁D.得益于因地制宜的技术革新30.唐太宗曾说:“朕为苍生父母,苟可利之,岂惜一女,北狄风俗,多由内政,亦既生子,则我外孙,不侵中国”。据此政策,唐太宗()A.推动唐朝与吐蕃会盟B.接受“天可汗”称号C.嫁文成公主于

吐蕃赞普D.册封大祚荣为渤海郡王31.唐代诗人王建的《凉州行》中云:“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。”材料反映的是()A.蕃人全面汉化B.民族互鉴互学C.胡乐流行

各地D.凉州文化发达32.下图为唐代不同年份人口概况。导致图中人口下降的主要原因是()A.政治局势的动荡B.税收制度的改革C.自然灾害的频繁D.统治区域的减少33.开元年间,边疆形势随着版图的拓展日益紧张,唐玄宗在边境重地增置军镇,形成若干边

防大军区,其长官称为()A.刺史B.安抚使C.节度使D.司隶校尉34.依据“隋炀帝始建进士科”“唐太宗增加考试科目”“武则天首创武举和殿试”的史实,你可以研究的主题是()A.科举制的形成与发展B.军事制度的历史沿革C.赋税

制度的演变过程D.土地制度的不断完善35.唐开元二十四年(736),唐玄宗任命礼部侍郎(正四品下)取代吏部考功员外郎(从六品上)来主持科举考试,从而提高科举考试的地位。这说明了唐朝()A.士族地位提高B.社会阶层固化C.重视人才

选拔D.六部分工不明36.武则天爱好文学,喜用文士,曾在进士科中加试杂文,但后来多次停试杂文,以期通过“断浮虚之饰词”来更好地发现“实用之良策”。这表明当时的人才选拔()A.取决于统治者的喜好B.服务于现实需要C.促进了社会阶

层流动D.推动了文学繁荣37.唐朝初年,尚书省的地位明显高于中书、门下两省,其实际最高长官尚书仆射为群相之首。贞观年间,唐太宗委派亲信重臣主持门下省的工作,又在门下省设立政事堂,使三省长官同堂议事。这一调整()

A.旨在提高门下省的地位B.有利于决策的科学民主C.使宰相的权力名存实亡D.便于提高政府行政效率38.史学界认为,隋唐三省六部制的确立使得中央决策和行政体系日臻完备。以下史实能说明上述观点的是()A.三省分工明确彼此制约B.六部直接对皇帝负责C.品位较低

官员担任宰相D.社会中下层参与政权39.唐朝实行的“惟以资产为宗,不以丁身为本”的赋税制度是()A.租调制B.租庸调制C.两税法D.均田制40.钱穆指出,中国传统政治“太注重职权分配之细密化”,“太看重法制之凝固性与同一性”,以为“职分与法制,本就偏重在限

制束缚人”。这一论述说明,中国古代()A.专制集权的政治特征凸显B.官僚制度的设计极为理性C.政务处理流程趋于程式化D.政治生活具有民主化色彩二、非选择题:满分20分。41.土地制度与赋税制度的结合是国家治理的重要支柱。阅读材料,回答问题

。(20分)材料一自西晋末年以来,长期的战乱使社会经济彻底崩溃,直至北魏统一北方,无主土地和荒地仍大量存在。政府必须实施有效的政策将土地和劳动力重新结合起来,北魏强大的中央集权则为均田提供了有效的保证。另外,北魏早在建国时就曾实施“计口授田”的政策,将土地分投给民户耕种,这为后来均田制的实施提供了

宝贵的经验。北魏太和九年,正式确立均田制,与此相适应的赋税制度是租(庸)调制,唐初的租庸调制与之前相比,最大的区别是庸的制度化,这在中国古代赋役制度史上具有十分重要的意义。——整理自李羡於《论均田制的兴衰及其与租庸调制的关系》材料二随着土地买卖和土地兼并的加剧,大量可耕的官田和无主荒地,都被转

变为私田。国家掌握的可用于均田分配的土地逐渐减少,农民受田的数额愈发严重不足,逐渐丧失了继续实施均田制的条件。高宗武周以来,战争不断,日益增多的兵役和赋税负担使得“天下户口,逃亡过半”,致使户籍失真和管理混乱,均田制失去了贯彻执行的依

据,无法有效地推行下去。建立在均田制基础之上的赋税制度也无法维持,政府面临着严重的财政危机。780年,唐德宗李适即位,宰相杨炎及时向德宗提出了一种新的赋税制度。——整理自白寿彝总主编《中国通史·中古时代·隋唐

时期·上册》(1)根据材料一,概括北魏实行均田制的条件。结合所学,指出“庸”的含义及“庸的制度化”的重要意义。(10分)(2)根据材料二,概括“新的赋税制度”出现的原因。结合所学知识,指出该制度的具体内容。(10分)获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue10

0.com