DOC

DOC

【文档说明】辽宁省大连市第一〇三中学2022-2023学年高一上学期第一次月考 地理 答案.docx,共(22)页,845.748 KB,由envi的店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-692eed926a6005c8240cba323fe4302c.html

以下为本文档部分文字说明:

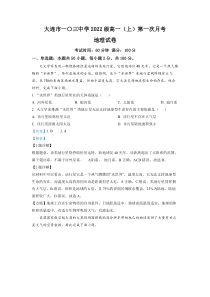

大连市一〇三中学2022级高一(上)第一次月考地理试卷考试时间:60分钟满分:100分一、单选题:本题共50小题,每小题2分,共100分。天文学家发现一颗绕昏暗恒星运转的类地行星,它距地球仅40光年。它是一个热气腾腾的“水世界”,体积是

地球的6倍。据推测,这个“水世界”类地行星同样拥有大气层,且75%的表面区域被水覆盖,但由于温度太高,它无法支持地球型生命的存在。结合材料,完成下面小题。1.“水世界”类地行星所在的天体系统是()A.河外星系B.银河系C.太阳系D

.地月系2.天文学家推测“水世界”类地行星无法支持地球型生命存在的主要依据是()A.该行星距离恒星太近B.该行星不存在大气层C.该行星距离太阳太远D.该行星陆地面积狭小【答案】1.B2.A【解析】【1题详解】根据题意,该类地行星绕昏暗恒星运转,距地球仅

40光年,该距离超出了太阳系的范围,属于银河系,不属于河外星系、太阳系、地月系。B正确,ACD错误。故选B。【2题详解】从材料中可以看出,该行星它是一个热气腾腾的“水世界”,温度太高,它无法支持地球型生命的

存在,而温度太高的原因应该是距离恒星太近,A正确,C错误。类地行星同样拥有大气层,B错误。体积是地球的6倍,且75%的表面区域被水覆盖,25%为陆地,陆地面积较广大,D错误。故选A。【点睛】地球上存在生命物质的自身条件:日地

距离适中,地球表面温度适宜;地球的体积和质量适中,有适合生物呼吸的大气;有液态水。美国国家航空航天局的火星探测器搭载的高分辨率照相机已向地球发回了大量有关火星大气的宝贵数据。据此完成下面小题。3.地球在太阳系示意图(局部)中的位置是()A.AB.BC.CD.D4.进入火星轨道的火星探测器属于

()①太阳系②地月系③可观测宇宙④银河系⑤河外星系A.①②③B.②③④C.③④⑤D.①③④【答案】3.C4.D【解析】【3题详解】太阳系八颗行星距太阳由近及远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王

星、海王星,示意图中A表示水星,B表示金星,C表示地球,D表示火星,E表示木星,故C选项正确,ABD错。故选C。【4题详解】火星是太阳系中的一颗行星,因此进入火星轨道的火星探测器不属于地月系和河外星系,②⑤错误;但火星仍属于太阳系的一部分,故仍在太阳系,①正确;

进入火星轨道的天体也处于可观测的宇宙范围之内,③正确;太阳系属于银河系的成员,④正确。综上所述,①③④正确,B选项正确。故选D。【点睛】太阳系八大行星中,轨道由内到外分布着:水星、金星、地球、火星、木

星、土星、天王星、海王星,其中小行星带位于火星和木星之间,前四个行星称为类地行星,木星土星称为巨行星,天王星海王星称为远日行星。读天体系统示意图,完成下面小题。5.图示共包含几级天体系统()A.一级B.

二级C.三级D.四级6.作为地月系的中心天体——地球,从其在宇宙中的位置的角度出发,下列描述正确的是()①是太阳系中的一颗巨行星②是太阳系中距离太阳第三近的行星③是卫星最多的行星④运行轨道与太阳系中的金星、

火星运行轨道相邻A.①④B.①③C.②③D.②④7.地球是宇宙中一颗既普通又特殊的天体,地球形成适宜生物生存的大气条件的原因是()A.地球的质量和体积适中B.日地距离适中C.一直以来太阳无明显变化D.大小

行星各行其道,互不干扰【答案】5.B6.D7.A【解析】【5题详解】据图可知,图中有地月系和太阳系,故有2级天体系统,B正确,ACD错误。故选B。【6题详解】地球是类地行星,不是巨行星,故①错。地球是太阳系中距离太阳第三近的行星,故②正确。运行轨道在太阳系中的金星、火星运行轨道之间,故④

正确。只有一颗卫星,故③错。综上所述,故选D。【7题详解】地球的质量和体积适中,有适合生命呼吸的大气,故A正确。日地距离适中,使地球具有适宜的温度条件,B不符合题意。一直以来太阳无明显变化、大小行星各行其道,互不干扰属于地球

存在生命的外因,不是存在大气的原因,故CD错。故选A。【点睛】地球拥有生命,与它安全的宇宙环境和稳定的太阳光照这两个外部条件分不开,也与他自身条件分不开,体现在三个方面:日地距离适中,温度适中;体积和质量适中,导致有稳定的大气层

;有液态水。我国西藏阿里地区的冈底斯藏医学院海拔高,自然环境恶劣,地理位置偏远,过去学校的电力供应一直比较紧张,学校建成太阳能光伏发电站后,实现了24小时不间断供电。据此完成下面小题。8.材料体现的太阳辐射对地球的影响是()A.为生物繁衍生长提供能量B.为大气运动提供能量C.为人类生

产生活提供能量D.为水体运动提供能量9.青藏高原地区太阳辐射丰富的原因是()A.海拔高,空气稀薄B.云层厚,大气透明度低C.阴雨天多,大气保温作用强D.纬度低,晴朗天气多【答案】8.C9.A【解析】【8题详解】材料中体现出人类利用太阳能进行发电,为人类生产生活提供能量,C正确;材料未

体现太阳辐射为生物繁衍生长提供光热资源,A错误;太阳辐射为大气,水体运动提供能量,如大气环流,水循环等,材料中并未提现,BD错误。故选C。【9题详解】藏医学院地处我国青藏高原,海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用小,且纬度较低,太阳高

度角大,太阳能资源丰富,A正确;云层厚,大气透明度低对太阳辐射的削弱作用强,B错误;阴雨天多,云层较厚,云层对太阳辐射的反射作用强,C错误;与空气稀薄相比,纬度低,晴朗天气多不是青藏高原地区太阳辐射丰

富的主要原因,D错误。故选A。【点睛】全球太阳辐射的时空分布规律a.空间分布纬度差异:由低纬向高纬递减,同纬地区由沿海向内陆递增;地势高处太阳辐射强,地势低处太阳辐射弱。b.时间分布:夏季太阳辐射强于冬季。丹奥胡斯大学用中国郭守敬望远镜数据取得了一项重大研究成果:太阳有一天可

能会用比往常强烈数千倍万倍的超级耀斑“轰炸”地球,导致地球大气层沸腾,甚至让生命灭绝。结合所学知识完成下面小题。10.下列关于材料中的超级耀斑,说法正确的是()A.出现在太阳光球层B.约11年左右爆发一次

C.温度比周围区域低D.肉眼可以直接观测11.超级耀斑导致地球大气层沸腾,甚至让生命灭绝的主要原因是()A.会产生极光现象B.会影响地球无线电短波通信C.使地球产生磁暴现象D.会释放巨大的能量【答案】10.B11.D【解析】【10题详解】耀

斑发生在太阳色球层,A错误;太阳活动的周期约为11年,B正确;耀斑温度比周围区域高,C错误;肉眼不能直接观测耀斑,D错误。故选B。【11题详解】根据所学知识可知,耀斑爆发会释放大量能量,超级耀斑会释放更大

的能量使地球大气层沸腾,甚至让生命灭绝,D正确;耀斑会产生极光,会影响地球无线电短波通信和使地球产生磁暴现象,但这些都不会使大气沸腾,生命灭绝,ABC错误。故选D。【点睛】太阳大气由内到外分别为光球层、色球层、日冕层,太阳黑子发生在光球层,耀斑

、日珥发生在色球层,太阳风发生在日冕层。太阳黑子大小和多少是太阳活动强弱的最主要标志,耀斑是太阳活动最激烈的显示。对地球的气候(降水),电离层(无线电短波通讯),磁场(有“磁暴”现象)和在高纬度的夜空有极光出现有影响。下图为太

阳黑子与温带乔木年轮相关性曲线图,读图,完成下面小题。12.图中年轮宽度与太阳黑子相对数之间的关系是()A.成反比B.负相关C.正相关D.成正比13.此图所反映的问题是()A.太阳活动时,太阳风会在两极地区产生极光,进而影响树木生长B.太阳活动发射的电磁波扰动地球电离层,影

响树木生长C.太阳活动时,抛出的带电粒子流扰动地球磁场,进而影响树木生长D.太阳活动影响地球的降水变化,进而影响树木生长【答案】12.C13.D【解析】【分析】【12题详解】读图可知,图中年轮宽度与太阳黑子相对数之间的关系是正相关,C正确,ABD错

误。故选C。【13题详解】极光现象不会影响树木生长,A错误;电磁波扰动地球电离层,影响无线电短波通讯,B错误;带电粒子流扰动地球磁场,产生磁暴现象,C错误;太阳活动影响地球的降水变化,进而影响树木生长,D正确。故选D。【点睛】太阳活动对地球的影响:1、扰乱地

球大气层,使地面的无线电短波通讯受到影响,甚至会出现短暂的中断。2、高能带电粒子扰动地球磁场,产生“磁暴”现象,使磁针剧烈颤动,不能正确指示方向。3、当高能带电粒子流高速冲进两极地区的高空大气层时,会产生极光现

象。4、引发自然灾害,比如地震、水旱灾害等在陕西某矿区,工人们发现在矿灯照耀下,夹在页岩地层中的煤层乌黑发亮,仔细辨认,还能看出苏铁、银杏等裸子植物粗大的树干。据此完成下面小题。14.了解地球历史的主要途径是A.

地层和化石B.生物和化石C.岩石和地貌D.古地理环境15.该煤层形成的地质年代和该地质年代最繁盛的动物可能是A.古生代,三叶虫B.中生代,恐龙C.前寒武纪,哺乳类D.新生代第四纪,鱼类16.根据材料推测,该煤层形成时的古地理环境是A.湿热

的森林地区B.温暖广阔的浅海C.湿热的草原地区D.干旱的陆地环境【答案】14A15.B16.A【解析】【14题详解】地球有长达46亿年的历史,地层是具有时间顺序的层状岩石,可以通过不同岩石形成的先后顺序,推测地球的历史。化石是了解地质时期生物进化的重要手段,因此地层和化

石是了解地球历史的主要途径,A正确,BC错误。古地理环境也是通过地层和化石来研究的,D错误。故选A。【15题详解】材料中提到煤层中含有苏铁、银杏等裸子植物粗大的树干,可以推断该煤层形成的地质年代是中生代,此时期动物以爬行动物为主,恐龙最为繁盛,B正确。故选B。【16题详解】材料中提

到煤层中含有苏铁、银杏等裸子植物异常茂盛,故排除B、C。森林茂盛说明该时.期该地降水较多,气候湿润,即该煤层形成时的古地理环境应该是湿热的森林地区,A正确。故选A。地球距今的年龄约为46亿年,在地球的

漫长历史中,生物的出现与进化只是其中的一段。大熊猫(如图)已在地球上生存了至少800万年,被誉为“中国国宝”。和它们同时代的很多动物在第四纪大冰期中已灭绝,但大熊猫却是强者,成为“活化石”保存到了今天。据此思考完成下面小题17.大熊猫在地球上最初出现的地质年代是()A.古生代B.中生

代C.新生代D.元古宙18.下列关于对大熊猫出现地质年代中地球演化现象描述正确的是()①形成现代地貌格局及海陆分布②是重要的造煤时期③发生了规模巨大的造山运动④爬行动物与裸子植物大发展⑤哺乳动物与被子植物大发展A.①②④B.①③④C.①③⑤D.②③⑤【答案】17.C18.C【解析】【17

题详解】元古宙是指5.7亿年前,古生代是在2.5亿年前至5.7亿年前左右,中生代是指6500万年前至2.5亿年前左右,新生代是指6500万年前至今;根据材料可知大熊猫在地球上已至少生存了800万年,应属新生代时期,C选项正

确,排除其他选项。故选C。【18题详解】大熊猫主要生活在新生代时期。新生代时期,地球发生了一系列的造山运动,形成了现代的地貌格局及海陆分布,①③正确。古生代、中生代是地球上重要的造煤时期,②错误。中生代时期,爬行动物与裸子植物大发展,④错

误。新生代时期哺乳动物与被子植物大发展,⑤正确。综上所述,①③⑤正确,故选C。【点睛】新生代分第四纪、新近纪和古近纪,构造动力属喜山期,时间从6500万年前开始。中生代从2.5亿年前开始,属燕山、印支两期,燕山期包括白垩纪、侏

罗纪和三叠纪的的一部分,印支期全在三叠纪内。读“甲、乙两地岩层分布示意图”(下图),据此完成下面小题。19.与A岩层相比,Y岩层形成时间()A.较早B.较晚C.相同D.无法判断20.D地层形成的地质时代,甲地的地理环境可能是()A.炎热干旱B.寒冷干燥C.热带

海城D.森林密布【答案】19.B20.D【解析】【分析】【19题详解】A岩层含有三叶虫化石,形成于古生代。Y岩层含有鸟类化石、恐龙足迹化石,形成于中生代,与A岩层相比,Y岩层的形成时间较晚,B正确,ACD错误。故

选B。【20题详解】D地层含有恐龙足迹化石,形成于中生代,中生代裸子植物繁盛,甲地的地理环境可能是森林密布,D正确。恐龙是大型动物,炎热干旱、寒冷干燥的环境不利于获取足够的食物,AB错误。恐龙生活于陆地,热带海域不是其生存环境,C

错误。故选D。【点睛】地球的演化史:1、太古代(距今25亿年以前),出现了原始细菌、蓝绿藻类;2、元古代(距今25亿~5.41亿年),藻类日益繁盛;3、古生代(距今5.41亿~2.5217亿年),早古生代:三叶虫、珊瑚等空前繁盛,被

称为海洋无脊椎动物时代;后期出现鱼类;晚古生代动物,鱼类一两栖类;植物:蕨类植物繁茂;4、中生代(距今2.5217亿~0.66亿年),蕨类植物衰退,裸子植物迅速发展,裸子植物时代;动物:恐龙等爬行动物繁盛,被称为爬行动物时代;5、新生代(距0.6

6亿年至现在),被子植物为主,被称为被子植物时代;动物:哺乳动物繁盛,被称为哺乳动物时代,第四纪出现了人类。地震波在不同媒介中的传播速度是不同的,科学家利用这一原理探究地球内部结构。据此的回答下列各题。21.地震

波在地球内部传播时,科学家们发现在距离地面大约2900千米深处横波速度突然降低为零,纵波速度也突然降低,这说明了()A.地球内部存在着岩浆B.该深度上下层次的温度变化明显C.大陆地壳与大洋地壳的厚度不同D.该深度上下层次的物质组成存在很大差异22.人们在生产活动中还

常利用地震波()A.传递声音信号B.进行地质探矿C.调查农作物虫害情况D.测量山峰的高度【答案】21.D22.B【解析】【分析】波在固态、液态、气态物质中的传播速度不同,横波只能在固态物体中传播,纵波可以在固态、液态、气态物质中传播。波速的巨大变化,

反映了该深度上下层次的物质组成存在很大差异。人们在生产活动中经常利用地震波进行地质探矿。【21题详解】波在固态、液态、气态物质中的传播速度不同,地震波在地球内部传播时,在距离地面大约2900km深度处横波完全消失,纵波速度也突然降低,这说明了该深度上下层次的物质组成存在

很大差异,D对。岩浆位于上地幔上部,深度浅,A错。体现了物质组成的差异,不能体现该深度上下层次的温度变化,B错。该深度是地幔与地核的分界,与地壳无关,C错。故选D。【22题详解】地震波在不同物质中传播速度不同,人们在生产活动中经常利用地震波进行地质探矿,B对。传递声音信号的是

声波,A错;不能用地震波调查农作物虫害情况、测量山峰的高度,C、D错。故选B。2019年10月29日,当地时间18时44分在巴布亚新几内亚布干维尔岛附近海域发生5.8级地震,震源深度40千米。据此完成下面小题。23.此次地震

震源位于哪个圈层()A.地壳B.上地幔C.下地幔D.外核24.在附近海域航行的船只上的船员没有感觉到地震,主要是因为()A.地震的破坏性太小B.海底地震只影响海底C.地震波不能通过水域D.船只一直随水面颠簸【

答案】23.B24.D【解析】【23题详解】材料中显示此次地震震源深度达40千米,且位于海洋中,而海洋地壳的厚度一般为5~10千米,故此次地震震源位于上地幔,下地幔和外核深度较深,B正确,ACD错误。故选B。【24题详解】由于横波不能在液体中

传播,故只有纵波才能影响船员,因此船员只能感觉到上下颠簸,而感觉不到左右摇晃。再加上船只在海洋上航行本来就会因受到海浪的影响而上下颠簸,故船员没有感觉到地震。D正确,ABC错误。故选D。【点睛】地震波分为横波和纵波,横波速度较慢,纵波速度较快,横波可以在固体

中传播,纵波可以在固液气三种状态的物质中传播。下图为“地球圈层结构示意图”。读图,完成下面小题。25.下列有关地球圈层特点的叙述,正确的有()A.①圈层属于大气圈,主要成分是氮和氧B.②圈层即岩石圈C.③圈层位于上地幔顶部,为岩浆的主要发源地D.④圈层的物质状态为固态26.

下列有关图中信息的叙述,正确的是()A.纵波、横波通过莫霍面、古登堡面时,波速都增加B.①和②之间的圈层即水圈C.在⑤圈层无法监测到横波D.地球内部、外部各圈层都是连续且规则的【答案】25.A26.C【解析

】【25题详解】①圈层属于大气圈,主要成分是氮和氧,A正确。②圈层为地壳,是岩石圈的一部分,B错误。③圈层为软流层,由塑性物质组成,一般认为软流层是岩浆的主要发源地,位于上地幔上部,上地幔上部是岩石圈,C错误。④圈层为外核,物质状态为液态

,D错误。故选A。【26题详解】纵波和横波通过莫霍界面时,波速都明显增加,在通过古登堡界面时,纵波波速突然下降,横波完全消失,故A错误。①和②之间的圈层既有水圈还有生物圈,故B错误。⑤为内核,外核为液态或熔

融物质的影响,横波无法到达⑤圈层,故C正确。水圈是一个连续而又不规则的圈层,故D错误。故选C。【点睛】地震波分为横波和纵波,横波速度较慢,纵波速度较快,横波可以在固体中传播,纵波可以在固液气三种状态的物质中传播。地球的外部圈

层包括大气圈、水圈、生物圈等,这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。读地球圈层构造示意图,完成下面小题。27.图中所示的圈层ABC分别是()A.水圈、生物圈、岩石圈B.生物圈

、岩石圈、水圈C.岩石圈、水圈、生物圈D.生物圈、水圈、岩石圈28.A圈层不同于其他圈层的特点是()①只有A圈层具有生命存在的条件②不单独占有空间,渗透于其他圈层之中③占有独立空间,厚度约为300米④地球上非常活跃的特殊圈

层A①②B.②③C.②④D.③④【答案】27.D28.C【解析】【27题详解】生物圈位于大气圈底部、全部水圈、岩石圈上层,结合图示A、B、C及大气圈的位置可判断A为生物圈,B为水圈,C为岩石圈。D正确,ABC错误。故选D。【28题详解】生物圈包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,不单独占

有空间,是生命存在的.主要场所,故可称之为地球上非常活跃的特殊圈层。①③错误,②④正确。综上所述,C正确,ABD错误。故选C。【点睛】生物圈,是指地球上凡是出现并感受到生命活动影响的地区,是地表有机体包括微生物及其自下而上环境的总称,是行星地球特有的圈层。它也是人类诞生和生存的空

间。生物圈是地球上最大的生态系统。地球大气中进行着各种不同的物理过程,产生着高天流云、风霜雨雪等异彩纷呈的自然现象。运用所学知识回答下面小题。29.云雨现象主要分布在对流层,原因不包括()A.上冷下热B.水汽、杂质含量多C.对流旺盛D.氧气含量多30.“我

欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”说明()A.对流层气温分布特点是随高度上升,气温降低B.对流层空气上热下冷,空气不稳定C.对流层大气的热量直接来自太阳辐射D.对流层大气的热量主要来自对太阳辐射的吸收【答案】29.D30.A【解析】【29题详解】云雨现象主要分布在对流层,原因包括上冷下热,易

发生对流现象,A叙述正确。水汽、杂质含量多,凝结核多,B叙述正确。对流旺盛,水汽上升过程中易凝结成雨,C叙述正确。与氧气含量多少无关,D叙述不正确。根据题意,故选D。【30题详解】“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”说明对流层气温

分布特点是随高度上升,气温降低,A正确,B错误。对流层大气的热量直接来自地面辐射,C错误。对流层大气的热量主要来自对地面辐射的吸收,D错误。故选A。【点睛】大气垂直分层由地面到高空分别分布着对流层、平流层、高层大气,气温的变化状况是:对流层气温随海拔升高而降低,平流层气温随海拔升高而

升高,高层大气气温随海拔,先上升后下降。奥地利极限运动员鲍姆加特纳在美国的新墨西哥州罗斯韦尔地区,于当地时间2012年10月14日乘太空舱到达距地面约39千米高空后,从太空舱里跳下,于北京时间15日凌晨2时左右成功落地。据此完成下面小题。31.鲍姆加特纳跳出时的高度处于()A.对流层B

.平流层C.高层大气D.太空32.从跳出到落地,鲍姆加特纳经历的大气温度变化是()A.逐渐降低B.逐渐升高C.先升高后降低D.先降低后升高【答案】31.B32.D【解析】【31题详解】对流层在低纬度地区厚度为17-18千米,在中纬度地

区厚度为10-12千米,在高纬度地区厚度为8-9千米,对流层顶到50-55千米高空为平流层。距地面39千米是在大气的平流层中。B正确,ACD错误。故选B。【32题详解】对流层的温度随海拔升高逐渐降低,平流层温度随海拔升高逐渐升高;所以从跳出到落地,鲍姆加特纳

经历从平流层到对流层,大气温度变化是先降低后升高。D正确,ABC错误。故选D。【点睛】对流层厚度低纬度地区为17~18km,中纬度地区为10~12km,高纬度地区为8~9km;自对流层顶部至50~55km为平流层;自平流层顶部以上到大气上界2000~

3000km为高层大气。对流层气温随高度的升高而下降,平流层下层气温随高度变化很小,30km以上气温随高度升高而迅速上升;高层大气起初随高度增加而下降,后随高度升高而上升。2020年11月24日4时30分,搭载着嫦娥五号探测器的长征五号遥五运载火箭在文昌航

天发射场发射升空并准确入轨,发射圆满成功。据此完成下面小题。33.下列图中能正确反映嫦娥五号探测器在升空过程中经历的大气环境的是()A.B.C.D.34.下列关于图中Ⅰ、Ⅱ两层可能出现的现象,描述不正确的是()A.飞机在Ⅰ层飞行,

有时会出现颠簸现象B.飞机在Ⅱ层飞行时,飞行员常感觉万里无云C.在Ⅰ层中有时会出现气温随高度增加而上升的现象D.在Ⅱ层中被阳光照射时不会损伤皮肤【答案】33.C34.D【解析】【33题详解】四幅图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层分别对应对流层、平流层和高层大气,臭氧层位于海拔22~27千米处,位于平流层中

,AD错误。并且平流层气温随海拔的升高而升高;对流层气温随海拔升高而降低,在对流层顶部气温降至-60℃,C正确,B错误。故选C。【34题详解】Ⅰ层为对流层,对流运动强烈,飞机受气流影响有时会出现颠簸现象;对流层

气温随高度升高而降低,但有时也会出现气温随高度增加而上升的逆温现象。Ⅱ层为平流层,大气运动以平流运动为主,因此天气晴朗;ABC描述正确。平流层虽有臭氧层吸收紫外线,但仍有大量紫外线可损伤皮肤,D描述不正确。根据题意,故选D。【点睛】大气的垂直分层:1、对流层:气温

随高度升高而降低,对流运动显著,天气现象显著;2、平流层:随海拔升高气温开始保持不变或略有上升,水汽含量极少,天气现象不明显,大气以平流为主,适合与高空飞行;3、高层大气:平流层顶之上的大气统称为高层大气,它的内部还可以划分出若干层次。在该层大气中往往出现一些天文现象,

如极光等,同时也是一些人造天体的飞行高度。下面为甲、乙两地某时段大气受热过程示意图,箭头反映了能量传递方向及大小(粗细)。读图完成下面小题。35.①⑤两箭头传递的能量方向及大小相同,说明甲、乙两地()A.纬度相当B.距海远近相同C.

海拔相当D.大气透明度相近36.近地面大气温度随高度升高而递减,主要影响因素是()A.①⑤B.②⑦C.③⑧D.④⑥【答案】35.A36.B【解析】【分析】【35题详解】据图可知,①⑤表示到达大气上界的太阳辐射,结合所学知识可知,到达大气上界太阳辐射量的大小与方向与所在纬度位置

有关,而与海拔、海陆位置、大气透明度等因素无关。A正确,BCD错误。故选A。【36题详解】结合所学知识可知,近地面大气热量的直接热源来自地面辐射,距离地面越近,热量越丰富;而地面辐射量越丰富,大气吸收的地面辐射量越多,距地面越远,吸收的地面辐射越少,气温越低。由图可知表示地面辐射

的为②⑦。B正确,ACD错。故选B。【点睛】对流层热源在地面,平流层热源在臭氧层。读大气受热过程示意图,完成下面小题。37.利用人造烟雾来防御霜冻的原理是()A.增强①B.减弱②C.增强③D.增强④38.人类通过低碳经济和低碳生活,能使图中变

化相对明显的是()A.①增强B.②增强C.③减弱D.④减弱【答案】37.D38.D【解析】【37题详解】图中①~④的含义分别为太阳辐射、到达地面的太阳辐射、地面辐射、大气逆辐射。人造烟雾中含有大量的二氧化碳,它能够吸收地面辐射中的红外线,从而增强④大气逆辐射,

D正确;人造烟雾对于①太阳辐射没有影响,A错误;人造烟雾可以减弱②到达地面的太阳辐射,但不是防御霜冻的原因,B错误;人造烟雾可以使得到达地面的太阳辐射②减少,地面辐射③也应该减弱,C错误。所以选D。【38题详解】人类通过低碳经济和低碳生活可以减少碳排放量

,使大气中的二氧化碳浓度减少,从而使大气逆辐射④减弱,D正确;减少二氧化碳的排放对于太阳辐射①、到达地面的太阳辐射②、地面辐射③影响较小,ABC错误。所以选D。【点睛】温室效应,又称“花房效应”,是大气效应的俗称。大气能使太阳短波辐射到达地

面,但地表受热后向外放出的大量长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,故名温室效应。自工业革命以来,人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之

增强。地膜覆盖是一种现代农业生产技术,进行地膜覆盖栽培一般都能获得早熟增产的效果,其效应体现在增温、保温、保水、保持养分、增加光效和防除病虫害等几个方面。结合材料完成下面小题。39.华北地区在春播时进行地膜覆盖,可有效地提高地温,从

而保障农作物的正常生长,其主要原理是()A.减少对太阳辐射的削弱B.增强了大气逆辐射C.减弱了地面辐射D.增强了对太阳辐射的吸收40.山东胶东的一些果农夏季在苹果树下覆盖地膜,其主要的作用是()A.吸收太阳辐射,增加地温B.反射太阳辐射,降低地

温C.减弱地面辐射,保持地温D.反射太阳辐射,增加光效【答案】39.C40.D【解析】【39题详解】太阳辐射为短波辐射,可以透过地膜,地膜覆盖不能减少对太阳辐射的削弱,A错误。地膜内空气有限,大气逆辐射较弱,B错误。我国北方春季地温较低,进行地

膜覆盖可有效减弱地面辐射的散失,从而减少地面热量的散失,起到保温的作用,C正确。太阳辐射可以透过地膜,使地面升温,但也不能增加对太阳辐射的吸收,D错误。故选C。【40题详解】在果树下覆盖地膜可以反射太阳辐射,增加光效。通过提高光合作用的效率,可使苹果着色均匀

,提高产品质量,D正确。夏季气温高,不用增加地温,但降低地温不利于光合作用,AB错误。夏季地温高,不用保持地温,C错误。故选D。【点睛】地膜覆盖具有减轻雨滴打击、防止冲刷与结皮形成的作用;可有效减少土壤水分

的蒸发,天旱保墒、雨后提墒,促进作物对水分的吸收和生长发育,提高土壤水分的利用效率;能使土壤保持适宜的温度、湿度,使地温下降慢、持续时间长,利于肥料的腐熟和分解,提高土地肥力;还能增加光效,使水果均匀着色。热力环流是大气运动最简单的形式。结合所学知识完成下面小题。41.下

图中符合热力环流原理的是()A.B.C.D.42.下列能用热力环流原理解释的现象是()A.赤道地区气温较高B.沙漠和绿洲昼夜风向不同C.人造烟幕防御霜冻D.青藏高原夏季气温低【答案】41.B42.B【

解析】【41题详解】热力环流过程为近地面温度高的地方,气体膨胀上升形成低压,高空形成高压;近地面温度低的地方,气体收缩下沉形成高压,高空形成低压,而A图与此过程相反,A错误;B图草地相对于裸地比热容大,故白天温度较裸地低,近地面空气收缩

下沉形成高压,裸地近地面空气膨胀上升形成低压,B正确;夜晚山坡温度低,空气下沉,山谷温度高,空气上升,而C图与此过程相反,C错误;城区温度高,近地面风从郊区吹向城区,而D图与此过程相反,D错误。故选B。【42题详解】赤

道地区气温高是纬度低、太阳辐射强导致的,A错误;沙漠和绿洲昼夜风向不同是热力环流昼夜方向不同,B正确;人造烟幕防御霜冻,是因为烟幕增强了大气逆辐射,体现的原理是大气的保温作用,不是热力环流原理,C错误;青藏高原

夏季气温低的主导因素是地势,即海拔高,气温低,大气热力作用形成,D错误。故选B。【点睛】热力环流是大气最简单的运动形式,是地面冷热不均导致的,地面较热的地方,空气膨胀上升,较冷的地方,空气收缩下沉,使同一水平面气压发生变化,水平方向气流由高气压流向

低气压,于是形成热力环流。随着冬季越来越近,天气渐凉,教室门一开,前排的同学先感觉到腿冷。结合学习的知识,完成下面小题。43.关于热力环流的叙述,正确的是()A.温度:②>③>④>①B.②地阴雨天气,③地晴朗天气C.气压:③>②>①>④D.②地垂直

方向大气下沉44.教室的门刚打开时,空气流动的情况是()A.B.C.D.【答案】43.D44.C【解析】【43题详解】由图可知,地面热力原因形成的气压一般为热低压,冷高压,且同一地点地面的气温、气压均

高于高空,同一水平面上,等压面向下凹为低压,等压面向上凸为高压,故温度:③>②>④>①,气压:②>③>④>①,AC错误。②地气流下沉为晴朗天气,③地气流上升,为阴雨天气,D正确,B错误。故选D。【44题详解】材料显示为冬季,教室的门刚打开时,

门外气温低,气压高,教室内气温高,气压低,地面空气由外流向内,所以前排的同学先感觉到腿冷,而在教室上面,空气由内流向外。C正确,ABD错误。故选C。【点睛】热力环流是大气最简单的运动形式,是地面冷热不均导致的,地面

较热的地方,空气膨胀上升,较冷的地方,空气收缩下沉,使同一水平面气压发生变化,水平方向气流由高气压流向低气压,于是形成热力环流。在生活中,我们在切大葱或洋葱的时候,会忍不住“泪流满面”。为此,我们可以在切菜的时候在旁边点燃一支蜡烛,便可缓解眼部的不适感。下图为切大葱或洋

葱示意图。据此完成下面小题。45.从热力环流的角度看,点燃蜡烛后,切大葱或洋葱处()A.空气受热加大风速B.空气遇冷收缩下沉C.空气受热膨胀上升D.空气遇冷减小风速46.下列热力环流示意图中,能反映上图蜡烛附近空气环流的是()A.B.C.D.【答案】45.B46.A【解析】【45题详解】根据热力

环流原理,蜡烛燃烧处空气受热膨胀上升,切大葱或洋葱处温度较低,空气遇冷收缩下沉,B正确,ACD错误。故选B。【46题详解】根据空气受热膨胀上升、遇冷收缩下沉的原理,A选项符合题意,C、D选项错误;B选项图中左侧垂直气流不符合热力环流原理,B选项错误。故选A。【点睛】热力环流是大气运动

最简单的形式,由于地面的冷热不均而形成的空气环流。其形成过程为:受热地区大气膨胀上升,近地面形成低气压,而高空形成高气压;受冷地区相反,从而在近地面和高空的水平面上形成了气压差,促使大气的水平运动,形成高低空的热力环流。读图,完成下列问题。47.图中甲处的箭头表示空气运动及

受力状况,则各箭头表示正确的是()A.A为摩擦力B.B为风向C.C为水平气压梯度力D.D为地转偏向力48.其中乙点的风向是()A.西北风B.东北风C.东南风D.西南风【答案】47B48.A【解析】【47题详解】图中甲点处的箭头表示甲点空气运动及受力状况,则各箭头中,A箭头与等压线垂直,且

指向低压中,为水平气压梯度力水,A错。B箭头沿水平气压梯度力方向,向左偏,为南半球风向,B对。C与风向垂直,为地转偏向力,C错。D与风向相反,为摩擦力,D错。所以选B。【48题详解】结合甲点风向分析,图

示位于南半球,地转偏向力向左偏。水平气压梯度力垂直于等压线,.由高压指向低压,乙点的风向是西北风,A对。B、C、D错。所以选A。同一水平面上出现气压差,则会形成空气的水平运动——风。读下列两幅等压线图(比例尺相同),完成下列问题。49.下图所示等压线图中,①~④各

点中,风力由大到小排列顺序是()A.①>②>③>④B.③>②>④>①C.④>③>①>②D.③>④>①>②50.若图示均为北半球近地面气压场图,④点最可能的风向是()A.东北风B.西北风C.东南风D.西南风【答案】49.D50.A【解析】【49题

详解】根据等压线图判断方法,比例尺相同的等压线图中的等压线越密集且气压差越大的地方风力越大,读图可知,③处等压线密集且气压差大,所以风力最大,②处等压线稀疏且气压差小,所以风力最小,结合四个选项排列,则可知D正确。【50题详解】若图示均为北半球近地面气压场图,则④点的风从高压吹向

低压,同时受向右偏的地转偏向力,形成东北风。所以选A。获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com