DOC

DOC

【文档说明】天津市第八中学2023-2024学年高一上学期第一次大单元教学(9月月考)地理试题 Word版含解析.docx,共(15)页,2.587 MB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-839633af10e05206404c5588d7dad503.html

以下为本文档部分文字说明:

天津八中2023-2024学年第一学期高一年级第一次大单元地理练习时间:60分钟;满分100分注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题:(本大题共25道

题,每题3分,为单项选择题,一共75分)1.北京时间2018年6月1日,一个“火球”突然划过云南夜空。8月25日,上海天文馆宣布完整回收此次“火球”散落在大地上的陨石及其陨石坑。下图示意“火球”降落的过程和收集到的陨石坑。该“火球”属于()A.恒星B.

行星C.卫星D.流星【答案】D【解析】【详解】运行于星际空间的尘粒和固体小块称为流星体,该“火球”属于流星,D正确;恒星是由炽热气体组成,质量庞大,自身能发光的球形或类似球形的天体,A错误;行星本身不发光,绕恒星在椭圆轨道上运动的球状天体,B错误;而绕行星运动的为卫星,C

错误;故选D。到目前为止,火星是除了地球以外人类了解最多的行星,已经有超过30枚探测器到达过火星,它们对火星进行了详细地考察,并向地球发回了大量数据。据此,回答下面两题2.到达火星附近并围绕火星运动的探测器属于()

A.彗星B.行星C.卫星D.小行星3.人类发射的探测器到达火星表面,表明探测器已经离开()A.地月系B.太阳系C.银河系D.河外星系【答案】2.C3.A。【解析】【分析】试题考查天体和天体系统【2题详解】该探测器到达火星附近后,围绕着火星运动,火星属于行

星,该探测器属于卫星,C正确。【3题详解】人类发射的探测器到达火星表面,说明该探测器已经离开地月系,A正确;火星位于太阳系、银河系,因此探测器没有离开太阳系和银河系;探测器没有位于河外星系。中国气象局国家空间天气监测预警中心的监测显示,20

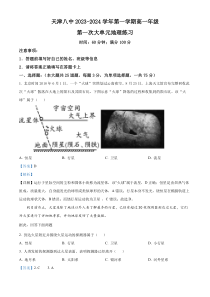

12年2月15日上午10时左右,太阳爆发了一次X2.2级耀斑(X为最高级别)。结合“太阳大气层示意图”,完成下列各题。4.太阳黑子和耀斑()A.都发生在①层B.分别发生在①层和②层C.都发生在②层D.分别发生在②层和③层5.此次太阳耀斑对地球带来的影

响可能包括()A.许多地区的有线电通信中断B.我国上海地区上空出现极光C.全球许多国家出现强烈地震D.出现“磁暴”现象,使罗盘等不能正确指示方向【答案】4.B5.D【解析】【4题详解】根据太阳外部大气结构,从内向外的太阳大气层依次是①光球层、②色球层、③日冕层。太阳黑子发生在光球层,耀斑发生在

色球层。分别发生在①层和②层,B正确,ACD错误,故选B。【5题详解】耀斑爆发时干扰电离层,影响无线电短波通信,但不会影响有线通信,A错误;日冕物质抛射的高能带电粒子流冲进两极高层大气,在高纬度地区形成美

丽的极光现象,我国上海纬度较低,难以出现极光现象,B错误;地震是内力作用,与太阳活动无关,C错误;日冕物质抛射影响地球磁场,产生磁暴现象,使罗盘等不能正确指示方向,D正确。故选D。【点睛】太阳大气层由里到外依次为光球层、色球层和日冕层。光球层上的太阳活动是

太阳黑子。太阳黑子能影响地球的气候。色球层上的太阳活动是耀斑和日珥。日冕层上的太阳活动为日冕物质抛射,日冕物质抛射的高能带电粒子流影响地球磁场,产生磁暴现象;冲进两极高层大气,在高纬度地区形成美丽的极光现象。读某地剖面示意图,完成下面小题。6.图中地层中动物化石

经历的演化过程是()A.海生无脊椎动物—爬行动物—脊椎动物B.海生无脊椎动物—脊椎动物—爬行动物C.爬行动物—海生无脊椎动物—脊椎动物D.爬行动物—脊椎动物—海生无脊椎动物7.石炭—二叠纪是地质史上最重要的成煤时期,由此可推知当时的环境特点为()A.干燥,冷

热多变B.全球气候分带明显C.湿润,森林茂密D.寒冷,冰雪广布【答案】6.B7.C【解析】【6题详解】沉积岩具有层理构造;一般而言,越向下,岩层形成的时间越早。结合图例可知,图中动物的演化过程为三叶虫(海生无脊椎动物)--鱼类(海生脊椎动物)--恐龙(爬

行动物)。故B正确,A、C、D错误。故选B。【7题详解】煤炭是地质时期的森林等植被在地质作用下形成的,由此可推知石炭—二叠纪时期气候湿润、森林茂密。故C正确,A、B、D错误。故选C。下表为地球和火星地理特征比较表。读表,完成下面小题。行星距日远近(

地球=1)质量(地球=1)体积(地球=1)自转周期公转周期地球1.001.001.001天1年火星1.520.110.151.03天1.88年8.火星属于()A.类地行星B.地月系C.河外星系D.远日行星9.与地球相比,下列关于火星的说法,正确的是()A.表面温度高于地球B.大

气层厚于地球C.自转的线速度大于地球D.公转的角速度小于地球【答案】8.A9.D【解析】【分析】【8题详解】由表中距日远近、质量、体积等特征可判断,火星属于类地行星,A正确、D错误;火星不在地月系,B错误;火星位于太阳系,太阳系位于银河系,C错误。故选A。【9题详解

】由表可知,火星公转周期远远大于地球,说明其公转的角速度小于地球,线速度小于地球,C错误、D正确;火星距太阳比地球远,表面温度低于地球,A错误;火星质量比地球小,能吸引的大气层不如地球厚,B错误。故选D。【点

睛】宇宙间的天体都在运动着,运动着的天体因相互吸引和相互绕转,从而形成天体系统。天体系统有不同的级别,按从低到高的级别,依次为地月系、太阳系、银河系和总星系,银河系之外的星系和星云统称为河外星系,银河系和河外星系构成总星系。10.按天体系统级别由小到

大排序,正确的是()A.地月系一太阳系一银河系一总星系B.银河系一总星系一太阳系一地月系C.总星系一银河系一太阳系一地月系D.太阳系一总星系一银河系一地月系【答案】A【解析】【详解】本题考查天体系统的级别和层次。天体系统由低到高的是地月

系一太阳系一银河系一总星系,故A正确。其余选项可排除。11.地球上与太阳活动直接相关的现象是()A.流星B.火山C.极光D.地震【答案】C【解析】【详解】太阳活动类型中的日冕物质抛射到达地球两极,产生极光,C正确;流星指运行在星际空间的流星体在接近地球时由于受到地球引力的摄动而被地球吸引,

从而进入地球大气层,并与大气摩擦燃烧成的现象,与太阳活动无关,A错误;火山活动指岩浆沿着地表裂缝喷出地表的现象,与太阳活动无关,B错误;地震指地壳快速释放能量过程中造成的振动,与太阳活动无关,D错误。故选C。12.与地球适宜生物生存的温度条件无关的是()A.日地距离适

中B.所处宇宙环境较安全C.地球大气的保温作用D.适宜的昼夜交替时间【答案】B【解析】【详解】地球与太阳的距离适中,能接受到的太阳光热适量,使地球形成适宜生物生存的温度条件,A不符合题意;八大行星各行其道,互不干扰,为地球提供了安全的

宇宙环境,本条件与温度无关,B符合题意;地区大气的保温作用和适宜的昼夜交替时间使得地球表面的温度变化适中,与地球适宜生物生存的温度条件有关,CD不符合题意。故选B。13.维持地表温度,促进地球上大气、水、生物活动和变化的主要动力是

()A.重力势能B.生物能C.太阳辐射能D.风能【答案】C【解析】【分析】【详解】太阳能通过源源不断的为地球提供热量,从而为地球上水循环、大气循环、生物活动等提供了动力,C正确。重力能、风能、生物能不是主要动力,ABD错误。故选C。【点睛】本题解题关键在于理解太阳辐射对地球产生的影响。生物是在

地球发展历史中产生的,但在地质历史时期也经历过一些不利于生物演化的环境变化阶段,的导致大量生物物种的衰退和灭绝.据此回答下面小题。14.大量无脊椎动物出现在地球表层的时期是()A.元古代B.太古代C.古生代寒武纪D.中生代侏罗纪15.盛极一时的恐龙突然从地球上完全销声匿迹的地质历史时期

是()A.古生代末期B.中生代末期C.太古代末期D.新生代末期【答案】14.C15.B【解析】分析】【14题详解】元古代为动物孕育、萌芽和发展的初期阶段,不是大量无脊椎动物出现在地球表层的时期,排除A;太古代还没有直核生物,不可能是大量

无脊椎动物出现在地球表层的时期,排除B;古生代寒武纪、奥陶纪、志留纪为海生无脊椎动物时代,其中古生代寒武纪是大量无脊椎动物出现在地球表层的时期,C符合题意;中生代三叠纪、侏罗纪、白垩纪为爬行动物时代,因此中生代侏罗纪不是大量无脊椎动物出现在地球表层的时期,排除D。故选C。【15题详解】在中

生代末期,海洋中有50%以上的无脊椎动物种类灭绝,同时盛极一时的恐龙突然从地球上完全销声匿迹,因此恐龙从地球上完全销声匿迹的地质历史时期是中生代末期,B符合题意;古生代末期、太古代末期,恐龙还没有产生,排除AC;新生代末期,恐龙早已经灭绝,排除D。故选B。【点睛】在古生代末期,60%

以上的海生无脊椎动物种类(如三叶虫等)灭绝了,脊椎动物中的原始鱼类和古老的两栖类则全部灭绝,蕨类植物明显衰退。在中生代末期,除了盛极一时的恐龙突然从地球上完全销声匿迹以外,海洋中有50%以上的无脊椎动物种类也灭绝

了。16.科学家在划分固体地球为三个圈层(即地壳、地幔和地核)时,主要的根据是()A.地震波传播速度的变化B.科学家向地下打深井而得到的样本成分C.厄尔尼诺现象D.地球上高大山脉的岩层结构【答案】A【解析】【详解】科学家在划分固体地球为三个圈层(即地壳、地幔

和地核)时,主要的根据是地震波传播速度的变化,A正确;科学家向地下打深井主要分析地壳物质成分,无法钻至地心划分地球内部圈层,B错误;厄尔尼诺现象主要引起部分区域的气候、洋流等自然环境变化,与地球内部圈层划分无关,C错误;地球上高大山脉的岩层结构,分布在地壳部分,与地幔、

地核无关,D错误。故选A。17.位于莫霍面和古登堡面之间的地球内部圈层是()【A.地壳B.岩石圈C.地幔D.地核【答案】C【解析】【分析】该题考查地球内部圈层。【详解】莫霍界面是地壳与地幔的分界面,古登堡界面是地幔与地核的分界面。故选C。18.地质学家常利用地震波来寻找海底油气矿藏,下列

四幅地震波示意图中表示海底储有石油的是()A.①B.②C.③D.④【答案】A【解析】【详解】结合地震波传播特点,横波传播只能通过固态介质,因此根据横波的速度变化可以判断油气资源的分布。①图中横波在一定地壳深度突然消失,由此推测此地极有可能分布有油气资源,A正确。通常横波传播速度较纵波慢,B错误。

图②③④中横波一直向下传播,并未消失,因此储有石油的可能性较小,BCD错误。综上所述,故选A。【点睛】地震波是由地震震源向四处传播的振动,指从震源产生向四周辐射的弹性波,可分为纵波(P波)、横波(S波)。纵波传播速度较快,可以通过固液气三态介质;横波传播速度较慢,只能在固态介质中传播。下图为“

公转轨道相邻的三颗行星相对位置示意图”,据此完成下面小题。19.世人对①星球进行生命探测时首先查找液态水存在迹象,原因是()①存在液态水,说明温度适宜②有液态水才能形成云雨现象③液态水可以形成多样的地表形态④生命起源于海洋,有

液态水才可具备此基本条件A.①②B.②③C.③④D.①④20.与①、②行星相比,地球具备生命存在的基本条件之一是()A.适宜的大气厚度和大气成分B.强烈的太阳辐射和充足的水汽C.复杂的地表和岩石圈D.强烈的地震和火山活动21.若地球在②行星的轨道上运行,则最可能发生的现象有()A.变

为寒冷的“冰球”B.变为火热的“火球”C.大气层将会消失D.公转方向将发生变化【答案】19.D20.A21.B【解析】【19题详解】人类对①星球进行生命探测时首先查找液态水存在迹象,原因是存在液态水,说明温度适宜,①正确;能

形成云雨现象、多样的地表形态不是生命存在的条件,②③错误;生命起源于海洋,有液态水才可具备此基本条件,④正确,D正确,ABC错误。故选D。【20题详解】根据运行轨道位置,①是火星,②是金星,与金星、火星行星相比,由于地球质量与体积适中,导致地球具备生命存在的基本

条件之一是具有适宜的大气厚度和大气成分,适合生命呼吸,A正确;火星、金星上也有强烈的太阳辐射,B错误;复杂的地形和岩石圈不是生命存在条件,C错误;强烈的地震和火山活动,不利于生命存在,D错误。故选A。【21题详解】根据运行轨道位置,①是火星,②

是金星,金星轨道距离太阳更近,接受太阳辐射多,温度高,地球可能变成火热的“火球”,A错误,B正确;大气层和质量体积相关和轨道位置无关,公转方向不变(金星公转方向和地球一样),故CD错误。故选B。【点睛】地球存在生命的原因包括外部条件和自身条件,其中地球上生命存在的自身条件有:地球与太

阳的距离适中,能接受到的太阳光热适量,水以液态的形式存在;地球的体积和质量适中,形成了适合生物呼吸的大气;地球自转和公转的周期适中,使地球表面的温度的日变化和季节变化幅度都不太大,其它天体若存在生命,也应具备上述条件。22.三叶虫、恐龙、大型哺乳动物分别为古生代、中生代、新生代的代

表性动物,下图为某地地质剖面示意图,图中断层最可能发生于下列哪个地质时期()A.古生代前期B.古生代后期—中生代前期C.中生代后期—新生代前期D.新生代后期【答案】C【解析】【分析】本题主要考查地质构造的发生先后顺序。【详解】图中断层切断了

含有恐龙化石的岩层,但未切断还有大型哺乳动物化石的岩层,说明该断层形成于这两个岩层之间,即中生代和新生代之间。故答案选C项。23.美国科罗拉多州立大学的设计人员正在研发一种太阳能供电的衣服,其由天然纤维制成,可以给很多设备充电,包

括手机、平板电脑等。下图为某学生设计的把太阳能电池板纳入冬季夹克的太阳能衣服。据此完成下题。在我国下列地区中,太阳能夹克使用效率最高的是()A.海南岛B.内蒙古高原C.云贵高原D.长江中下游平原【答案】B【解析】【分析】【详解】由题意可知,太阳能夹克使用

效率最高的地区应为冬季寒冷且太阳辐射强的地区。内蒙古高原深居内陆,纬度高,冬季气温低,气候干旱,降水少,晴天多,太阳辐射丰富,太阳能夹克使用效率最高,B正确;海南岛、云贵高原、长江中下游平原属于热带或亚热带气候区,冬季比较温暖,太阳能夹克使用率较低,ACD错误

。故选B。【点睛】我国古书记载:“三月乙未,日出黄,有黑气大如钱,居日中央。”据此完成下面小题。24.材料中的“黑气”是指()A.太阳耀斑B.X射线C.紫外线D.太阳黑子25.这种现象发生在太阳的()

A.光球层B.色球层C.日冕层D.内部圈层【答案】24.D25.A【解析】【24题详解】资料中记载的“黑气”是太阳黑子,它比太阳表面温度低,在太阳表面形成暗斑,看起来象是太阳变黑了一块,D正确,ABC错误。故选D。25题详解】根据文中描述,可判断为黑子

现象,该现象发生在太阳的光球层,A正确,BCD错误。故选A。【点睛】太阳黑子,是指太阳的光球表面有时会出现一些暗的区域,它是磁场聚集的地方。太阳黑子的活动周期是11年。二、非选择题:26.读“地震波速度与地球内部构造图”,回答下列各题

。【(1)指出图中A、B各代表什么地震波:A____,B____。(2)A和B两种地震波大约在地下____千米处(大陆部分),速度明显加快,从而发现了C____面。(3)描述在2900千米深处,A波和B波发生的变化。A波____,B波波速__

__。从而发现了D____面。(4)C面以上为____,C面和D面之间为____,D面以下为____。【答案】(1)①.横波②.纵波(2)①.33②.莫霍界(3)①.突然消失②.突然下降③.古登堡界(4)①.地壳②.地幔③.地核【解析】【分析】本题考查地球内部圈层结构的相关知识。地震波传播

速度的变化,不仅是地球内部圈层划分的依据,同时也可推知地球内部物质的组成。因此正确读图是解答本题的关键。【小问1详解】根据所学知识,地震波分为纵波和横波,纵波波速比横波波速快,故可判断左图中A为横波,B为纵波。【小问2详解】根据所学知识可知,地震波在经过莫霍面时,纵波和横波

波速都突然增加,故右图C为莫霍面,莫霍面以上部分为地壳,大陆地壳厚度约为33千米,即地震波大约在地下33千米处(大陆部分),速度明显加快,从而发现了莫霍面。【小问3详解】根据所学知识,地震波在经过古登堡面时,纵波波速都突然下降,横波完全消失,故右图D为古登堡面,即在地下

2900千米深处,纵波波速都突然下降,横波完全消失,从而发现了古登堡面。【小问4详解】根据上题分析,C面(莫霍面)以上为地壳,莫霍面和古登堡面之间为地幔,古登堡面以下为地核。27.读太阳大气结构,回答问题。(1)写出太阳大气的名称:A____B_

___。(2)A层出现的太阳活动是____。B层出现的太阳活动____。它们出现的周期大约是____年。【答案】(1)①.光球层②.色球层(2)①.太阳黑子②.耀斑(或日珥)③.11【解析】【分析】本题以太阳大气结构图为背景材料,主要考查太阳大气层的结构以及太阳活动对地球的影响,侧重于考查地理综

合思维。【小问1详解】太阳大气层由内到外依次是光球层、色球层和日冕层。图中A为光球层,B为色球层。【小问2详解】太阳大气层由内到外依次是光球层、色球层和日冕层。太阳黑子出现在太阳大气的光球层;耀斑和日珥出现在太阳大气的色球层。根据所学可

知太阳活动的周期大约是11年。28.阅读图文材料,完成下列要求。褐飞虱是亚洲许多国家水稻生产上的主要害虫,它在我国长江流域及其以南稻区频发成灾,造成水稻大面积减产。下图为1950年至2009年太阳黑子周期与长江中下游稻区褐飞虱大发生年份之间的关系图。(1)据图可知,褐飞虱大发生年份主要出现在太阳黑

子相对数____(增多、减少)阶段,太阳黑子增多,耀斑也会随之____(增多、减少)。(2)太阳活动会对地球产生影响,在太阳活动高峰年会扰动地球的____层,使无线电____(短波、长波)通信受到强烈干扰。(3)太阳活动还会对地球____产生影响,形成磁暴和极光现象。【答案】(1)

①.减少②.增多(2)①.电离②.短波(3)磁场【解析】【分析】本题以太阳黑子周期与长江中下游稻区褐飞虱大发生年份之间的关系图为材料设置试题,涉及太阳活动及其对地球的影响的相关知识,考查学生获取材料、运用所学知识的能力,培养综合思维的学科素养。【

小问1详解】由图可知,15个褐飞虱大发生年份中,大多数处于太阳黑子相对数减少阶段。太阳活动是指太阳大气层异常扰动现象,黑子增多时候耀斑也会随之增多。【小问2详解】在太阳活动高峰年,太阳活动发射的高能带电粒子进入地球电离层,会引起电离层扰动,使地球上无线电短波通信受到影响。【小问3详解】太

阳活动会扰乱地球磁场,产生磁暴现象;太阳活动产生的高能带电粒子流冲进两极高空,从而产生极光现象。29.如图是记录地球历史的“金钉子”的你知道下列现象或生物分别出现在“金钉子”的哪段时间区间吗?(1)原始海洋形成____。(2)从原始生命形成藻类的进化

____。(3)哺乳动物的出现____。(4)恐龙生活的时期____。(5)鱼类的出现和繁盛____。【答案】(1)F(2)E(3)B(4)B(5)C【解析】【分析】本题以地质年代表为背景,考查地质年代重大地质事件,考查学生获取和解读信息能力及综合思维能力,培养

学生的人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等地理核心素养。【小问1详解】原始海洋大约形成于距今41亿年前,即F时代。【小问2详解】原始生命形成于38亿年前,藻类的进化距今38亿年-25亿年前,对应E时代。【小问3详解】哺乳动物的出现是中生代(距今2.5亿年之后、0.66亿年之前)

,即B时代。【小问4详解】恐龙生活的时期是中生代(距今2.5亿年之后、0.66亿年之前),即B时代。【小问5详解】鱼类的出现和繁盛是在古生代,时间是在距今5.4亿-2.5亿年前,即C时代。【点睛】