DOC

DOC

【文档说明】江苏省扬州市邗江区2023-2024学年高二上学期期中调研测试+历史+含解析.docx,共(19)页,1.833 MB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-e1a3b9f98bf13485fbeda4545e5fa89e.html

以下为本文档部分文字说明:

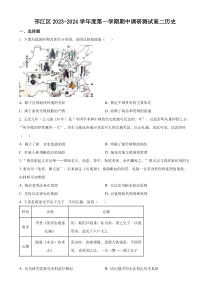

邗江区2023-2024学年度第一学期期中调研测试高二历史一、选择题1.下图为战国时期为货币分布图,该图反映的现象()A.源于自然地理环境的差异B.奠定中国货币的主要形式C.属于诸侯分裂割据的产物D.阻断了商品和货物的流通2.元光元年(公元前134年)是“中国学术

和中国政治史的最可纪念的一年”,汉武帝听从董仲舒之言,“初令郡国举孝廉各一人”,用车马接送各地应召读书人到京城考试,以示礼遇。由此可见,汉武帝时()A.确立了新官吏选拔制度B.明确了儒学独尊的地位C.打破士族垄断政治的局面D.强化对地方郡国的管理3.“唐高祖起义至京师……唯制杀人、劫盗、背军、

叛逆者死,余并蠲免之。”唐太宗又将原来绞刑的五十条改为“免死,断右趾”。后来制定《贞观律》,废除断趾的刑罚,免除一百多项死刑和徒刑的条款。由材料可知唐朝A.统治者用法务在宽简B.以法治为根本政治原则C.皇权

以法律为其基础D.以徒刑取代肉刑和死刑4.下表是两部史书关于交子不同记载,说明()时间出处记载南宋李焘《续资治通鉴长编》初,蜀民以钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之元朝脱脱《宋史·食货志》真宗时,张

咏镇蜀。患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂之法。一交一缗……谓之交子A.历史研究需要对史料进行甄别B.因记载不同无法得出历史真相的的C.两则史料互证即可揭示出真相D.时代不同影响对历史事件解释5.“善书”是中国古代劝民为善的一类著作。如表是宋至清代公开印行的“善书”数量变

化情况。这说明()时间宋元明清数量8部2部20部35部A.社会新价值观逐步形成B.儒家伦理日益得到强化C.基层治理模式走向创新D.民众法律意识空前增强6.下图为1800~1850年间中国白银、制钱购买力的折线变动图。其中,促成1835~1850年间两者的购买

力呈现出不同趋势的主要原因是A.传统制钱丧失竞争力B.中国对外贸易处于出超地位C.中外经济联系的加强D.白银开始成为主要流通货币7.1895年,康有为创办上海强学会并发行《强学报》,该报以孔子生卒为纪年起始,第一期署日期为“孔子卒后二千三百七十三年”,与“光绪二十一

年十一月二十八日”同列。康有为的做法意在()A.推动西方历法传播B.批判君主专制C.凸显改制的正统性D.消弭满汉矛盾8.在1942年太行抗日根据地的选举中,武乡、榆社、襄垣三个县产生了598名村干部,其成员结构比例如下图

。由此可知,太行抗日根据地A.地主阶级逐渐掌握政权B.凝聚了人民的抗战力量C.进入新民主主义社会D.佃农缺乏抗战积极性9.新中国成立后,英国表示要给予中国“法律上的承认”,毛泽东希望利用英国这一态度向苏联施压,促成《中苏友好同盟互助条约》的签订。中苏缔约在即,毛泽东提出对中英建交谈判“拖一下”

方针。中英最终于1954年建立了“代办级”外交关系。这体现了新中国()A.外交政策的包容性和普惠性B.外交受到意识形态的严重束缚C.放弃了“一边倒”的外交方针D.坚持独立自主的和平外交方针10.如图是《南国细

节》摄影图册中的一张图片,这张照片反映出当时()A城市企业活力不断增强B.经济体制改革卓有成效C.市场经济体制初步建立D.对外开放层次日益深化11.《论告示》第11编:裁判官不满足于只讲诈欺,还要在诈欺前面加上“恶意的”这一形容词加以限定。因为,早期法学家们使用过

善意诈欺这一术语。他们使用这一术语是出于深刻的洞察力,尤其是指为对付敌人和窃贼而使用的情况。这说明罗马法A.过分强调形式B.约束法官权力C.蕴含理性精神D.追求审判效率12.亚瑟王传说是公元5世纪时的英格兰国王,他是否真实存

在过,至今尚有争议。但他的事迹在12世纪以后被吟游诗人不断地传颂,其中公认的集大成作品为15世纪的《亚瑟王之死》,在这些作品中,他被塑.造为统一不列颠群岛的具有骑士精神的完美君主。这一现象()A.适应了民族国家形成

的现实需要B.深受英国宗教改革运动的影响C.体现了新兴资产阶级的时代诉求D.推动了英国封建统治秩序建立13.美国通过制定1787年宪法,构建了一个既强大到足以避免无政府状态又受适度限制不致陷于暴政的政府体制。这表明美国1787年宪

法的两大核心原则是A.联邦制原则和分权制衡B.中央集权和人民主权C.州权主义和人民主权D.主权在民和分权制衡14.英国曾于1855年、1870年两次颁布法令,规定由独立于党派之外的文官委员会主持文官考选,文官不得参与政治活动和盈利性经济活动。1883年

的《美国文官法》也规定:任何公务人员都没有权力利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动。由此可知,当时英美文官制度改革的相同目的是A.保证公共权力运行的稳定B.完善欧美国家的政党政治C.杜绝官员权力滥

用与腐败D.彰显选拔公正与社会公平15.1959年,美国的黄金储备约为195亿美元,对外流动负债约为194亿美元,两者大体相当;1967年底,美国的黄金储备约为121亿美元,对外流动负债约为331亿美元。这一情况的发展()A.不

利于布雷顿森林体系的稳定B.导致了欧洲经济崛起赶超美国C.标志着战后美国经济霸权终结D.使国际货币基金组织濒临瘫痪16.下图是英国当代著名学者莫里斯·罗奇的著作《重新思考公民身份》中的一幅漫画.左下角

的文字译为“领取养老金者的困境”,图下方文字译为“这上面说,在福利国家里,年轻人没什么值得去奋斗的,孩子他妈....”.。该漫画的寓意是()A.建立完善的社会保障体系B.体现了西方国家阶级矛盾的激化C.发挥福利制度的正面效用D.揭露了西方国

家福利制度的漏洞二、非选择题17.阅读材料,完成下列要求。时间内容贞观初年唐太宗诏曰:“国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。”天宝年间唐玄宗诏曰:“明经先试贴经,次试经义,最后试策;进士先试贴经,次试诗赋,最后试策。

”建中元年唐德宗诏曰:“诸道宜分遣黜陟使,观风俗,问疾苦。自艰辛以来,征赋名目繁杂,委黜陟使与诸道观察使、刺史,计资产作两税法。”根据材料,以“制度创新与隋唐鼎盛”为题,写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)18.阅读材料,回答

问题。材料孙中山“以党治国”的思想是在中国的现实社会环境和革命过程中逐渐发展、成熟、定型的,是孙中山在仿效西方政党政治及向传统会党模式回归皆遭挫折的打击下,经过深沉的思考及借鉴苏俄经验而找到的最后归宿。1921年孙中山明确提出了“以党治国”这一概念。此后,“以

党治国”概念不断得到补充和完善,到1924年1月基本定型。在国民党“一大”上,孙中山“以党治国”的“党”首先得是一个革命的政党。在党与政权的关系上,孙中山特别强调“主义治国”,“是要本党的主义实行,全国人都遵守本党的主义”

。在实践中,在革命运动的阶段上,已由辛亥之役、讨袁之役、护法之役而进入了国民革命运动阶段。——摘编自王永祥、李国忠《孙中山“以党治国”论初探》(1)依据材料并结合所学知识,说明孙中山“以党治国”思想提出的背景。(2)依据材料归纳孙中山“以党治

国”思想的主要内涵,并结合所学知识,分析其历史影响。19阅读材料,回答问题:材料一中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐,形成了中华法系。元朝对唐宋法律整体上弃而不用,在司法实践中却也广泛援引唐

律。明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别重视“例”,曾数次重修《问刑条例》,而最后一次重修采取“律为正文,例为附注”的形式,开创了律例合编的体例,时人称之为“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入

刑。人知守礼,自不.非为。非为不作,刑法何拘?”清朝法典沿袭《大明律》,同样非常重视例,制定了《大清律例》。——摘编自白寿彝总主编《中国通史》材料二13世纪,英国通过《大宪章》,确立了法律至上和王权有限的原则。光荣革命后,英国确立了君主立宪制,法律体系更加完善。美国等很多国家

在学习英国法律基础上制定了本国法律,构成了“英美法系”。184年,拿破仑签署法令,颁布了《法国民法典》。《法国民法典》继承了罗马法传统,很快推广到欧洲各地,形成了“大陆法系”。“英美法系”和“大陆法系”有以下共性:法律由代表人民行使权力的议会制定,行政机构在法律规定的框架内行使行政权,法院根据

法律独立掌握司法权,司法实践中坚持程序公正和无罪推定。——摘编自齐世荣主编《世界史·近代卷》(1)依据材料一并结合所学知识,概括中国古代法律特点,并说明其影响。(2)依据材料一、二并结合所学知识,指出欧洲近代法律体系与中国古代法律的主要不同之处,并分析造成不同

的主要原因。20.阅读材料,完成下列要求。材料1870年7月,英国格莱斯顿内阁绕过议会,颁布文官制度改革的第二个枢密令。该枢密令规定:“一切文官制度的任命,都必须根据文官事务委员会的要求,通过公开竞争考试择优录用;委员会在财政部监督下,有权独立决定被录用文官的

基本条件。”枢密令也规定了不用经过考试而可以直接任命的特殊情况,一种是从事简单体力劳动的初级人员,另一种就是外交部和财政部。由于工作性质特殊,某些高级文官仍然可以不用经过考试,由内阁直接任命。枢密令还将考试细化为高等级考试和低等级考试两个等级,对于不同

等级考试考查的内容和考试科目的安排是不同的。1870年,枢密令将公开竞争考试正式纳入英国文官录用系统,这标志着英国文官考试制度的正式建立。它是英国文官制度史乃至世界文官制度史的一个里程碑,具有划时代的作用。——摘编自李华欣《英国文官考试制度研究》(1)根据材料,概括

1870年英国第二个枢密令的基本内容。(2)根据材料并结合所学知识,说明1870年英国第二个枢密令颁布的历史意义。的邗江区2023-2024学年度第一学期期中调研测试高二历史一、选择题1.下图为战国时期为货币分布图,该图反映的现象()A.源于自然地理环境的差异B.奠定中国货币的主要形式C.属于

诸侯分裂割据的产物D.阻断了商品和货物的流通【答案】C【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:战国时期的中国。根据所学知识可知,战国时期是我国大动

荡、大分裂时期,这时期诸侯争霸,列国均各自为政,经济也自成体系,所以各国自行铸造货币,相互流通,形成了多币制和多币型长期共存并用的特殊局面,因此材料所述货币分布情况是诸侯分裂割据的产物,C项正确;材料所述不同货币是战国时期诸侯分裂割据的产物,而不是源于自然地理环境的差异,排除A

项;在中国古代,随着社会经济的发展,我国货币形式也不断发展,而题干所述战国时期不同形式的货币不能奠定我国货币的主要形式,排除B项;材料所述战国时期不同形式的货币不利于商品和货物的流通,但不能表述为“阻断了”,排除D

项。故选C项。2.元光元年(公元前134年)是“中国学术和中国政治史的最可纪念的一年”,汉武帝听从董仲舒之言,“初令郡国举孝廉各一人”,用车马接送各地应召读书人到京城考试,以示礼遇。由此可见,汉武帝时()A.确立了新的官吏选拔制度B.明确了儒学独尊的地位C.打

破士族垄断政治的局面D.强化对地方郡国的管理【答案】A【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉(中国)。根据材料“初令郡国举孝廉各一人”可得出这是汉武帝时期的察举制,察举制的推行确立了

新的官吏选拔制度,A项正确;儒学独尊与察举制没有必然的联系,排除B项;打破士族垄断政治的局面的是科举制,排除C项;察举是选官制度,与管理地方无关,排除D项。故选A项。3.“唐高祖起义至京师……唯制杀人、劫盗、背军、叛逆者死,余并

蠲免之。”唐太宗又将原来绞刑的五十条改为“免死,断右趾”。后来制定《贞观律》,废除断趾的刑罚,免除一百多项死刑和徒刑的条款。由材料可知唐朝A.统治者用法务在宽简B.以法治为根本政治原则C.皇权以法律为其基础D.以徒刑取代肉刑和死刑【答案】A【解析】【详解】

由材料可知,唐高祖和唐太宗都减轻和废除了各种残酷刑罚,由此体现了统治者用法务在宽简的特点,故选A;BC无法体现唐高祖和唐太宗改革法治、突出宽松的特点,排除BC;唐代虽然废除了很多肉刑和死刑,但并没有以徒刑取代肉刑

和死刑,排除D。4.下表是两部史书关于交子的不同记载,说明()时间出处记载南宋李焘《续资治通鉴长编》初,蜀民以钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之元朝脱脱《宋史·食货志》真宗时,张咏镇蜀。患蜀人铁钱重,不

便贸易,设质剂之法。一交一缗……谓之交子A.历史研究需要对史料进行甄别B.因记载不同无法得出历史真相C两则史料互证即可揭示出真相D.时代不同影响对历史事件解释【答案】D【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。

据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:南宋至元朝时期(中国)。据本题材料南宋时期“蜀民以钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之”,元朝时期“患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂之法。一交一缗……谓之交子。”并结合所学知识可知,两

本史书对交子产生的背景表述不一,两本史书所处的时代不同,导致记述不一,说明时代不同影响对历史事件解释,D项正确;材料中没有关于“史料甄别”问题的相关论述,排除A项;.的《续资治通鉴长编》与《宋史·食货志》都属于正统史书,“无法得出历史真相”说法与史实不符,排除B项;一手史料

是判断历史真实性的第一依据,《续资治通鉴长编》与《宋史·食货志》都属于二手史料,两则二手史料互证即可揭示出真相,说法过于绝对,排除C项。故选D项。5.“善书”是中国古代劝民为善的一类著作。如表是宋至清代公开印行的“善书”数量

变化情况。这说明()时间宋元明清数量8部2部20部35部A.社会新价值观逐步形成B.儒家伦理日益得到强化C.基层治理模式走向创新D.民众法律意识空前增强【答案】B【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问

词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋至清代(中国)。根据材料并结合所学可知,封建时代的“善”主要以儒家伦理为核心,宋至明清时期“善书”印行数量的大幅增长,说明儒家伦理日益得到强化,B项正确;材料反映的是传统价值观日益强

化,而不是社会新价值观逐步形成,排除A项;材料反映的是基层教化的加强,而不是治理模式的创新,排除C项;“善书”并非法律,不能说明民众法律意识的增强,排除D项。故选B项。6.下图为1800~1850年间中国白银

、制钱购买力的折线变动图。其中,促成1835~1850年间两者的购买力呈现出不同趋势的主要原因是A.传统制钱丧失竞争力B.中国对外贸易处于出超地位C.中外经济联系的加强D.白银开始成为主要流通货币【答案】C【解析】【详解】从1800~1850年间中国白银、制钱购买力的折线变动图可

得出,随着中外贸易联系的加强,白银大量流入中国,因此在19世纪前期白银的购买力下降,但随着英国贩卖鸦片,中国的白银又大量流出,又使白银减少,购买力有所上升,因此出现波动,C项正确;A项不是主要原因,排除A项;材料不能反映出处于出超地位,排除B项;D项是在明朝

,排除D项。故选C项。7.1895年,康有为创办上海强学会并发行《强学报》,该报以孔子生卒为纪年起始,第一期署日期为“孔子卒后二千三百七十三年”,与“光绪二十一年十一月二十八日”同列。康有为的做法意在(

)A推动西方历法传播B.批判君主专制C.凸显改制的正统性D.消弭满汉矛盾【答案】C【解析】【详解】结合所学知识可知,康有为借用孔子的纪年,意在为其变法寻找理论支撑,宣传变法的合理性,C项正确;无论是孔子纪年还是光绪纪年,都不是西方历法,排除A项;材料未提及对君主专制的批判,排除B项

;材料未提及缓和满汉矛盾的措施,排除D项。故选C项。8.在1942年太行抗日根据地的选举中,武乡、榆社、襄垣三个县产生了598名村干部,其成员结构比例如下图。由此可知,太行抗日根据地A.地主阶级逐渐掌握政权B.凝聚了人民的抗战力量C.进入新民主主义社会D.佃农缺乏抗战积极性【答案】B【解析】.【详

解】根据“太行抗日根据地民主政权的成员结构比例”图可知,地主、富农进入了根据地政权,担任村干部,结合所学知识可知,这是中共贯彻“三三制”政策的结果,这一政策团结了一切抗日力量,增强了中国共产党在民主政权中的凝聚力,B项

正确;图中地主阶级被纳入民主政权,不能说明封建地主阶级逐渐掌握政权,A项排除;太行抗日根据地民主政权具有新民主主义政权的性质,但新中国成立后,我国才进入新民主主义社会,C项排除;仅从图中只能看出佃农的占比较小,但不能说明佃农缺乏抗战积极性,D

项排除。故选B项。9.新中国成立后,英国表示要给予中国“法律上的承认”,毛泽东希望利用英国这一态度向苏联施压,促成《中苏友好同盟互助条约》的签订。中苏缔约在即,毛泽东提出对中英建交谈判“拖一下”方针。中英最终于1954年建立

了“代办级”外交关系。这体现了新中国()A.外交政策的包容性和普惠性B.外交受到意识形态的严重束缚C.放弃了“一边倒”的外交方针D.坚持独立自主的和平外交方针【答案】D【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信

息可知准确时空是:20世纪50年代(中国)。中国在中苏结盟的同时又注重改善中英关系,并与英国建立“代办级”外交关系,体现了新中国外交既坚持原则又兼顾灵活的方针,是独立自主和平外交方针的表现,D项正确;材料体现了中国外交的灵活性,而非普惠性,排除A项;改善与英国关系说明一定程度上突破了意识形态的

束缚,排除B项;C项与史实不符,排除C项。故选D项。10.如图是《南国细节》摄影图册中的一张图片,这张照片反映出当时()A.城市企业活力不断增强B.经济体制改革卓有成效C.市场经济体制初步建立D.对外开放层次日益深化【答案】B【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本

题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:改革开放时期(中国)。根据“图片说明:1981年,广州白云山农家包产到户后,农民的库房搬到自家的卧室来了。图片中的卧室堆满了菠萝。”可得出,农村实行家庭联产承包责任制之

后,农民生产积极性提高,农村生产力得到解放,因此农产品产量提高,说明经济体制改革卓有成效,B项正确;材料反映的是农村,而不是城市,排除A项;市场经济体制初步建立是在2008年,排除C项;材料反映的是农村经济体制改革,而不是对外开放,排除D项。故选B项。11.《论告示》第

11编:裁判官不满足于只讲诈欺,还要在诈欺前面加上“恶意的”这一形容词加以限定。因为,早期法学家们使用过善意诈欺这一术语。他们使用这一术语是出于深刻的洞察力,尤其是指为对付敌人和窃贼而使用的情况。这说明罗马法A.过分强调形式B.约束法官权力C.蕴含理性精神

D.追求审判效率【答案】C【解析】【详解】依据题干可知裁判官不满足于只讲诈欺,还要在诈欺前面加上“恶意的”这一形容词加以限定,因为早期法学家们使用过善意诈欺这一术语主要是指为对付敌人和窃贼而使用的情况,由此可见罗马法随着形势的变化,注意区分诈

欺的不同情况以做出合理的判决,说明蕴含理性精神,C项正确;题干没有体现罗马法过分强调形式,而是说明罗马法该规定注意区分不同情况,具有务实务实的特点,排除A项;题干反映的是对诈欺加以限定,而不是指约束法官的权力,排除B项;题干没有体现罗马法追求审判效率,而是体现其蕴含的理性务实的

精神,排除D项。故选C项。12.亚瑟王传说是公元5世纪时的英格兰国王,他是否真实存在过,至今尚有争议。但他的事迹在12世纪以后被吟游诗人不断地传颂,其中公认的集大成作品为15世纪的《亚瑟王之死》,在这些作品中,他被塑造为统一不列颠群岛的具有骑士精神的完美君主。这一现象()A.适应了民族国家形

成的现实需要B.深受英国宗教改革运动的影响C.体现了新兴资产阶级的时代诉求D.推动了英国封建统治秩序建立【答案】A【解析】【详解】本题是多类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:公元5世纪到15世纪(英国)。根据“但他的事迹在12世纪以后被吟游诗人

不断地传颂,其中公认的集大成作品为15世纪的《亚瑟王之死》,在这些作品中,他被塑造为统一不列颠群岛的具有骑士精神的完美君主。”可得出作品塑造的英雄主义的形象,符合当时西欧民族国家的形成与统一的要求,A项正确;当时英国还没有开始宗教改革,排除B项;体现新兴资产阶级的时

代诉求的是文艺复兴运动,即宣扬人文主义,排除C项;这一形象与英国封建统治秩序的建立并没有关系,排除D项。故选A项。13.美国通过制定1787年宪法,构建了一个既强大到足以避免无政府状态又受适度限制不致陷于暴政的政府体制。

这表明美国1787年宪法的两大核心原则是A.联邦制原则和分权制衡B.中央集权和人民主权C.州权主义和人民主权D.主权在民和分权制衡【答案】A【解析】【详解】“避免无政府状态”则必须加强中央政府的权力,1787年宪法的制度设计是以联邦制取代邦联制;“受适度限制

不致陷于暴政”指的是通过分权制衡,维护民主。故答案为A项。1787年宪法并没有建立起中央集权制度,排除B项;1787年宪法确立联邦制,而不是州权主义,排除C项;主权在民原则与“避免无政府状态”无关,排除D项。【点睛】美国1787年宪法所体现的分权与制衡原则包括两种类型

的分权:①纵向的分权,即中央政府(联邦政府)和地方政府(州政府)的权力划分。这种权力划分是通过联邦制来实现的。②横向的分权,即国家权力机构或州权力机构内部的分权。这种权力划分是通过三权分立体制来实现的。14.英国曾于1855年、1870年两次颁布法令,规定由独立于党派之外的文官

委员会主持文官考选,文官不得参与政治活动和盈利性经济活动。1883年的《美国文官法》也规定:任何公务人员都没有权力利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动。由此可知,当时英美文官制度改革的相同目的是A.保证公共权力

运行的稳定B.完善欧美国家的政党政治C.杜绝官员权力滥用与腐败D.彰显选拔公正与社会公平【答案】A【解析】【详解】“由独立于党派之外的文官委员会主持文官考选,文官不得参与政治活动和盈利性经济活动”“任何公务人员都

没有权力利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动”,由此可知,当时英美文官制度改革的相同目的是保证公共权力运行的稳定,故A正确;材料不是完善欧美国家的政党政治,故B错误;“杜绝”说法过于绝对

,故C错误;“彰显选拔公正与社会公平”不是材料的主旨,故D错误。15.1959年,美国黄金储备约为195亿美元,对外流动负债约为194亿美元,两者大体相当;1967年底,美国的黄金储备约为121亿美元,对外流动负债约为331亿美元。这一情况的发展()A.

不利于布雷顿森林体系的稳定B.导致了欧洲经济崛起赶超美国C.标志着战后美国经济霸权终结D.使国际货币基金组织濒临瘫痪【答案】A【解析】的【详解】材料所述的情况是美国黄金储备的下降,以及大量美元作为国际结算单位沉积在国际贸易

领域和其他国家国库中,对兑换黄金造成了巨大压力,美国此时已经难以维持黄金与美元的固定比率兑换,因此不利于布雷顿森林体系的稳定,A项正确;欧洲的联合和经济腾飞不是由材料中的情况造成的,排除B项;此时美国依然拥有经济霸权,但有所动摇,C项中“终结”这一说

法错误,排除;材料所述情况并未使国际货币基金组织濒临瘫痪,排除D项。故选A项。16.下图是英国当代著名学者莫里斯·罗奇的著作《重新思考公民身份》中的一幅漫画.左下角的文字译为“领取养老金者的困境”,图下方文字译为“这上面说,在福利国家里,年轻人没

什么值得去奋斗的,孩子他妈....”.。该漫画的寓意是()A.建立完善的社会保障体系B.体现了西方国家阶级矛盾的激化C.发挥福利制度的正面效用D.揭露了西方国家福利制度的漏洞【答案】D【解析】【详解】

根据材料“领取养老金者的困境”“在福利国家里,年轻人没什么值得去奋斗的”可知,福利制度的推行,一定程度上保障了弱势群体的生存权利,但也会降低人们的劳动积极性,因此,该漫画揭露了西方国家福利制度的漏洞,D项正确;材料未体现建立完善的社会保障体系,排除A

项;福利制度有利于缓和西方国家阶级矛盾,排除B项;材料揭露了西方国家福利制度的漏洞,C项不符合材料主旨,排除C项。故选D项。二、非选择题17.阅读材料,完成下列要求。时间内容贞观唐太宗诏曰:“国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差失,初年则门下当行

驳正。”天宝年间唐玄宗诏曰:“明经先试贴经,次试经义,最后试策;进士先试贴经,次试诗赋,最后试策。”建中元年唐德宗诏曰:“诸道宜分遣黜陟使,观风俗,问疾苦。自艰辛以来,征赋名目繁杂,委黜陟使与诸道观察使、刺史,计资产作两税法。”根据材料,以“制度创新与隋唐鼎盛”为题,写

一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)【答案】制度创新与隋唐鼎盛。三则皇帝诏敕,属于一手史料,反映了唐朝制度的变化与创新。唐太宗诏敕反映了隋唐改革行政管理制度,实行三省六部制

,提高了工作效率,提升了国家治理能力。唐玄宗诏敕反映了隋唐时期改革选官制度,实行科举制。选拔了大量人才,提升官员素质,扩大了统治基础,加强了中央集权,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。唐德宗诏敕反映了唐朝改革赋税制度,唐初实行租庸调制

,唐中期实行两税法。赋税制度改革对于保障国家赋税收入,维护社会稳定,促进社会经济发展发挥了重要作用。隋唐时期制度变化与创新,适应了社会发展需求,推动封建社会出现繁荣局面。【解析】【详解】本题是论述题之历史短文撰写类。时空是唐朝(中国)。首先说明本题材料来自诏敕,属于属于一手史料

,根据材料信息可得出论点:反映了唐朝制度的变化与创新。然后根据材料并结合所学知识,从行政管理、选官制度、赋税制度等方面展开叙述。例如,根据材料“唐太宗诏曰:‘国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差

失,则门下当行驳正。’”可知,唐太宗诏敕反映了隋唐改革行政管理制度,实行三省六部制,提高了工作效率,提升了国家治理能力。根据材料“唐玄宗诏曰:‘明经先试贴经,次试经义,最后试策;进士先试贴经,次试诗赋,最后试策。’”

可知,唐玄宗诏敕反映了隋唐时期改革选官制度,实行科举制。选拔了大量人才,提升官员素质,扩大了统治基础,加强了中央集权,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。根据材料“唐德宗诏曰:‘诸道宜分遣黜陟使,观风俗,问疾苦。自艰辛以来,征赋名目繁杂,委黜陟使与诸道观察使、刺史,计资产作两税法。’

”可知,唐德宗诏敕反映了唐朝改革赋税制度,唐初实行租庸调制,唐中期实行两税法。赋税制度改革对于保障国家赋税收入,维护社会稳定,促进社会经济发展发挥了重要作用。最后总结升华,说明隋唐时期制度变化与创新,适应了社会发展需求,推动封建社会出现繁荣局面。18.阅

读材料,回答问题。材料孙中山“以党治国”的思想是在中国的现实社会环境和革命过程中逐渐发展、成熟、定型的,是孙中山在仿效西方政党政治及向传统会党模式回归皆遭挫折的打击下,经过深沉的思考及借鉴苏俄经验而找到的最后归宿。1921年孙中山明确提出了“以党治国”

这一概念。此后,“以党治国”概念不断得到补充和完善,到1924年1月基本定型。在国民党“一大”上,孙中山“以党治国”的“党”首先得是一个革命的政党。在党与政权的关系上,孙中山特别强调“主义治国”,“是要本党的主义实行,全国人都遵守本党的主义”。在实践中,在革命运动的阶段上,已由辛亥之役、

讨袁之役、护法之役而进入了国民革命运动阶段。——摘编自王永祥、李国忠《孙中山“以党治国”论初探》(1)依据材料并结合所学知识,说明孙中山“以党治国”思想提出的背景。(2)依据材料归纳孙中山“以党治国”思想的主要内涵,并结合所学知识,分析其历史影响。【答案】(1)背

景:西方民主思想进步传播;俄国十月革命成功经验的影响;北洋军阀黑暗统治;国民党内部思想、组织的混乱。(2)内涵:组建革命的政党;以党的主义治国。影响:推动了中国革命的进程和发展;为国民党获得新生奠定了思想基础,在实践中名存实亡。【解析】【小问1详解】本题

是背景类材料分析题。时空是近代中国。第一小问背景,根据材料“是孙中山在仿效西方政党政治及向传统会党模式回归皆遭挫折的打击下”和所学知识可归纳得出西方民主思想进一步传播;根据材料“经过深沉的思考及借鉴苏俄经验而找到的最后归宿”可得出俄国十月革命成功经验的影响;从“孙中山经历多次革命失败后对改

造中国的途径产生了新认识”和所学可知,北洋军阀黑暗统治;国民党内部思想、组织的混乱。【小问2详解】本题是特点类、影响类材料分析题。时空是近代中国。第一小问内涵,根据材料“首先得是一个革命的政党”、“特别强调‘主义治国’”可得出“以党治国”思想的主要内涵是组建革命的政党;以党的

主义治国。第二小问历史影响,解答时要注意辩证地思考,依据材料“已由辛亥之役、护法之役而进入了国民革命运动阶段”可知该思想推动了中国革命的进程和发展;结合国民革命的史实可知,“以党治国”思想促进了国民党的改造和新生,但是,从蒋介石统治时期的史实来看,该思想最终在实

践中名存实亡,演变成蒋介石集团的“一党专政”。19.阅读材料,回答问题:材料一中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐,形成了中华法系。元朝对唐宋法律整体上弃而不用,在司法实践中却也广泛援引唐律。明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别

重视“例”,曾数次重修《问刑条例》,而最后一次重修采取“律为正文,例为附注”的形式,开创了律例合编的体例,时人称之为“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘?”清朝法典沿袭

《大明律》,同样非常重视例,制定了《大清律例》。——摘编自白寿彝总主编《中国通史》材料二13世纪,英国通过《大宪章》,确立了法律至上和王权有限的原则。光荣革命后,英国确立了君主立宪制,法律体系更加完善。美国等很多国家在学习英国法律基础上制定了本

国法律,构成了“英美法系”。184年,拿破仑签署法令,颁布了《法国民法典》。《法国民法典》继承了罗马法传统,很快推广到欧洲各地,形成了“大陆法系”。“英美法系”和“大陆法系”有以下共性:法律由代表人民行使权力的

议会制定,行政机构在法律规定的框架内行使行政权,法院根据法律独立掌握司法权,司法实践中坚持程序公正和无罪推定。——摘编自齐世荣主编《世界史·近代卷》(1)依据材料一并结合所学知识,概括中国古代法律的特点,并说明其影响。(2)依据材料一、二并结合所学知识,指出欧

洲近代法律体系与中国古代法律的主要不同之处,并分析造成不同的主要原因。【答案】(1)特点:起源较早、渊源流长;重视“例”的作用;重视儒家思想的教化作用。影响:一定程度上有利于加强封建专制统治,稳定社会秩序;一定程度上推动了当时社会经济的发展;具有一定的国际意义。(2)不

同:欧洲近代法律体系特别强调法律至上,在此基础上形成了不同的法律体系,司法实践中坚持程序公正等;中国古代法律则强调法律为君主统治服务,人治色彩强烈,突出教化作用。原因:欧洲资本主义生产关系发展较快、程度较高,欧洲君主专制统治相对薄弱;中国自然经济始终占统治地位,中国古代君主专制不断

强化。【解析】【详解】(1)根据材料一“中国古代法律最早成文于春秋时期”,可得出,中国古代法律特点是:起源较早、渊源流长;根据材料一“……在司法实践中又特别重视‘例’”,可得出,中国古代法律的特点是:重视“例”的

作用;根据材料一“……礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘?”,可得出,中国古代法律的特点是:重视儒家思想的教化作用。从国内(维护统治、发展经济)、国际两方面分析中国古代法律的影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,从法律地位、服务对象等角度比较欧洲

近代法律体系与中国古代法律的主要不同之处;从经济、政治角度分析分析造成不同的主要原因。20.阅读材料,完成下列要求。材料1870年7月,英国格莱斯顿内阁绕过议会,颁布文官制度改革的第二个枢密令。该枢密令规定:的“一切文官制度的任命,都必须根据文官事务委员会的要求

,通过公开竞争考试择优录用;委员会在财政部监督下,有权独立决定被录用文官的基本条件。”枢密令也规定了不用经过考试而可以直接任命的特殊情况,一种是从事简单体力劳动的初级人员,另一种就是外交部和财政部。由于工作性质

特殊,某些高级文官仍然可以不用经过考试,由内阁直接任命。枢密令还将考试细化为高等级考试和低等级考试两个等级,对于不同等级考试考查的内容和考试科目的安排是不同的。1870年,枢密令将公开竞争考试正式纳入英国文官录用系统,这标志着英国文官考试制度的正式建立。它是英国文官制度史乃至世界文官制度史的

一个里程碑,具有划时代的作用。——摘编自李华欣《英国文官考试制度研究》(1)根据材料,概括1870年英国第二个枢密令的基本内容。(2)根据材料并结合所学知识,说明1870年英国第二个枢密令颁布的历史意义。【答案】(1)内容:明确了文官事务

委员会的地位;规定了文官考试制度的录用原则;制定了文官考试制度的基本要求。(2)历史意义:标志着英国文官制度的正式建立;巩固和加强了英国资产阶级的统治;推动了英国民主政治和社会经济的发展;推动了公平竞争考试观念的传播;为其他国家的文官制度建立提供了借鉴。【解析】【小问1详解】本题

是特点类材料分析题,时空是1870年(英国)。根据材料“一切文官制度的任命,都必须根据文官事务委员会的要求......委员会在财政部监督下,有权独立决定被录用文官”可知,明确了文官事务委员会的地位;根据材料“通过公开竞争考试择优录用”可

知,规定了文官考试制度的录用原则;根据材料“枢密令也规定了不用经过考试而可以直接任命的特殊情况,一种是从事简单体力劳动的初级人员,另一种就是外交部和财政部。由于工作性质特殊,某些高级文官仍然可以不用经过考试,由内阁直接任命。枢密令还将考试细化为高等级考试和低等

级考试两个等级”可知,制定了文官考试制度的基本要求。【小问2详解】本题是影响类材料分析题,时空是1870年(英国)。根据材料“1870年,枢密令将公开竞争考试正式纳入英国文官录用系统,这标志着英国文官考试制度的正式建立”可知,标志着英国文官制度的正式建立;根

据所学可知,巩固和加强了英国资产阶级的统治;根据所学可知,推动了英国民主政治和社会经济的发展;根据材料“通过公开竞争考试择优录用”可知,推动了公平竞争考试观念的传播;根据材料“世界文官制度史的一个里程碑,具有划时代的作用”可知,为其他国家的文官制

度建立提供了借鉴。获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com