DOC

DOC

【文档说明】安徽省六安市第一中学2024届高三下学期质量检测(二 )语文试题 含解析.docx,共(19)页,51.858 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-d4c7a87e2bfa04c659603892c204424a.html

以下为本文档部分文字说明:

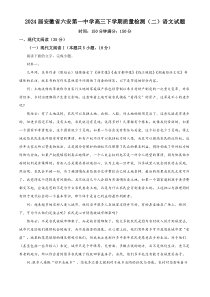

2024届安徽省六安第一中学高三下学期质量检测(二)语文试题时间:150分钟满分:150分一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,18分)阅读下面的文字,完成小题。材料一:几年间,本书作者

(熊培云)陆续接受了《新京报》《南方都市报》《钱江晚报》《湖南经济文化》等媒体的采访,就本书的写作及其他若干问题做了简要的回答。以下是节选的部分内容。问:土地流转改革被称为自实行土地的家庭联产承包经营制以来乡村财产制度的一次重大变革,对农村经济、乡村治理都将产生重大影响。这意味着土地可被农民换成

“看得见”的资产,这算是不小的进步吧?熊培云:有了土地流转,农民可以互换土地、出租、入股,对土地的使用灵活了,这些无疑是有进步的,但进步得还不够。没有土地,农民就没有灵魂。说得多好!凡事都有个根本。就像我们常讲的,如果一个国家不尊重宪法,这个国家就少了

灵魂;如果一个社会没有责任与关爱,这个社会也少了灵魂。将土地还给农民本是件很有希望的事情,私有产权不仅可以抵挡权力的入侵,而且可以提高农民的议价权。这些年大家之所以赞美物权法,正是因为受保护的物权不仅保障了民众的

根本利益,同时构成了针对权力的防御与分权。如果产权能够得到真正地保护,一个人失去权利也不是一件令人绝望的事情,因为他其他方面的权利是有保障的。有些人总是莫名其妙地担心,认为土地一旦开放,许多城里人就会到农村去买地,然后呢

,农民会不顾一切,为了换酒喝或者给孩子交学费把自己的土地卖掉,最后的结果是农民无家可归了。我觉得这个逻辑是有问题的。且不说没几个人会因为买酒喝而卖土地,如果一个国家逼到孩子连学费都交不起,应该反思的不是为什么农民要卖土地,而是为什么农民

会穷到要卖土地。上述担心与推理同时有悖于现代社会的一个基本常识,即个体才是自己利益的最终判断者。问:越来越多的农村人进入城市,他们当中很多人在城里过得并不好,有的甚至睡在广场上、桥洞下,可为什么他们还要去呢?农民是心甘情愿被城市绑架吗?熊培云:不是农民被城市绑架了,而是被贫困绑架了。绝

大多数农民是因为农村收入低才到城里去,城市只是给他们提供机会的地方,而不是痛苦的源泉。从心理上说,他们背井离乡可不是想在城市里“受虐”。城里的花花绿绿的确足够吸引他们,但我也注意到许多中老年农民更愿意在乡村生活。对于他们(甚至包括一

些年轻人)来说,城市只是个开眼界、见世面、多赚点钱的地方,而不是他们生活、更不是养老的地方。所以你会看到很多农民赚了钱就回家盖房子。当然,他们多半也没有能力在城里买房子。问:很多人感慨“回不去故乡”,您也多次著文提到对

于故乡沦陷的担忧与伤感。农村对您意味着什么?熊培云:有故乡是件美妙的事情。孟子讲:“有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为己。”意思是说,有一定的财产收入的人,才有一定的道德观念和行为准则,没有一定的

财产收入的人,便不会有一定的道德观念和行为准则。假若没有一定的道德观念和行为准则,就会胡作非为,违法乱纪,什么坏事都干得出来。故乡何尝不是一种恒产。我讲“有故乡者有恒心”“有故乡者有敬畏”也是相同的道理。利希滕伯格说

过一句意味深长的话——“对于人类来说,天堂也许是最容易的发明了”。托·富勒也讲过,“不知道该如何度过一生的普通人,总想进入天堂。”两句话合起来就是想去天堂的人跟着发明天堂的人跑。结果是我们把有瑕疵的尘世抛弃了,而完美的天堂也没有得到。中国乃至历史上的很多悲剧,就

是为了建设一个个天堂,而毁坏了各自的家乡。完美的世界并不存在,回到故乡,是承认人的条件与局限,承认自然的法则,承认理想的恒久。所以我今天特别想说,有故乡的人不稀罕天堂,也不会跟着别人跑,他只要一点一滴的建设他的故乡。我还想补

充的是,故乡对于我而言,更是一个精神家园。我的乡愁不只是关于过去的,更是关于将来的,有时候也是一种转型期的乡愁。而且故乡对于我来说不只是一个村庄,它是一组变幻的意象。有时候它是天上的一片云,有时候它是大地山川中的万物,有时候它又是一个城

邦。你熟识那里的每一个人,你们曾经在一起居住与生活,你们是一个命运共同体。(摘编自熊培云《一个村庄里的中国》)材料二:当然,我并不是说中国乡村人口是固定的。这是不可能的,因为人口在增加,一块地上只要几代的繁

殖,人口就到了饱和点;过剩的人口自得宣泄出外,负起锄头去另辟新地。可是老根是不常动的。这些宣泄出外的人,像是从老树上被风吹出去的种子,找到土地的生存了,又形成一个小小的家族殖民地,找不到土地的也就在各式各样的运命下被淘汰了,或是“

发迹”了。我在广西靠近瑶山的区域里还看见过这类从老树上吹出来的种子,拼命在垦地。在云南,我看见过这类种子所长成的小村落,还不过是两三代的事;我在那里也看见过找不着地的那些“孤魂”,以及死了给狗吃的路毙尸体。(摘编自费孝通《乡土中国》)1.下列对材料

相关内容的理解和分析,正确的一项是()A.采访者提到,土地流转改革是关于乡村财产制度的变革,对农村经济、乡村治理都产生了重大影响。B.在产权得到真正保护的情况下,一个人失去某种权利也无关紧要,因为他必然会获得其他方面的权利。C.“在城市里过得

并不好”、城市房价贵等问题是中老年农民更愿意在乡村生活而不愿意留在城市的原因。D.材料二认为,一块土地上所容纳的人口是有限的,过剩的人口需要离开,去寻找新的合适生存的土地。2.根据材料内容,下列说法不正确的

一项是()A.采访者发问时提到受访者“对于故乡沦陷的担忧与伤感”,可见采访者了解受访者的作品及基本观点,为采访做了充分准备。B.基于“个体才是自己利益的最终判断者”这一现代社会的基本常识,可知农民不顾一切卖地,最后发生无家可归的情况可能性不会太大。C.面对很多人追求天堂而抛弃“有瑕疵的尘世

”的社会现象,受访者指出,最好的解决办法即引导其建设自己的故乡,因为故乡即是天堂。D.有在广西靠近瑶山区域拼命垦地的,也有在云南地区找不着地的“孤魂”,可见宣泄出外寻找土地的过剩人口命运并不相同。3.下列

对材料一和材料二论证的相关分析,不正确的一项是()A.尊重宪法,国家才有灵魂;有责任与关爱,社会才有灵魂。由此类推,可以更好地理解有了土地,农民才有灵魂。B.“有些人总是莫名其妙地担心”一段引入“虚拟论敌”,通过反驳、补充支撑观点,使论证更加

严密充分。C.受访者化用孟子“有恒产者有恒心”为“有故乡者有恒心”,使表达更易理解,也增强了论证的准确性。D.受访者引用并综合利希滕伯格和托·富勒两人关于“天堂”的论述,旨在表明珍惜并建设故乡的重要性

。4.下列选项,最适合填入材料一空缺处的一项是()A.时代到了,一棵小草也能掀翻一块石头。B.坐在自己的房屋里,他可以像王子一样不受侵犯。C.一个人只有拥有土地才有价值,才有灵魂。D.呵护家乡,就是呵护精神的后院、灵魂的庙宇。5.从土地和农民的关系这一角度,如何理解“故乡何尝不是一种恒产”

?请结合材料简要分析。【答案】1.D2.C3.C4.B5.①故乡有土地作为赖以生存的物质载体,农民依靠其生活;②土地让农民具有一定的道德观念和行为准则,能够一点一滴地建设故乡。【解析】【1题详解】本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。A.“都产

生了重大影响”错误。由原文“对农村经济、乡村治理都将产生重大影响”可知,选项将未知变为已知。B.“他必然会获得其他方面的权利”错误。由原文“因为他其他方面的权利是有保障的”可知,他其他方面的权利是得到保障,而不是必然会获得,选项说法过于绝对。C.“

在城市里过的并不好”不是中老年不愿意留在城市的原因。故选D。【2题详解】本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。C.“故乡即是天堂”与原文表述不符,且因果关系不当。原文是说“有故乡的人不稀罕天

堂,也不会跟着别人跑,他只要一点一滴的建设他的故乡”“故乡对于我而言,更是一个精神家园”。故选C。【3题详解】本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。C.“增强了论证的准确性”错。化用孟子“有恒产者有恒心”为“有故乡者有恒心”,是为了表达更具形象性,引人联想。故选C。

【4题详解】本题考查学生理解文章内容和思路的能力。由原文“如果产权能够得到真正地保护,一个人失去权利也不是一件令人绝望的事情”可知,本处强调的是产权得到真正的保护的意义,“自己的房屋里”表示自己对房子的所有权,“可以像王子一样不受侵犯”是说产权得到真正的保护,可以抵挡权力

的入侵,强调的是一个人的权利真正得到保障。故选B。【5题详解】本题考查学生探究句子含义的能力。“安土重迁”,意思是暗喻本乡本土,不轻易迁移。由原文“有了土地流转,农民可以互换土地、出租、入股,对土地的使用灵活了”可知,故乡有土地作为赖以生存的物质载体,农民依靠其生活。由原文“其实故乡何尝不是一种恒

产。我讲‘有故乡者有恒心’‘有故乡者有敬畏’也是相同的道理”“有故乡的人不稀罕天堂,也不会跟着别人跑,他只要一点一滴的建设他的故乡”可知,土地让农民具有一定的道德观念和行为准则,能够一点一滴地建设故乡。(二)现代文阅读II(本题共4小题,17

分)阅读下面的文字,完成小题。他要一颗纽扣施蛰存在战地医院服务了八个月的薛小姐,回到昆明来时讲了这样一个故事。我负责五百七十四号病床,在这个病床经过的伤兵,少不了三四十个,然而我只记得他这么一个。当他第一天上午被抬来移放在这个病床上,吴医官揭开那遮盖在他身上的灰毡的时候,我吓了一跳。为

什么?我并不是害怕那满身的血迹,那我已经看惯了。我所觉得可怕的倒是一个伤兵的反常情形。原来他在笑。他张开了嘴,从满嘴的血和污泥中间,我看出了他的确在笑。我立刻想到这一定是个伤害了神经的,听说有一个伤兵就是这样的变成了疯人,永远的疯

了。吴医官检视的结果,并不致命,虽然流了许多血。大腿上中了一弹,左手被炸掉了一个手掌。我们给他洗拭掉血污,用了药,包裹了那条腿和没有了手掌的手,他居然就睡熟了,一声也没有痛楚地叫喊。我当时就觉得很怕,只怕他醒了会跳下床做出不知怎么样可怕的事情来。然而他睡得很好,一睡就睡到第二

日天亮。早晨八点钟去接班的时候,我看见他已经醒了,可是还在笑。我觉得有点奇怪,大概他成了一个白痴。当我走近他床边前的时候,我发现他仿佛并没有损害了任何神经,因为他的两颗忍俊不禁的眼乌珠还会跟着我的走路而移动,并且,居然会很清楚地说:“给一杯水喝。”侧着嘴喝完了水,他好像很满足了似的行着深

呼吸,渐渐地闭上眼睛。没几秒钟,又睁开了眼睛,心里在想些什么似的呆看着。最后,又是一种不可思议的笑。但是,这回,我发现了这并不是一个控制不住自己的感官的人的痴笑。“怎么样?辛苦呢,朋友。什么地方痛?”他并不回答,只笑,似乎完全在想自己的事情。此外的行为就是睡眠了。大概是

个乐观而缄默的人,我终于这样断定了他的性格。一天,当他的伤口差不多已有七分好了的时候,当他又在莞尔而笑的时候,我禁不住要对他发生兴趣了。我就问:“喂,朋友,你为什么一句话也不说,老是笑?有什么好笑的?”“不死,不该笑笑吗?”这是他进院后,除了要茶水之外的

第一句话。我不知怎样回答他才好。他的话不是很对吗?当一个伤兵发现他自己毕竟死不了的时候,不很高兴吗?我觉得不应该放过他这个高兴说话的机会,便看着他的脸。终于,是他先开口了:“你在想我多么怕死,是吧。”我说:“那没有什么,谁都怕死,不过……”但是他摇摇头:“我们当兵的谁都得等着死,怕死的也

不当兵啦。哪儿有不死人的打仗?你说我怕死吗?不是,我也从来没怕过死。这会儿我就抵准死完了,可是活过来一看,死不了,这才够高兴。我高兴就笑。哎,人生在世,高兴了干嘛不笑?大难不死,必有后福,出了院我就得先算一道命,到底还有些什么福享的。”说了他又非常快乐地笑了。谁看到他那样天真地笑,谁都会觉得高兴

,所以我也笑了。这时候,刚有一个慰劳队进来,挨着每一个病床送东西。他一边笑一边检视着这些东西。忽然,好像想起了什么重要事情似的,敛尽了笑容,抬起头来向左右看了一眼,仿佛要招呼什么人似的。于是我又走到他床边去。“我想起来了!”他说,“是了,薛小姐,

你去告诉他们,下回送东西给前线的弟兄,千万不要忘了针线和纽扣!喂,纽扣最要紧,可是为什么没有人送纽扣来?”“纽扣,为什么?”我觉得太奇怪了,我问。他又笑起来,好像炫耀一些没有人看见过的宝物一般。“就是纽扣,衣裳上的纽扣。我就是为了一颗纽扣,

差一点死了。你说,一件军衣上哪一颗纽扣最要紧?喉咙底下第一颗。“前几天那么冷,今年发下来的棉衣没有一个纽扣安牢的。我的那一件,头天穿上身,第一个纽扣就给我扯掉。我把它揣在口袋里,想找一根针线来缝牢,可是等了七八天没法儿找到一个针一股线。北风从敞开的领口里吹进来,吹进来,吹得满肚子冷,

那可真难受。好容易有那么一天碰到一个弟兄在缝破衣,我就借针线来使一使,谁知道一摸口袋里,找不到那个纽扣了,翻转口袋来也还是没有,多糟!“从此我就天天等纽扣,什么地方去找一颗纽扣来缝上这个漏风洞呢?谁会给我送一颗纽扣来呢?

“我就为了一颗纽扣打仗啦。有个东洋兵正在爬过来,爬过来,一个弟兄就开了枪,一枪就把他打翻了。我一想,不错,他衣裳上不是也有纽扣吗?我就跳出壕沟去。我不管人家怎么嚷着劝,为了要得到一颗纽扣。我才走到那死鬼旁边,才蹲下去想摘下那纽扣来

,就听见耳朵边一缕风,一个嘘声,我觉得那么的一震,完啦。我心里一下子想,这回就死啦。“谁知道死不了,我给送到这里来了。当我醒回来一看,想一摸,手呢?才知道单单丢了一个手。我才笑起来,你说这不该笑吗?他们会不会给我换一件新棉衣?要是换,请你告诉他们,第一个纽扣要缝紧,别马虎。“可是,我一醒过来

就想到我这个手牺牲得太冤了。我何必一定要在那死鬼身上找纽扣?我把自己衣裳上最底下那一颗扯下来,缝在上边不就成了吗?脑袋给想糊涂了,老是想不到,你说这不傻吗?我现在就成天笑自己太傻了,要是为了这颗纽扣送了命,那不是更冤吗?”“这

就是一个永远很高兴的伤兵的幽默故事。”薛小姐说,“你想到过一个纽扣对于前方士兵的意义没有?”一九四〇年六月十二日(有删改)6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是()A.仅是薛小姐负责的一张574号病床就安顿过三四十

个人,可见抗战中的牺牲、伤残之巨,这为战士的故事提供了背景。B.战士入院后从未痛楚地叫喊,只是一味地笑,呆想,睡觉,薛小姐认为他是个乐观而缄默的人,文章最后也证实了她的判断。C.纵观全文,战士爱笑,既是为自己抵准要死却大难不死而开心,也是为发现了自己为一颗纽扣差点牺牲生命的“傻”而自嘲。D.作

者并未亲历亲见,却细致入微地叙述了一个战士的故事,喜爱中有敬意,还通过一颗纽扣这个细小之物表达了对抗战事业的思考。7.下列对本文艺术特色的分析与鉴赏,不正确的一项是()A.作者在文中讲述了抗战中的一件事,主体内容由薛小姐展开,而事件的真相又由战士揭示,给人以曲折有

致、别有洞天之感。B.流血、伤亡是战争本来面貌,但本文却着力写战士受伤前后都心心念念一颗纽扣,表现了生动活泼的人性,令人动容,以小见大。C.本文中人物的语言具有鲜明的口头讲述特点,很符合人物身份,如战士说话时多短句,常重复,爱反问,话题或内容

时常跳跃等。D.慰劳队的出现是故事的核心内容,正是因为战士检视慰劳物品时想起针线、纽扣,急着让薛小姐转告慰劳队,从而才展开了纽扣故事的全貌。8.在与战士的交往过程中,薛小姐的心理经历了怎样的变化?请简要概括

。9.本文的题目是“他要一颗纽扣”,请结合你的阅读体验,揣摩作者以此命题的用意。【答案】6.B7.D8.①对战士受伤却笑着感到害怕;②对战士神经并未受损却一直笑感到好奇;③知道战士笑的原因后为他感到高兴;④当战士要求转告慰问队不要忘了给前线送针线纽扣时感到惊奇;⑤得知真相后对战士既理解又同

情。9.①提示故事内容并吸引阅读兴趣;②表现故事主人公的内心和性情;③表达对抗日战士的礼敬与喜爱,唤起读者共鸣;④警示当时的国民政府关心士兵生活,做好军需供应细节。【解析】【6题详解】本题考查学生综合赏析文学作品的思想内容的能力。B.“他是个乐观而缄默的人”错

,从故事后续的发展来看,战士与薛小姐对话,表明战士并不是一个缄默的人。故选B。【7题详解】本题考查学生综合赏析文学作品的艺术手法的能力。的D.“慰劳队的出现是故事的核心内容”错,慰劳队的出现影响了故事

的发展,但本身并不是故事的核心内容。故选D。【8题详解】本题考查学生分析人物心理变化的能力。①“我吓了一跳。为什么?我并不是害怕那满身的血迹,那我已经看惯了。我所觉得可怕的倒是一个伤兵的反常情形。原来他在笑”对战士受伤却笑着感到害

怕;②“我看见他已经醒了,可是还在笑。我觉得有点奇怪,大概他成了一个白痴”“当我走近他床边前的时候,我发现他仿佛并没有损害了任何神经,因为他的两颗忍俊不禁的眼乌珠还会跟着我的走路而移动”对战士神经并未受损却一直笑感到好奇;③“谁看到他那样天真地笑,谁都会觉得高兴,所以我也

笑了”知道战士笑的原因后为他感到高兴;④“‘纽扣,为什么?’我觉得太奇怪了,我问”当战士要求转告慰问队不要忘了给前线送针线纽扣时感到惊奇;⑤“这就是一个永远很高兴的伤兵的幽默故事。”“你想到过一个纽扣对于前方士兵的意义没有?”得知真相后对战士既理解又同情。【9

题详解】本题考查学生分析文章标题的含义和作用的能力。①题目是“他要一颗纽扣”,这样的标题提示故事内容与“纽扣”有关,并吸引阅读兴趣,引发读者对“纽扣”故事的新奇感;②“他要一颗纽扣”中“他”指一个受伤住院的战士,“要一颗纽扣”写战

士受伤前后都心心念念一颗纽扣,表现了战士生动活泼的人性;③战士检视慰劳物品时想起针线、纽扣,急着让薛小姐转告慰劳队,在战争中为了一颗纽扣差点牺牲生命,借“要一颗纽扣”表现战士的内心需求,表达对抗日战士的礼敬与喜爱,唤起读者共鸣;④“纽扣最要紧,可是为什么没有人送

纽扣来?”“等了七八天没法儿找到一个针一股线。北风从敞开的领口里吹进来,吹进来,吹得满肚子冷,那可真难受”纽扣虽小,但关乎战士的生活,警示当时的国民政府关心士兵生活,做好军需供应细节。二、古代诗文阅读(36分)(一)文言文阅读(本题共5小题,21分)阅读下面的文言文,完成下面小

题。材料一:圣人之辞,可为也;使人信之,所不可为也。是以君子强学而力行。〔疏.〕“圣人之辞,可为也”者,谓可依放而得之;“使人信之,所不可为也”者,有其辞而无其德,人不信也。“君子强学而力行”者,《儒行》云:“夙夜强学以待问,力行以待取。”言圣人

之所以能使人信者,不惟其辞,而惟其学与行。故求为圣人者,亦不惟务为圣人之辞,而当务为圣人之学与行也。《缁衣》云:“君子寡言而行,以成其信。”《中论·贵验》云:“孔子曰:‘欲人之信己也,则微.言而笃行之。’”皆其义。(《法言义疏·修身》)材料二:客问于某曰:“张荆州之行,子将何以告之?”某应之曰:

“吾将告之以讲学。”客笑曰:“若是哉,吾子之迂也!荆州早岁发策大廷,天子亲擢为第一,盛名满天下,吾子顾以讲学告之,不亦迂乎!”某曰:“子以吾所谓讲学者果何也耶?盖天下之患,莫大于自足,自足则画矣。信如子言,荆州若挟是数者以居,则仆尚何道?惟荆州方且退然若诸生

,曾无一毫见于颜面,此仆之所以叹息..慕向,而讲学之说是以敢发也。“盖天下之物众矣,纷沦轇轕,日更于前,可喜可怒,可慕可愕,所以荡耳目而动心志者,何可以数计?而吾以藐然之身当之知诱于外一失其所止则迁于物。夫人者,统役万物者也

,而顾乃为物役,可乎哉?是以贵于讲学也。天下之事变亦不一矣。几微之形,节奏之会,毫发呼吸之间,得失利害,有霄壤..之势。吾朝夕与之接,一有所滞塞,则昧几而失节。其发也不审,则其应也必盭〔注〕。一事之隳,万事之所由隳也,岂不可惧乎?是以贵夫讲学也。夫惟讲

学而明理,则执天下之物不固,而应天下之变不胶。吾于天下之物无所恶,而物无以累我,皆为吾役者也。“然所谓讲学者,宁有它求哉?致其知而已。知者吾所固有也,本之六经以发其蕴,泛观千载以极其变,即事即物,身亲格之,超然会夫大宗,则德进业广,有其地矣。”(《南轩先生文集·送张荆州序》)[注]盭:同“戾

”,乖戾,罪过。10.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。而吾以A藐然之身B当之C知D诱于外E一F失其所G止H则迁于物11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是()A.疏,指对古书的详细注解,与《谏太宗十思疏》中的“疏”意

义不同。B.微,小、少,“微夫人之力不及此”中的“微”意为“没有”,两处词义不同。C.叹息,即叹气,与《琵琶行》中“我闻琵琶已叹息”的“叹息”词义相同。D.霄壤,指天地,比喻相去甚远,“霄壤之势”与成语“天壤之别”意义相同。12.下列

对材料有关内容的概述,不正确的一项是()A.君子要让人信服,不仅靠文辞,还要身体力行,材料一引用《儒行》《缁衣》等文章中的语句进一步强调了“行”的重要性。B.材料二提出人是万物的主宰者,天下事物“多”且“变”,学习的意义之一就是让人明白道理,应对变化,不拘泥于

外物。C.张荆州名满天下,为人正直谦逊,南轩先生虽未曾与他谋面,却心生思慕之情,所以想趁送别之际向他表达对学习的看法。D.以六经为本阐发意蕴,纵观历史探究变化,亲身追寻事物本源,南轩先生认为这样学习,能帮助学者提升品德,增长学问。13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(1)故求为圣人者,亦不

惟务为圣人之辞,而当务为圣人之学与行也。(2)盖天下之患,莫大于自足,自足则画矣。14.两则材料均涉及“学”目的,而侧重点有所不同,请简要分析。【答案】10.CEH11.C12.C13.(1)所以想要成为圣人的人,并不只是追求学习圣人的文辞,而应该

追求学习圣人求学与实践的品性。(2)天下最令人担心的事情,没有比自我满足还大的,自我满足就会停止学习。14.材料一侧重于君子的示范引领作用,“学”和“行”的目的是“使人信”;材料二侧重于自身修养,通过“学”使自己“不为物役”,而且能够“德进业广”。【解析】【10题详解】本题考查学生文言文

断句的能力。句意:而我凭借渺小的力量面对世界,知道外部世界有诱惑,如果有失误的地方,往往是被外物影响。“以藐然之身”作“当”的状语,不能断开;“当之”是动宾结构,C处断句;“知诱于外”是动宾结构,其中“诱于外”是状语后置句作宾语,E处断

句;“一失其所止”是假设情况,“则迁于物”是其结果,中间断开,且“则”一般用于下句句首,H处断句。故选CEH。【11题详解】本题考查学生了解并掌握常见文言一词多义的能力。A.正确。对古书的详细注解;奏章的一种

。句意:注解上说。/劝谏太宗十思的奏疏。B.正确。句意:就应当少说而切实履行。/如果没有那个人的帮助,我不会到这个地步。的C.错误。文中的“叹息”是表示仰慕的感慨;“我闻琵琶已叹息”的“叹息”是表示同情的叹气。句意:这是让我感叹仰

慕的。/我听了琵琶声早已摇头叹气。D.正确。句意:得失利害也会有天壤之别。/相去悬殊,比喻相差很远。/指高天和平地的区别。极言差别之大。故选C。【12题详解】本题考查学生理解文章内容的能力。C.“南轩先生虽未曾与他谋面,却心生思慕之情”于文

无据,原文只是说张荆州将要离开这里了,“吾将告之以讲学”,并未谈到之前二人是否见过面。并且作者产生思慕之情是因为“荆州方且退然若诸生”,即正直谦逊,并不包括名满天下的原因。故选C。【13题详解】本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。(1)“惟”,只;“务”,致力

于,追求;“者……也”,判断句。(2)“患”,担心的事情;“莫大于自足”,状语后置句,正常语序是“莫于自足大”;“画”,停止。14题详解】本题考查学生筛选并概括文中信息的能力。由“圣人……使人信之,所不可为也。是以君子强学而力行”“言圣人之所以能使人信者,不惟其辞,而

惟其学与行”“欲人之信己也,则微言而笃行之”可知,材料一侧重于君子的示范引领作用,“学”和“行”的目的是“使人信”;由“夫人者,统役万物者也,而顾乃为物役,可乎哉?是以贵于讲学也”“知者吾所固有也,本之六经以发其蕴,泛观千载以极其变,即事即物,身亲格之,超然会夫大宗,则德进业广,有其地矣”可知

,材料二侧重于自身修养,通过“学”使自己“不为物役”,而且能够“德进业广”。参考译文:材料一:圣人的文辞,可以学习;想要使人信服,不仅仅只靠学习。因此有道德的人勉励自己学习并且努力去行动。【注解】“圣人之辞,可为也”,是说可以依靠学习而得到文辞;“使人信之

,所不可为也”,是说光有文辞而没有德行,人们不会信服他。“君子强学而力行”,《儒行》中说:“早晚努力学习来等待别人询问,努力去做来等待被采用。”是说圣人之所以让人信服,不光是靠文辞,而更要依靠他的学习和

行【动。所以想要成为圣人的人,并不只是追求学习圣人的文辞,而应该追求学习圣人求学与实践的品性。《缁衣》上说:“君子讲究少说话而多做事,以此来成就他的信誉。”《中论·贵验》中说:“孔子说:‘想让别人信任自己,就应当少说而切实履行。’”都是这个意思。材料二:有客人问我:“张荆州要离开了,您有什么

要对他说的吗?”我回答说:“我将和他谈谈学习的事情。”客人笑着说:“若是这样,您就迂腐了!张荆州早年在朝廷上对策,天子亲自提拔为第一名,盛名布满天下。您却要和他谈学习,不是很迂腐吗?”我说:“您认为我所说的学习到

底是什么呢?天下最令人担心的事情,没有比自我满足还大的,自我满足就会停止学习。确实如您所说,张荆州如果凭借这几点自居,那我还说什么呢?只是因为张荆州为人正直方正而且谦虚就像个在太学学习的生员一样,没有一丝一毫的骄傲表现在脸上,这是让我感叹仰慕的

,所以敢表达对学习的看法。“天下的事物繁多,杂乱,每天都有变化,有让人高兴的,有让人气愤的,有让人羡慕的,有让人惊奇的,使人耳目震荡精神震动的事物哪里数的清呢?而我凭借渺小的力量面对世界,知道外部世界有诱惑,如果有失误的地方,往往是被外物影响。人类是统治

万物的,却反被外物役使,怎么能这样呢?因此学习很重要。天下的事物变化也不一样。哪怕很微小的形状,细微的节奏,细微的呼吸之间,得失利害也会有天壤之别,我朝夕和它们接触,一有所停滞堵塞,就会不明征兆失去准则。那样观察就会不仔细,反应也一定荒谬。一件事毁掉的原因是这样,一万件事毁掉的原因也是这样

,这不是很可怕吗?因此学习很重要。只有学习研究才能明白道理,这样掌握天下的事物就会不固执,应对天下的变化就会不拘泥。我对天下的事物没有什么厌恶的,所以天下的事物没有什么会拖累到我,都能被我役使。“然而所说的学习,难道还有其他

的追求吗?使自己获得知识罢了。知识本来就是我追求的,以六经为本阐发它们的意蕴,纵观千年来探讨它们的变化,对事对物,要亲自探究,高超出众汇聚到事物的本源,这样品德就会提升学业有所广进,有这样的好处。”(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首唐

诗,完成小题。寄杨工部,闻毗陵舍弟自罨溪入茶山①姚合采茶溪路好,花影半浮沉。画舸僧同上,春山客共寻。芳新生石际,幽嫩在山阴。色是春光染,香惊日气侵。试尝应酒醒,封进定恩深。芳贻千里外,怡怡太府②吟。【注】①舍弟:指作者胞弟姚勤,时任毗陵刺史。茶山:指顾渚山,贡茶产地。②太

府:此处指太府寺卿,太府寺是掌管钱帛、物资、贸易等的官署。15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A.开篇点出溪路景色之美,“花影”句描绘两岸山花烂漫,紧扣“好”字。B.姚勤一行人溯罨溪而上,不只为了入山

采茶,更为了一同探寻春山胜景。C.“芳新”“幽嫩”代指树上新茶,突出了新茶的香味与质地,用词精致。D.尾联想象太府官员为所贡之茶感到欣喜,表明作者期望进贡之事圆满完成。16.本诗的“试尝应酒醒”与陆游《临安春雨初霁》中的“晴窗细乳戏分茶”都涉及“茶”,这两句在表达意图上有何不同

?请简要分析。【答案】15.B16.①“试尝应酒醒”一句中,“试尝”指鉴定茶的品质,品质好方可封装进贡,表现了姚勤对采茶进贡一事的慎重细心;“应酒醒”为诗人的揣测,意在说明茶叶品质优良。②陆诗的“晴窗细乳戏分茶”一句,用戏玩烹茶表现诗人在临安寓所等待召

见时的无聊,含蓄表达了报国无门、蹉跎岁月的无奈。【解析】【15题详解】本题考查学生对诗歌内容的理解和鉴赏能力。B.“更为了一同探寻春山胜景”错误,根据注释和首句“采茶溪路好”可知,姚勖一行人入山的主要目的是采茶,而非探寻春山胜景。“春山客共寻”是为了寻路登山采摘新茶,所以诗人才会用“芳新生

石际,幽嫩在山阴”写茶树的新芽。故选B。【16题详解】本题考查学生鉴赏诗歌思想内容和诗人创作意图的能力。“试尝应酒醒”意思是:鉴定茶叶品质的时候,要去除醉态,身上不能残存酒味,其意在不能有任何异味。诗人获知胞弟毗陵刺史姚勖同僧人

取道罨溪进入顾渚山采制贡茶,便展开天马行空般的想象,“应酒醒”当是虚写,意在说明茶叶品质优良。“试尝”表现了姚勖的恪尽职守,鉴定贡茶时的认真、仔细,如此才能选制出好茶,进贡朝廷,获得皇帝隆恩,暗含了诗人对胞弟的期许。陆诗的“晴窗细乳戏分茶”表面描写闲居生活。陆游矢志抗金,国家正

是多事之秋,而诗人却无事而作草书,晴窗下品着清茗,表面上看,是极闲适恬静的境界,然而在这背后,正藏着诗人无限的感慨与牢骚。抗金的愿望再一次落空,诗人只能消磨时光,真是无聊而可悲。(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)17

.补写出下列句子中的空缺部分。(1)《梦游天姥吟留别》中“________,________”,描写了山路崎岖曲折,诗人沉醉其中,不知不觉天色已晚。(2)“微”字有丰富的内涵,有时形容轻微、微小,如《石钟山记》中“_______”;有时形容语言含蓄精妙,如

《屈原列传》中“_______”;有时表示否定的意思,如《岳阳楼记》中“微斯人,吾谁与归”。(3)习总书记在2024年新年致辞中说“黄河九曲、长江奔流,总让人心潮澎湃、豪情满怀”,古代诗歌中不乏借黄河或长江抒发豪情的句子,如“_______,_______。”【答案

】①.千岩万转路不定②.迷花倚石忽已暝③.微风鼓浪(微波入焉)④.其辞微⑤.君不见黄河之水天上来⑥.奔流到海不复回(滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄)【解析】【详解】本题考查学生常见的名篇名句默写的能力。易错字词:倚、暝、焉、滚、逝、

淘。三、语言文字运用(19分)(一)语言文字运用I(本题共2小题,9分)阅读下面的文字,完成下面小题。当今年轻人对玩梗的喜爱更上一层楼。玩梗就像在迷宫中寻找乐趣,是一种巧妙的语言艺术——用解构、颠覆或附和的方式,艺术性表达自己的

态度和见解。由此也产生了很多“新词”,大到家国社稷,小到(A),都可涉及。这些被赋予崭新意义的“新词”,大都出自年轻人的手笔,也大都是随着时代发展而产生、变化的。出自华为发布会上的“遥遥领先”,原本多用来夸大、赞赏某些

事物或场景,有种“(B)”的意味,但伴随着mate60惊艳亮相,华为用这台“争气机”再次证明了中国科技创新的硬实力,“遥遥领先”开始代表了更多的情绪——夹杂着三分骄傲三分认真四分热血,寓意了DDDD(懂的都懂)。“显眼包”指从人群中(C)、获得关注的人。讨厌的“显眼包

”是爱出风头的跳梁小丑,喜欢的“显眼包”是活泼外向、自带C位气场的人。这些梗大多幽默风趣,因此也存在缺乏文化内涵的问题,进而让人们走向模糊底线、缺乏原则的群体认同。所以,要用辩证的思维看待网络玩梗,努力

引导营造良好的公共讨论氛围。18.请在文中括号内填入恰当的成语或俗语。19.材料最后一段有两处隐藏的逻辑谬误,请指出并简要分析。【答案】18.A.家长里短B.王婆卖瓜,自卖自夸(王婆卖瓜或自卖自夸)C.脱颖而出19.①“梗幽默风趣,

因此存在缺乏文化内涵的问题”强加因果,“梗幽默风趣”不能得出“存在缺乏文化内涵的问题”的结果。②“进而让人们走向模糊底线、缺乏原则的群体认同”句是在错误的前提上得出结论,不能确定成立。【解析】【18题详解】本题考查学生正确使用词语(包括

熟语)的能力。A.根据上句“大到家国社稷”可知,语境是指小到家庭和邻居之间的日常生活琐事,应用“家长里短”。家长里短:指代家庭和邻居之间的日常生活琐事。B.根据上文“原本多用来夸大、赞赏某些事物或场景”可知,语境是指有种

自己卖的东西自己夸好的意味,应用“王婆卖瓜,自卖自夸”,或者“王婆卖瓜”“自卖自夸”。王婆卖瓜,自卖自夸:某人自己推销自己的产品或作品,并夸赞其优点。王婆卖瓜:用来形容商家主动宣传,敢于推销。自卖自夸:自己卖的东西自己夸好,比喻为自己吹

嘘。C.语境是指“显眼包”指有才能的人从人群中显露出来,应用“脱颖而出”。脱颖而出:原指锥尖透过囊袋显露出来,比喻有才能的人得到机会,即本领全部显现出来。【19题详解】本题考查学生语言表达之逻辑推理能力。“梗幽默风趣,因此存在缺乏文化内涵的问题”逻辑谬误,“因此……”强加因果,“梗

幽默风趣”不是“存在缺乏文化内涵的问题”的必然原因,“梗”可能导致“缺乏文化内涵”,故“梗幽默风趣”不能得出“存在缺乏文化内涵的问题”的结果。“因此也存在缺乏文化内涵的问题”是错误的结论,所以不能在错误的前提上得出结论,“进而让人们

走向模糊底线、缺乏原则的群体认同”,前提都是错误的,所以结论不能确定成立。(二)语言文字运用II(本题共2小题,10分)阅读下面的文字,完成下面小题。五富一下火车就紧张了,他的嘴张着,肌肉僵硬,天还有点凉,但汗出了一层又出一层。奇怪的是我们都穿了我们最好的衣服,现在却显得那样的破

旧和灰暗。而且手黝黑,手怎么一下子就黝黑了呢?五富一直扯着我的衣襟,前脚总是磕碰着我的脚后跟,我让他不要扯我的衣襟,不扯我的衣襟又怕他走丢。①没事的,五富,你到我前边走,我说咋走你咋走。楼是一幢一幢高低胖瘦往空中戳着,路

上架路,曲里拐弯,在人和车搅和得像蚂蚁窝一样的闹市里,我是能分辨出方向的,虽然没有太阳却知道哪儿是东哪儿是西。我得轻松一下,我说五富,我问你,一头牛……我话没说完,五富说:牛?哪儿有牛?!我恨他,②我说:一头牛,牛头朝东,尾巴朝哪儿?五富说:朝西。我说:错!朝下。五富想了想,是朝下。2

0.有人认为正如②处用“我说”一样,①处也应加上“我说”。结合语境,谈谈你的看法。21.文中画波浪线句子如改成:“现在却显得那样的旧和暗,而且手也黑了。”语义基本相同,但原句表的达效果更好,为什么?【答案】20.不同意。示例:①原句节奏更快,符合“我”当时紧张、忙乱的状态。②同句中已有

“我说”,如加上会显得累赘。21.①与“旧”“灰”“黑”相比,“破旧”“灰暗”“黝黑”更凸显出我们的土气,反衬城市的繁华和人们的光鲜,表现了我们自惭形秽的心理。②“而且手也黑了”只简单陈述了手黑的状态,原句加

上“手怎么一下子就黝黑了”,用疑问句式反映我们的震惊,突出的还是内心的自卑;“一下子”给人瞬间的冲击感,表现我们与城市的距离。③原句的“破旧“灰暗”“黝黑”,是双音节词,节奏舒缓,符合语境,能反映我们相互观察、比较

的状态。【解析】【20题详解】本题考查学生分析语句表达效果的能力。不同意。①语段描写“我”和五富等农村人来到城里的感受,我们感觉最好的衣服也显得破旧灰暗,手也变得黝黑,“五富一直扯着我的衣襟,前脚总是磕碰着我的脚后跟”,我们都感到自卑而又紧张,因此这里不加“我说”而直接写说的内容,节奏更快,

符合“我”当时紧张、忙乱的状态。②同句中“我说五富”一句中已有“我说”,如加上会显得累赘。【21题详解】本题考查学生赏析句子效果的能力。①从词语方面看,原文用的是“破旧”“灰暗”“黝黑”,改句用的是“旧”“灰

”“黑”,两者比较,“破旧”“灰暗”“黝黑”更突出衣服不仅旧而且破,颜色不仅灰而且暗,手显得更黑,原句中的词凸显出我们的土气;这种感受是因为城市里的人衣着光鲜亮丽,皮肤白皙,用原文的词反衬城市的繁华和人们的光鲜,表现了我们自惭形

秽的心理。②改句“而且手也黑了”只简单陈述了手黑的状态,原句是“手怎么一下子就黝黑了”,用“怎么”突显疑问,我们无法理解手在家时不显得黑,是什么时候变得这么黑的?用疑问句式反映我们的震惊,突出的还是内心的自卑;“一下子”仿佛手是到了城市里突

然变黑的,给人瞬间的冲击感,表现我们与城市的距离。③原句的“破旧“灰暗”“黝黑”,是双音节词,读起来比单音节词节奏舒缓,我们边走边观察城市,也比较我们自己,我们在互相观察,也观察自己,这是一个过程。用双音节词符合语境,能反映我们相互观察、比较的状态。四、写作(60分)22.阅读

下面的材料,根据要求写作。如图所示,甲骨文中的“立”字,是一个四肢舒展的人直立于大地之上的形象。“立”字原本也兼有“位”的意思,“人”下面的一条横线,标记了所处的位置。以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。要求:选准

角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。【答案】例文:历史的印记与人类的进化甲骨文中的“立”字,象征着四肢舒展的人直立于大地之上,代表了人类的原始形态

和基本能力。这一形象的出现,使我联想到了人类的历史,从最初的直立行走,到现在的文明进步,我们始终在不断地适应和改变。“立”字原本也兼有“位”的意思,人下面的一条横线标记了所处的位置。这使我联想到人类社会的变迁,我们不断寻找和确立自己的地位,寻求自己在社会中

的价值和意义。在这个过程中,我们经历了无数次的挣扎、斗争和妥协,最终形成了我们今天所生活的社会秩序。然而,在理解“立”字的过程中,我也发现了许多深层的含义。它不仅仅是一个身体上的动作,更是一种精神状态,一种对未来的信心和期待。在这个意义上,“立”字象

征着人类的进步和成长,是我们不断追求进步、发展和繁荣的动力源泉。由此看来,“立”字的演变和发展,反映了人类社会的变迁和进步。从最初的直立行走,到现在的文明社会,我们经历了无数的挑战和困难,但我们始终坚持下去,因为我们相信,只有通过不断的努力和进步,我们才能实现自己的

价值和意义。再深入一层,“立”字的演变和发展也反映出人类对于自身命运的探索和思考。从身体上的直立行走,到精神上的进步和发展,我们不断地追求更高的境界和目标。在这个过程中,我们学会了尊重他人、包容差异、建立合作,最终形成了我们今天所生活的和谐社会。然而,“立”字

也提醒我们,人类的发展并非一帆风顺。在未来的道路上,我们仍将面临许多挑战和困难。我们需要保持对未来的信心和期待,同时也要有勇气面对困难和挑战。只有这样,我们才能不断地发展和进步,实现自己的价值和意义。因此,“立”字不仅仅是一个简单的文字符号,它更是人类历史、文化、精神和未来的象征。它提

醒我们要珍惜过去、把握现在、展望未来,不断地追求进步和发展。同时,它也提醒我们要保持谦虚、尊重他人、包容差异、建立合作,只有这样,我们才能真正实现自己的价值和意义。总之,“立”字的演变和发展,让我深刻地认识到了人类的

历史、文化、精神和未来。它让我明白,只有不断地努力和进步,才能实现自己的价值和意义;只有保持谦虚、尊重他人、包容差异、建立合作,才能真正实现和谐社会的理想。因此,“立”字不仅是一个启示,更是一种信仰和追求。【解析】【详解】本题考查学生的写作能力。审题:这是一道引语式+图画

式材料作文题。材料用图文的方式介绍了甲骨文中“立”字的构形及其内涵。第一句话说明“立”字的造型,“立”字在甲骨文中呈现的是一个四肢舒展的人直立在地面上的形象,这个形象已经直观地表达了“立”的基本含义,即站立。第二句借“立”字形体结构

中下面的一横,说明“立”字原本兼有“位”的意思,凸显出位置之于“立”的重要意义。两句话,借由一个汉字的形体,标示出“立”与“位”两个核心概念,启发考生思考两个概念各自的意义内涵,也提示考生思考两者之间的关联。“立”字本义为“站立”“直立”,可进一步引申出“独立”“成人

自立”“立身处世”等意义。“位”字本指人站立的处所位置,“人”下的一横本就是脚下的大地,参考“立”的引申义,由实入虚,可以引申出“根本”“基础”“立场”“原则”“底线”“定位”等意义。可以看出,本题核心概念中的“立”字意义指向较为明确;而“位”字,由于没有具体情境的提示与限制,所包蕴的内涵则较为

丰富,可以指相对具体的岗位角色或职业身份,也可理解为相对抽象的立身之根本、成长之基石、为人之原则、处世之立场、行为之底线、自我之定位等,立意空间更大。对于以上材料,考生可以有以下几个立意角度:角度一:立与位——人生定位的思考甲骨文中的“立”字,既表现了人站立

的动作,又暗含了人所处的位置。这启示我们思考人生中的“立”与“位”的关系。每个人都是独立的个体,但同时又处于社会、家庭、职业等各种角色之中,需要有明确的定位。立意可以围绕如何在生活中找准自己的位置,实现个人价

值与社会价值的统一。角度二:立身之本——品德与能力的双重支撑“立”字象征着人的站立,也代表着人的成长和进步。在成长的过程中,品德和能力是支撑我们“立”于社会的双重基础。品德是我们为人处世的原则,能力是我们实现梦想的工

具。立意可以讨论如何在提升个人能力的同时,不忘修炼品德,做到内外兼修,真正“立”于社会。角度三:立足之地——传统文化的根基甲骨文作为中华文化的源头之一,体现了古人的智慧和观察。从“立”字的构造中,我们可以看到古人对人与大地关系

的深刻理解。立意可以围绕传统文化在现代社会中的价值,探讨如何在全球化背景下坚守和传承我们的文化根基,为个人的成长和社会的进步提供坚实的支撑。角度四:立言立行——言行一致的品格追求“立”字既表示站立的动作,也隐含着一种坚定和自信的姿态。这种姿态应该体现在我们的言行之中。立意可以讨论如何做

到言行一致,用实际行动践行自己的信念和价值观,成为一个真正有责任感和担当的人,做到“立德”“立言”“立行”的统一。角度五:创新立意——从“立”字看时代变迁与人生选择随着时代的变迁,人们对于“立”的理解和追求也在不断变化。从古代的立足之地到现代的立足之本,再到未来可能出现的新的立足

方式,这背后反映了人们生活方式和价值观念的变迁。立意可以探讨在不同时代背景下,人们如何根据自己的实际情况和时代要求,做出合适的人生选择,实现自我价值和社会价值的最大化。总之,甲骨文“立”字材料提供了丰富的立意角度,我们可以结合自己的理解和感受,选

择适合的角度进行深入探讨。具体写作时,考生可以就材料的第一句话,围绕“立”字的形象特征——四肢舒展、身姿挺拔、脚踩大地——来构思立意;也可以就着材料的第二句话,集中讨论“位置”的意义价值;还可以整合材料中的两句话,将“位置”与“立”(自立、独立)相勾连,思考位置之于成人自立、立身处世的意义吗,

比如说合适恰当的位置之于人之成立,可奠定基础,可引领方向,可激发动力,可实现价值,可坚定操守,可寄托精神,意义非常,有着不可分割的关联。基于对“立”与“位”的特征表现意义内涵的认识理解,考生可以取材生活,叙写人生成长关乎自立自强或自我定位的故事;可以结合自身体验,夹叙夹议,抒写人

生感怀;更可以发表议论,围绕“何为立”“何以立”“位的意义价值”“位与立的关系”等问题交流自己的认识与思考。立意:1.君子以立不易方。2.立于大地,展示人的位置。3.立身之地,承载文明。4.立德立言立行,此之谓不朽。5.为天地立心。的