DOC

DOC

【文档说明】山东省济宁市鱼台县第一中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题.doc,共(7)页,987.500 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-3d3aadc52be814cfba42ba2c6d712714.html

以下为本文档部分文字说明:

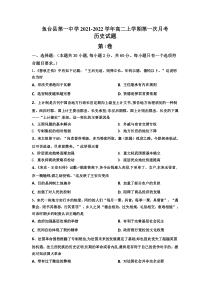

鱼台县第一中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题第I卷一、选择题:(本题共30小题,每小题2分,共60分。每小题只有一个选项符合题目要求。)1、《春秋左传》中有如下记载:“王后无适,则择立长。年钧以德

,德钧以卜。”这说明在当时A.宗法关系趋向于瓦解B.王位继承有内在规则C.选官制度越来越完善D.贤德是择君首要依据2、上计制是古代中国由地方行政长官定期向上级呈上计文书,报告地方治理状况的一种制度。西汉时郡、国上计主要由郡丞、长史承担;东汉后期郡、国上

计则由郡丞、长史的下属一一“上计掾史”承担。这一变化的主要原因是A.王国问题的基本解决B.外戚与宦官交替专权C.专制集权的相对削弱D.地方长官的地位下降3、宋太祖曾下诏:“向者登科明级,多为势家所取,塞(阻隔)孤贫之路。今朕躬亲临试,以可否进退,尽革前弊矣。”此举预示着

A.阶层流动趋势逐渐加强B.重文轻武国策基本确立C.重农抑商政策略有松动D.底层民众地位快速提高4、《宋史・王安石传》记載:“据家赀高下,各令出钱雇人充役,下至单丁、女户,本来无役者,亦一概输钱,谓之助役钱。”这反映了王安石变法A.目的是抑制土地兼并B.加重了部分农户的负担C.加强了对人民的

控制D.阻碍了商品经济的发展5、宋代一些地方实行乡约制度。同约的人们“每月一聚,具食;每季一聚,具酒食”,“遇聚会,则书其善恶,行其赏罚”。乡人之间“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”。对该时期乡约制度认识正确的是A.政府加强基层治理的举措B.有利于完善基层社会民主C.民间自治体现了契约精

神D.政府推行宽松的文化政策6、法国革命固然推翻了专制统治,为法国未来的发展奠定了基础,却也因此丧失了超越英国的机遇。法兰西民族的历史证明,长期的革命或者内乱,最终是有利于自己的竞争对手的。据此可知法国大革命A.带有过于激进的弊端B.对法国社会并非完全必要C.从总体来

看弊大于利D.有利于法国社会结构调整7、西周时周王既掌握“天命”又主宰“天下”。秦始皇时着重标榜自己的功德,淡化“天下”为“天命”的赐予。这反映了A.神权不再与王权相结合B.秦注重按功德分配身份地位C.周代

天命观念逐渐消亡D.秦意在打破旧有的权力逻辑8、中国古代刑法起初并无公开条文,只是由判决者临事决定惩罚标准。但到春秋后期,郑国“铸刑书”,晋国“铸刑鼎”,都是将成文刑法铸在铜器上公诸于众。这反映出统治者A.接受注重道德规范的儒家思

想B.适应现实需要调整统治方式C.非常注重寻找权力合法的依据D.出于形势所迫实行依法治国9、学者余英时在评价唐初三省制时认为,自秦始皇统一中国以来,以初唐时三省制下的政事堂制度最为接近儒家“圣君贤相”互相制衡的政治理想。这一论点的主要依据是唐初的三省制实行

时A.对三省和君主的权力划定B.分割相权,加强了中央集权C.政府行政效率得到提高D.解决了君权和相权的矛盾10、宋代中央名义上的司法部门是刑部,但实际上大理寺、御史台甚至开封府都拥有复核的司法权,皇帝也经常参与诉讼案,另外还设立登闻鼓院、登闻检院、理检院

等机构受理直接诉讼。这一诉讼制度A.有利于司法审判的客观公正B.强化了君主对司法权的控制C.根本目的是彰显法律的权威D.有力保证了社会秩序的稳定11、1688年,威廉三世与其妻玛丽一起被接受为英国国王,但条件是必

须接受议会通过的《权利法案》。1693年,英王威廉三世选用了4位宠臣担任了政府要职,到1698年又重新任命了新的政府成员。材料说明A.英王仍实行专制统治B.王权还没有受到限制C.君主立宪制还未确立D.英王仍有很大的权力12、有学者认为,在中国古代社会,官府对

县以下的乡村管辖,基本限于征徭课税和维护治安,对乡村的其他事务并不过多干涉,乡村基本实行自治,这种自治社会也是一种自律社会。可以作为这一观点依据的是A.国家政权的长期稳定B.宗法教化形成的文化认同C.法律制度的健全完备D.乡村社会脱离政

府的管控13、伯利克里对公民资格法进行改革:终止以往长期实行的把公民权可以授予雅典籍父亲和外籍母亲所生儿子。后来为了使自己外籍妻子所生的小儿子成为公民,伯利克里恳求公民大会豁免自己执行这条法律。伯利克里此举说明雅典A.官员权力凌驾于法律之上B.公民资格取

决于公民大会的判决C.公民大会拥有司法解释权D.公民身份是衡量社会地位的标志14、表1是中国共产党在民主革命时期实施的土地政策。这反应了时间口号简介土地革命“打土豪,分田地”没收地主的土地,没收一切所为公产的祠族庙宇等徒弟,分给佃农及无地的农民。

抗日战争“双减双交”地主减租减息,农民交租交息解放战争“耕者有其田”规定凡人民分配得到的土地归个人所有,由政府发给土地所有证。A.土地问题是革命核心问题B.农民的土地问题得到解决C.中国的革命性质发生改变D.中国社会主要矛盾的变化15、北魏孝文帝在设立三长制的诏令中提到:“

自昔以来,诸州户口籍贯不实,包藏隐漏,废公罔私。富强者并兼有余,贫弱者糊口不足。赋税齐等,无轻重之殊。力役同科,无寡众之别”。这说明三长制推行的目的是A.打击豪强势力B.促进人口增加C.虽小贫富差距D.加速汉化进程16、1937年

,陕甘宁边区政府组织民主普选,参选率达70%,其中延长等县当选县参议员中各阶层所占比例如表2所示表2延长等县当选县参议员中各阶层所占比例单位:%工人贫农中农富农商人知识分子地主465251122表2反映出当时边区A.新民主主义理论在实践中推广B.抗日民主政

权的性质根本改变C.各阶层参加的联合政府的建立D.抗日民族统一战线得到落实17、民国初年,各种政治力量分化组合,全国各地陆续成立了数百个号称为“党”或“会”的政党或政治派别,如“中华民国联合会”“统一党”“统一共和党”等等。民国初年党派

林立反映出A.不同社会阶层严重对立B.政党政治逐渐趋于成熟C.国民急切希望参政议政D.统一成为时代发展潮流18、1901年,清廷谕令各省科举考试在能够解说四书五经的同时,也要有论述中国历史、政治及西学政治、艺学的“策论”,废除八股文章;将各省、府、州县的书院改设大

、中、小学堂,学生毕业后可取得功名;选派留学生出国留学,毕业后分别赏给进士、举人出身。这反映当时A.教育近代化开始起步B.“思想自由、兼容并包”的教育方针C.科举制度宣告终结D.中国教育呈现新旧交替的发展特征19、1912年,孙中山让位于袁世凯

,《临时约法》在国家机构的设置上,特意将原来的总统制改为内阁制,规定国务员负有实际责任,总统颁布命令须由内阁副署才能发生效力。这项规定产生的实际后果是A.民主共和政体得以维护B.行政权力划分陷入混乱C.完成了政治民主化进程D.政党政治实现高度发展20、英国责

任制内阁确立后的很长一段时期,胜选党派组阁,政府官职就由该党成员担任。十九世纪中期进行了文官制度改革,规定负责具体行政事务的官员不得参选议员,不能介入党派活动。这种变化说明A.有利于改变贵族专权的局面B.文官制度是英国民主制改革的根本C.改革目的是保证

施政措施的连续性D.议会被政党操控阻得民主政治发展21、下图内容是对近代西方某部法律的描述。判断该部法律是A.《权利法案》B.《人权宣言》C.《法国民法典》D.美国1787年宪法22、下表是我国第一届全国人民代表大会代表来源及人数比例统计表(部分)。据此可以得出A.

体现了人民民主原则B.奠基于多党制基础上C.代表经协商推举出来D.具有直接民主的特征23、1954年《中华人民共和国宪法》,体现了人民民主原则和社会主义原则:1982年修订的《中华人民共和国宪法》,则逐步形成了以宪法为核心的中国特色的社

会主义法律体系。这两部宪法的颁布和修订A.都标志社会主义法制国家建立B.都适应了当时经济建设的需要C.都改变了国家的基本法律架构D.都反映了社会主要矛盾的变化24、《中华人民共和国民族区域自治法》规定:民族自

治地方分为自治区、自治州、自治县三级。现实中还建立了民族乡作为补充形式。截止到2005年,有44个少数民族建立了自治地方,人口占少数民族总人口的71%。11个因人口较少且聚居区域较小而没有实行区域自治的少数民族中,有9个建有民

族乡。以上举措旨在A.加强民族交往交流交融B.完善基层民主政权建设C.增进各族群众的祖国认同D.实现少数民族当家作主25、下表是中国农村家庭年平均收入(元)变化情况农村家庭收入提高的主要原因是A.市场经济体制的建立B.

农村经济体制改革不断深入C.基层民主不断加强、扩大D.家庭联产承包责任制的建立26、新一轮疫情纾困方案立法迟迟无果,美国总统特朗普2020年8月8日签署四份行政文件,以延长部分过期的财政救助措施。但此举被认为突破了白宫的行政权限,是对国会立法和监督权的挑战。这反映了A.

总统权力至高无上B.特朗普违背了宪法的规定C.国会处于权力中心D.美国分权制衡体制的特点27、清末废科举后,新式教育在校学生由1902年的6912人增加到1909年的1639641人。新式知识分子在质疑传统旧思想的同时,组成了各种学派和团体,其中相当部分

成为了立宪派和革命派的支持者。这反映出A.清朝统治土崩瓦解B.社会力量分化剧烈C.近代教育开始兴起D.清廷重视新式教育28、武则天以高宗名义把《氏族志》改变为《姓氏录》,以唐代官品为标准,凡是五品以上官员,不管以前是否是士族,都写进《姓氏录》,“于是兵

卒以军工致五品者尽入书限。”该举措A.阻断了士族晋升的渠道B.削弱了唐代的等级观念C.提高了庶族的社会地位D.改变了管理选拔的标准29、明朝在江南市镇等关键要地设立巡检司管理日常治安;对一些规模比较大的江南市镇,直接委派县丞、

主簿等县级官员驻镇管理;对那些体量特别大的江南市镇,还派遣同知等更高级别的官员驻镇管理。这一举措旨在()A.提升市镇的经济水平B.降低政府的行政成本C.加强基层社会的治理D.凸显市镇的军事功能30、下表为不同时期治国思想的史料,根据这些史料可以得出

的历史解释是A.伦理纲常为立法的基本原则B.统治者特别重视教化的作用C.统治者礼法结合的治国思想D.统治者遵循法律至上的理念第II卷(40分)二、非选择题(共2个题,31题27分,32题13分,共40分)31、以考试来选用人才,是人类经过长期摸索探求之后做出的最佳选择。阅读材料,回答问题。材料一

中国古代主要的选官制度演变简表——摘编自普通高中历史教科书历史选择性必修1《国家制度与社会治理》材料二19世纪中期以后,英、美等国已完成了工业革命,社会经济得到了迅速发展,迫使政府必须增加管理社会事务的职能,需要增设一些新的社会管理机构和一大批有

较高知识水平和技能的管理人员参与管理,以提高工作效率。旧有的人事任用制度造成了结党营私、任人唯亲、贪污腐化、效率低下等弊端,不利于迅速发展起来的工业资产阶级的利益。西方各国在借鉴中国古代科举制度的基础上,确立了文官考试录用制度。——摘编自姚琦《略论

西方主要国家文官考试制度》(1)采用一个新的时间尺度,对表中中国古代选官制度的演变进行阶段划分,并说明划分依据。(6分)(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出近代英美国家确立文官考试制度的原因,简要说明中西方官员选拔制度对现代

国家选拔人才的启示。(14分)(3)根据以上材料并结合所学知识,比较中国科举制与近代英国文官制度的异同。(7分)32、阅读材料,回答问题。材料:中国古代、近代政区与地方政府层级归纳表:一一周振鹤《中国地方行政制度史》(注:

表中括孤内外的名称为互称或等称。表中辽、元、明三栏的统县政区有几种类型,中间以线隔开,表示它们除统县的共同特点外,相互之间还可有统隔关系。)根据材料并结合所学知识,对表格中的政区与地方政府层级变化做出合理的历史解释(要求:史

实运用正确,逻辑体系严密。)(13分)