DOC

DOC

【文档说明】广东省佛山市第一中学2022-2023学年高一上学期第一次段考试题(10月) 历史参考答案.docx,共(6)页,27.438 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-dad3b6ffe5aacbf59a92bec9ba99f6fd.html

以下为本文档部分文字说明:

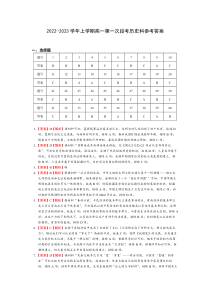

2022-2023学年上学期高一第一次段考历史科参考答案一、选择题题号12345678910答案DDBBCCDCAC题号11121314151617181920答案CBAACDDABC题号21222324252627282930答案CBAADBCABC题号31323334353637

383940答案CDBBDABCAD1.【答案】D【解析】据材料可知,墓群随葬品贫富差距巨大,说明当时已经出现了财产私有,故选D项;夏朝才出现王位世袭,与材料时间不符,排除A项;春秋战国时期出现铁犁牛耕,排除B项;随着

生产力的发展,土地私有制逐渐取代井田制,春秋战国时期出现地主阶级,排除C项。2.【答案】D【解析】据材料“其事迹也多由神话传说构成,但《周礼》《史记》等古代史书均有记载”,可知古史系统由传说构成,源远流长,反映了先民创造历史的轨迹,故选D项;三皇

五帝属于传说,目前没有可靠的史料证明确有其人,排除A项;我国早期国家出现的标志是夏朝的建立,排除B项;三皇五帝属于部落联盟时代,当时还没有君权神授的观念,排除C项。3.【答案】B【解析】略4.【答案】B【解析】根据材料“从辽西到良渚,中华大地的文明火花

如满天星斗一样璀璨……诸文化之间的互动和交流也越来越频繁,越来越密切,逐渐形成了一个‘相互作用圏’”可知,中国早期文明的起源呈现出多元一体的特点,故选B项;部落联盟是原始社会后期形成的部落联合组织,联盟的主要目的是自卫或出征等军事目的,排除A项;早期文

明时期生产力发达不恰当,排除C项;新时期时代晚期阶级分化明显而材料是距今约6000年左右,排除D项。5.【答案】C【解析】据材料“春秋以前,平民经济的基本单位主要是家族村社,贵族经济的基本单位是父系大家族而不是个体家庭”,可知春秋以前平民经济和贵族经济都

是以家族为基本单位的,说明深受宗法制的影响,故选C项;材料只提到贵族经济的基本单位,与贵族生活存在很大区别,排除A项;在生产力低下的情况下,以家族为单位生产有利于经济发展,排除B项;分封制是以宗法制为依据的,有坚实的基础,排除D项。6.【答案】C【解析】在题干

表格内容中述及了启继承了王位(不论他采取了何种方式,禅让抑或是武力),据此我们可以认定的是“家天下”局面的开启,故选C项;按照《战国策》的记载,启是通过武力来夺取王位的,不属于“禅让制”范畴,排除A项;根据所学知识可知,嫡长子继承制与西周时期的宗法制密切相关,而在题干内容中并

没有述及“宗法制”,排除B项;根据所学知识可知,秦朝的建立,标志着专制主义中央集权制度的建立,排除D项。7.【答案】D【解析】据材料“先秦文献多次言及‘夏’‘有夏’……考古实践,以探索‘夏墟’的存在”可知文献与考古实物互证历史事实,故选D项;先秦文献在久远的历史传承中

容易遗失和误传,排除A项;材料中提及考古实践,没有直接指明“出土的文字材料”,排除B项;材料中提及文献材料,以偏概全,排除C项。8.【答案】C【解析】据材料中的“封赏的财物仅限于服饰、弓箭及仪仗”等信息可知,西周后期,王室势力日益衰微,故选C项;周王室势力衰微,不等同于当时血缘政

治趋于崩溃,故排除A项;土地私有制形成于春秋战国时期,故排除B项;西周并没有确立集权体制,故排除D项。9.【答案】A【解析】据材料“籍贯通常指的是祖父及以上父系祖先的长久居住地或曾祖父及以上父系祖先的出生地”可知籍贯与父系血缘有关,宗法制是以血缘

为纽带的制度,故选A项;法家思想强调法的作用,与血缘关系无关,排除B项;分封制是西周的政治制度,与血缘关系无关,排除C项;材料没有涉及神权的相关信息,排除D项。10.【答案】C【解析】根据材料“晋文公践土

会盟时,参加的诸侯国增加到九国,周王也被晋文公‘召’来参加会盟”并结合所学可知,春秋时期,一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸主地位,表明宗法分封制逐步遭到破坏,故选C项;春秋时期,诸侯争霸,割据混战,天下一家的理念淡化,排除A项;战国末期,秦朝以后君主专制体制才建

立,排除B项;血缘关系对政治的影响力减弱只是表面现象,不是本质反映,排除D项。11.【答案】C【解析】据材料“明显特征的货币体系及其对应的流通区域”说明部分地区货币流通广泛,货币作为商品交易的媒介反映出商品经济得到一定发展,故选C项;据材料“南方楚国”说明不仅

仅是中原地区,排除A项;材料只是体现货币流通没有说明城市发展,排除B项;材料只是说明部分地区货币交易频繁,实物交换消失的说法过于绝对,排除D项。12.【答案】B【解析】据材料“吴国的青铜乐器,它不仅型制、工艺近似中原,铭文体例也与周王室的铜器相似”可知,江

南吴国的乐器与中原的乐器有许多相似之处,体现了中原文化对周边的影响,故选B项;据所学,春秋时期传统的政治秩序尚未崩溃,排除A项;材料主旨是吴国与中原地区的乐器有相似之处,但“文化差异消失”表述过于绝对,排除C项;材料主旨是吴国与中原地区的乐器有相似之处,没有涉及改革运

动,排除D项。13.【答案】A【解析】根据题干内容可知,在春秋战国时期,诸侯国国君的称呼经历了由“公”或“侯”到“王”的变化,再结合所学知识可知,在西周后期到春秋时期,周王室衰微,诸侯士大夫崛起,分封制遭到破坏并不断瓦解,到战国时期,周朝传统的政治秩序完全被

破坏,各国国君纷纷称王,故选A项;根据所学知识可知,在战国时期经过长期纷争,许多中小诸侯国消失了,形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个大国,说明在战国时期,各诸侯国的实力并不均衡,排除B项;题干内容主要述及春秋战国时期

的政治现象,而“井田制”属于“经济”现象,排除C项;题干内容主要述及春秋战国时期的政治现象,而“儒法合流”属于“文化”现象,排除D项。14.【答案】A【解析】由表格中的主张看,无论哪一派思想家,其主张中都有“粮食”、“

温饱”、“农”等字眼,这反映了战国时期农业生产已经占有重要地位,故选A项;表格中的主张都能看出对农业重视,但是体现不出对商业的态度,排除B项;表格中只有儒家的孟子认为统治者要注意解决民生问题,其他几个思想家是把粮

食作为战争或者国家兴盛的根本,而不是民生的根本,所以不能说关注民生是诸子共识,排除C项;表格中只有兵家的孙子认为农业生产是为了战争胜利的需要,其他思想家不这么认为,排除D项。15.【答案】C【解析】据材料“西周时期,楚国国君熊渠

自称蛮夷。战国时期,楚国王室贵族屈原却在《离骚》中自称是黄帝的后人”可知,楚国贵族由自称蛮夷转为自称黄帝后人,体现了蛮夷对华夏文化的认同,故选C项;材料主旨是楚国的文化认同,没有涉及思想争鸣,排除A项;据所学,战国时期社会处于诸侯混战的局面,国家没有实现统一,排除B项;材料主旨是楚

国文化认同的变化,与社会性质的变化无关,排除D项。16.【答案】D【解析】上述材料反映的重点是春秋战国时期一些诸侯国的国君求贤若渴,招揽有用之才,根据所学可知,春秋战国时期是我国的社会大变革时期,原有的社会秩序逐渐破坏,诸侯争霸、兼并

战争不断,生产力快速发展,思想活跃,为以上适应社会变化,统治者招揽人才进行变法改革,故选D项;据材料“齐桓公任用有一箭之仇的管仲,秦穆公任用奴隶百里奚”可知,齐桓公任用有仇之人、秦穆公任用奴隶,说明他们求贤若

渴的真正目的是为适应国家统治的需要,而不是为了彰显国君权威,排除A项;春秋战国时期是我国的社会转型时期,原有的贵族等级制度阻碍了社会的进一步发展,春秋战国时期招揽人才进行变革,打击了旧贵族特权,排除B项;秦朝时期确立起专制主义中央集权制度,与材料时间不符,排除C项

。17.【答案】D【解析】据材料“反对厚葬之俗……友爱”可知,墨家代表墨子提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,故选D项;老子是道家学派的创始人,将天地万物本原归结为抽象的“道”,提出朴素的辩证法,政治上主张无为而治,排除A项;孔子是儒家学派的创始人,思想核心是“仁”“礼”,主张“为政以

德”,排除B项;孟子是战国时期儒家的代表人物,认为人性善,提倡“仁政”,排除C项。18.【答案】A【解析】据材料“商鞅建立了以个人能力而不是贵族身份选拔官僚的制度,这是世界上第一个现代政府制度,比西欧早两千年”,可知商鞅变法

实施的军功爵制打破了贵族世袭的方式,利于促进了社会阶层的流动,故选A项;商鞅变法的目的在于富国强兵,排除B项;军功爵制在一定程度上削弱了贵族的特权,排除C项;军功爵制主要是武官制度,隋唐时期的科举制可以认为是西方文官制度的源头,排除D项。19.【答案】B【解析】材料可知战国各诸侯国均有

铁器使用痕迹,广泛使用铁农具是冶铁业得到发展的典型表现,故选B项;材料中赵、魏、韩都是战国时期的诸侯国,无法体现春秋时期情况,排除A项;材料中并没有与其他国家对比的相关描述,无法得知最先进,排除C项;材

料中铁器主要是铁农具,无法得知当时是否有不同行业或者地区的社会分工,排除D项。20.【答案】C【解析】秦朝统一之后,秦始皇出巡过程中出现了行刺事件以及“始皇帝死而地分”的标语,说明秦朝的统治不得民心,统治危机严重,故选C项;政治业绩显著与“始皇帝死而地分”不符,排

除A项;仅凭材料信息不能推断出是下层民众所为,排除B项;秦始皇的暴政不得民心,与“郡县制”无关,排除D项。21.【答案】C【解析】据材料“裂都会而为之郡邑……都六合之上游,摄制四海,运于掌握之内”可知,柳宗元认为秦朝通过郡县制加强了中央集权,维护了统一多民族国家,故选C项;材料“裂都

会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰……此其所以为得也”表明柳宗元肯定郡县制的进步作用,而不是分封制,排除A项;“裂都会而为之郡邑……此其所以为得也”表明柳宗元对郡县制的认可,排除B项;“裂都会而为之郡邑……此其所以为得也”说明柳宗元认为秦成

功之处在于郡县制的实行,而不是家天下,排除D项。22.【答案】B【解析】材料大意是兼并别国的人崇尚的是权术和暴力,想安定天下的人必定会重视顺应民心,这是说攻取天下和守住天下应采取不同的方法和策略啊。秦侵吞六国而称王天下后,但他用来统治天下的方法和策略没有改变,这是他用来夺取天下

的方法策略和治理天下的方法策略没有不同(仍然使用权术和暴力),即秦亡的主要教训是治国思想僵化不知变通,故选B项;材料信息不涉及秦二世,得不出“违背秦始皇统治之道”的结论,排除A项;秦亡的主要教训是治理天下仍然使用权术和暴力,不涉及郡县制的作用,且郡县制有利于加强中央集权,排除C项;文化

认同是一种群体文化认同的感觉,是一种个体被群体的文化影响的感觉,与“其道不易,其政不改”不符,排除D项。23.【答案】A【解析】据材料“1975年,湖北云梦睡虎地秦墓出土竹简1000余支,大部分是秦的法律条文和相关解释”可知,出土竹简大部分是关于法律条文,说明秦朝重视法制,故选A项;

材料主旨是出土秦简大部分是关于法律的,但没有涉及具体法律条文内容,不能判断法律是否严苛,排除B项;据所学,法律是规范社会行为的条文,仅以出土众多法律条文的竹简,不能说明社会矛盾尖锐,排除C项;材料竹简的出土与文化专制无关,排除D项。24.【答案】A【

解析】材料“国家强征了众多劳工”可知建设长城需要强大的控制能力,这依赖于中央集权制度的确立,故选A项;稳定的国内环境是长城得以修建的外在条件,但不是其能够短时间完成的主要因素,短时间强调速度快、组织能力强,排除B项;长城主要是军事职能,与思想文化统一没有

直接关系,排除C项;保障了中原地区社会经济的进一步发展是长城的作用,而不是原因,排除D项。25.【答案】D【解析】据材料“自春秋以来……封建制渐崩坏,即郡县制渐推行……晋人早有县制”可知,春秋以来,分封制崩溃的过程,就是

郡县制逐步推行的过程,晋人早就实行县制,说明秦郡县制的推行有其历史基础,故选D项;汉初实行过分封,“退出历史舞台”说法错误,排除A项;材料强调秦郡县制的推行有历史渊源,与在全国实行郡县制度无关,排除B项;材料强调春秋就有郡县制取代分封制,没有评价分封制,此项说法与材料无关,排

除C项。26.【答案】B【解析】结合秦朝焚烧诗书,秦始皇下令将非秦国历史的史书在30天内全部交给官府焚毁,与题干司马迁的记载相吻合,故选B项;东方六国文化相对先进,孔子、老子、荀子、孟子等都是东方代表人物,排除A项;题干

提及的是“战国时期东方六国的史实多有错误”,不是“学术分歧”,排除C项;秦末战争破坏的是社会经济,东方六国的史书在秦始皇时期就已经被焚毁,排除D项。27.【答案】C【解析】据材料“(汉高祖)矫秦皇之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典,而郡县之制,无改于秦

”,可知汉高祖借鉴秦始皇失策之处,既进行分封又实行郡县,即郡国并行制,故选C项;“与民休息”政策属于恢复经济发展的措施,而材料中提到的是政治制度,排除A项;“推恩令”是汉武帝时期削弱诸侯国势力的措施,排除B项;刺史制是汉武帝时期监察地方的制度,排除D项。28.【答案】A【解析

】根据材料“汉武帝常以金少不足斤或成色恶劣‘王削县,侯免国’”,可知汉武帝借口“酎金”不足削夺诸侯的封地和爵位,有利于打击地方诸侯势力,加强中央集权,故选A项;汉武帝借口“酎金”不足削夺诸侯的封地和爵位是中央打击地方诸侯的政治行为,

与经济建设无关,排除B项;“酎金夺爵”只是汉武帝彻底解决王国问题的措施之一,排除C项;“酎金夺爵”有利于维护中央权威,稳定统治秩序,排除D项。29.【答案】B【解析】结合所学知识,汉武帝时期“罢黜百家、独尊儒术”确立了儒学的官方地位,使得“汉武帝时期诏令中多

援引儒家经典语句”,故选B项;汉朝从建立开始就已经是大一统的局面,排除A项;汉赋只是一种文学体裁,并不能决定官方诏书的内容变化,排除C项;从汉高祖到汉武帝,国家政治体制始终是专制主义中央集权制度,排除D项。30.【答案】C【解析】根据材料“经过战国时代列国纷争,一个一个国家个

别尝试,又互相模仿”,可知作者认为秦汉帝国的统治结构是尽力了很长时间反复尝试、不断完善的结果,是历史在长期发展中不断探索的必然结果,故选C项;后世的隋唐、元明清也出现了大一统局面,排除A项;“方出现了秦汉帝国所承袭的国家形态”说明作者主要强调的是秦

汉帝国的统治结构,而不是帝国形成的原因,排除B项;国家形态的发展体现了时代发展的客观要求,但是不同时期的社会形态具有差异性,所以要求国家统治形态必须做出相应的调整,排除D项。31.【答案】C【解析】结合所学知识,汉代实行盐铁官营的专卖制度导致政府直接参与了商业经营使得部

分儒家知识分子认为盐铁官营政策是政府在与民间商业争夺利润,不符合儒家重义轻利的思想,故选C项;打击地方豪强地主有利于加强中央集权,不涉及商业利润,排除A项;汉武帝时期统一货币和铸币权收归国有,有利于促进商品流通,对社会发展以正面积极作用为主,排除B项;重农抑商政策中,以重农

为核心,有利于社会生产的恢复和发展,符合儒家思想重视民生的客观要求,排除D项。32.【答案】D【解析】《九章算术》在中国乃至世界数学史上都有重要地位,产生过重要影响,故选D项;二者有不同,《史记》为纪传体通史,《汉书》为纪传体断代史,排除A项;乐府诗是政府专管音乐的机构乐府采

集修订民歌而成的诗,不是民间自发采集修订的,排除B项;《黄帝内经》奠定了中医理论的基础,而不是《神农本草经》,排除C项。33.【答案】B【解析】据所学秦汉历史可知,秦始皇的焚书坑儒采用行政强制和暴力手段最终导致失败,而汉武帝的

独尊儒术用相对温和的方式解决了意识形态问题,最终取得成功,因此二者的对比说明治理方式影响治理成效,故选B项;独尊儒术实质上也是一种思想文化专制,并不能简单概况为“宽厚仁慈”,排除A项;据材料“给后人许多有益的启示”

可知,材料意在强调对历史经验和教训的总结与吸取,而非仅仅对秦始皇和汉武帝进行优劣评比,排除C项;材料强调的是汉武帝和秦始皇理政的不同,而D项内容仅属于汉武帝时期的表现,不能完整概况材料信息,排除D项。34.【答案】B【解析】西汉建立时人口少是由

于经历了长期的战乱,而汉武帝时人口大幅增加,是由于汉初统治者采取了休养生息的政策,与民休息、轻徭薄赋,使得民户大量增加,故选B项;郡国并行导致势力膨胀并不是人口的大幅增加,而是地方诸侯王的实力增强,且郡国并行属于政治领域的内容,而人

口增加则是经济范畴内的表现,排除A项;铁犁牛耕的发明与推广是在春秋战国时期,与题干时间不符,排除C项;豪强地主在西汉初至汉武帝时期还没有作为一种政治势力存在,且人口增加的幅度之大绝不是隐匿户口就能增加的,排除D项。35.【答案】D【解析】据材料“制成新的‘短辕框犁’

,使之更适合在丘陵山地翻耕,从而扩大了耕地面积”可知,该地区农业的发展得益于农具的改进,故选D项;材料主旨是农具的改进,没有涉及土地经营方式的改变,排除A项;据所学,经济重心南移的完成是在宋代,与材料时间不符,排除B项;材料主旨是农具的改进,没有涉及人口的南迁,排除C项。36.

【答案】A【解析】据材料“东晋时,长江以南的太湖、鄱阳湖流域的桑树种植得到推广”可知,桑树种植从北方推广到南方,这与魏晋时期的北人南迁有关,开发了南方地区,故选A项;魏晋时期南方初步开发,北方仍是经济重心,故区域经济平衡的说法错误,排除B项;南宋时期,经济重心南移

完成,与材料时间不符,排除C项;经济结构指的是农业、手工业和商业的结构变化,材料中仅体现了桑树的种植推广,故无法说明经济结构的调整,排除D项。37.【答案】B【解析】题干内容述及了拓跋鲜卑族“葬俗”的变化:在南迁之前,“毁镜”是一种“特殊葬俗”,在南迁之后,“越靠近中原,毁镜现象越少。”再

结合所学知识可知,在孝文帝改革之后,随着民族之间的不断相互交融,鲜卑族的风俗习惯受到了汉族影响,故选B项;题干中述及的是“随着鲜卑南迁,越靠近中原,毁镜现象越少。”此处强调的是鲜卑族的风俗习惯受到汉族的影响,不涉及战争因素,排除A项;“毁镜”是北方草原地区拓跋鲜卑的一种特殊葬俗,而不是

一种奢侈之风,并且题干也没有述及政府对“毁镜”这一特殊葬俗的态度,排除C项;在鲜卑族的葬俗中,是否将铜镜打碎与审美水平无关,排除D项。38.【答案】C【解析】根据《纲要》上册第28页所学:从西晋末年起,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来了

先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源,促进了江南开发,许多山区的少数民族也逐步与汉族交融,故选C项;“消除”不合逻辑,应为“缓解”,排除A项;“确立了户口南多北少格局”在北宋时期,排除B项;“促进了北魏社会经济繁荣”不合史实,西晋存在于265—317年,而北魏存在于38

6—534年,排除D项。39.【答案】A【解析】据材料“南朝人食用用麦制成的胡饼、烧饼十分流行,不仅有众多文士作《饼赋》、《饼说》之类时文颂之,而且从皇家到百姓都以饼作为节令食品或祭祀食品”,可知北方人食用的饼在南方受到了欢迎,这是由于北人南迁将其饮食习

惯带到了南方,故选A项;铁犁牛耕技术在东汉时期就推广到了珠江流域,排除B项;西汉时丝绸之路就已经开通,排除C项;宋代稻麦复种技术逐渐普及,排除D项。40.【答案】D【解析】据“妇女之服,仍为夹领小袖(鲜卑旧服)”可知,人的传统观念仍然根深蒂固,阻碍变法,故选D项;材料中内容主要讲述北魏孝文帝

改革,少数民族学习汉族,体现了民族交融,排除A项;单一从妇女的服饰无法体现妇女社会地位的提高,排除B项;材料强调在汉化过程中受到的阻碍,无法体现民族交融频繁,排除C项。二、非选择题41.【答案】(1)贡献:构建起“同源同祖”的思想观念;(2分)时代背景:国家统一;中央集权加强;大一统思想

(任答2点给4分)(2)举措:迁都洛阳、穿汉服、讲汉话、改籍贯、改汉姓、通汉婚。(任答2点给4分)影响:适应了北方民族交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和民族繁荣;为以后北方统一南方以及隋唐的出现打下了基础。(每点2分,共6分

)(3)因素:国家政策(统治者推动),民族交流,思想观念变革。(任答2点给4分)42.【答案】(1)外部条件:诸侯争霸,礼贤下士;学术环境宽松;礼崩乐坏;周王室衰微;私学兴起。(任答3点给6分)根本原因:生产力的发展,推动社会的变革。(2分)(2)政治思想:为政以德;主

张上下有序,维护等级制度。(任答1点给2分)原因:春秋晚期社会动荡,诸侯争霸,缺乏实施的社会环境;各国重视优先发展经济,增强军事实力。(共4分)(3)主张:强调法、术、势的作用;主张以法治国,法随时变;宣扬君

权至上。(任答2点给2分)成:秦朝奉行法家思想,富国强兵,进行统一战争,结束割据局面,建立了专制主义中央集权制度,开创了统一多民族国家。(2分)败:秦朝推行严刑峻法,实施暴政,迅速灭亡。(2分)