DOC

DOC

【文档说明】安徽省合肥市第一中学2024-2025学年高三上学期11月教学质量检测试题 历史 Word版含答案.docx,共(7)页,339.898 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-58f82a9dc401d92e18ae4fa47b4c697a.html

以下为本文档部分文字说明:

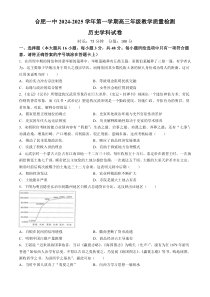

合肥一中2024-2025学年第一学期高三年级教学质量检测历史学科试卷时长:75分钟分值:100分一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题所给选项中只有一项符合题意,请将正确答案的序号填涂在答题卡上)1.在西周中期的佣伯和其妻毕姬的墓葬中,毕姬墓随葬有五鼎五簋,而佣伯墓随葬了三

鼎一簋。有学者认为,这主要缘于毕姬出身于周人之强宗毕氏,而佣伯因其少数民族土著的狄人身份成为周人的附庸。这可以用来说明当时()A.政治实力冲击宗法制度B.等级观念阻碍民族交融C.血缘与政治的结合紧密D.女性

社会地位得到提高2.《史记》《汉书》所塑造的汉武帝形象存在巨大差异。《史记·封禅书》刻画出一个迷信神仙方术、劳民伤财的昏君形象,而《汉书·武帝纪》塑造的汉武帝则是一个勤政爱民、好施仁政、开拓有为的明君、贤君形象。对此,解释合理的是()A.儒家思想正统地位的确立B.史家所处政治环境与史书官私

性质差异C.史实因年代久远无法辨别D.历史解释准确性取决于史家的学术修养3.宋朝职官考核的能力业绩内容有“四最”:生齿之最、治事之最、劝课之最、养葬之最;还有“七事”:劝课农桑、增垦田畴、户口增损、兴利除

害、较正刑狱、盗贼多寡。这些考核标准()A.推动了民本思想政治化B.顺应了商品经济发展要求C.实践了积极入世的理念D.有助于探索地方治理模式4.元武宗时一个蒙古大臣占有江南田地一千二百三十顷,每年收租五十万石。泰定帝在做晋王时,一次就捐给朝廷土地七千顷。顺帝把公主奴伦的土

地分拨给伯颜,一次就达五千顷。大都的大承天护圣寺在文宗、顺帝时前后两次被赐予的土地达三十二万余顷。这表明元朝中后期()A.租佃经济发达B.农业种植面积不断扩大C.土地兼并严重D.寺院是最大土地占有者5

.下图为明宣德至弘治年间徽州地区白银占总通货百分比。这反映出该地区()A.白银在民间的信用增强B.徽商垄断了货币流通C.明朝中国白银产量剧增D.商品经济占主导地位6.王韬说“近来谈海国掌故者,当以《瀛寰志略》、《海国图志》为噶矢(先声)”。康有为在1

879年游历香港“始知西人治学有法度,不得以古旧之夷狄视之。乃复阅《海国图志》、《瀛寰志略》等书,购地球图,渐收西学之书,为讲西学之基矣”。据此可知()A.当时中国人放弃了“夷夏之辨”B.向西方学习思想一脉相承C.维新派接受了“师夷长技”思想D.

向西方学习成为时代潮流7.下表是1925年中国部分省份的岁入、岁出总额及军费数据(单位:银元)省份名目奉天直隶山西江苏广西岁入总额1239355493421637335692167773154104141岁出总额10131248109616928021263148923937469452军费

69185386692844563604461223745673435该表可论证()①国民革命的迫切性②民族资本主义发展③南北军阀一丘之貉④北洋政府收支失衡A.①②B.①③C.②③D.①④8.下图是漫画家廖冰兄1938年创作的《发展重工业》,其意在主张()A.鼓

舞抗战必胜的信念B.提升国防实力抵抗日寇侵略C.仿效苏联实现工业化D.积极应对世界经济危机冲击9.1995年,一项针对江苏昆山浙江乐清部分农民(近60%为18—35岁的青壮年)的调查统计显示,面对重新选择职业意向这一栏目,3

5.2%的农民选择经商,31.8%的农民选择读书上大学,仅有8.5%的农民选择继续种田。农民重新选择职业的意向()A.说明科教兴国战略深入人心B.表明市场经济体制已确立C.反映时代变迁影响就业观念D.是基于农业现代化的发展10.考古学家在西亚黎巴嫩毕布鲁斯废墟

发掘中发现了很多带有古埃及国王名字的物品。黎巴嫩盛产的雪松木经常被古埃及用于建造棺木、神社和船。这反映出()A.古代文明的多元一体特性B.农耕文明具备扩张性C.区域性交流推动文明进步D.不同文明之间的联系11.1500—1

600年,传统社会经济关系确立的日常生活的确定性被打碎,欧洲社会每个人都对未来感到不确定;政府普遍感到习惯性的财源已入不敷出了;大多数人断定,比以前更大的贪婪和更多的邪恶将会在世界上肆虐。造成上述现象的原因是()A.价格革命的影响B.宗教改革的进行C.贫富差距的扩大D.技术革命

的发展12.有学者研究发现,圈地运动中“暴力圈地所占比例很小”,16世纪中叶后协议圈地越来越多,18世纪发展为“议会圈地”,而圈地运动不是践踏土地权利,而是明晰和确定土地权利。该学者认为圈地运动()A.符合社会经济发展方向B.破坏

私有财产神圣性C.是一场“羊吃人”运动D.农民自愿维护庄园制13.下表是根据邬沧萍著作《世界人口》编制的近代以来全球国际人口迁移的相关统计。据此,下列表述正确的是()时间1500~1850年1850~1945年主要移出地欧洲、非洲欧洲、亚洲主要移入地美洲美洲人口迁移数量至1850年,黑奴

约为1500万,为白人移民的4~5倍1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万①人口迁移规模大,时间长②从发达地区向欠发达地区迁移③从旧大陆向新大陆迁移④从发展中国家向发达国家迁移A.①②B.②③C.①③D.①④14.1938—1940年,苏联学校不断

改进教育内容,在校学生数持续增加,共有32.8万名高等学校毕业生和67.8万名中等专业学校毕业生。1940年底,全国共有2359个科研机构,98315名科研人员。这主要得益于()A.西方科技的引进B.教育事业的发展C.计划体制的建立D.工业化运动开展15.20世纪6

0年代后期,联邦德国政府制定对外援助计划时提出用“发展中国家生活质量”(包括“卫生水平”“国民对政治生活的参与”“居民受教育程度”等)取代原有的“经济增长”概念,作为衡量国家发展状况的标准。这一变化旨在()A.保障亚非国家的经济主权B.适应发展中国家的实际需要C.化解美苏两大阵营的矛盾D.

更好提升联邦德国国际形象16.20世纪60年代初,拉美国家与不结盟运动基本处于相对隔离的状态,80年代时拉美国家加入不结盟运动的数量不断增加,至冷战结束时大多数拉美国家已加入不结盟运动,拉美国家与不结盟运动

的关系进一步深化。这种转变根源于()A.西方阵营的分化B.国际关系的多极化C.新兴国家的发展D.国际旧秩序的瓦解二、非选择题(本大题共3题,52分。请将正确答案写在答题卡上)17.阅读材料,完成下列问题(25分)材料一中国古代各民族在长期的碰撞与交融中,逐渐形成独具特色的民族观念

。《史记》运用先秦以来的典籍资料,广泛搜集各地传说,梳理、创建了一个支系庞大而主线清晰的族谱体系。在该体系中,传说中的黄帝是夷夏各族共同的始祖。至明代,云南哈尼族传说认为先祖躲入葫芦中逃脱大洪水后生下五子,分别成为哈尼、彝、汉、傣和瑶族的祖先。南甸土司自其十六世祖开始有“呈祥”“守忠”“定国”等

汉化名字出现。云南乡试名额也由洪熙元年(1425)的10名,增至万历末期的47名。沐英镇滇十年,“练兵劝农,兴学化俗”“民知草长养老而兴其孝弟矣”。——《明代云南地区的民族融合》材料二在传统乡村社会里,统治少数民族地区的是王爷、土司、上层僧侣等,他们因占有大量土地而享有

一定的政治特权。……邓小平认为“减租、土改在少数民族地区不是完全不提……不是我们从外面给他们做决定,而是由他们自己做决定”。他主张先在民族杂居区进行土改,后在边境进行土改。最后,西南通过土地改革,政治权力深入少数民族乡村的各个角落。“全区农民协会会员已发

展到2000万余人,占人口28%,人民武装已发展到224万余人,占人口3%。更重要的是出现了大批农民积极分子。……并随着运动的深入,在贫雇农积极动员起来的基础上,一步一步地改造了农会领导成分和农会政权。”——摘编自伍小涛《邓小平与

西南少数民族地区的建政工作》材料三自20世纪60年代起,在中国西南和西北广袤的大地上,展开了一场以备战为主要目的的大规模经济建设——三线建设。三线建设主要通过两种方式:一是建,二是迁。一方面国家资金大量投入三线地区,在内地建设大型的钢铁、煤炭、水电、机械等工业基地

,并修筑成昆、川黔等重要交通干线;另一方面则是将东部地区的工厂企业,科研单位等以“一分为二”或者全迁的方式,或并入内地既有企业,或另建新厂。——徐有威等《三线建设对中国工业经济及城市化的影响》(1)根据材料一,归纳明代云南少数民族认

同汉文化的表现。(7分)(2)根据材料二并结合所学,概括新中国成立初期西南地区民族政策内容,并简析其原因。(10分)(3)根据材料三并结合所学,说明中国三线建设的特点和必要性。(8分)18.阅读材料,完成下列要求。(15分)材料一从棉花贸易的主要供给者——美国来看,棉花、小麦和烟

草出口在1820—1860年占美国全部出口的70%以上,其中多为棉花,其棉花产量大部分用于出口,在整个19世纪出口占产量比重稳定保持在60%以上。从棉花贸易的需求者——英国来看,英国的棉花消费量远超过其他国家,1890年前

甚至远超过欧洲大陆整体的棉花消费量;1820年英国进口美棉占其棉花进口的74.7%,1880年为72.36%。——摘编自孙泽生《贸易媒介与资源性商品定价》材料二年度英对美进出口贸易额占比(单位:%)美对英进出口贸易额占比(单位:%)占英

国总出口额占英国总进口额占美国总出口额占美国总进口额186016.221.349.438.3189012.123.050.223.019107.217.428.117.0——整理自黄正柏、梁军《从冲突到和解:近代英美

关系考察》材料三1898年美西战争之后,美国力量的迅速崛起使欧洲国家中产生了“美国威胁论”。19世纪末英国开始了从美洲战略撤退的进程,20世纪初期英国多次在英美外交纠纷中主动向美国让步。处于崛起过程中的美国虽然

也曾卷入战争,但更多的是回避与列强迎头相撞,特别是对当时的霸权国家英国,美国一边表现出友好的一面,一边把实现本国的利益摆在首位。正是这种应对英国的策略,使美国增强了国际影响,并乘第一次世界大战之机走向全球舞台的中心,成为世界大国。——摘编自李维永《19世纪后期至20世纪初美国崛起过程

中对英政策分析》(1)根据材料一、二并结合所学,归纳英美贸易关系的变化并分析导致这种变化的原因。(9分)(2)根据材料三并结合所学,说明20世纪初美国对英政策产生的影响。(6分)19.阅读材料,完成下列要求。(12分)材料一民族文化与历史之生命与精神,

皆由其民族所处特殊之环境、所遭特殊之问题、所用特殊之努力、所得特殊之成绩,而成一种特殊之机构。一民族所自有之政治制度,亦包融于其民族之全部文化机构中而自有其历史性。所谓“历史性”者,正谓其依事实上问题之继续而演进。

问题则依地域、人事种种实际情况而各异。——摘编自钱穆《国史大纲》结合中国古代史或近代史知识,对上述材料中的某一视角或整体予以论述。(要求:自拟论题,史论结合,论述完整,条理清晰。)高三教学质量检测历史学科答案12345678910111213141516C

BDCABBBCDAACDDC17(1)社会:少数民族与汉族是同一祖先,同源共祖;政治:认同科举制度或政治制度;经济:认同生产方式或注重农业生产;思想习俗:认同儒家思想和伦理道德。(7分)(2)内容:逐步推行土地改革,满足少数民族民众的土地要求;进行

了民主改革,赋予少数民族民众民主权利。(4分)原因:新民主主义革命的胜利;巩固新生政权的需要;恢复国民经济的要求;民族区域自治制度的实施(或维护民族团结的需要)。(6分,任答3点即可)(3)特点:国家主导;集中于中西部地区;规模大、范围广;建、拆结合;以重工业(国防工业)为主。(3分,任答3点)

必要性:20世纪60年代中国与美苏关系恶化,面临着复杂的国际形势,三线建设是国防安全的需要;当时我国的工业企业主要分布于东部地区,中西部地区工业发展薄弱,三线建设也是出于改善国内经济布局的需要;三线建设还可通过区域联动,提高资源利用效率,有

利于推进中西部落后地区的经济社会发展。(5分)18(1)变化:由互补到竞争。(3分)原因:南北战争实现了美国国内市场的统一,为其发展和迅速崛起奠定了基础;随着第二次工业革命的开展,美国迅速成长为工业强国;英国在19世纪后期发展相对缓慢,两国在国际市场上展开了激烈竞争。(6分)(2)影响:削弱了英国

的世界霸权;增强了美国的国际影响力;影响了一战前后的国际秩序。(6分)19示例一论题:儒家文化的发展具有历史的延续性。(2分)论述:儒家思想的核心是“仁”与“礼”,崇尚的是伦理道德。儒家思想由孔子创立,汉武帝时“尊崇儒术”,自此儒家思想成为中国封建

社会的正统思想,为维护中央集权政治服务。虽然经过魏晋南北朝及隋唐时期佛、道的冲击,但儒学正统地位并未丧失。到北宋时期,儒者以儒学为基础,吸收佛、道的有益成分,形成了理学,理学推崇封建伦理道德,维护封建统治秩序。

儒学作为统治者维护统治的思想工具,也为明清统治者所利用。(8分)由此可见,儒家思想随着封建政治的发展变化而不断发展,即随“所处特殊之环境”的需要而变,这一演变历程正反映了儒家文化的发展具有历史的延续性。(2分)示例二

论题:中国古代政治制度的发展具有历史的延续性。(2分)论述:中国古代历史上,为辅佐皇帝处理政务而实行的宰相制度,始建于秦始皇。汉承秦制,实行以丞相为核心的中央官制,但后来由于相权的膨胀威胁到了皇权,西汉武帝时

建立中朝为决策机构,以削弱相权、加强皇权;唐代在魏晋南北朝、隋朝的基础上完善三省制,进一步削弱了相权,加强了皇权;明朝时废除宰相,代之以皇帝的秘书机构——内阁,清朝设立军机处,君主专制逐渐达到顶峰。(8分“论述”也可从中国古代地方行政制度演变、选官制度演变等史实来说明)综上,从宰相制度

的废立、中国古代君主专制的不断强化,可以看出中国古代政治制度的发展具有历史的延续性,即“依事实上问题之继续而演进”。(2分。)示例三论题:中国近代革命道路要结合国情才能成功。(2分)论述:辛亥革命推翻了清政府,结束了君主专制制度。但其颁布的《中华民国临时约法》中规定实行三权分立的政治原则

,这种仿效西方共和体制的道路与当时的中国国情是不相符的,因为当时中国封建势力仍然强大,而袁世凯建立的北洋军阀统治也不可能使中国走上资本主义共和之路。国民革命失败后,中国共产党仿效苏俄革命发动的南昌起义等城市武装起义也相继失败,最终中共走向了敌人统治力量薄弱的农村,以农村包

围城市、武装夺取政权的武装割据道路,最后取得了新民主主义革命的胜利。(8分)因此,中国近代革命的成功只有依据自身国情才能实现,即“依地域、人事种种实际情况而各异”。(2分)(“示例”仅作参考,不作为评卷唯一标准答案)