PDF

PDF

【文档说明】甘肃省兰州市第一中学2023-2024学年高一上学期期末考试 语文 PDF版含解析.pdf,共(15)页,2.531 MB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-f5ce63c7300d83b3476ea1bdf4dee15a.html

以下为本文档部分文字说明:

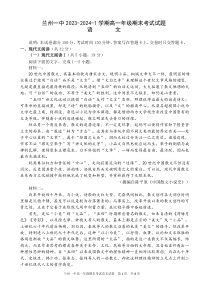

兰州一中高一年级期末考试语文试卷第1页共8页兰州一中2023-2024-1学期高一年级期末考试试题语文说明:本试卷满分150分,考试时间150分钟。答案写在答题卡上,交卷时只交答题卡。一、现代文阅读(共32分)(一)现代文阅读I(共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5小题。

材料一:20世纪中国散文,其基本面貌与唐宋古文、晚明小品、桐城文章大不一样,最明显的特征莫过于使用“白话”而不是“文言”。借“文白之争”来理解这个世纪文章风格的嬗变,无疑是最直接也最简便的路径。从晚清

到“五四”的白话文运动,大大拓展了散文驰骋的天地。可“白话”的成功,不等于“美文”的胜利,这中间虽不无联系,却仍关山重重。“五四”新文化运动以提倡“白话”反对“文言”发难,照理说得益最大的该是诗文;可革命的直接效果,却是“诗”的脱胎换骨,以及“文”的撤离中心。从梁启超提倡小说为文学之最

上乘,到胡适、鲁迅以小说为学术课题,都是借助西方文学观念来改变中国原有的文类等级。伴随着小说的迅速崛起,散文明显失去昔日的辉煌。但从另一个角度来看,散文的退居边缘,不一定是坏事,起码可以使得作家卸下替圣贤立言的面具,由“载道”转为“言志”。这其实与传统中国不同文类功能的界定有关——处于中心位置的

“文章”,属于“经国之大业”,因而无权过分关注一己之悲欢。退居边缘,作家不必“搭足空架子”写“讲义体的文字”,小品文自然也就应运而生。架子的倒塌与戒律的瓦解,使得原本正襟危坐、目不斜视的“文章”,一转而变得最自由、

最活跃,因而也最为充满生机。脱离象征权力和责任的“中心”,走向寂寞淡泊的“边缘”,20世纪中国散文不但没有消沉,反更因其重个性、讲韵味、洒脱自然而突破明清之文的窠臼。可以说,现代中国散文在东西方文化碰撞中较好地完成了蜕变和转型,并重新获得了无

限生机。(摘编自陈平原《中国散文小说史》)材料二:改革开放四十年来,与小说、诗歌的大红大紫、亢奋热闹相比,散文创作在大部分时间里都是沉稳平静,甚至可以说是较为冷落萧条的。而事实上,改革开放以来的散文创作的可贵之处,

正在于它善于在默默无闻中积蓄力量,在沉稳平静中奋起前进。首先,是从“小美”到“大品”。“五四”时期那些著名的散文,如朱自清的《荷塘月色》《背影》,以及徐志摩、钟敬文等人的散文,基本上都是正宗的“美文”或“小品”。上世纪六十年代前后杨朔、刘白羽

、秦牧等人的散文沿袭的也是“美文”的路子。但改革开放,特别进入上世纪九十年代之后,这种“以小为美”,以抒情、叙事、议论和文采取胜的格局逐渐被“大品”的散文取替。这里所谓的“大品”,指的是这一类散文不仅篇

幅长,结构大,而且作者思考的都是各种关于生命、文化、民族等方面的大命题,且自始至终透出一种理性思辨的精神。自“五四”以来我国散文中的理性精神一直相对比较薄弱,而在九十年代,史铁生、韩少功、张承志、张炜等人的一些散文,却把这种理性精神的立足点上升到二十世纪现代人文的哲学高度。{#

{QQABDYYEgggAQhBAABgCAQHICgEQkBGCAAoGQAAIsAIAgANABCA=}#}兰州一中高一年级期末考试语文试卷第2页共8页其次,是艺术思维的多元化和文体的解放。一方面是叙述方式的变化。在传统的散文中,一般采用第一人称的“我

”展开叙述,而且这个建立在“真实”基础上的“我”具有不容动摇的牢固地位。而现在不少散文中的“我”竟消失了;或者在一篇散文中,在“我”之外又有其他叙述视角,如史铁生的《我与地坛》、祝勇的《永和九年的那场醉》等作品,就有这样的叙述特点。另一方面则是散文结构的开放性。九十年代以

来的散文已经彻底告别了传统的“三段式”结构套路,而呈现出形态各异的结构状态,如周晓枫的《黑童话》、赵玖的《从这里到永恒》等散文,采用的都是以“情绪”“意象”为线索的结构方式。总而言之,改革开放特别是九十年代之后,散文正在发生着重大的变化,而散文的这种变化,是时代

生活的变化使然,也是散文家们不断更新散文观念的结果。(摘编自陈剑晖《四十年散文:走向阔大和遥远》)材料三:改革开放后,台港澳文学在大陆的传播与接受逐渐形成一股热潮,并取得了丰硕的成果。其中台湾当代散文既是对中国传统散

文的继承,又是对“五四”新文化现代散文的延伸。它在中国当代散文领域的创新和发展中占有重要的地位。文化乡愁是台湾文学的一大母题。老一代作家如梁实秋、琦君、王鼎钧、余光中等人,缅怀故乡故土,营造精神家园,对台湾乡

土散文产生了直接的影响。而飘萍游牧的都市生活和异乡羁旅,催生了一批作家敏感心灵的寻根意识。文化乡愁作为台湾散文民族情感的核心内容,几经变迁和发展。它也折射出台湾作家从怀乡思亲到终于重回故土,乡情得以慰藉的心灵历程。此外,从自我感悟出发,通过对人生和自然的观察思索,表达深刻、隽永的情

思,这种饱含诗情和哲理的散文,是台湾当代散文创作的主体。不少散文名家的作品多是充满了对现实人生的悉心体察和卓越见地。而这方面比较有特色的是林清玄。他在艺术追求上熔铸了更为丰厚的东方美学,正由于他这种独特的审美观念,使灵与肉、历史与现实、瞬间与永恒,在其作品中得到清晰、有机的辩证统

一。杂文也是台湾当代散文中很活跃的类型。这种集议论、说理、思辨为一体的随笔、小品散文,非常令人瞩目。作家们承续并进一步发挥了鲁迅杂文的特色,针砭社会弊端,揭示人生百态,平和中带有辛辣,令人思味。海峡两岸的文学是中华民族文学的有机组成部分,为了发扬光大包括散文在内的民族文化传统,两岸

文学的交流与传播都具有深远的意义。(摘编自许剑铭《台湾当代散文透视》)1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是()(3分)A.使用“白话”而不是“文言”是“五四”时期散文与唐宋古文、晚明小品、桐城文章的根本区别。B.“大品”散文不讲究抒情、叙事、议论和文采,重在表现

作者对生命、民族等大命题的理性思辨。C.台湾当代散文上承中国传统散文,下启“五四”新文化现代散文,在散文发展史上占有重要地位。D.台湾当代散文大多通过对人生和自然的观察思索,抒写对现实人生的感悟见解,饱含诗情和哲理。2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是()(3分){#{QQAB

DYYEgggAQhBAABgCAQHICgEQkBGCAAoGQAAIsAIAgANABCA=}#}兰州一中高一年级期末考试语文试卷第3页共8页A.如果散文没有脱离中心,退居寂寞边缘,便不会突破明清之文的窠臼,重新获得无限生机。B.改革

开放以来,相对于小说和诗歌的热闹,散文发展则偏于沉稳平静,时代变化和散文家的观念影响着散文的变化。C.我们并不能说九十年代之后“大品”散文的艺术成就超过“五四”时期的“美文”和“小品”。D.台湾当代散文是中华民族文学的一

部分,从根本上讲,它与大陆散文有着一脉相承的文化传统。3.根据材料内容,推断下面散文作品属于“大品”散文的是()(3分)A.冰心《荷叶·母亲》描述作者被雨打红莲、荷叶护莲的生动场景所感动,从而联想到母亲的呵护与关爱,借物喻人,篇幅短小,情感细腻。B.周作人《乌篷船》详尽介绍了

故乡绍兴特有的水上交通工具——乌篷船,他用平和淡雅的格调,紧扣乌篷船的典型特征加以描画,表达了闲适恬淡的心情。C.余秋雨《黄州突围》极力刻画了苏东坡这一中国文化史上最有吸引力的人格典范,借以表现中国古代优秀知识分子的普遍遭遇,以及苏轼文化人格的形成。D.郁达夫《故都的秋》描写故都北平的秋天,抓

住富有特点的景物,细腻刻画了故都的秋“清、静、悲凉”的特点,文中充满了对这座城市的留恋和热爱。4.材料二在论证上有哪些特点?请简要说明。(4分)5.根据上述三个材料,请简述“五四”新文化运动对中国现当代散文发展的影响。(6分)(二)现代文阅读Ⅱ(

共3小题,13分)阅读下面的文字,完成下面6~8题。文本一:小时读《板桥家书》,“天寒冰冻时暮,穷亲戚朋友到门,先泡一大碗炒米送手中,佐以酱姜一小碟,最是暖老温贫之具”,觉得很亲切。郑板桥是兴化人,我的家乡是高邮,风气相似。这样的感情,是外地人不易领会的。炒米是各地都有的,但是很多地方都做成了炒

米糖,这是很便宜的食品。孩子买了,咯咯地嚼着。四川有“炒米糖开水”,车站码头都有得卖,那是泡着吃的。但四川的炒米糖似也是专业的作坊做的,不像我们那里。我们那里也有炒米糖,像别处一样,切成长方形的一块一块。也有搓成圆球的,叫做“欢喜团”。那也是作坊里做的。但通常所说的炒米

,是不加糖黏结的,是“散装”的;而且不是作坊里做出来,是自己家里炒的。说是自己家里炒,其实是请了人来炒的。炒炒米也要点手艺,并不是人人都会的。入了冬,大概是过了冬至吧,有人背了一面大筛子,手执长柄的铁铲

,大街小巷地走,这就是炒炒米的。有时带一个助手,多半是个半大孩子,是帮他烧火的。请到家里来,管一顿饭,给几个钱,炒一天。或二斗,或半石。像我们家人口多,一次得炒一石糯米。炒炒米都是把一年所需一次炒齐,没有

零零碎碎炒的。过了这个季节,再找炒炒米的也找不着。一炒炒米,就让人觉得,快要过年了。装炒米的坛子是固定的,这个坛子就叫“炒米坛子”,不作别的用途。舀炒米的东西也是固定的,一般人家大都是用一个香烟罐头。我的祖母用的是一个“柚子壳”。柚子

——我们那里柚子不多见,从顶上开一个洞,把里面的瓤掏出来,再塞上米糠,风干,就成了一个硬壳的钵状的东西。她用这个柚子壳用了一辈子。{#{QQABDYYEgggAQhBAABgCAQHICgEQkBGCAAoGQAAIsAIAgANABCA=}#}兰

州一中高一年级期末考试语文试卷第4页共8页我父亲有一个很怪的朋友,叫张仲陶。他很有学问,曾教我读过《项羽本纪》。他薄有田产,不治生业,整天在家研究易经,算卦。他算卦用蓍草。全城只有他一个人用蓍草算卦。据说他有几卦算得极灵。有一家丢了一只金戒指,怀

疑是女佣人偷了。这女佣人蒙了冤枉,来求张先生算一卦。张先生算了,说戒指没有丢,在你们家炒米坛盖子上。一找,果然。我小时就不大相信,算卦怎么能算得这样准,怎么能算得出在炒米坛盖子上呢?不过他的这一卦说明了一件事,即我们那里炒米坛子是几乎家家都有的。炒米这东西实在说不

上有什么好吃。家常预备,不过取其方便。用开水一泡,马上就可以吃。在没有什么东西好吃的时候,泡一碗,可代早晚茶。来了平常的客人,泡一碗,也算是点心。郑板桥说“穷亲戚朋友到门,先泡一大碗炒米送手中”,也是说其省

事,比下一碗挂面还要简单。炒米是吃不饱人的。一大碗,其实没有多少东西。我们那里吃泡炒米,一般是抓上一把白糖,如板桥所说“佐以酱姜一小碟”,也有,少。我现在岁数大了,如有人请我吃泡炒米,我倒宁愿来一小碟酱生姜,最好滴几滴香油,那倒是还有点意思的。另外还有一种吃法,用猪油煎两个嫩荷包蛋——我们那里叫

做“蛋瘪子”,抓一把炒米和在一起吃。这种食品是只有“惯宝宝”才能吃得到的。谁家要是老给孩子吃这种东西,街坊就会有议论的。炒米实在是很方便。其实,我们那里还有一种可以急就的食品,叫做“焦屑”。糊锅巴磨成碎末,就是焦屑。我们那

里,餐餐吃米饭,顿顿有锅巴。把饭铲出来,锅巴用小火烘焦,起出来,卷成一卷,存着。锅巴是不会坏的,不发馊,不长霉。攒够一定的数量,就用一具小石磨磨碎,放起来。焦屑也像炒米一样。用开水冲冲,就能吃了。焦屑调匀后成糊状,

有点像北方的炒面,但比炒面爽口。我们那里的人家预备炒米和焦屑,除了方便,原来还有一层意思,是应急。在不能正常煮饭时,可以用来充饥。有一年,记不得是哪一年,总之是我还小,还在上小学,党军(国民革命军)和联军(孙传芳的军队)在我们县境内开了仗,很多人都躲进了红十字会。不

知道出于一种什么信念,大家都以为红十字会是哪一方的军队都不能打进去的,进了红十字会就安全了。红十字会设在炼阳观,这是一个道士观。我们一家带了一点行李进了炼阳观。祖母指挥着,把一坛炒米和一坛焦屑带了去。我对这种打破常规的生活极

感兴趣。晚上,爬到吕祖楼上去,看双方军队枪炮的火光在东北面不知什么地方一阵一阵地亮着,觉得有点紧张,也觉得好玩。很多人家住在一起,不能煮饭,这一晚上,我们是冲炒米、泡焦屑度过的。没有床铺,我把几个道士诵经用的蒲团拼起来,在上面睡了一夜。这实在是我小

时候度过的一个浪漫主义的夜晚。第二天,没事了,大家就都回家了。炒米和焦屑和我家乡的贫穷和长期的动乱是有关系的。(汪曾祺《炒米和焦屑》)文本二:汪曾祺散文真正的魅力在于“不装”,在于真实,在于有趣。在读者

眼中,汪曾祺是个“可爱的妙人”,沈从文先生称其认真而有深度,有思想又有文才,最可爱还是态度,宠辱不惊。他以个人化的细小琐屑的题材,使日常生活审美化,纠偏了那种空洞的宏大叙事:以平淡、含蓄、节制的叙述,让人重温曾经消逝的古典主义的名士散文的魅力。汪曾祺的文字,平淡质朴,娓娓道来,如话家

常,让读者从中找到面对生活的雅趣,在嘈杂而迷茫的时代,{#{QQABDYYEgggAQhBAABgCAQHICgEQkBGCAAoGQAAIsAIAgANABCA=}#}兰州一中高一年级期末考试语文试卷第5页共8页给人一份特别的安静与平和。(选自《人民日报》海外版,略有改动)6.下列对文本艺术特色

的分析鉴赏,不正确的一项是()(3分)A.文章先写四川“炒米糖开水”,再写家乡高邮的炒米,在对比中凸显食物特点,引发读者的阅读兴趣。B.文中写到父亲的朋友算卦之事,主要体现了父亲的朋友算得准,也丰富了文章内容,增加了文章的趣味性。C.文章结尾部分写炒米和焦屑的应

急之用。将其放在幼年躲避战乱的背景下抒写,增强了文章的年代感。D.文章语言平淡质朴,不事雕琢,多用民间鲜活的口语,少用修辞;多是聊天谈话的语气,如叙家常。7.分析文本一为什么从《板桥家书》中有关炒米的叙述写起?(4分)8.文

本二指出,汪曾祺的散文“以个人化的细小琐屑的题材”“让读者从中找到面对生活的雅趣”,谈谈文本一是如何体现他的生活热情与意趣的。(6分)二、古诗文阅读(共39分)(一)文言文阅读(共5小题,20分)阅读下面文言文,完成9~13题。褒禅山亦谓之

华山。唐浮图..慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳.名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文漫.灭,独其为文犹可识,曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。其下平旷,有泉侧

出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。盖余所至,比好游者尚不能十一,然视

其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其.随之而不得极夫游之乐也。于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,

则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者可以无悔矣其孰能讥之

乎此余之所得也。余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深思而慎取之也。四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。至和元年七月某日,临川王某记。(王安石《游褒禅山记》)9.文中画波浪线的部分有三处需要

断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分){#{QQABDYYEgggAQhBAABgCAQHICgEQkBGCAAoGQAAIsAIAgANABCA=}#}兰州一中高一年

级期末考试语文试卷第6页共8页尽吾A志B也C而D不能E至F者G可以H无悔矣I其J孰能K讥之L乎M此N余O之P所得也10.下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.浮图,梵语音译词,意为佛、佛塔等,文中指佛教徒,即和尚。B.阳

,古代指山的南面、水的北面。很多地名与此有关,如“衡阳”。C.漫,意为“模糊”;与“其远古刻尽漫失”的“漫”意思相同。D.其,意为“那、那些”;与“其声呜呜然”的“其”意思相同。11.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是()(3分)A.开篇介绍褒禅山名字的由来

、华山洞的位置,以及路边石碑碑文,为下文记游做了铺垫。B.王安石等人深入后洞,比好游者少走了十分之一就出了洞,他为未能尽享游玩之乐后悔。C.王安石感慨古人思考深入广泛,常有收获;还感叹有些古籍不能保存而使后代以讹传讹。D.本文与《登泰山记》同属于山水游记,但各有侧重,王安石重在说

理,姚鼐则重在写景。12.用现代汉语翻译下列句子。(8分)(1)此所以学者不可以不深思而慎取之也。(4分)(2)酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?(4分)13.从王安石游洞的经历来看,做一件事情要达到目的,需要哪些条件?

请简要说明。(3分)(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首诗,完成14~15题。拟古(其七)陶渊明日暮天无云,春风扇微和。佳人美清夜,达曙酣且歌。歌竟长叹息,持此感人多。皎皎云间月,灼灼叶中华。岂无一时好,不久当如何?14.下列对这首的理解与赏析,不正确的一项是()(3分)A.

一、二句写春天日暮时分的景象:天空万里无云,明净澄澈;春风轻柔吹拂,送来微微暖意。“扇”字运用通感修辞,写出春风的妙趣。B.三、四句写出了一位富于青春活力的女子对春景的陶醉。自然激发了她的生活热情,激发了她对美好人生的热爱、对未来的憧憬。C.

五、六句的感情走向发生变化。春夜的美好引发了“佳人”的感怀,这就是“持此感人多”的种种复杂意绪,“此”指的是良辰美景。D.七、八两句中,“月”前用“皎皎”修饰,又以云来烘托;“华”用“灼灼”形容,又衬以绿叶。花月交辉,给人以无限美感。15.古诗文中常

有借“美人”抒怀之笔,请比较这首诗所表达情感与《赤壁赋》中“望美人兮天一方”一句是否相同,并简要分析。(6分)(三)名篇名句默写(本题共1小题,10分)16.补写出下列句子中的空缺部分。(10分)(1)在苏轼的《赤壁赋》中,“,”两句概括了曹{#{QQABDYYEgggAQhBAAB

gCAQHICgEQkBGCAAoGQAAIsAIAgANABCA=}#}兰州一中高一年级期末考试语文试卷第7页共8页操的军队在攻破荆州后顺流而下时的军容之盛。(2)在苏轼的《赤壁赋》中,客运用比喻的修辞

手法,感伤人的生命短暂和个体的渺小的句子是:“,。”(3)酒是古代文人借以抒情达意的重要媒介,在古诗文中常为意象。苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中以“”表达洒酒凭吊之意;在《赤壁赋》中,以“”描述客与苏子互相劝酒,随即发出人

生短暂的感慨。(4)在姚鼐的《登泰山记》中,“,”用独特的喻体描写了作者在日观峰看到日出前山峰耸立,云雾缭绕的景象。(5)在姚鼐的《登泰山记》中,“”一句通过对比,写出了泰山积雪之厚,照应了前文待日出

时所见的“”,再次凸显了天气的寒冷。三、语言文字运用(共19分)17.下列各组加点词语,词类活用相同的一项是()(3分)A.顺流而东.也其阴,济水东.流B.不知东方之既白.崖限.当道者C.舞.幽壑之潜蛟侣.鱼虾而友麋鹿D.

歌.窈窕之章明烛.天南18.下列文言句式分类正确的一项是()(3分)①月出于东山之上②凌万顷之茫然③客有吹洞箫者④何为其然也⑤崖限当道者⑥此东海也⑦相与枕藉乎舟中⑧此非孟德之困于周郎者乎⑨而又何羡乎A.①⑦⑧/②③⑤/④⑨/⑥B.①⑧/②③/⑤⑥/⑦/④⑨C.①⑦/②③⑤/④⑨/⑥/⑧D.①

⑦/②④/③⑤⑥/⑧⑨19.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是()(3分)A.干支纪年与年号纪年是纪年法中常见的两种方法,前者如“壬戌之秋”,后者如“乾隆三十九年十二月”。干支也可用于纪日,如“是月丁未”。B.月相纪日

法是用表示月相的特称来纪日。农历每月第一天为晦,初三为朏,十五日为望,十六为既望,最后一天为朔。农历一个月可以称为晦朔。C.五鼓,又称五更,中国古代民间把夜晚分为五个时段,用鼓打更报时。其中四更称之为鸡鸣,对应现

代时间的凌晨一点到三点。D.五岳,中华传统文化中五大名山的总称,分别为东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山、中岳嵩山,泰山为五岳之首。20.下列各项有关《红楼梦》的表述,正确的一项是()(3分)A.“金陵十二钗”正册判词“堪怜咏絮才”借用典故赞

美林黛玉才思敏捷,“玉带林中挂”用谐音与倒置的手法暗示林黛玉的命运结局。B.宝玉赞宝钗为“一字之师”,曹雪芹也擅长在回目中用一个字评人物,精警有力,给人留下深刻印象,如:慧平儿,憨湘云,俏紫鹃,酸凤姐。C.为了突出主要人物的独特性格,作者采用了“

影子描写术”,即写主要人物在另一个品位层次的影子,例如晴雯和袭人就分别是薛宝钗、林黛玉的影子。{#{QQABDYYEgggAQhBAABgCAQHICgEQkBGCAAoGQAAIsAIAgANABCA=}#}兰州一中高一年级期末考试语文试卷第8页共8页D.小说

以贾、王、甄、薛四大家族的兴衰为背景,以宝玉、黛玉、宝钗的爱情婚姻悲剧作为故事主线,展现了世间的人性美和悲剧美。阅读下面的文字,完成21~22题。“中国”一词最早见于西周早期青铜器“何尊”腹底铭文。尊是商周时代的一种大中型盛酒器,何尊是西周早期一个名叫何的宗室

贵族所做的祭器。何尊的铭文记载了文王受命、武王灭商、成王完成武王①营建成周洛邑的重大历史事件,记录了天子对于宗小子何的②,引用了周武王克商后在嵩山举行祭祀时发表的③,即“宅兹中国,自之乂民”,这是周王

朝开国之君接受天命、革故鼎新的④,也勾勒了周天子定鼎洛邑、治理天下的宏伟蓝图。学界普遍认为,何尊最大的价值是铭文中“中国..”两字首次以词组的形式出现。在何尊中,“国”的写法是“或”。《说文解字》释“或”为“

邦”也,从口从戈,以守一;一,地也。之后“或”又分化出表示国家的“阈(国)”与表示疆域的“域”。尽管铭文中的“中国”与现在的“中国”不是同一概念,更有“国之中央”“天下四方中心”的意思,但两者之间仍具有重要的历史、文化关联。21.下列词语都表示言说,将其依次

填入文中横线上,最恰当的一项是()(3分)A.遗训训诰宣言祷辞B.训诰遗训祷辞宣言C.遗训训诰祷辞宣言D.训诰遗训宣言祷辞22.“中国”在词义演变过程中属于词义转移现象,请根据材料简要说明“中国”一词的词义演变。(4分)四、写作(共60分)23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60

分)南山三月,香花绕径,春意拂满,诗意盎然。古人云“春听鸟声,夏听蝉声,秋听虫声,冬听雪声;白昼听棋声,月下听箫声,山中听松声,涧边听瀑布,觉耳中别有不同”。你看,你听,四季有胜景,生活有跫音。请选择一次与某种景象邂逅的经历写一篇文章,表达你的观察、体

验、感悟与思考。要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;适当展开景物描写,运用多种表达方式,构筑语言典雅之美。不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息,不少于800字。{#{QQABDYYEgggAQhBAABgCAQHICgEQkBGCAAoGQAAIsAIAgANABCA=}

#}选择题(用2B铅笔填涂)1[A][B][C][D]6[A][B][C][D]14[A][B][C][D]19[A][B][C][D]2[A][B][C][D]10[A][B][C][D]17[A][B][C][D]20[A][B][C][D]3[A][B][C][D]11[A][B]

[C][D]18[A][B][C][D]21[A][B][C][D]兰州一中2023-2024-1学期高一年级期末考试语文答题卡班级姓名非选择题(用0.5毫米的黑色墨水签字笔书写)请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区

域的答案无效!4.(4分)5.(6分)7.(4分)8.(6分)请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!12.(1)(4分)(2)(4分)13.(3分)16.(10分)(1)(2)(3)(

4)(5)15.(6分)9.(3分)[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P]22.(4分)兰州一中2023-2024-1学期高一年级期末语文考试答案1

.D(3分)【解析】A项“根本区别”错误,材料一中说的是“最明显的特征”,不是“根本区别”,曲解文意。B项“不讲究抒情、叙事、议论和文采”错误,材料二可知,“大品”的散文取代了“以抒情、叙事、议论和文采取胜的格局”,不代表“不讲究抒情、叙事、议论和文采”。C项“下启‘五

四’新文化现代散文”错误,材料三说的是“对‘五四’新文化现代散文的延伸”。2.A(3分)【解析】“如果……便不会”过于绝对,由材料一的二三四段可知,“散文突破明清之文的窠臼……重新获得无限生机”与散文“脱离中心,退居寂寞边缘”并没有必然的联系。3.C(3分)【解析】冰心

、周作人、郁达夫都为五四时期的散文作家,余秋雨是当代散文家。根据文字说明,《荷叶·母亲》《乌篷船》《故都的秋》均为以抒情见长的“美文”或“小品文”;《黄州突围》则从“文化”这一大命题展开理性思考。4.(4分)①采用总分总论证结构,先以

文学现象对比开篇,总提观点,然后从两方面阐述散文发展变化的特点,最后总结散文发生变化的原因;②论证条分缕析,善用举例论证、对比论证等论证方法。(每点2分,共4分)5.(6分)①五四新文化运动将散文创作形式由文言转为

白话,拓展了散文创作空间。②散文逐渐撤离文坛中心地位,由“载道”向“言志”转型,重获生机,更加自由活跃、洒脱自然。③“五四”时期的美文和小品文影响海峡两岸现当代散文家的创作,两岸当代散文在“五四”新文化现代散文的基础上延伸发展。(每点2分,共6分)6.B(3分)【解析】“主要体现了父亲的朋

友算得准”错,主要体现“我们那里炒米坛子是几乎家家都有”。7.(4分)①内容上:《板桥家书》中有关炒米的叙述说明了炒米是百姓普遍的吃食,也使吃炒米这一行为具备人间温情和文化雅趣。②结构上:以《板桥家书》中的风俗引出下文自己家乡吃炒米的风气,激发读者的阅读兴趣

。(每点2分,共4分)8.(6分)①作者写炒米和焦屑,把寻常百姓平凡之食写得富有情味,字里行间流露出他对生活的热爱。②回忆幼年贫穷动荡的生活,作者把躲避战乱的夜晚看作是“浪漫主义的夜晚”,体现了他淡定从容的人生态度。③作者在文中提及《板桥家书》、炒米手艺人

、张仲陶轶事等内容,使文章具有传统文化气息。④写自家舀炒米的柚子壳这一独特工具,回忆祖母,充满温情。(每点2分,共6分,答出三点可得满分,其他答案言之成理也可酌情给分)9.GIM(3分)【解析】尽吾志也而不

能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也。句意:尽了自己的主观努力而未能达到,便可以无所悔恨,这难道谁还能讥笑吗?这就是我这次游山的收获。10.D(3分)【解析】“而余亦悔其随之”的其第一人称代

词,意为“我,自己”;“其声呜呜然”的“其”为指示代词,意为“那、那些”,意思不同。11.B(3分)【解析】“比好游者少走了十分之一就出了洞”错误,由原文“盖余所至,比好游者尚不能十一”可知,是走的路程不到好游者的十分之一。12.(8分)(1)这就是求学

的人不可以不深入思考而谨慎取用的缘故。(4分)【解析】所以:……的原因/缘故。学者:求学的人。判断句。(三点各1分,句意1分)(2)面对大江斟酒,横执长矛吟诗,本来就是一世的英雄,但如今在哪里呢?(4分)【解析】酾:斟酒。固:本来。“而今安在哉”,宾语前置句。(三点各1分,句意1分)13.①“志”

:要有坚定的志向,不随波逐流;②“力”:要有充沛的精力;③“物”:要善于借助外物。(3分)14.A(3分)【解析】A项“‘扇’字运用通感修辞,写出春风的妙趣”错误。扇:用作动词,吹动。扇微和:春风吹拂,天气微暖。没用通

感。15.(6分)陶诗、苏文所表达的情感不同。(2分)①陶诗中的美人在春夜欢歌后乐极悲来,惶恐芳华易逝。诗人借助“美人”之口,表达对好景不长、青春易逝的感慨与悲哀。(2分)②苏轼放歌时心绪悠远,所思慕的“美人”实际上是圣明的君主、美好的理想、一切美好事物的化身

,沿袭“香草美人”的文学传统,抒发自己思“美人”而不得见的失意和怅惘。(2分)16.(10分)(1)舳舻千里,旌旗蔽空(2)寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟(3)一尊还酹江月举匏樽以相属(4)稍见云中白若樗蒱数十立者,山也(5)而雪与人膝齐大风扬积雪击面17.D(3分)【解析】D选项均为名词活用

作动词,“歌”为唱歌,“烛”为照耀。A选项“顺流而东也”中“东”为方位名词作动词,向东进军;“济水东流”中“东”为方位名词作状语,向东。B选项“白”为形容词作动词,泛白,变白;“限”为名词作状语,像门槛一样。C选项“舞”为动词的使动用法,使……起舞;

“侣”为名词的意动用法,以……为侣。18.C(3分)【解析】①⑦状语后置句,②③⑤定语后置句,④⑨宾语前置句,⑥判断句,⑧被动句。19.B(3分)【解析】农历每月第一天为朔,最后一天为晦。20.A(3分)【解析】B项“慧平儿”“俏紫鹃”错,应为“俏平儿”“慧紫鹃”;C项“晴雯和袭人就分

别是薛宝钗、林黛玉的影子”错,应为“晴雯和袭人就分别是林黛玉、薛宝钗的影子”D项“小说以贾、王、甄、薛四大家族的兴衰为背景”错,应为“小说以贾、王、史、薛四大家族的兴衰为背景”。21.C(3分)【解析】训诰:泛指训导告诫之类的文辞。宣言:一般指国家

、政府、政党、团体或其领导人为说明其政治纲领或对重大问题表明其基本立场和态度而发表的文告。祷辞:祝祷祭祀时的文辞。遗训:前代、先王留下的规则、习惯。22.(4分)①起初,“中国”是地理概念,即中央之域或中央之邦。

②现在的“中国”是政治共同体概念,是国家。(每点2分,共4分)23.(60分)【解析】本题考查学生写作写景散文的能力。审题:这是一道引语类材料作文题。材料以充满诗意的语言,向我们展示了自然风光与世俗生

活中的诗意生活。在材料中,“香花”是我们看到的诗意,古人所云“鸟声”“蝉声”“虫声”“雪声”“松声”“瀑布(声)”是我们可以听到的自然之诗意,而“棋声”“箫声”则是我们可以听到的人之诗意。材料所言只是一些例举,其实,生活中的风景、生活中的诗意,远不止这些。所以,试题要求“选择一次与某种景象邂逅的

经历写一篇文章”,写作时可以由材料生发开去,既可以突破上述材料所举,也可以突破看、听之限制,选择其他感官所“邂逅”之景象,写作时注意任务中“适当展开景物描写,运用多种表达方式”的要求。但要注意,无论写何种景象

,皆需注意突出自己从所见景象中感受到的“诗意”,而非仅局限于粗浅地景物描写。在语言表达上,应注意“构筑语言典雅之美”这一要求,可适当引用、化用经典古诗文,多采用典雅的书面语言代替朴素的口语。参考译文:褒禅山也称

为华山,唐代和尚慧褒当初在这里筑室居住,死后又葬在那里;因为这个缘故,后人就称此山为褒禅山。现在人们所说的慧空禅院,就是慧褒弟子在其墓旁盖的屋舍。距离那禅院东边五里,是人们所说的华阳洞,因为它在华山南面而这样给它命名

。距离山洞一百多步,有一座石碑倒在路旁,上面的文字已被剥蚀、损坏近乎磨灭,只有从勉强能认得出的地方还可以辨识出“花山”的字样。如今将“华”读为“华实”的“华”,大概是读音上的错误。由此向下的那个山洞平坦而空阔,有一股山泉从旁边涌出,在这里

游览、题记的人很多,这就叫做“前洞”。经由山路向上五六里,有个洞穴,一派幽深的样子,进去便感到寒气逼人,探究它的深度,就是那些喜欢游险的人也未能走到尽头,这是人们所说的“后洞”。我与四个人拿着火把走进去,进去越深,前进越困难,而所见到的景象也就更加奇妙。有个疲倦因而想要出去的人说:“(如

果)不出去,火把将要烧完了。”(我)于是就和他一起出了洞。我们走进去的深度,比起那些喜欢游险的人来,大概还不足十分之一,然而看看左右的石壁,来此而题记的人已经很少了。洞内更深的地方,大概来到的游人就更少了。当决定从洞

内退出时,我的体力还足够前进,火把还能够继续照明。我们出洞以后,就有人埋怨那主张退出的人,我也后悔自己跟他出来,而未能尽情享受游洞的乐趣。对于这件事我有所感慨。古人观察天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有所得益,是因为他们探究、思考深邃而且广泛。平

坦而又近的地方,前来游览的人便多;危险而又远的地方,前来游览的人便少。但是世上奇妙雄伟、珍异奇特、非同寻常的景观,常常在那险阻、僻远少有人至的地方,所以,不是有意志的人是不能到达的。虽然有了志向,也不盲从别人而停止,但是体力不足的,也不能到达。有了志向与体力,也

不盲从别人、有所懈怠,但到了那幽深昏暗而使人感到模糊迷惑的地方却没有必要的物件来帮助,也不能到达。可是,力量足以达到目的而未能达到,在别人看来是可以讥笑的,在自己来说也是有所悔恨的;尽了自己的主观努力而未能达到,便可以无所悔恨,这难道谁还能讥笑吗?这就

是我这次游山的收获。我对于那座倒地的石碑,又感叹古代刻写的文献未能存留,后代弄错了它的流传因而不能说清真相(真名)的情况(事),怎么能说得完呢!这就是求学的人不可不深入思考并谨慎地援用资料的缘故。同游的四个人是:庐

陵人萧君圭,字君玉;长乐人王回,字深甫;我的弟弟王安国,字平甫;王安上,字纯甫。至和元年七月,临川人王安石记。