DOC

DOC

【文档说明】《精准解析》云南省楚雄天人中学2021-2022学年高二下学期3月月考历史(A)试题(原卷版).docx,共(8)页,173.868 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-ec9365bfecd8843a8371f7327a1c4bd8.html

以下为本文档部分文字说明:

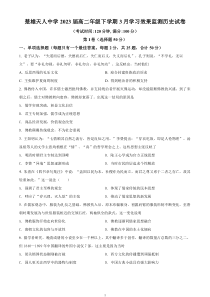

1楚雄天人中学2023届高二年级下学期3月学习效果监测历史试卷(考试时间:120分钟,满分:100分)第I卷(选择题50分)一、单项选择题(每题只有一个最佳答案。每题2分,共25题,合计50分)1.老子认为,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义

,失义而后礼”。孔子则说,“不学礼,无以立”,要“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这反映出,当时他们A.反思西周的礼乐文化B.迎合封建贵族政治诉求C.主张维护夏商周制度D.得到统治者的积极支持2.佛教传入中国,许多儒士激烈批判佛教,并支持统治者开展灭佛运动,却没能阻断佛教的兴盛。到了

宋朝之后,儒士对佛教转向宽容,佛教却衰落了。出现这一结局的原因是A.儒学实现突破,彰显文化自信B.君主专制加强,儒学成为正统思想C.商品经济发展,价值观念改变D.佛教颠覆传统观念,不为社会重视3.王阳明认为

:“七情顺其自然之流行,皆是良知之用。”李贽提出:“穿衣吃饭,即是人伦物理”。汤显祖等人的文学主张均植根在“情”、“真”的哲学理念之上。这些思想主张反映了A.明清时期君主专制达到顶峰B.陆王心学成为官方正统思想C.李贽“异端”思想逐渐形成D.当时市

民阶层追求个性解放4.朱熹在《四书章句集注》中说:“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡,故其轻重如此。”这一说法()A.强调了君主至尊的观念B.体现了儒家传统的民本思想C.呼应了“存天理,灭人欲”的主张D.推动了儒家思想的新发展5.在儒家观念中,服装为礼仪之基础。

佛教传入后,原本布幅裹身、袒露肩臂的服装形制不断变化,至唐朝时期发展为与世俗服装相近的交领右衽、两袖俱全的款式。这一变化说明A.佛教服饰开始走向世俗化B.佛教逐渐同儒家思想融合C.唐朝文化的包容与开放性D.佛教在中国的本土化倾向6.据学者研究,晚清成册的小说至少在一千种以上,其中翻译多于创

作,翻译的数量占总数的三分之二。但1840—1899年中国翻译的外国小说仅7部,这主要是因为当时A.闭关锁国状态刚刚被打破B.西方文化的传播遭到顽强抵制C.国人更关注西学中的器物与制度D.中国古典小说具有强大影响力27.作为美索不达米亚法系的代表,《汉谟拉比

法典》提到了两个法律阶层——人和既非“人”也非“奴隶”的人,前者侵犯后者的处罚较轻,后者侵犯前者则处罚较重。由此可知,该法典A.在司法实践中缺乏实用价值B.摆脱了宗教因素的影响C.加强了奴隶主阶级的统治D.体现了刑法的残忍与严苛8.古代埃及和西亚都有辉煌的文化成就,在许多领域走

在世界的前列。古代埃及和西亚文化的相似之处是A.创造了古老的文字,文学作品中都有神话故事B.建筑艺术深受宗教影响,体现对来世的渴望C依据河水涨落制定了历法,指导农业生产D.都有对后世影响深远的法律成就9.埃及法老以及美索不达米亚征服者们,

从来没有被仅仅刻画为凡人,但是荷马笔下的希腊人却与此完全不同,他们的英雄无疑是凡人,只不过是得宠于神。这表明古希腊A.受到埃及和两河流域思想影响B.人神关系蕴含人文精神C.英雄主义逐渐成社会主流思潮D.神话体系影响根深蒂固10.公元前536年,郑国把刑书刻在青铜鼎

上;公元前449年,古罗马颁布《十二铜表法》法律条文刻写于12块铜牌之上。这表明A.中国比西方更早进入法治社会B.中西方开启了法治文明的交流C.成文法体现了文明发展的诉求D.法律文献保证了社会稳定发展11.中世纪的欧洲地图将地球绘成光盘状,中心为耶路撒冷,一些奇形怪状的图形向四周辐

射开来,代表三座已知的大陆,标注着伊甸园和《圣经》记载的其他地方。这说明A.欧洲缺乏对世界其它地区的了解B.中西方当时从未有过任何的联系C.宗教在中世纪欧洲占据支配地位D.欧洲资本主义萌芽发展异常缓慢12.有学者这样描述印度的种姓制度:各种姓集团都居住在自己的种姓区内……各种姓使用自

己的水井,有自己的庙宇。各种姓之间职业世袭,不通婚,不共食。从历史长时段看,种姓制度的影响是A.职业世袭,经济组织换发新活力B.贫富悬殊,社会地位不平等加剧C.种姓隔离,导致民族凝聚力较弱.的3D.同姓通婚,导致种族歧视很

严重13.据《曼多撒手抄本》记载,阿兹特克人的学校种类多样,主要有平民学堂、女子学堂、贵族神学院、音乐学院以及神庙的修道室等。据此可知阿兹特克人的教育A.以维持社会正常运行为目的B.鼓励人的多元发展C.注重民主、平等意识的灌输D

.形成全民教育体系14.古代拜占庭帝国保存并继承了古代希腊罗马的部分文化遗产,并把基督教传到东欧;阿拉伯文化以伊斯兰教为底色,融合了希腊罗马和西亚传统文化。这说明A.亚欧游牧民族大迁徙摧毁了原住民的文化B.各区域文化在碰撞、交流和融汇中发展C.亚欧游牧民族文化与迁入地文化不相容

D.亚欧游牧民族文化比阿拉伯文化优越15.如图是在中国新疆和田地区、楼兰遗址等地出土的少量贵霜帝国钱币。据此可知注:金币正面(右图)周边有一圈古希腊字母;背面(左图)为湿婆站像,站像右边有希腊文“湿婆”字样。A.和田、楼兰等地是贵霜帝国的辖区B.当时新疆地区的商品贸

易交流频繁C.贵霜帝国深受东西方文化的影响D.贵霜帝国钱币铸造工艺领先世界16.以下是1400—1800年世界部分国家和地区人口分布表(单位:百万)对此理解正确的是1400年1600年1800年印度74145180欧洲5289146非洲撒哈

拉以南6010492拉丁美洲361019A.1400—1600年印度人口的增长主要源于英国的殖民扩张4B.1400—1600年拉丁美洲人口的锐减主要是因为新航路的开辟C.1600—1800年欧洲人口减少主要是因为奴隶贸易的盛行D.1600—1

800年非洲地区人口减少主要源于工业革命开展17.1502年第一批黑奴被运送到美洲,黑奴贸易随即开始,盛行了三个多世纪。通过黑奴贸易,殖民者获得了高额的利润,到19世纪中后期基本停止。黑奴贸易停止的主要原因是A.天赋人权理念深入人心B.资本主义发展到新阶段C.种族歧视问题得到解决D.非

洲发生资产阶级革命18.1950年,美国国会通过“中国地区援助法案”修正案,允许中国留学生就学期间和毕业以后在美国工作。1953年8月,美国总统签署“难民解救法案”,允许至少一部分留在美国的中国留学生从学生身份转为永

久居民。这也是百年留学史上,美国第一次让中国留学生留在美国工作。这些法案的出台表明A.科技革命促使美国招揽中国人才B.美国对新中国进行科技封锁C.祖国强大提升了留美学生地位D.美国向新中国释放外交善意1

9.据统计,美式英语借用了约1700个印第安语的单词,如:moose(麋)、eauuehu(橡胶)、hominy(玉米粥)。banana(香蕉)、jazz(爵士乐)等单词则与非洲黑人语言有关。据此可知,美国文化A.以北美土著文化为基础B.植根

于殖民扩张C.体现出民族平等的精神D.具有多源性特征20.婆罗门曲为天竺佛教舞曲,后从西域、中亚诸国传入唐朝,经凉州(甘肃武威)都督杨敬述改制、加工,传入长安后又经唐玄宗修改、润色,更名“霓裳羽衣舞”,风靡一时。这反映了A.民族交融助推文化趋同B.三教合一促进文化繁荣C.丝绸

之路成就盛唐气象D.文化交融推动艺术创新21.历史学家翦伯赞认为:“张骞在公元前127年之发现西域,其对于当时中国人的刺激,就正像后来1492年哥伦布之发现美洲对欧洲人的刺激是一样的。”这一观点说明()A.当时中国商品经济高度发达B.欧洲和中亚各国普遍希望与中国广泛交流C.张骞通西域加强

了人们对外部世界的关注D.张骞通西域刺激了欧洲人开辟新航路的活动22.18世纪中期,“下午茶”在英国社会日渐流行,饮茶有益于健康在争论中逐渐为社会各界所认可,加入牛奶与糖在--定程度上被视为功效的增加或强化。茶还寄托了英国人对家的深厚情感,这与中国茶文化追求“天人合”的深层精神文化境界的取

向不同。这体现出A.工业革命改变了人们生活B.人文主义得到社会普遍认可C.经济的趋同化和一体化趋势D.文化的本土化和多元化趋势23.世界贸易组织的相关法律条款规定,“缔约方产品以低于其正常价值的办法进入另

一缔约方商业,并且因此对某一缔约方领土内工业造成实质损害……这种倾销应该受到谴责”,还规定各缔约方反倾销法的的的5内容不能与该规定相抵触。这最能说明世界贸易组织A.顺应了建立世界经济新秩序的要求B.促进了国际贸易的法制化进程C.实现了全球范围内贸易自由化D.保护了发展中国家的对外贸易24.《中

英北京条约》规定:以凡有华民情甘出口,或在英国所属各处,或在外洋别地承工,俱准与英民立约为凭,无论单身或愿携带家属一并赴通商各口,下英国船只,毫无禁阻。该规定导致的后果是A.清政府维护了国人的利益B.饱含血泪的苦力贸易形成C.华人获得海外发展的自由D.英国信守条约规定的承诺25.欧洲难民危

机,指自从2010年起,主要从叙利亚、阿富汗和厄立特里亚进入欧盟国家寻求居留而产生的移民潮。欧洲难民危机是欧债危机以来西方遭遇的又一次严重挑战,规模为第二次世界大战后所罕见,西亚、北非成为难民来源的重灾区。应该说,在这场难民危机中,美国是罪魁祸首,欧洲则是助纣为虐。欧洲难民危机

不是天灾,而是人祸。主要是因为①战争和地区冲突②宗教或部族矛盾③自然灾害、经济恶化④冷战政策A①②③B.②③④C.①③④D.①②④第II卷(非选择题50分)(本题共3道大题,第26题16分,第27题12分,第28题22分。共50分)26.阅读

材料,完成下列要求。材料一从16世纪开始,中西文化交流逐渐形成一股潮流。来华传教士将中国的文化典籍、科技工艺等输回欧洲,推动了西方文化对中国文化的融合和吸收。在18世纪动荡的欧洲面前,中国的道德哲学及开明君

主专制更是为渴望改革的欧洲社会提供了实践依据。但是,到晚清时期,西方在华传教士和学者更加热衷于构造儒学与现代化不相容的逻辑。中国文化代表着束缚和停滞,而基督教才能带来一种崭新的生活。这种宣传在生物进化论在中国知识界广为传播的社会背景下,“西方思维方式(在中国)取得控制地位

的日子一定会来到”的预言逐步变成了现实。——摘编自吴礼明《17-19世纪中西文化的融合与分裂》材料二鸦片战争前后,国人对西学无统一称呼,多以“夷学”字称之。第二次鸦片战争后,一批有识之士对西方有了比较切实的了解,改变了对西方的偏见,加之有关条约明文禁止称西洋为“夷

”,时人对西方文化比较广泛的称呼是“西学”。戊戌变法时期,西学之名日日见诸报刊,但也有人用“新学”概括西方文化,西学、新学之名并行不悖。庚子以后,越来越多的人乐于使用“新学”之名,新学与旧学被.6赋予了明显的价值判断色彩。——摘编自熊月之

《西学东渐与晚清社会》(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝到晚清西方对中国文化的态度变化,并分析这种变化发生的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简述“西学”在近代中国称呼变化所折射出的社会心理,并对这种社会

心理作简要评价。(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中西文化交流的认识。27.阅读材料,完成下列要求。材料中国传统社会的三大子系统:政治、经济和文化。政治是居高临下的,不仅居第一位,而且包容并支配

着经济和文化,造成了所谓“政治一体化”的特殊结构类型。经济是大国政治的经济,即着眼于大国专制集权体制的经济,私人经济没有独立的地位,因而也未能产生的独立的社会力量。文化是高度政治伦理化的文化,着眼于大国专制一统

为主旨的意识形态整合的功能,异端思想和形式化的思辨不是没有,而总却被遮蔽,了无光彩。政治高于一切,一切都被政治化,一切都以政治为转移。这种社会生态性的高度倾斜,造成不了什么别的力量去制衡、约束政治系统,成为中国难以走出“中世纪”的症结。——摘编自王家范《中国历史通论》根据材料并结

合中国古代史的相关史实,就材料整体或其中任意一个观点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,论证充分,逻辑严密)28.阅读材料,回答问题。材料一汉晋时期常有“水旱为灾",“郡国大旱蝗”,民多流亡,《三国志》记载“黄巾起,避难南方"、“遭天下乱,避难交州"。江南地区气候条件的变迁,使得中原

士民不再视之为“暑湿”“瘅热之地,气候环境的改善,也让中原先进农耕技术可以迅速移用推广、加之地多人少,因而比较容易获得土地。还应看到,农耕民在不得不迁徙时,往往倾向于选择脱离政府强力控制之地。一旦脱离控制,他们可能激发出惊人的生产积极性和文化创造力,经历“八王之

乱”后,水嘉元年(307年)又出现“水嘉南渡”。永嘉南波”及其之后的移民运动,进一步把中原文化传统的精华传向南方,从而使南方逐渐继承了中原文化的正统。——摘编自王子今《“铜驼”象征征与汉晋南迁的移民运动》材料二至晚在18世纪后期,中国与南太平洋地区已经通过海洋贸易确立联系,由中

国海产消费市场驱动的捕捞海参、砍伐檀香木及猎取海豹皮等活动,在南太地区迅速蔓延,中国与南太地区的联系绝不仅限于海上贸马这种相对间接的形式,也没有止步于沿海地区。突如其来的淘金热热瞬间改变了内陆的魅力。1852年,澳大利亚本迪戈金矿出现了1500名华人矿工

,随后部分有经验的华人矿工被带到新西兰。19世纪80年代后南太平洋各地淘金热因资源枯竭而偃旗息鼓。华人也凭资本而非劳动力开发内陆资源。71868年,广州人周详移民至新西兰,他利用当地原始森林里长的毛木耳,创立了新西兰木耳产业,然后用木耳产业的盈利投资建立黄油产业。1887年他开办了

三家黄油厂和一家奶油厂,其中最大的一个仅建造和装备费就高达3700英镑。华人移民有力地推动联系。但华人在海外倍受排斥和歧视,在西方世界长期存在所谓的“黄祸论:——摘编自费晟、毕以迪《近代华人移民与南太平洋地区复合生态的形成》(1)根据材

料一并结合所学知识,概括汉晋南迁的原因及影响。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国与南太地区联系过程的特点。(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈中国人两次南向移民给政府施政带来的启示8获得更多资源请扫码加入享学资源网微信

公众号www.xiangxue100.com