DOC

DOC

【文档说明】第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展-【期末临考必背】新教材2019—2020学年高一历史中外历史纲要(上).doc,共(7)页,5.443 MB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-c7180528a602a195667e3e53227708b9.html

以下为本文档部分文字说明:

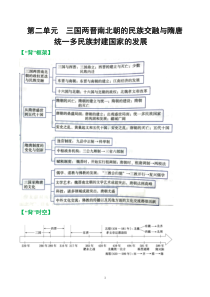

1第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展【“背”框架】【“背”时空】2【“背”难点】第5课三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展难点1魏晋南北朝时期社会经济的主要特点及成

因(1)江南经济开发,北方发展相对缓慢。秦汉时期江南经济明显落后于黄河流域,三国两晋南北朝时期,动乱多发生在北方,且持续时间长,而南方相对安定。(2)庄园经济占有重要地位。由于士族享有特权,佛教盛行,地主庄园经济、寺院庄园经济膨胀。(3)商品经济总体水平较低,战乱破坏了城市和自然

经济。(4)各民族经济交流加强。民族大融合的加强,是魏晋南北朝时期的重要特征,我国社会经济的发展从民族融合中汲入了新的发展能量,又为隋唐的繁荣奠定了基础。难点2魏晋南北朝的民族交融1.原因(1)统治者采取正确的民族政策,促进民族交融。(2)民族大迁徙有利于促进民族大交融。(3)各民族政

权间的混战使其地盘不断变化,人民之间也不断混杂,客观上有利于民族交融。3(4)各民族人民的交往交流是民族交融的重要原因2.魏晋南北朝时期民族融合的途径(形式)主要有:(1)民族迁徙(自然迁徙;政府移民)。这一时期的民族迁移方向是由北方向南

方。一种是北部边境少数...(2)经济文化的友好交流。蜀国诸葛亮注意改善同西南地区各少数民族的关系,积极发展当地经济,加速...(3)联合斗争。在反抗西晋统治者的剥削压迫的斗争中,内迁少数民族与汉族人民联合起来,并肩作战...(4)某些少数民族统治者进行的改革(即汉化政策)。如孝

文帝改革。(5)民族之间的战争在客观上也有助于民族融合难点3北魏孝文帝改革(1)背景:北魏(鲜卑族政权)统一黄河流域,结束了分裂局面。各族人民共同生活,相互影响,民族交融已成为趋势。(2)目的:学习和接受汉族先进文化,巩固统治。(3)措施:北魏建立后,定都平城。

北魏孝文帝迁都至洛阳。迁都后,进一步改革,主要内容:改穿汉服,学说汉语,采用汉姓,提倡与汉人通婚等;采用汉族的官制和律令;学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国。(4)意义:促进了民族交融和社会发展,为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。,难点4全面认识士族制度(1)形成原因历史根源东汉

以来的豪强地主势力的发展政治原因魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持政治保障九品中正制是士族制度的政治保障(成为世家大族培植势力、维护政治特权的工具)(2)特点政治上按门第高低分享特权,世代担

任重要官职经济上士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济社会生活上不与庶族通婚,甚至坐不同席文化上崇尚清谈,占据高级职位(3)评价:门阀政治虽在一定时期内有利于统治的稳定,但这种制度具有很大消极影响。首先,门阀士族长期把持朝廷要职,缩小了选官的范围,出现

了“上车不落则著作,体中何如则秘书”的怪现象,降低了统治集团的素质;其次,门阀士族争高官、抢要职,以致出现“因人设官”的现象,造成大量的冗员。4第6课从隋唐盛世到五代十国难点1唐朝前期鼎盛局面的出现(1)唐朝的开国618年,李渊称帝,国号唐,定都长

安。随后击败各地的起义军和割据势力,几年后基本统一全国。(2)“贞观之治”“贞观”是唐太宗的年号,他在位时,以隋亡为鉴,励精图治,政治比较清明,社会稳定,经济恢复发展较快,国力逐步增强,百姓生活有所改善,史称“贞观之治”。(3)武则天统治武则天是中国历史上惟一的女皇帝,她重视发展农业生产

,破格用人,注重发展科举制度。她当权半个世纪,社会经济继续发展,国力不断上升。(4)“开元之治”唐玄宗前期,政治较为清明,国家强盛,经济空前繁荣,唐朝进入全盛时期,史称“开元之治”或“开元盛世”。这是我国历史上继西汉前期之后出现的又

一个盛世局面。这一时期,经济发展,社会空前繁荣。难点2唐朝民族关系的主要特点(1)民族政策:开明进步,“怀柔”为主。唐朝与周边各民族关系密切主要表现在:①唐太宗被尊称为“天可汗”,各族接受唐朝的册封。②唐朝在一些民族

地区设置都护府或都督府进行直接统治。③各族通过和亲、贸易、学习等方式,加强了民族间的友好联系。④唐朝是个统一和睦的多民族国家,长安则成为国内各民族交往的中心。⑤民族间较少战事,和平交往是主流。(2)处理方式:措施灵活,方式

多样。主要有:①行政:唐初,唐太宗在东突厥旧地建都督府,任命突厥贵族做都督来管辖;唐太宗和武则天时期在西突厥分别设立安西都护府和北庭都护府。②战争:唐初与东突厥开战,打败东突厥,俘其首领,维护北部边境的安定。③册封:封

靺鞨族粟末部的大祚荣为“渤海郡王”,封南诏的皮罗阁为云南王,封回纥的骨力裴罗为“怀仁可汗”。④和亲:文成公主、金城公主嫁与吐蕃赞普。⑤会盟:9世纪中期,唐蕃会盟。5第7课隋唐制度的变化与创新难点1对古代选官制度的认识选官制度世卿世禄制军功爵制、察举

制、九品中正制科举制依据世袭才能、品德到门第考试成绩特点下层人士一般没有参政机会体现封闭的特征,以官举士,百姓不得参与给中下层地主提供了机会趋势(1)选官标准由世家门第逐渐发展到才学,选拔方式由推选逐渐发展到公开考试(2)人才选拔逐步趋向制度化,形式日益严密,体现相对公平、公开、客观的原

则(3)科举制度在早期积极作用是主要的,后期随着考试内容和方式的僵化,其消极作用日益明显难点2科举制与社会流动性(1)科举制实施的背景①“士人”群体的形成:伴随着科举制度的发展,中唐以后到北宋前期,新型的“士人”群体逐渐形成。“新型”的士人,是与魏晋南北朝以来的士人与士族相对而

言的。②“士人入仕”的过程:随着门阀士族的逐渐消失,一方面是政治因素导致的结果,即有唐朝政权自李世民、武则天以来虽目的不尽相同,却皆致力于抑制旧门阀的势力;另一方面是自下而上的农民起义的涤荡,原来意义上的士族已经走向没落。唐宋科举制

的实行,逐渐培养出一种意义深远的文人文化。从唐代开始,许多著名的文人官员都是进士出身。③“士人”阶层形成:到9世纪前,进士科已经成为向上流动最为重要的可靠通道,成为唐朝高级官吏的主要来源,也成为“士子入仕”的唯一正途,“虽位极人臣,不由进士者,终为

不美”。如此看来,一个通过考试竞争形成的,具有特殊优越感与自我意识的新“士人”阶层逐渐形成。(2)科举制促进社会流动①“上升”流动和“下降”流动:科举制的实施,造成了社会阶层之间流动的可能性,而社会的流动性通常被视为社会开放

程度的标志之一。科举制度的积极意义,不仅在于它所促成的“上升”型流动,也在于其“下降”流动。上升,使得少数脱颖而出的下层士人得以参政,“下降”流动,则使得居官位者得不到世代承袭的保障。在宋代科举制下所造成的,是一个多达百万人的读书阶层;而通过考试录取的绝对人数则相对稳定,因此实际

录取比例呈现下降趋势。②社会流动为社会发展注入新活力:经常性的竞争压力,无疑给当时的社会发展注入了活力。它一方面激励士人奋勇向上,同时也促进社会角色的选择更加趋于多样化;另一方面也使得士人们更加关心自身命运。一般说来,科举落第者们更加贴近下层民众,或聚徒讲学、或影响公共事务、或成为乡里的文

化的普及者6和基层社会活动的组织者。难点3均田制、租庸调制、两税法(1)均田制保证农民得到土地,有利于社会的稳定和生产的恢复。(2)租庸调制保证了农民的生产时间,相对减轻了农民的赋税负担,有利于荒地的开垦,政府的赋税收入有了保障,巩固了府兵制。(3)两税法使唐朝中期以来极端混乱的税制得到统一,在

一定时期内保证了国家财政税收;改变了自战国以来以人丁为主的赋役制度,是我国赋税制度的一次重大改革和进步。第8课三国至隋唐的文化难点1儒学、道教与佛教的发展儒家独尊汉武帝时,确立“儒家独尊”的地位;儒学成为我国封建社会主流意识形态佛教东传东汉初期

,佛教传入,汉明帝重视发展,于洛阳修建白马寺道教发展东汉末期,道教在民间开始形成并发展,如:五斗米道、太平道等儒道合流魏晋之际,道家思想上浮,与儒家合流,形成崇尚老庄道家的玄学思潮佛道交融南北朝时期,佛道首先交融,道教在

民间广为传播,佛教盛行“三教合一”隋朝时期,儒学家提出儒佛道“三教归儒”。三家交融:唐朝统治者奉老子为祖先,道教发展迅速,武则天时,尊崇佛教,佛教社会地位显著提高。复兴儒学佛教和道教的发展,开始挑战儒学的正统地位,儒学大师韩愈

率先提出复兴儒学,出现了儒学复兴运动。难点2社会环境对古代书法、绘画风格产生的影响(1)魏晋时期:社会动荡,佛教、道教的传播,引发人们对儒学的反省,一些崇尚气节的文人在政治碰壁后形成一个以道德情操和理想

人格为号召的士人群体。反映在书法作品上,书法成为士人表达自己对意境、神韵、风骨追求的理想形式,这使书法艺术进入自觉阶段。反映在绘画作品上,凸显个性的人物画开始出现。(2)隋唐时期:政治统一和社会经济繁荣,对外开放。当王朝鼎盛、社会走上正轨之时,法度和规范成为一种

普遍的社会需要,颜真卿的书法便成为一种讲究法度和规范的楷模。在绘画方面,画家们追求法度,表现雍容华贵的盛唐气象;同时吸取印度、波斯等外来美术风格,绘画风格多样,如宗教画、人物画、山水画等。7难点3古代中国科技的特点(

1)在科技内容上,重实用,应用性强,对事物发展规律的探索不够。(2)在研究方法上,主要采用传统的典籍整理与经验总结,轻规律探究,缺少实验。(3)在科技使用上,主要服务于封建农业经济的发展,并没有进一步转化为生产力。(4)在分布上

,主要集中在与农业有关的农学、天文历法及医药学等方面。(5)从成就上看,全面繁荣,多种科技成就领先世界。