DOC

DOC

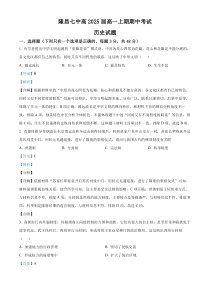

【文档说明】四川省内江市隆昌市第七中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题 含解析.docx,共(13)页,90.120 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-c5d9c0e27d176334fe866018db634f64.html

以下为本文档部分文字说明:

隆昌七中高2025届高一上期期中考试历史试题一、选择题(下列只有一个选项是正确的,每题3分,共48分)1.有学者提出中华文明起源的“重瓣花朵”模式说,中原为花心四邻为花瓣,花心和花瓣是不能分离的。各文化区都

有自己的特色,同时又有不同程度的联系。这反映了中华文明()A.源远流长B.多元一体C.独具特色D.生生不息【答案】B【解析】【详解】根据材料中的“中原为花心四邻为花瓣,花心和花瓣是不能分离的。各文化区都有自己的特色,同时又有不同程度的联系”信息可

以得出,中华文明起源多地、分布广泛,联系日渐密切,汇聚中原等,体现了多元一体的特征,B项正确;源远流长是中华文明的纵向特征,和材料主旨的横向分析角度不一致,排除A项;独具特色中在分析个体特色,不能体现题干中的“同时又有不同程度的联系”等信

息,排除C项;生生不息强调的史纵向传承和延绵不断,这和题干材料主旨研讨不一致,排除D项。故选B项。2.有媒体报导苏炳添在东京奥运会和全运会获得佳绩后,回到老家广东中山市古一村,苏家长辈特意开启苏氏祠堂中门,用状元礼遇迎接,进行了隆重的祭祖仪式。请问与我国古代的哪项制度有关联A.世袭制B.分封

制C.宗法制D.科举制度【答案】C【解析】【分析】【详解】依据材料“苏家长辈特意开启苏氏祠堂中门,用状元礼遇迎接,进行了隆重的祭祖仪式”可知,材料强调重视血缘关系,结合所学可知,这主要是受宗法制的影响,C项正确;世袭制是王位

传承方式,与材料信息不符,排除A项;分封制是西周的地方制度,主要特点是等级森严,与材料信息不符,排除B项;科举制是隋唐时期的选官制度,与材料信息不符,排除D项。故选C项。【点睛】3.商朝实行内外服制度,外服指商王间接控制的方国和部族,它们有很大的自主权,甚至经常和商族处于战争

状态。武王伐纣后,西周实行分封制,形成对周王室众星捧月的政治格局。这反映出西周分封制()A.加强地方的行政管理B.密切了民族交流C.形成权力的高度集中D.扩大了统治区域【答案】A【解析】【详解】材料“西周实行分封制,形成对周王室众星捧月

的政治格局”体现的是西周通过分封制加强了对地方的控制,A项正确;材料与民族交流及扩大统治区域无关,排除BD项;西周尚未实现权力的高度集中,排除C项。故选A项。4.据考古报告,从分布在全国各地的数十处春秋战国时期的墓葬中发现了一批铁器实物。如图是我国考古工作者发掘的战国时期文物——鼻子套圆环的

青铜牛尊和铁锄范。据此推测A.战国时期牛耕和铁器较普遍B.井田制为土地私有制所代替C.争霸战争推动了工具改革D.各国纷纷变法确立新的制度【答案】A【解析】【详解】材料“从分布在全国各地的数十处春秋战国时期的墓葬中发现了一批铁器实物”体现的是战国时期我国的铁器使

用较为普遍,A正确;BCD与材料无关,未涉及相关信息,排除。故选A。5.秦朝统一后,大量原六国贵族心怀灭国之仇,时刻图谋复立;六国百姓也并不习惯秦国的严刑峻法,尤其对秦二世沉重的劳役兵役极为不满。材料表明A.郡县制难以巩固统一局面B.分封制影响较为深远C.法家思想激化了社会矛盾D.秦亡是多种因

素所致【答案】D【解析】【详解】材料体现的是秦朝灭亡的原因主要有六国贵族蠢蠢欲动、严酷的刑法及沉重的劳役兵役,说明的是秦亡是多种因素所致,D正确;郡县制有利于国家统一,A排除;材料与分封制无关,B排除;C仅是材料的一部

分原因,排除。故选D。6.下列选官制度的标准按顺序排列正确的是世官制(夏商周)→军功授爵制(秦朝)→察举制(汉朝)→九品中正制(魏晋南北朝)→科举制(隋唐宋)()A血缘→军功→考试成绩→品行才学→门第声望B.功绩→血缘→考试成绩→品行才学→门第声望C.

血缘→军功→品行才学→门第声望→考试成绩D.血缘→军功→门第声望→品行才学→考试成绩的.【答案】C【解析】【详解】结合所学内容可知,世官制的选官标准是血缘,察举制的选官标准主要是品行和才学,九品中正制的选官标准是门第声望,科举制的选官标准

是考试成绩,C项正确;ABD项对应有误,不符合题意,排除ABD项。故选C项。7.汉朝推行“以孝治天下”,对不赡养老人者,要在闹市执行死刑。对父母、祖父母等长辈不敬孝者也判重罪。子女杀戮父母、祖父母者,即使未遂,均判弃市(暴尸街头),殴伤长辈者同样也处弃市。上述史料中所述现象主要反映了汉代司法审判

A.强化君主专制B.渗透儒家伦理C.充满人文色彩D.维护民众利益【答案】B【解析】【详解】汉朝司法审判中落实“以孝治天下”的理念,严惩不赡养老人者、对父母等长辈不敬孝者、杀戮或伤害父母长辈者等做法,主要反映了汉代司法审判渗

透儒家伦理,B项正确;材料不能说明汉代司法审判强化了“君主专制”,A项错误;汉代司法审判充满人文色彩与材料主旨不符,C项错误;材料不能说明汉代司法审判维护的是“民众”利益,D项错误。8.318年,晋元帝司马睿

下令在徐、扬二州推广种麦,“所益甚大”;他还以入谷多少作为对州郡长吏考核评定等级的标准。这反映出当时南方地区A.社会相对稳定B.政府重视农业生产C.生产技术提高D.经济发展超越北方【答案】B【解析】【详解】根据材料“晋元帝司马睿下令在徐、扬二州推广种麦,‘所益甚大’”“以入谷多少作为对州郡长吏考核

评定等级的标准”等信息可知,君主亲自下令在徐州、扬州推广种麦,说明统治阶级对农业生产的重视,即政府重视农业生产,B项正确;材料内容主要体现了统治阶级对农业生产的重视,没有涉及社会是否稳定的信息,无法得出社会相对稳定的结论,A项错误;材料主

要反映了政府重视农业生产,没有强调生产技术提高的问题,无法得出生产技术提高的结论,C项错误;材料内容没有对南北方经济发展水平进行比较,无法得出南方经济发展超越北方的结论,D项错误。9.魏晋南北朝时期,匈奴人刘渊建立前赵政权,追尊蜀汉后主刘禅为孝怀皇帝,

立汉高祖以下三祖五宗神主而祭之;匈奴人赫连勃勃建立的夏政权,“自以匈奴夏后氏之苗裔也,国称大夏”;鲜卑人拓跋什翼健建立代国,自认为是神农氏的后裔。这一现象可以用来说明A.人口迁徙促进区域开发B.民族交融推动文化认同C.战乱频繁导致国家分

裂D.黄帝是各民族共同祖先【答案】B【解析】【详解】结合所学知识可知,魏晋时期受少数民族迁徙、战争及通婚等方面的影响,虽然战乱频仍,但是民族融合是主流趋势,在这一大的环境背景下,少数民族政权纷纷效仿前朝,追认自己的祖先,说明的是民族交融推动文化认同,B项正确;材料与

区域开发无关,排除A项;材料强调的是民族融合,非国家分裂,排除C项;黄帝、炎帝是中华民族的象征,并非真正意义上的各民族共同祖先,排除D项。故选B项。10.隋的富有历来被史学家称道,“古今称国计之富者莫如隋”“积米其多至二千六百余万石”;但

也有历史记载开皇十四年(594年)关中大旱,百姓以豆屑杂糠充饥,政府“不怜百姓而惜仓库”对此理解正确的是A.隋是统一繁荣的帝国B.隋朝自恃富有而滥用民力C.隋过于注重藏富于国D.历史记载与隋朝实际不符【答案】C【解析】【详解】材料信息是,隋朝“积米其多至二千

六百余万石”,但关中大旱时,百姓却以豆屑杂糠充饥。政府“不怜百姓而惜仓库”的行为说明了隋朝过于注重藏富于国,故C正确;隋是统一繁荣的帝国,但这不是材料信息所表达的,故A错误;材料信息体现不出隋朝滥用民力,故B错误;没有考古资

料,所以不能判定历史记载与隋朝实际是否相符,故D错误。11.下表所示是对贞观前期朝廷重臣住房条件的介绍(部分)。它在一定程度上反映了唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,身体力行“戒奢从简”所产生的示范效应。这种风尚中书令岑文本居“宅卑湿”户部尚书戴胄

“居宅弊陋”尚书右仆射温彦博“家贫无正寝”A.源于当时的财政危机B.加剧了官吏的贪污腐败C.体现了民贵君轻思想D.有利于减轻百姓的负担【答案】D【解析】【详解】贞观前期的朝廷重臣住房条件较为简陋,反映了唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,身体力行“戒奢从简”所产生的示范效应,而统治阶层

戒奢从简有助于减轻百姓的负担,D正确;贞观时期国力逐渐强盛,而非发生了财政危机,排除A;戒奢从简的社会风尚不利于形成贪污腐败的官场风气,排除B;题干中官员的住房条件以及君主提倡节俭与君民关系无关,排除C。12.唐朝的政事堂是宰相议事的场所,其最初"

置政事堂,盖以中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷纭不决,故使两省先于政事堂议定,然后奏闻"。由此可知,唐朝设置政事堂的直接目的是A.提高行政效率B.维护君主权威C.削弱丞相职权D.加强中央集权【答案】A【解析】【详解】从材料中的政事堂的运行过程来看,该机构的设置有利于机构之间

的协调,便于行政效率的提高,A正确;BCD与材料信息无关,排除。故选A。13.780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“舍地税人”朝“舍人税地”方向发展。这一趋势A.促进农产品商品化B.保证农民生产时间C.放松人身依附关系D.消除阶级对

立关系【答案】C【解析】【详解】“舍地税人”朝“舍人税地”方向发展,由向人征税改为向地征税,说明农民人身依附关系进一步松弛,故C选项正确;“舍人税地”与农产品商品化无关,故A选项错误;保证农民生产时间的是唐朝的租庸调制,故B选项错误;两税法不可能消除阶级对立

,排除D。14.中国医药学是一座巨大的宝库,东汉时期出现的中国古代第一部药物学专著是()A.《黄帝内经》B.《神农本草经》C.《千金方》D.《伤寒杂病论》【答案】B【解析】【详解】结合所学知识可知,东汉时期出现的中国古代第一药物学专著是《神农本

草经》,B项正确;《黄帝内经》是中国最早的医学典籍,排除A项;《千金方》是唐朝的医学典籍,排除C项;《伤寒杂病论》是汉朝时期的医学典籍,不是药物学,排除D项。故选B项。15.宋太祖赵匡胤道“朕今选儒臣干事者百余,分治大藩(节度使辖区),纵皆贪浊,亦不及武臣一人也。

”下列措施能体现他这一主张的是()A.文臣出任知州B.实行更戍法的C.设立参知政事D.设立转运使【答案】A【解析】【详解】材料“朕今选儒臣干事者百余”“纵皆贪浊,亦不及武臣一人也”体现了宋太祖重文轻武的政策,结合所学可知,文臣出任知州体现了重文轻武政策,A项正确;宋神宗时期,王

安石变法才实行更戍法,排除B项;设立参知政事是为了削弱相权,和重文轻武无关,排除C项;设立转运使是为了削弱地方,加强中央集权,和材料无关,排除D项。故选A项。16.对下表解读正确的是朝代制度后果秦郡县制汉初郡国并行七国之乱汉武帝推恩

令、刺史唐节度使藩镇割据宋文官任知州,设转运使统管财政元行省(宣政院、巡检司)A.君主专制制度不断强化B.文人治国风骨不断凸显C.地方割据势力不断发展D.集权制度建设探索前行【答案】D【解析】【详解】表格内容反映的是地方行政制度

的变化,中央对地方的控制整体上呈现上升状态,体现了中央集权制度建设探索的前行,选项D正确;君主专制体现的是君权和相权之间的矛盾,材料体现的是中央和地方,排除A;文人治国、重文轻武政策是在宋朝出现的,排除B;材料中只有七国之乱、藩镇割据体现

了地方割据势力的上升,不能得出“不断发展”,排除C。二、非选择题(本大题共4个小题,共52分)17.阅读材料,完成下列要求。材料一汉代学者许慎在《说文解字》中曾评述战国时代列国各有差异的状况:“分为七

国,田畴异亩。车涂异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。”秦国通过战争消灭六国,建立了统一的国家,实现了“大一统”的政治局面。虽然从秦代到汉初,仍然可以看到不同地域文化风格的若干鲜明的差异。但是

,秦的统一已经为大一统的文化共同体的建设奠定了重要的基础。——摘编自张岂之《中国历史)材料二开皇元年,杨坚按照少内史崔仲方的建议,废除北周的六官制度,确立三省六部制度。尚书、门下、内史三省的长官都是宰相。尚书省的事务庞杂,任务繁重,故又下设六部,分管各项政务。这种几个宰相执政

的制度,可以防止外戚或个别大臣专权篡位,有利于巩固最高统治者的地位。开皇三年,兵部尚书杨尚希说:“窃见当今郡县,倍多于古。或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领。具僚已众,资费日多;吏卒增倍,租调岁减;民少官多,十羊九牧。”他建议“存要去闲,并小为大”,这样,“国家则不亏粟帛

,选举则易得贤良。”杨坚根据这一建议,把(北)齐、(北)周以来的州、郡、县三级制,改为州县两级制。——摘编自白寿彝《中国通史》(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝为“大一统”奠定基础的措施。(2)根据材料二并结合所学知识,说明隋初的制度创新及其影响。(3)根据材料并结合所学知识,简

述秦朝和隋朝的共同之处。【答案】(1)措施:确立皇帝制度;实行三公九卿制;推广郡县制;统一文字;统一货币;统一度量衡;颁行《秦律》;修建驰道、直道。(答出两点即可)(2)创新:确立三省六部制;改行州县两级制;创立科举制。(答出一点即可)影响:完善了君主专制中央集权体制;中枢机构分工合作,

有利于提高行政效率,减少决策失误;三省相互牵制,分散了相权,有利于加强皇权;有助于提高地方行政效率;有利于加强中央集;促进了社会阶层的流动性。(答出两点即可)(3)均结束了长期分裂的局面,完成了国家统一;存续时间均较短,二世而亡;均开创多种制度,被后世继承和发展。(答出两点即可)【解析】

【详解】(1)措施:根据所学知识可知,秦朝在中央确立皇帝制度、实行三公九卿制;根据所学知识可知,秦朝在地方推广郡县制;根据所学知识可知,秦朝实行整齐制度,统一文字、统一货币、统一度量衡;在法律方面,秦朝颁行《秦

律》;在交通方面,秦朝修建驰道、直道。(2)创新:根据材料“杨坚按照少内史崔仲方的建议,废除北周的六官制度,确立三省六部制度”可知,隋初确立三省六部制;根据材料“杨坚根据这一建议,把(北)齐、(北)周以来的州、郡、县三级制,改为州县两级制。”可知,隋

初改行州县两级制;根据所学知识可知,隋炀帝时期,创立科举制。影响:三省六部制完善了君主专制中央集权体制;中枢机构分工合作,有利于提高行政效率,减少决策失误;三省相互牵制,分散了相权,有利于加强皇权;实行州县两级制,有助于提高地方行政效率、有利于加强中央集;科

举制根据才学选拔人才,促进了社会阶层的流动性。(3)相同点:两个朝代均结束了长期分裂的局面,完成了国家统一;从存在时间看,两者存续时间均较短,二世而亡;从制度创新看,两朝均开创多种制度,被后世继承和发展

。18.中国古代十分重视人才的选拔。阅读下列材料,完成下列要求。材料一元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》材料二随着南北

朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。——摘编自白

寿彝主编《中国通史》材料三隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“大小之官,悉听吏部;纤介之迹(官员大大小小的行为),皆属考功。”科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过

科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。——据胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》请回答:(1)据材料一并结合所学知识,指出西汉时期的选官制度和主要

标准。(2)由魏至西晋,“九品中正制”的选官标准有何变化?据材料二,指出隋文帝废除“九品中正制”的原因。(3)据材料三并结合所学知识,概括分析科举制度对中国古代政治的影响。【答案】(1)选官制度:察举制;标准:孝廉、德行。(

2)变化:由初创时期的重视家世、道德和才能到西晋时期主要看重家世。原因:九品中正制的弊端(豪强地主操纵选拔官僚)日益暴露;士族没落,庶族地主要求获得政治权利(阶级关系变化);打击豪强势力,加强中央集权的需要。(3)影响:提高维护了儒学地位;把选官权集中到中央;打破了特权垄断,扩大了统治基础(

官吏来源);提高了官员的文化素质,利于人才选拔。【解析】小问1详解】选官制度:根据材料一“汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。”得出选官制度是察举制;根据材料一“此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。”得出其标准是孝廉、德行。

【小问2详解】变化:根据所学可知,九品中正制由初创时期的重视家世、道德和才能到西晋时期主要看重家世的变化;根据材料二“随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政

治上得到发展。”得出士族没落,庶族地主要求获得政治权利(阶级关系变化);根据材料二“这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。”得出打击豪强势力,加强中央集权的需要;根据材料二“魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的‘九

品中正制’,就在隋文帝时废除了。”得出九品中正制的弊端(豪强地主操纵选拔官僚)日益暴露。【小问3详解】影响:根据材料三“隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。”得出得出提高维护了儒学地位;根据材料二“自隋唐以后,各代大小之官,悉听吏部。”得出把选官权集中到中央;根

据材料二“科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。”得出打破了特权垄断,扩大了统治基础(官吏来源);结合所学可知科举制选官的标准是考试成绩,得出提高了官员的文化素质,利于人才选拔。19.阅读材料,回答问题。材料5世纪后期,北魏鲜卑族在孝文帝

的领导下,大力地推行了一场学习汉族先进文明的改革。这场改革引起了不少的争论,有人认为这场改革促进了鲜卑族的巨大进步,孝文帝是盖世英雄;有人认为这场改革导致气吞万里如虎的鲜卑民族消失了,孝文帝是千古罪人

。请你从上述材料中选择其中的一个观点,并用所学的相关史实加以论证。(要求:必须写出选择的观点,史实要准确,论证要充分)【答案】例:观点:孝文帝改革促进了鲜卑族的巨大进步论述:北魏孝文帝顺应时代潮流,进行了一系列改革,通过建立

汉民族政权的政治制度、迁都洛阳、移风易俗、说汉话、通汉姻、穿汉服等措施,使鲜卑族发生了根本性的变化即生产方式农耕化、社会制度封建化、生活方式汉族化;这有利于北方经济的发展,缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,促进了鲜卑族的汉化,加强了民族大融合,

为国家结束分裂,走向统一和封建社会的繁荣奠定了基础。【解析】【详解】本题为开放性试题。首先,分析材料内容,结合史实,选取相应观点。根据材料“5世纪后期,北【魏鲜卑族在孝文帝的领导下,大力地推行了一场学习汉族先进文明的改革”可得出孝文帝改革促进了鲜

卑族的巨大进步;其次,结合相关史实,从孝文帝改革内容、影响等多方面进行论述。要注意史论结合,论从史出,表述成文,叙述完整,逻辑严密,条理清晰。最后,对所论述的内容进行简单的总结。20.阅读材料,完成下列要

求。材料一很多王国被撤销,余存的不仅面积减缩,而且内部的行政权也被中央政府接收,至汉武帝在位期间达到极点。汉武帝公布了帝制意识形态的立场,将所谓“儒术”扩展之后又延长。向商人抽资产税,政府专利于盐、酒及铁……使中央集权之趋势有进无退。——摘编自黄仁宇《中国大历史》材料二唐代的两大重要政治制度具备了

现在“民主”的因素。一个在一定程度上遏制了皇权,折射了现代三权分立和内部民主的影子;另一个和当今的公务员制度相似,为国家选拔了人才,实现了社会的有效流动。受时代的制约,唐代的“民主”制度没能有效地继续运行,只能称其为“闪落的民主”,可历史见证了古人在追求民主的路上进行过的不懈努

力。——摘编自杨春莉《封建制度下闪落的民主》(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝加强中央集权的措施。(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代两大“闪落民主”制度的名称,并分别说明它们被称为“民主”的理由。【答案】(1)措施:政治上,颁布推恩令,削弱诸侯王势力,加

强中央集权;思想上,尊崇儒术(或罢黜百家,独尊儒术),有利于大一统;经济上,盐铁官营,向工商业者征税,抑制商人势力,控制国家经济命脉。(2)制度:三省六部制、科举制。理由:三省六部制在中央决策方面,形成中书省决策、门下省审核、尚书

省执行的流程,各部门分工明确又彼此制约,三省长官共议国是,一定程度上遏制了皇权。科举制选官以考试成绩为依据,不分门第,打破了士家大族对政权的垄断,使出身社会中下层的读书人参与到政权当中来,扩大了统治基础;官员选拔

更加公开公平公正,推动了社会阶层的流动。【解析】【小问1详解】措施:根据材料一“很多王国被撤销,余存的不仅面积减缩,而且内部的行政权也被中央政府接收,至汉武帝在位期间达到极点。”得出颁布推恩令,削弱诸侯王势力,加强中央集权;根据材料一“

汉武帝公布了帝制意识形态的立场,将所谓‘儒术’扩展之后又延长。”得出尊崇儒术(或罢黜百家,独尊儒术),有利于大一统;根据材料一“向商人抽资产税,政府专利于盐、酒及铁……使中央集权之趋势有进无退。”得出实行盐铁官营制度,向工商业者征税,抑制商人势力,控制国家经济命脉。【小问2详解】制度

:根据材料二“一个在一定程度上遏制了皇权,折射了现代三权分立和内部民主的影子。”得出三省六的部制;根据材料二“另一个和当今的公务员制度相似,为国家选拔了人才,实现了社会的有效流动。”得出科举制;理由:根据材料二“一个在一定程度上遏制了皇权,折射了现代三权分立和内部

民主的影子。”结合所学可知,三省六部制在中央决策方面,形成中书省决策、门下省审核、尚书省执行的流程,各部门分工明确又彼此制约,三省长官共议国是,一定程度上遏制了皇权;根据材料二“另一个和当今的公务员制度相似,为国家选拔了人才,实现了社会的有效流动。”结合所学可知,科举制选官以考试成绩为依

据,不分门第,打破了士家大族对政权的垄断,使出身社会中下层的读书人参与到政权当中来,扩大了统治基础;官员选拔更加公开公平公正,推动了社会阶层的流动。获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com