DOC

DOC

【文档说明】四川省广安友谊中学2024-2025学年高三上学期10月月考历史试题 Word版含解析.docx,共(14)页,127.424 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-bbe653d83f6d08332bbaa74d6a9645fe.html

以下为本文档部分文字说明:

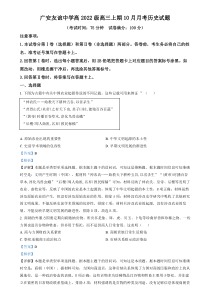

广安友谊中学高2022级高三上期10月月考历史试题(考试时间:75分钟试卷满分:100分)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答第Ⅰ卷时,

选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。一、选择题1.下图为古籍中有关中国农业起源传说的不同记载。这些记载可用来例证”()“神农氏……始教天下耕

种五谷,以省杀生”“昔烈山氏(炎帝)之有天下也,其子曰柱,能殖百谷百蔬”“(黄帝)时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾”“后稷(周人始祖,名弃)教民稼穑”A.原始农业出现的重要性B.中华文明起源的本土性C.史前学术领域的

包容性D.早期文明发展的渐进性【答案】B【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:文明产生时期(中国)。据材料“神农氏……始教天下耕种五谷,以省杀生”“(黄帝)时播百谷草木,淳

化鸟兽虫蛾”“后稷(周人始祖,名弃)教民稼穑”可知,材料反映了神农氏、皇帝、后稷等发明了农业、畜牧业等,反映了中国的农业是本土起源的,体现了中华文明起源的本土性,B项正确;材料虽然涉及原始农业的产生,但没有涉及原始农业的作用,排除A项;材

料没有涉及史学研究中吸收了其他研究的文明成果,不能反映史前学术领域的包容性,排除C项;材料只涉及农业的起源,没有涉及农业的发展,不能反映早期文明发展的渐进性,排除D项。故选B项。2.商朝的外服方国要定期向商缴纳贡物,所贡多是象、犀、虎、贝玉、卜龟等珍禽异兽和珍稀之物。一些方国也

进贡谷物和牲畜,但多用于祭祀,而不是供商人日常食用。这表明()A.商与方国财政关系紧密B.商朝贵族日常生活腐化C.祭祀承载商王政治权力D.贡纳关系昭示政治姿态【答案】D【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时

间信息可知准确时空是:商朝(中国)。据材料可知,方国向商进贡,这种贡纳关系体现了方国对商的臣服和政治上的从属地位,是一种政治姿态的表现,D项正确;这些贡物多为珍稀物品且谷物和牲畜主要用于祭祀,并非建立在紧密的日常财政联系基础上,排除A项;

材料强调的是贡物的种类及用途,没有足够信息体现商朝贵族日常生活的腐化程度,排除B项;选项不是材料主要内容,与材料主旨不符,材料内容主要体现了贡纳关系昭示政治姿态,排除C项。故选D项。3.子产、老子和孔子先后倡导人道要遵循天道和顺应自然的“顺天说”,子思和孟子相继阐明了人类

要参与并帮助自然演化的“助天说”,荀子则提出人类要依据自然规律驾驭自然的“制天说”。这表明春秋战国时期()A.征服自然成为共识B.成熟宇宙观形成C.敬天保民思想发展D.社会生产力提升【答案】D【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题题干的设问词,可知这是本

质题。据本题时间信息可知准确时空是春秋战国时期。根据材料内容可知,春秋战国时期的思想家提出的思想是从顺应自然发展到参与并帮助自然演化再到驾驭自然,体现了人类改造自然能力的提升,由此表明春秋战国时期社会生产力得到提升,如此才是当时的思想家在自然观上不断变化,排除D项;荀子之前的思想家并没有提出要

征服自然,排除A项;这些思想家提出的是与自然有关的思想,并不能体现成熟宇宙观的形成,排除B项;材料内容反映的是自然观,没有体现保民思想,排除C项。故选D项。4.北魏占领淮河流域以后,江淮间南北贸易频繁。北魏边缘州郡官员“皆无防寇御贼之心,唯有通商聚敛

之意”。南朝梁的“郁洲(江苏连云港)接边陲,民俗多与魏人交市”。材料反映的历史现象的影响是()A.苻坚统一黄河流域促进南北交流B.北魏实行俸禄制有利于吏治清明C.南方民族交融促进商品经济发展D.南北方之间经济沟通有利于统一【答案】D【解析】【详解】本题

是单类型单项选择题,据本题主题干的设问词,可知这是正向题,据本题时间信息可知准确时空是:魏晋时期(中国)。据材料“皆无防寇御贼之心,唯有通商聚敛之意”“郁洲(江苏连云港)接边陲,民俗多与魏人交市”北魏与南朝梁对峙时期,南北政权对双方贸易持积极态度,促进了南北贸易频繁,有

利于统一,D项正确;前秦苻坚统一黄河流域,而材料属于北魏时期,排除A项;材料强调南北经济贸易,北魏实行俸禄制有利于吏治清明不符合材料主旨,排除B项;魏晋时期北方民族交融,排除C项。故选D项。5.唐朝士人存在“觅举”的风气。时人薛登批评说:“方今举

士,明诏方下,固已驱驰府寺之廷,出入王公之第,陈篇希恩,奏记誓报。故俗号举人皆称觅举。”“觅举”反映了当时()A.科举取士扩大了选官的范围B.士族仍然把持着选官权力C.荐举仍然是选官的重要途径D.士人主动向

官员自荐求仕【答案】C【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是题本质。据本题时间信息可知准确时空是唐朝时期(中国)。据题意可知,“觅举”是指在科举考试之前,应试的举人寻找王公贵族或者其他名人,向他们

展现自己的作品和能力,希望得到他们的推荐,说明在唐朝时期的科举制中,荐举仍然是选官的重要途径,C项正确;材料反映的是唐朝科举制中的选官特点,并没有体现选官范围的扩大,排除A项;唐朝时期科举制是实行,士族已经不再把持选

官权力,排除B项;士人是向官员自荐,希望得到官员的推荐,而不是在求仕,排除D项。故选C项。6.宋元之际的史学家马端临在《文献通考·田赋考》中写道:“人之贫富不齐,由来久矣。今有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居贫约,家无置锥者,乃厚赋之,岂不背缪”。马端临此处批评的

是()A.井田制B.租庸调制C.两税法D.“摊丁入亩”【答案】B【解析】【详解】马端临认为,有的人家资丰厚,只是因为没有成丁,所以赋税负担轻;有的人家境贫寒,但是因为已经成丁,所以赋税负担重。这实际上是批评按照

人丁征税的弊端,根据选项内容并结合所学可知,按照人丁征税的赋税制度是租庸调制,B项正确;井田制是土地制度,不是赋税制度,排除A项;两税法是以资产为征税的主要标准,不以人丁为主,排除C项;“摊丁入亩”下是废除了人丁税,不再以人丁为标准进行征税,排除D项。故选B项。7.辽宋

夏金元时期的北方少数民族政权在开拓边疆、推动民族发展和民族交融、活跃文化交流等方面起到了积极作用,对中华文明的演进作出了重要的贡献。下列说法能佐证上述观点的是()A.南北面官制促进女真族与汉族民族交融B.榷场互市贸易加强宋与辽夏金经济往来C.迁都燕京实现了边疆

与内地一体化管理D.招抚东北黑龙江流域设立奴儿干都司【答案】B【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:辽宋夏金元时期(中国)。根据所学可知,榷场

互市贸易是宋朝与辽、夏、金等北方民族政权进行经济往来的重要方式。这种贸易不仅加强了各政权之间的经济联系,也促进了文化的交流和交融,对中华文明的演进作出了贡献,B项正确;南北面官制促进契丹族与汉族民族交融,排除A项;元朝实现了边疆与内地一

体化管理,而不是金迁都燕京,排除C项;招抚东北在黑龙江流域设立奴儿干都司是明朝的史实,排除D项。故选B项。8.景祐元年(1034年)十一月甲辰,宋仁宗诏曰:“京旧城内侵街民舍在表柱外者,皆毁撤之,遣入内押班岑守素,与开封府一员专其事”。《宋刑统·侵巷街阡陌》中也规定:“诸侵街巷阡陌者

,杖七十”。到1079年,政府又开始陆续征收“侵街钱”“侵河钱”等。上述举措反映了,当时()A.政府抑商政策松弛B.市坊制度瓦解的趋势C.经济立法体系的完备D.世俗门第观念的淡化【答案】B【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题

时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料“京旧城内侵街民舍在表柱外者,皆毁撤之,遣入内押班岑守素,与开封府一员专其事”与“诸侵街巷阡陌者,杖七十”结合所学知识可知,在北宋前期,政府对于街巷阡陌的限制较为严格,随着商品经济的发展和人口增加

,原有的市坊制度确实出现了松动和改变,坊市之间的界限被打破,市场开始扩散到城中各地,宵禁制度也逐渐废弛,因此题干内容反映了这时期坊市制度逐渐瓦解,B项正确;材料没有体现政府对于“商业”的压制与管理的具体措施,无法得出“政府抑商政策的松弛”的结论,排除A

项;材料只体现“《宋刑统·侵巷街阡陌》”的部分条款,无法得出“经济立法体系的完备”的结论,排除C项;材料主旨“市坊制度瓦解”,而“世俗门第观念的淡化”与材料主旨不符,排除D项。故选B项。9.自北宋始,部分儒

生对苏轼就多有批评,如王觌斥责苏轼“喜怒任情”以及“习为轻浮”,及至南宋,朱熹对苏轼的批判更加全面,“苏氏学术不正,其险谲慢易之习入人心深”“好放肆”“东坡则杂以佛老,到急处,便添以佛老相合。”这表明()A.儒学道德自觉意识强化B.儒佛道三教矛盾尖锐

化C.朋党之争影响人物评价D.理学重视思辨认识全面【答案】A【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据题干设问词,可知这是本质题。据题干时间信息可知准确时空是两宋时期。根据材料“自北宋始部分儒生对苏轼就多有批评”“苏氏学术不正其险

潘慢易之习入人心深”好放肆”“东坡则杂以佛老,到急处,便添以佛老相合”可知,材料内容体现了北宋时期儒生对苏轼的批评,主要是因为苏轼的学术思想不符合儒学思想,说明儒学道德自觉意识强化,A项正确;材料内容主要体现了北宋时期儒生对苏轼的批评,没有体现儒佛道三教矛盾,

排除B项;材料未提及朝堂朋党之争,排除C项;材料内容主要体现了北宋时期儒生对苏轼的批评,没有体现理学重视思辨认识全面的问题,排除D项。故选A项。10.如图所示为明朝某学者笔记摘录。据此可知,这一时期()宣德、正

统间,书籍印版尚未广。今所在书版,日增月益,天下右文之象,愈隆于前已……上官多以馈送往来,动辄印至百部,有司所费亦繁。A.文化事业发展繁荣B.吏治腐败现象严重C.印刷技术领先世界D.抑商政策有所松动【答案】A【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间

信息可知准确时空是:明代(中国)。根据材料“今所在书版,日增月益,天下右文之象,愈隆于前已……上官多以馈送往来,动辄印至百部,有司所费亦繁”可知,该学者所处时期,书籍版本增多,内容十分广泛,相比于之前大大增多,且已被大量印刷并成为官员之间互赠的礼品,这些都

反映了这一时期文化事业得到繁荣发展,A项正确;材料并未涉及吏治腐败的现象,排除B项;没有与其他国家对比的信息,所以无法得出印刷技术领先世界的结论,排除C项;根据所学可知,中国古代一直奉行重农抑商政策,排除D项。故选A项。11.清初思想家李颙指出“儒者之学,明体适用之学也”

,“穷理致知,反之于内,则识心悟性,实修实证;达之于外,则开物成务,康济群生。……明体而不适于用,便是腐儒:适用而不本于明体,便是霸儒。”这一言论()A.表达个性自由的愿望B.体现经世济民的观念C.蕴含离经叛道的倾向D.宣扬空谈心性

的主张【答案】B【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:清初(中国)。据材料“儒者之学,明体适用之学也”、“康济群生”和所学可知,清初思想家李颙提出了明体适用的实学思想,强调体用的统一,要

求学者兼具高尚的德性修养与经世致用的实际功业,B项正确;据材料“穷理致知,反之于内,则识心悟性”可知,李颙实际上将明体之事置于优先的地位,特别强调心性道德修养的重要性,没有主张个性自由和蕴含离经叛道的倾向,排除A、C项;李颙彰扬了儒学的经世致用传统,力斥了空谈身心性命不重躬行

践履的空疏学风,材料强调了心性与实用的结合,排除D项。故选B项。12.有学者指出,清朝在处理民族问题和制定民族政策方面比明朝更稳妥和有效,主要原因就是清朝统治者善于继承与创新。以下属于其“创新”方式的是()A.平定大小和卓的叛乱B.册封五世达赖为“达赖喇嘛”C.颁布《钦定藏内善后章程》D.

满蒙联姻加强对漠南蒙古控制【答案】C【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。结合所学知识可知,1793年,清政府颁布《钦定藏内善后章程二十九条》,以法律形式明确

和落实了中央政府对西藏的管辖权,符合材料“创新”的要求,C项正确;平定叛乱历朝历代都曾经使用过,排除A项;册封不属于创新,唐玄宗时曾封靺鞨首领大祚荣为渤海郡王,排除B项;联姻方式其他朝代也使用过,如汉朝与匈奴和亲、唐朝文

成公主入藏,排除D项。故选C项。13.明朝有人描述在广东大庾岭所见:“盖北货过南者,悉皆金帛轻细之物;南货过北者,悉皆盐铁粗重之类。过南者月无百驮,过北者日有数千。”这表明当时()A.岭南经济发展程度高于北方B.岭南是商人活动的主要地区C.以物易物是商贸的主要方式D.区域差异造成长途贸易兴盛【答

案】D【解析】【详解】材料反映了明朝取道江南经江西越大庾岭到广东的两条商道忙碌的情形。结合明朝区域间长途贩运贸易发展较快,判断D项正确。其他三项材料未涉及。【考点定位】必修二·古代中国经济的基本结构与特点·古代商业的发展

14.清末举行的一次科举考试,论题为“《大戴礼》(即汉代戴德所编辑整理的《礼记》)‘保,保其身体;傅,傅其德义;师,导之教训’与近世各国体育、德育、智育同义论”,要求论证中国传统教育与西方教育同义。这反映了A.近代教育体制已经确立B.“中体西用”治国理

念的推行C.朝廷借科举倡导回归国学D.西方教育思想成为主流【答案】B【解析】【详解】由材料中的“保其身体”“论证中国传统教育与西方教育同义”可知,这是对“中体西用”思想的实践,故B正确;近代教育体制是在辛亥革命后确立的,故A错误;

清廷没有背离过国学,故C错误;近代中国传统教育一直居于主流地位,故D错误。15.下表为1871—1911年中国进口贸易价值中部分国家所占的比重(1871—1911,各期各国总计=100)情况。其中甲是()年份进口国甲乙丙丁1871—18730.534.7-021881—18

833.723.8-0.21891—18934.520.4-0.61901—19038.515.9-0.81909—19117.116.54.23.5A.美国B.英国C.德国D.俄国【答案】A【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这

是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据所学知识可知,美国对华的经济侵略开始较晚,20世纪20年代前,在对华贸易中不占主导地位,根据表格可知,美国为甲,A项正确;19世纪,英国凭借经济实力成为对华最大的贸易

出口国,20世纪时英国对华贸易优势逐渐下降,其占比不断下降,乙是英国,排除B项;根据材料并结合所学可知,丙在19世纪后半期对中国侵略不强,德国为丙,排除C项;俄国工业化水平较低,与中国的贸易往来始终有限,可以推断出丁为俄国

,排除D项。故选A项。16.1902年蔡锷在《军国民篇》指出“欲建造军国民,必先陶铸国魂”,他认为的国魂,便是尚武精神;1903年梁启超在其《论尚武》中也指出,“然则尚武者国民之元气,国家所恃以成立,而文明所赖以维持者也”。他们旨在()A.锻炼国

人体魄推翻满清统治B.学习军事技术抵御列强侵略C.振奋国人精神挽救民族危亡D.进行思想启蒙维系传统文化【答案】C【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料“欲建造军国民,必先陶铸国魂”“然则尚

武者国民之元气,国家所恃以成立,而文明所赖以维持者也”可知,蔡锷和梁启超倡导尚武精神,其目的在于振奋国人精神以挽救民族危亡,C项正确;蔡锷和梁启超旨在振奋国人精神挽救民族危亡,未体现他们都主张推翻满清统治,排除

A项;蔡锷和梁启超旨在振奋国人精神挽救民族危亡,未涉及学习军事技术,排除B项;蔡锷和梁启超旨在振奋国人精神挽救民族危亡,而不是维系传统文化,排除D项。故选C项。17.如表为1862-1872年从澳门运出华工人数一览表,导致华工出国人数变化

的原因可能有()年代186218631864186818701872人数2536666010712122061340721854①不平等条约签订,清政府允许华工出国②跨国公司迅速发展,全球劳动力市场形成③洋务运动展开,提升了华

工的劳动技能④黑奴贸易被限制,殖民者寻找廉价劳动力A.①②B.①④C.②③D.③④【答案】B【解析】【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是原因题,据材料时间信息得出准确时空是近代中国。根据材料,华工出国人数逐渐上升,这主要

因为第二次鸦片战争签订不平等条约允许华工出国,以及黑奴贸易被限制,殖民者寻找廉价劳动力,①④正确;跨国公司发展是在二战后,排除②,华工出国和洋务运动无关,排除③。故选B项。18.辛亥革命后,办报成为时尚,至1913年,全国报馆多达500家,许多报纸以议论时政得失、评说政府官员

、监督政府工作为己任。这一现象的出现反映了()A.民主共和观念深入人心B.民众政治热情得到提升C.公民言论自由得到保障D.辛亥革命群众基础广泛【答案】B【解析】【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是本质题,据材料

时间信息得出准确时空是近代中国。根据材料,辛亥革命后,办报纸成为时尚,人们通过报纸评论政治得失,可知民众的政治热情得到提升,B项正确;材料没涉及民主共和观念,排除A项;C项错在“得到保障”,排除C项;辛亥革命的群

众基础不广泛,排除D项。故选B项。19.“个人主义”是五四时期最重要的思潮之一、和“民主”“科学”构成三足鼎立的态势,但“个人主义”随后遇冷且慢慢销声匿迹。出现这一现象的主要原因是()A.青年追求个人幸福和个

性解放B.民主与科学思想影响深远C.传统伦理和国家危难双重作用D.各思想流派呈现融合趋势【答案】C【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是原因题。根据材料时间信息可知准确时空是:近代(

中国)。根据材料“五四新文化运动时期,‘个人主义’思潮盛极一时……随后却迅速被边缘化”,可得出,五四新文化运动解放了思想,一度出现“个人主义”思潮盛极一时的局面,但由于民族危机严重,加之受传统文化影响,中国人更强调集体意志,在“传统伦理和国家为难双重作用”的

影响下,“个人主义”思潮迅速被边缘化,C项正确;“青年追求个人幸福和个性解放”是“个人主义”思潮出现的原因,不是被边缘化的原因,排除A项;“民主与科学思想影响深远”是影响不是原因,排除B项;“各思想流派呈现融合趋势”与材料主

旨不符,排除D项。故选C项。20.下图是一份民国时期的“省县公职候选人考试及格证书”正上方印有青天白日徽,其正文自右向左竖写,内容如下:“张泽民,年叁拾叁岁,男性,江西省武宁县公民,应甲种公职候选人考试,经检核

及格,依省县公职候选人考试法第十条之规定,合行发给及格证书。”据图可知,当时()A.北洋政府铨叙局颁发此证B.国民政府公务员制度规范C.甄别审查的措施非常严格D.民国政府废除了科举制度【答案】B【解析】【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是推断题。时空范

围为近代中国。根据材料“青天白日徽”“公职候选人考试”“考试法”可知,这是中华民国实行的公务员考试制度,结合内容可以看出,当时考试制度较为规范,B项正确;材料内容不是北洋政府时期,排除A项;甄别针对的是原任职人员,不需要考试,

排除C项;清政府废除了科举制,排除D项。故选B项。21.1934年,李公朴主编的《读书生活》在上海正式创刊,该刊主要探讨中小知识分子的读书生活。1935年起,《读书生活》开始对若干重要理论问题进行探索,做出

了近代中国是“半殖民地半封建社会”、中华民族救亡的性质“依然是资产阶级的民主主义性(质)”等判断。由此可推知()A.广大中小知识分子转型为马克思主义者B.大众对于中国社会性质的认识不断深化C.知识分子运用马克思主义分析中国问题D.上海始终占据中国思想解放的前沿阵地【答案】C【解析】【详

解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题。据本题时空信息可知,准确时空是1935年的中国。根据材料“1935年起,《读书生活》开始对若干重要理论问题进行探索,做出了近代中国是‘半殖民地半封建社会’、中华民族救

亡的性质‘依然是资产阶级的民主主义性(质)’等判断”等信息结合所学知识可知,1935年,随着日本侵略的加强,民族矛盾逐渐成为我国主要矛盾,因此1935年起,《读书生活》开始对若干重要理论问题进行探索,做出了近代中国是“半殖民地半封建社会”、中华民族救亡的性

质“依然是资产阶级的民主主义性(质)”等判断,这体现了我国知识分子运用马克思主义分析中国问题,C项正确;1934年李公朴主编的《读书生活》主要探讨中小知识分子的读书生活,不代表广大中小知识分子转型为马克思主义者,排除A项;李公朴只能代表部分知识分子,不能代表大众,无法得知这时期我国广大人民群众

的状况,排除B项;材料内容没有对比上海及其他地区思想解放程度,无法得出相关结论,排除D项。故选C项。22.如图为一则近代广告,广告信息是:“注意九一八”“中国药棉纱布制造厂大赠送”“国难周年出品纪念”“商标”。该广告()A.发布时间为中华民国二十年B.倡导建立抗日民族统一战线C.号召民众铭记

国耻支持国货D.推动了民族工业的初步发展【答案】C【解析】【详解】据本题次题干的提示词,可知这是推断题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料可知,此时处于抗战时期,“注意九一八”“国

难周年出品纪念”“中国药棉纱布制造厂大赠送”说明该广告借助宣传民族国家意识来提倡国货,C项正确;根据材料“国难周年出品纪念”可知,该广告是为了纪念九一八事变,说明该广告发布的时间在九一八事变爆发一年之后,而民国二十年刚好是1931年,不符合材料时间,排除A项;抗

日民族统一战线是中国共产党为团结全国各民族一切抗日力量,打败日本侵略者而制定的路线和策略。该广告只是警醒国人的民族危机意识,无法体现抗日民族统一战线,排除B项;民族工业的初步发展是在甲午战后,排除D项。故选C项。23.如表为1941—1945年晋绥边区实征粮食数及占总收入比例统

计情况。这反映出晋绥边区()年份19411942194319441945实征粮数(米:大石)207604161587220856215313358483负担占总收入的比例(%)24.617.419.619.421A.农民阶级

的税负相对过重B.根据地扩大和经济发展C.打破了国民政府经济封锁D.土地改革激发劳动热情【答案】B【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:抗日战争时期(中国)。据材料可知,晋绥边区实征粮食数及占总收

入比例都呈现出上升趋势,说明抗战时期,晋绥边区经济实力的不断提升,这与根据地的扩大和边区经济发展相关,B项正确;根据材料信息,无法判定负担是否过重,排除A项;“打破了”一词,说法过于绝对,排除C项;材料中没有涉及土地改革的信息,排

除D项。故选B项。24.1948年11月,《泰晤士报》评论说:“现在看来,中国如果要统一、似乎将从东北出发了。”某西方驻华大使情绪悲观:“我们非常不愿意地得到这样的结论:国民党现政府之早日崩溃是不可避免的了。”据此可知,当时()A.渡江战役已经取得胜利B.人民解放军准

备战略决战C.国民党在大陆统治覆灭D.国共力量对比发生了变化【答案】D【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是1948年的中国。根据材料“1948年11月”“现在看来,中国如果要统一、似乎将从东北出发了。”“国民党现政府之

早日崩溃是不可避免的了”及所学可知,此时处于人民解放战争的战略决战阶段。1948年9月至11月,辽沈战役爆发。1948年11月至1949年1月,淮海战役爆发。1948年11月至1949年1月,平津战役爆发。三大战役是国共两党的战略决战,基本摧毁了国民党

的主要军事力量,使国共力量对比发生了重要变化,D项正确;1949年4月21日,人民解放军分三路发起渡江战役,迅速突破长江防线。1949年4月23日,人民解放军占领国民党统治中心南京,国民党蒋介石集团在大陆的统治覆灭,排除A项;1948年9月至11月,辽

沈战役爆发,揭开了人民解放军战略决战的序幕,不符合题意,排除B项;1949年4月23日,人民解放军占领国民党统治中心南京,国民党蒋介石集团在大陆的统治覆灭,排除C项。故选D项。二、非选择题25.阅读下列材料,回答问题。28分)材料一公元前118年桑弘羊向汉武帝提出了一个盐铁官营的计划。这个

计划的要点是(一)将煮盐、冶铁之事均收归政府管理,所得收入,以补充赋税。(二)“愿募民自给费,因官器作煮盐,官与牢盆”(三)“敢私铸铁器、煮盐者,钛左趾,没入其器物”(四)“郡不出铁者置小铰官”,管理铁器的专卖事宜。”(前117年开始实施这一计划----编者)……据专家断定“西汉的冶炼生铁的技术

,这是我国封建社会前期冶炼技术发展的一个高峰”……——摘编自林剑鸣《秦汉史》材料二汉阳铁厂于1891年兴建,张之洞托人到英国购买设备,结果用买来的炼铁炉生产的钢轨,质太脆而不能用。1896年后,洋务派官员盛宣怀掌管汉阳铁厂,实行股份制改革

,购买了世界最先进的马丁炉改造全厂冶炼设备,大量聘用外国技术人员,落后状况有所改观。但严重依靠买进外国先进设备来维持运转,缺乏独立性和后续力。张之洞也采取措施培养自己的人才,却忽视了高级技术人才和管理人员的培养。当时,外国资本主义为了“久据其利”

和“傲我之无”,“凡有益于我之事彼必挠之”。一战后,钢铁价格剧跌,国内军阀混战,民国政府改变钢轨标准,到1924年,汉阳铁厂全部停产。——摘编自夏冬《中国近代和现代钢铁工业发展道路的得与失——汉阳铁厂和宝山钢铁总厂比较研究的启示》材料三“十一五”以来,重庆钢铁行业显著提升,2011年重庆钢铁工业

产值达到743亿元,年均增长24%,钢材产量首次突破1000万吨,年均增长24%;基本建成全国最大的船舶用钢精品生产基地和西南地区最大的涂镀板生产基地;重钢环保搬迁完成后装备水平跻身全国先进钢企行列。当前,国际国内宏观形势正发生复杂而深刻的变化,钢铁行业市场需求萎缩,国内产能

过剩、竞争加剧,企业融资成本居高不下等制约因素不断加强,与此同时,重庆市还肩负在西部率先实现全面建设小康社会的历史重任,加速发展仍是第一要务,工业化进程加速推进,城镇化、农业化进程不断提速,这为重庆地区钢材消费提供了

强劲的动力。——《重视本地用钢需求优化钢铁产业布局——业内人士谈重庆钢铁工业发展趋势》(2012年)(1)根据材料一,归纳桑弘扬盐铁官营计划的主要措施,并结合所学知识简析这一政策的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉阳铁厂停产的原因

。(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出十一五以来重庆钢铁业发展的有利条件。【答案】(1)措施:政府管理煮盐、冶铁;招募百姓自备经费,使用官府器具煮盐;严禁私自铸铁、煮盐;设置铁官管理铁器的专卖,役使

奴婢、罪犯、自由民卖铁。影响:提高了冶铁技术;解决了国家所需的部分经费。(2)原因:西方列强的破坏和挤压;技术严重依赖外国;洋务企业的管理模式落后,封建体制僵化;关键人才的匮乏;战争导致的混乱动荡环境;钢轨标准的改变;半殖民地半封建社会。(

3)条件:“十一五”规划;西南地区及中国市场的广阔需求;利用先进技术的改造;西部大开发和工业化、城镇化及全面建设小康社会的历史重任。【解析】【小问1详解】本题是特点类和影响类材料分析题,时空是西汉汉武帝时

期(中国)。第一小问措施,据材料一“煮盐、冶铁之事均收归政府管理”可知,政府管理煮盐、冶铁;据材料一“愿募民自给费,因官器作煮盐,官与牢盆”可知,招募百姓自备经费,使用官府器具煮盐;据材料一“敢私铸铁器、煮盐者,钛左趾,没入其器物”可知,严禁私自铸铁、

煮盐;据材料一“郡不出铁者置小铰官”可知,设置铁官管理铁器的专卖,役使奴婢、罪犯、自由民卖铁。第二小问影响,从提高了冶铁技术;解决了国家所需的部分经费的角度思考回答。【小问2详解】本题是背景类材料分析题,时空是近代(中国)

。据材料二“到英国购买设备,结果用买来的炼铁炉生产的钢轨,质太脆而不能用”、“外国资本主义为了‘久据其利’和‘傲我之无’,‘凡有益于我之事彼必挠之’”和所学可得出,西方列强的破坏和挤压;据材料二“但严重依靠买进外国先进设备来维

持运转,缺乏独立性和后续力”可得出,技术严重依赖外国;据材料二“1896年后,洋务派官员盛宣怀掌管汉阳铁厂”可得出,洋务企业的管理模式落后,封建体制僵化;据材料二“采取措施培养自己的人才,忽视了高级技术人才和管理

人员的培养”可得出,关键人才的匮乏;据材料二“一战后,钢铁价格剧跌,国内军阀混战”可得出,战争导致的混乱动荡环境;据材料二“民国政府改变钢轨标准,到1924年,汉阳铁厂全部停产”可得出,钢轨标准的改变;据

上述材料和所学可得出,半殖民地半封建社会。【小问3详解】本题是背景类材料分析题,时空是十一五以来(中国)。据材料三“‘十一五’以来,重庆钢铁行业显著提升”和所学可知,“十一五”规划;据材料三“基本建成全国最大的船舶用钢精

品生产基地和西南地区最大的涂镀板生产基地”和所学可知,西南地区及中国市场的广阔需求;据材料三“重钢环保搬迁完成后装备水平跻身全国先进钢企行列”和所学可知,利用先进技术的改造;据材料三“重庆市还肩负在西部率先实现全面建设小康社会的历史重任......城

镇化、农业化进程不断提速”和所学可知,西部大开发和工业化、城镇化及全面建设小康社会的历史重任。26.阅读材料,回答问题。劝学篇1898年,张之洞发表《劝学篇》。该书共4万余言,深得慈禧太后和光绪帝的赏识,得以“挟朝廷之力以行之,不胫而遍

于海内”。目录(部分)内篇篇名主旨外篇篇名主旨同心明保国保种保教游学非游历外国不为功也教忠陈述本朝德泽深厚学制西国之强,强以学校明纲三纲为礼政之原本阅报知外患而豫防也知类闵神明之胄裔以保种变科举所习所用,事必

相因也宗经周秦诸子取节则可农工商学教农工商,利乃可兴也正权斥民权之乱政矿学兴地利也循序讲西学必先通中学铁路通血气也守约欲存中学,宜治要约取也会通知西学之精意通于中学正文(摘编)二十四篇之义,括之以五知:一、知耻。耻不如日本,耻

不如土耳其,耻不如暹罗,耻不如古巴。二、知惧。惧为印度,惧为越南、缅甸、朝鲜,惧为埃及,惧为波兰。三、知变。不变其习,不能变法。不变其法,不能变器。四、知要。中学考古非要,致用为要。西学亦有别,西艺非要,西政为要。五、知本。在海外不忘国,见异俗不忘亲,多智巧不忘圣。——

摘自张之洞《劝学篇》书评,即评论并介绍书籍的文章。请根据上述材料并结合所学,为张之洞的《劝学篇》写一篇书评。(要求:表述成文,观点明确,论述充分,逻辑清晰)【答案】从作者及书籍创作背景角度作答:该书作者张之洞出身科举,是洋务运动的代表人物,曾创办汉阳铁厂等企业

;甲午战争后,民族危机加深,洋务运动破产,顽固派与维新派相互驳难;为调和思想之争以达成共识,进而挽救危局,张之洞撰写《劝学篇》。从内容角度作答:《劝学篇》集中体现了张之洞“中体西用”的思想。一方面强调“中学为体”,肯定传统政治秩序,论述三纲五常的合理性,反对民权;一方面强

调“西学为用”,通过革新文化教育制度、发展农工商学、构建近代军事体系,来开启民智,实现国富民强。从影响角度作答:该书一方面丰富了西学的内涵,超越了洋务派仅把科学技术作为西学的局限性认识,一定程度上推动了近代中国社会的转型;一方面立意于维护君主专制,对抗革命舆论,未能满

足社会发展的现实需要,具有保守性。【解析】【详解】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是近代中国。设问是为张之洞的《劝学篇》写一篇书评。根据材料“1898年,张之洞发表《劝学篇》。该书共4万余言,深得慈禧太后和光绪帝的赏识”及所学从作者及书籍创作的

背景角度说明,张之洞是洋务运动的代表人物,曾创办汉阳铁厂等企业;甲午战争后,民族危机加深,洋务运动破产,顽固派与维新派相互驳难;为调和思想之争以达成共识,进而挽救危局,张之洞撰写《劝学篇》。根据材料“三纲为礼政之原本”“斥民权之乱政”“讲西学必先通中学”“教农

工商,利乃可兴也”“知西学之精意通于中学”及所学可知,《劝学篇》集中体现了张之洞“中体西用”的思想。一方面强调“中学为体”,肯定传统政治秩序,论述三纲五常的合理性,反对民权;一方面强调“西学为用”,通过革新文化教育制度、发

展农工商学、构建近代军事体系,来开启民智,实现国富民强。根据材料“中学考古非要,致用为要。西学亦有别,西艺非要,西政为要。”及所学可知,该书一方面丰富了西学的内涵,超越了洋务派仅把科学技术作为西学的局限性认识,一定程度上推动了近代中国社会的转型;根据材料“斥民权之乱政”及所学可知,《劝学篇》一

方面立意于维护君主专制,对抗革命舆论,未能满足社会发展的现实需要,具有保守性。27.阅读材料,完成下列要求。材料1938年5月,毛泽东在延安抗日战争研究会上作了《论持久战》的演讲,批驳了“亡国论”和“速胜论”,科学地确定了抗日战争的持久战性质及其基本战略。演讲中,毛泽东说:中日战争“这种持久战

,将具体地表现于三个阶段中。第一个阶段,是敌之战略进攻、我之战略防御的时期。第二个阶段,是敌之战略保守、我之准备反攻的时期。第三个阶段,是我之战略反攻、敌之战略退却的时期。”“第一阶段敌是优势,我是劣势”。“第二阶段,也许将经过相当长的时间。在这个时间

内,敌我力量对比将发生巨大的相反的变化”。第三阶段中国则将进行战略反攻。“中国由劣势到平衡到优势,日本由优势到平衡到劣势,中国由防御到相持到反攻,日本由进攻到保守到退却——这就是中日战争的过程,中日战争的必然趋势。”《论持久战》准确预见了中国抗战

的发展,被事实证明是科学的真理,经受住了历史的检验和时间的检验。——摘编自杨冬权杨荀《〈论持久战〉对中国抗战的正确预见》(1)根据材料并结合所学知识,指出毛泽东《论持久战》发表的背景。(2)根据材料并结合所学知识,简述中国共产党为坚持持久抗战所作的努力。【答案】(1)

背景:日本发动全面侵华战争,中华民族危机加深;中国正面战场抗战接连失利;中国“速亡论”和“速胜论”论调的盛行。(2)努力:积极倡导和推动第二次国共合作,建立抗日民族统一战线;制定全面抗战路线,建立敌后抗日根据地,开展持久广

泛的以游击战为主的游击战争;实行“三三制”原则,加强抗日民主政权建设;实行减租减息政策,开展大生产运动;加强政治思想建设,积蓄力量,为战略反攻做准备。【解析】【小问1详解】本题是背景类材料分析题。时空是1938年(中国)。根据材料一的时间信息可知,1938年日本发动全面侵

华战争,中华民族危机加深;根据材料一“1938年5月,毛泽东在延安抗日战争研究会上作了《论持久战》的演讲,批驳了“亡国论”和“速胜论””得出,中国“速亡论”和“速胜论”论调的盛行;结合所学知识可知,当时中国正面战场抗战接连失利。【小问2详解】本题是特点类材料分析题。时空是1938年(中国)。根据所

学知识可知,中国共产党在军事上:积极倡导和推动第二次国共合作,建立抗日民族统一战线;制定全面抗战路线,建立敌后抗日根据地,开展持久广泛的以游击战为主的游击战争;政治上:在抗日根据地实行“三三制”原则,加强抗日民主政权建设;经济上:实

行减租减息政策,开展大生产运动;思想上:加强政治思想建设,积蓄力量,为战略反攻做准备。