PDF

PDF

【文档说明】四川省绵阳南山中学2022-2023学年高二下学期期中考试 历史.pdf,共(7)页,603.635 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-9db8d8e44867d4e01b79b4214a1ea1b5.html

以下为本文档部分文字说明:

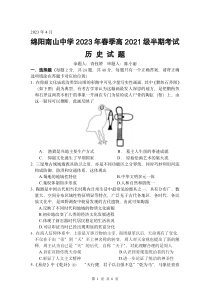

第1页共6页2023年4月绵阳南山中学2023年春季高2021级半期考试历史试题命题人:青钰娇审题人:陈小丽一、选择题(每题2分,共24题,共48分,每题只有一个正确答案,请将正确选项填涂在答题卡对应的位置)1.在仰韶文化庙底沟类型出图的彩陶中可见少量写

实性画面,其中《鹳鱼石斧图》(如下图)最为典型。有考古学家认为这幅画最发人深思的地方,是把鹳衔鱼和石斧这两类不相干的事象一并画在专门为装殓成人尸骨的陶缸(棺)上。由这一疑问可以推断,此画反映了A.渔猎是当地主要生产方式B.墓主人生前的事迹成

就C.仰韶文化诞生了早期国家D.原始绘画艺术的集大成2.三星堆古城城墙既具防卫之用,亦是不同功能区之分界线,同时巧妙利用河流构成防御、防洪和交通体系。这体现出A.蜀地的地域性特征B.中华文明多元一体C.集权体制初步形成D.人和自然和谐统一

3.陶器是中国古代相当长时期内日常生活中最常见的器具之一,具有分布广、数量大、空间分布区域性特征明显等特点,广泛见于古代各地区、各时代、各民族文化中,是田野调查中较易发现的古代遗物。由此可知陶器A.反映了不同时代和地域的物

质文化面貌B.初步地改变了人类的经济文化发展进程C.体现了新石器时代居民稳定的生活状况D.可以印证当时已经出现明显的贫富分化4.在商人信仰体系中,上帝是万事万物的主宰。商周鼎革以后,天命观有了变化,不仅在于由“帝”到“天”至上神名称的转变,周人对天命观也提出了新的解释

,周王认为自己是“天”的后代,自称“天子”。对此理解合理的是周人A.旨在宣扬传统天命观B.认识到要规范统治者的行为C.彰显了人文主义精神D.进一步论证了统治的神圣性5.《易经》中《乾卦》云:“天行健,君子以自强不息”“乾为马”,马象征孜孜第2页共6页不

倦、奋力进取;《坤卦》云:“地势坤,君子以厚德载物”“坤为牛”,牛象征无为而治、厚德载物。因此,儒道两家学派创始人在后世的艺术形象常如下图所示。从中说明这两派学说初创时A.在当时民间有一定影响B.两者立场不同互相矛盾C.针对现实问题有的放矢D.迎合

新兴地主阶级需求6.儒家大同思想使很多乐善好施的仁者以“人饥己饥,人溺己溺”的精神致力于济贫弱的社会慈善活动。《周礼》《礼记》中关于古代礼仪的记载,也成为后世慈善活动的理论源泉。其价值主要是A.有助于构建和谐的社会秩序B.有利

于弘扬社会正气C.利于完善儒家伦理价值体系D.文人更注重品德修养7.中华原典强调“裔不谋夏,夷不乱华”和“以华变夷”,但是“华夏”本身所具有的自信和大气魄,使她能够如大海收纳百川,吸收、融合甚至同化各种外来文化而不失自我。这体现了A.夷狄

界限已然消失B.理学的兼容并蓄C.华夏文明和而不同D.古籍注重民族性8.“兴水利,而后有农功;有农功,而后裕国”,中国历代善治国者均以治水为重,通过兴修水利、治理江河,人们逐渐在平原地区居住,进而开拓疆土、繁衍人口、发展经济。这指出了A.华夏农

耕文明高度依赖灌溉B.治水与农业经济发展和政治稳定的关系C.水利建设的专业性逐渐增强D.治水深刻地影响了国家兴盛与政权更替9.“悝撰次诸国法,著《法经》。以为王者之政,莫急于盗贼,故其律始于《盗》《贼

》。盗贼须劫捕,故著《网》《捕》二篇。其轻狡、越城、博戏、借假不廉、淫侈、逾制,以为《杂律》一篇。又以《具律》具其加减。是故所著六篇而已,然皆罪名之制也。”据材料可知《法经》A.根本目的是维护社会安定B.表明古代立法体系逐渐成熟C.触及根本政治制度的变革D.体现出已

由人治转变为法治10.春秋前期,盟誓(结盟立约)是诸侯之间实现互信的重要方式;春秋中后期,质子(将王子或世子派到他国做人质)作为盟誓的补充大量出现;战国时期,起到事实作用的盟誓寥寥无几,质子成为国家间邦交的重要手段。这表明第3页共6页A.社会伦理由

血缘纽带转向契约纽带B.以信义为核心的信用体系得到重建C.儒学调和社会矛盾的功能逐渐增强D.传统社会准则和行为规范逐渐式微11.战国时期,赵武灵王力主学习少数民族的长处,倡导胡服骑射。北魏时期,孝文帝力主迁都洛阳,全面实行汉化政策。他们共同的目的是A.巩固对中原的统治B.促进本民族发展C.

顺应民族交融潮流D.为提升军事实力12.秦孝公任用商鞅变法,严厉推行分户析居的改革政策,规定“民有二男以上不分异者,倍其赋”,把家庭单位强令拆分到最细小程度。父与成年男子分居,都以户主身份列名国版。商鞅此举力图A.瓦解宗法制度的社会根基B.维护小农经济主导地位C.推动重农抑商政策的建

立D.移风易俗实现社会转型13.秦王朝建立至汉武帝初年,铁器的应用已经扩展到了社会生活的各个领域,制作的铁器物美价廉。而在汉武帝实行盐铁官营后,官府制造生产的铁器农具,质量不佳且价格较高,妨碍农事。这说明A.盐铁官营不利于百姓生活B.官营工匠的

技术水平不高C.垄断专营易引发官商勾结D.适当竞争有助于经济发展14.秦汉时期,因运输保管不易,户籍、田籍等基础性账簿都是在乡编制,一式仅两份,正本留乡,副本仅上呈至县。魏晋时期,基础账簿则由县负责制作,一式多份,由县上报郡、直至中

央政府。这一变化得益于A.专制制度的发展B.户籍制度的完善C.行政效率的提高D.书写材料的进步15.在中国传统社会里,士大夫逐渐站到了政治的中心地带,他们的思维再也离不开对于君主政治体制的认同,“三月无君,惶惶如

也”,离开政治他们将“无所措手足矣”。对此认识正确的是A.官吏的从政素质得到保证B.增强了国家治理的效果C.士人成为专制统治的仆从D.推动了选官制度的发展16.在中国历史上,每一次大的统一都伴随着文化和思想观念上的整合创新。秦朝的统一使秦与山东六国“车同轨,书同文,行同伦

”,中国有了统一的文字,这对于中国文化的开拓和发展有深远意义。对此认识正确的是A.社会的变革影响了价值取向B.统治的疆域范围进一步拓展C.政治大一统推动了文化发展D.阻碍了各地原有文化的发展17.据《南史》记载,南朝女棋手娄逞“变服诈为丈夫,粗知围棋,解文义,徧游公卿,仕至扬州议曹从事

。”唐朝后宫设有寓教棋博士传授棋艺,史书上有安南国向皇后进贡“木钝象骨棋盘一面,象牙棋子一具”的记载。据此可知,当时A.女性参与围棋活动得到社会认可B.围棋活动具有一定的社会基础第4页共6页C.政府支持推动女子围棋

运动发展D.围棋传播经历自下而上的过程18.董仲舒对各派思想的综合使他成为前汉最具代表性的思想家,但先秦儒家的真精神以及思想最具创意的部分,也断送在他手中。对先秦儒家“真精神”认识正确的是A.内容完全脱离实际B.具有人文主义色彩C.缺乏政

治实践价值D.民族交融色彩浓厚19.王安石推行变法期间,苏轼在给宋神宗的上书中说:“惟商鞅变法不顾人言,骤至富强,亦以召怨天下……虽得天下,旋踵灭亡。”据此可知苏轼A.肯定了商鞅变法的作用B.与王安石立场根本对立C.对商鞅变法的评价中肯D.借机来反对王安石变法2

0.朱熹曾上奏章说“我以前读《资治通鉴》,发现其间周末诸侯称王号,却未更正,汉丞相诸葛亮出师讨贼,反而被写成入寇,像这样的事情不是一两处,而是很多……(于是我写了一本《资治通鉴纲目》)在评判是非得失时,用了春秋笔法,略示训戒……”据此可推知,《资治通鉴纲目》A.以尊重事实为编著的原则B

.和《春秋》的体裁相同C.史料价值高于《资治通鉴》D.旨在宣扬封建正统观念21.针对利玛窦所绘世界地图,明人郭子章认为“此则千古未闻之说,而暗与《括地象》《山海经》合”。明人方中履也指出,《坤舆万国全图》

中“地与海本是圆形,而合为一球”与《黄帝素问》《周髀算经》相合。这说明A.中西文化出现融合发展的趋势B.历史记忆影响人们认识新生事物C.明代士人已初步具备世界意识D.外来文化激发了传统文化的活力22.近些年来,宋史学界希望摆脱以往习用的朝代框架,努力使自己的研究在更

长的时段中找到意义。钱钟书曾说:“在中国文化史上有几个时代一向是相提并论的,文学就说唐宋,绘画就说宋元,学术思想就说汉宋,都得数到宋代。”关于宋朝文化,这两者的观点都A.蕴含宋朝文化的世俗化特征B.肯定了宋朝文化的重要历史地位C.适应了民族交融发

展的需要D.阐明了经济对于文化的推动作用23.古希腊人从最早的伊奥尼亚学派开始,就特别注意观察天象、气象和生物世界,并发展起了气象学、动物学等实证科学。与此同时,希腊人也进行热和空气的实验,以及关于斜面、杠杆、滑轮的力学实验等最初的科学实验活动。据此可知,希腊早期科学A.揭示了

世界的普遍规律B.形成较完整的科学体系C.推动了理性思维的发展D.突破了宗教神学的桎梏24.公元前6世纪后期,毕达哥拉斯和他的弟子们认为思考是最高级的善,个人需从邪恶的肉欲中净化出来;认为事物的本原是抽象的数,并提出了著名的“毕达哥拉斯定理”。这反映了古希腊人A.关

注自然界和人类的关系B.已经树立了人的尊严和权威C.寻求规律预见未来的特点D.希望重建人们的道德价值观第5页共6页二、非选择题(共3道大题,共52分,请在答题卡规定的位置作答)25.阅读材料,完成下列要求。(25分)材料一儒家和道家产生于春秋战国大动荡时期,……儒家要求人们把他人利益、社会整体利

益放在首位,把社会完善作为人生责任。在道德教育上,儒家注重培养为官者“以民为本”、对百姓负责的责任意识,“君子安而不忘危,存而不忘亡”的忧患意识,主张为官必须有公正无私、勤政有为、清廉自守的道德规范。儒家重视“礼”的道德规范的作用。道家道德教育的基本思想是顺化。道家讲修

身之德“谦卑”:强调自修,保持内心的极端平静;主张“人性本真”:追求人的个性解放与自由;讲为政之德“无为”和“不争”的官德:注重自然发展规律,不人为地强力干扰,为官者要谦和地对待下属和民众;主张应世之德“宽容”:待人以仁慈和宽厚;道家的淡泊功名,致虚守静,大公无私等道德规范,对社会主

义价值观的构建也十分有益。——摘编自《儒道两家德育思想的比较》和《道德经里的德育思想》材料二时代的震荡迫使明清之际的大儒对理学做出多方面的反省。王夫之提出了“六经责我开生面”的主张,力图复兴经学;顾炎武则批评理学“以明心见性之空言,代修已治人之实学”。人们愈加

倾向于朱熹格物、专研经典的趋实作风,而对于王学末流沾染禅氏习气略感不满,并从明亡的反思中,意识到理学之中掺杂佛老成分的危害。随着学风的转变,学者转向以儒家经典为研究对象,出于对经典的维护,对先圣的推崇,他们力图弄清孔孟的原意,恢复经典本义,对古籍的整理、校勘、注疏、辑佚成为主

要治学方法。——摘编自《简析明清之际的理学反思》(1)根据材料一,概括儒家和道家在道德教育思想上的相同点。结合所学知识,简述儒家道德教育思想的现实意义。(13分)(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清之际理学反思的表现及其出现这种现象的原

因。(12分)26.阅读材料,完成下列要求。(12分)第6页共6页材料自古以来,汉字的传承与中国文明的延续就始终保持着相互成就、共同成长,不断变革创新的辩证发展关系,二者在历史长河中始终存在着高度的一致性。而在中国文明定型于中原腹地之后向四周扩散的过程中,儒学文献和汉字文言

传承活动发挥了极为重要的作用。汉字跨越方言和语言的鸿沟,成为东亚文明圈内最具代表性的文化符号。儒学文献塑造了东亚文化圈内各民族、各国共同的价值观念,表达“天下大同”的政治理想。——摘编自黄亚平《论汉字传承与中国

文明延续的辩证发展关系》根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)27.【历史上的重大改革回眸】(15分)材料平城时代是北魏势力发展的重要时期,但随着北魏帝国的发展,平城已不再适宜作

为都城。493年秋,孝文帝放弃平城,迁往洛阳。洛阳素有“王里”之称,却在晋末大乱时毁于兵火,“号为荒土”。孝文帝“营洛务求壮丽”,“礼盛周宣《斯干》(祝贺周朝贵族宫室落成的歌辞)之制,事高汉祖壮丽之仪”,里坊形制益发规整化。城中有“户十万九千余”

,若按五口之家的标准计算,至少也有五六十万人。而后世王夫之则认为:迁洛“涂饰虚伪……糜天下于无实之文,自诧升平之象。强宗大族,以侈相尚……部落心离,浮华气长”,是北魏速亡的原因。——摘编自陈汉玉《也谈北魏孝

文帝的改革》等(1)根据材料并结合所学知识,概括孝文帝时期重建洛阳的特点。(6分)(2)根据材料并结合所学知识,简评孝文帝时期重建洛阳的活动。(9分)获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue10

0.com