DOC

DOC

【文档说明】上海市鲁迅中学2021-2022学年高一下学期期中语文试题 含解析.docx,共(16)页,36.703 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-9c6c6e15ef29b38206f7358eaad0ab45.html

以下为本文档部分文字说明:

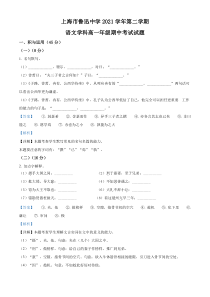

上海市鲁迅中学2021学年第二学期语文学科高一年级期中考试试题一、积与运用(45分)(一)(8分)1.名句默写。(1)_____________,铿尔,_____________,对曰:“_____________。”(2)曾皙曰:“夫三子者之言何如?”子曰:“__________

___。”(3)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,从呼应冉有的“_____________,_____________”两句话可以看出公西华更为谦虚。(4)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,孔子认为公西华低估了自己,他完全可以担任

更重要工作的能力的句子是:“_____________,_____________。”【答案】①.鼓瑟希②.舍瑟而作③.异乎三子者之撰④.亦各言其志也已矣⑤.非曰能之⑥.愿学焉⑦.赤也为之小⑧.孰能为之大【解析】【详解】本题考查学生默写常见的名

句名篇的能力。本题要注意的字词有:“撰”“已”“焉”“孰”。(二)(16分)2.加点字解释。(1)摄.乎大国之间:__________(2)刑.于寡妻,至于兄弟:__________(3)批大郤,导大窾.:__________(4)不如因.善遇之:__________(5)窃.为大

王不取也:__________(6)大礼不辞小让.:__________(7)错勘.贤愚枉做天:__________(8)着这楚州亢.旱三年:__________【答案】①.夹,处②.做榜样③.空隙,指骨节间的空穴④.趁机⑤.私下里⑥.谦让⑦.审问⑧.极【解析】【详解】本题考查

学生理解文言实词在文中的意义的能力。(1)“摄”,夹,处。句意:夹在(几个)大国之中。(2)“刑”,做榜样。句意:给自己的妻子作榜样,推广到兄弟。(3)“窾”,空隙,指骨节间的空穴。句意:砍入牛体筋骨相接的缝隙,引刀进入骨节间的空处。(4)“因”,趁机。句意:不如趁此

好好对待他。的(5)“窃”,私下里。句意:我私意认为大王不应采用(这种做法)。(6)“让”,谦让。句意:讲大礼不必计较小的谦让。(7)“堪”,判断。句意:你错误地判断好人坏人白做天。(8)“亢”,极。句意:让这楚州大旱三年。(三)选择题(21分)3.下列文学常识

中,有误的一项是()A.《左传》原名《左氏春秋》,是一部编年体史书,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所著,也是一部优秀的文学作品。B.司马迁的《史记》是中国第一部纪传体史书(以前的史书多以编年体记述),以人物传记为中心叙述史实,中国的官方正史“二

十四史”及其他史书,都依照《史记》体例,以纪传体编纂而成。C.《汉书》,又称《前汉书》,是由中国西汉历史学家班固编撰的中国第一部纪传体断代史,同时也是“二十四史”之一,与《史记》《后汉书》《三国志》并称为“前四史”。D.鲁迅评价《史记》是

“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。【答案】C【解析】【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。C.“中国西汉历史学家班固”错误,班固东汉历史学家。故选C。4.以下对先秦诸子及其思想、学说表述

不正确的一项是()A.孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。有《孟子》七篇传世,其学说出发点为性善论,提出“仁政”、“王道”,主张德治。南宋时朱熹将《孟子》与《论语》、《大学》、《春秋》合在一起称“四书”。B.孔子,名丘,字

仲尼,儒家学说的创始人。他的哲学思想提倡“仁义”,“礼乐”,“德治教化”,以及“君以民为体”。后世并尊称他为“至圣”、“万世师表”。《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子弟子及其再传弟子编撰而成。C.庄子,名周,战国人,著名思想家、哲学家、文学家,是道家学派的代表人物,老子思想的继

承和发展者。后世将他与老子并称为“老庄”。他们的哲学思想体系,被思想学术界尊为“老庄哲学”。代表作品为《庄子》。D.先秦诸子学说是中国古代思想的第一个高峰,影响深远。阅读先秦诸子散文经典篇章,有助于我们了解中华文化的一

些重要理念,领会其中包含的人文精神。【答案】A是【解析】【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学常识的能力。A.“四书”,是《论语》《孟子》《大学》《中庸》的合称,没有《春秋》。故选A。5.以下关于元曲的说法有错的一项是()A.元曲包括散曲和杂剧两部分。其中散曲分小令和套曲,以

唱为主。杂剧注重唱和演。B.元曲四大家分别关汉卿、马致远、白朴、郑光祖。其代表依次分别是《窦娥冤》《汉宫秋》《梧桐雨》《赵氏孤儿》。C.元杂剧剧本由唱、科、白三部分构成,唱词是按一定的宫调(乐调)、曲牌(曲谱)写成的韵文。科是戏剧动作的总称。包括舞台的程式、武打和舞蹈。白是“宾白”,是剧中人的说白

部分。D.关汉卿,号已斋叟,金末元初大都(现北京)人。元代杂剧的代表作家,也是我国戏剧史上最早、最伟大的戏剧作家。他创作的杂剧现仅存18部。其中的《窦娥冤》是世界十大悲剧之一。【答案】B【解析】【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。B.“白朴、郑光祖

的代表作分别是《梧桐雨》《赵氏孤儿》”表述错误,白朴的代表作是《墙头马上》,郑光祖的代表作是《倩女离魂》。故选B。6.下列句子中没有运用修辞手法的一项是()A.仰着头,才望见峰顶,中间是一线蔚蓝的天空。B.

隔壁教室里好像是李老师在上课。C.山朗润起来了,水涨起来了,太阳的脸红起来了。D.拥有这么好的资源却不利用,这不是一种资源浪费吗?【答案】B【解析】【详解】本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。A.运用了夸张的手法。B.虽然具有比喻词“好像”,但不是比喻

句,所以没有运用修辞手法。C.运用了拟人和排比的手法。D.运用了反问的手法。是故选B。7.下列各句中,表达得体的一句是()A.老师,我的作文已写好放您桌面了,希望您能抽空拜读一下,如有不妥,请您帮我改正。B.杨老师年过七旬仍然

笔耕不辍,作为他的高足,我们感到既自豪又惭愧。C.母亲记挂我,对我上周的微恙念念不忘,多次打电话询问我的情况。D.多年来承蒙你照顾,现在你家里遇到了难处,我自然也应该鼎力相助,竭诚回报。【答案】C【解析】【详解】本题考查学生语言表达得体的能力。A

.“拜读”是敬辞,阅读别人的作品。用在此处不当。B.“高足”是敬辞,称别人的徒弟。不能称自己。D.“鼎力相助”是敬辞,感谢别人的帮助,用在此处不当。故选C。8.北京冬奥会如期举行,简约而精彩的开幕式奏响华章,同学们收看后激动不已,纷纷

发朋友圈。以下语句关联词运用不恰当的一项是()A.无论..是倒计时的24节气景观,还是..灵感来自中国结图案的巨型雪花,无不凸显中华传统文化之美,展现中华五千年文明的博大精深。B.“不点”主火炬不仅..颠覆奥运传统,而

且..是一次创新,既.符合绿色低碳环保观,更.是中国文化传统中“无为而为”理念的从容运用。C.虎头帽、中国结、窗花纹样……中国文化符号构成的视觉系统令人惊艳;而.“黄河之水天上来”作为五环出场的舞美设计,却.让我不禁惊呼“太中国”。D.北京冬奥

会开幕式中,我尤其喜欢插入的冬奥短片,哪怕..是略带狼狈的摔跤都.充满着生命力,还有人间烟火气。【答案】C【解析】【详解】本题考查学生正确使用关联词语的能力。C.“却”错误。“却”表示转折,这里面不是语义上的转折,而是递进

,可改为“更”。故选C。9.小明考试失利,灰心丧气,下列最适合用来劝慰他的一项是()A.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。B.宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。C.士不可以不弘毅,任重而道远。D.莫愁前路无知己,天下谁人不识君?【答案】B【解析】【详解】本题考查

学生语言表达得体的能力。A.“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”意思是总会有一天,我能乘长风破巨浪,高高挂起云帆,在沧海中勇往直前。这句话表现了一种自信,这里与“考试失利、灰心丧气”的学生不符。B.“宝剑锋从磨

砺出,梅花香自苦寒来”意思是宝剑的锐利刀锋是从不断的磨砺中得到的,梅花飘香来自它度过了寒冷的冬季。这一句可以用来劝慰同学要能经受考试失利的磨砺。C.“士不可以不弘毅,任重而道远”意思是一个士人,一个君子,必须要有宽广、坚韧的品质,

因为自己责任重大,道路遥远。这句话强调品格,用来劝慰同学考试失利也显得不合适。D.“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”意思是不要为前路没有知己而发愁,天下有谁不认识您?这一句适合安慰离别朋友,与“考试失利”的情景不符

。故选B。二、阅读(55分)(一)(18分)阅读下面的文章,完成各题。《咬文嚼字》(有删减)朱光潜①一般人根本不了解文字和思想感情的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些。其实更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。姑举一个人人皆知的实例

,贾岛吟诗,有“鸟宿池边树,僧推月下门”两句,古今人都赞赏“敲”字比“推”字下得好。其实这不仅是文字上的分别,同时也是意境上的分别。“推”固然显得鲁莽一点,但是他表示孤僧步月归寺,门原来是他自己掩的,于今他“推”。他须自掩自推,足见寺里只有他孤零零的一个和尚。在这冷寂的场合,

他有兴致出来步月,兴尽而返,独往独来,自在无碍。他也自有一副胸襟气度。“敲”就显得他拘礼些,也就显得寺里有人应门。他仿佛是乘月夜访友,他自己不甘寂寞,那寺里假如不是热闹场合,至少也有一些温暖人情。比较起来,“敲

”的空气没有“推”的那么冷寂。就上句“鸟宿池边树”来看,“推”似乎比“敲”更调和些。“推”可以无声,“敲”就不免剥啄有声。惊起了宿鸟,打破了岑寂,也似乎平添了搅扰。究竟哪一种意境是贾岛当时在心里玩索而要表现的,只有他自己知道。所以问题不在“推”和“敲”字哪一个比较恰当,而在哪一种境界是他当

时所要说的而且与全诗调和的。在文字上推敲,骨子里实在是在思想感情上“推敲”。的②无论是阅读或是写作,字的难处在意义的确定与控制。字有直指的意义,有联想的意义。比如说“烟”,它的直指的意义见过燃烧体冒烟的人都会明白。只是它的联想的意义远离不易捉摸,它可以联想到燃烧弹,鸦片烟榻,庙里焚香,“

一川烟水”“杨柳万条烟”“烟光凝而暮山紫”“蓝田日暖玉生烟”……种种境界。直指的意义载在字典,有如月轮,明显而确实;联想的意义是文字在历史过程上所累积的种种关系,有如轮外月晕,晕外霞光。其浓淡大小随人随时随地而各个不同,变化莫测。科学的文字越限于直指的意义就越精确,文学的文字有时却必须顾到联

想的意义,尤其是在诗方面。直指的意义易用,联想的意义却难用,因为前者是固定的后者是游离的,前者偏于类型后者偏于个性。既是游离的个别的他就不易控制。而且它可以使意蕴丰富,也可以使意义含糊甚至支离。③联想意义也是最易误用而生流弊。联想起于习惯,习惯老是

喜欢走熟路,熟路抵抗力最低,引诱性最大,一人走过,人人就都跟着走,越走就越平滑俗滥,没有一点新奇的意味。字被人用得太滥,也是如此。从前作诗文的人都依靠《文科触机》《幼学琼林》《事类统编》之类书籍。要找词藻典故,都到那里去乞灵。美人都是“柳腰桃面”“王嫱、西施”,才子都是“学富五车、

才高八斗”,谈风景必是“春花秋月”,叙离别不外“柳岸灞桥”,做买卖都有“端木遗风”,到现在用铅字排印数籍还是“付梓”“杀青”。像这样例子举不胜举。他们是从前人所谓“套语”,我们所谓“滥调”。一件事物发生时立即使你联想到一些套语滥调,而你也就安于套语滥调,毫不斟酌地使

用它们,并且自鸣得意。这就是近代文艺心理学家所说的“套版反应”(stockresponse)。一个人的心理习惯如果老是倾向于套板反应,他就根本与文艺无缘。因为就作者说,“套版反应”和创造的动机是仇敌;就读者说,它引不起新鲜而真切的情趣。一个作者在用字用词上离不掉“套版反应”,在运思布局上面

,甚至在整个人生态度方面也就难免如此。不过习惯力量的深度常非我们的意料所及。沿着习惯去做总比新创更省力,人生来有惰性。常使我们不知不觉的一滑就滑到“套板反应”里去。你如果随便在报章杂志或是尺牍宣言里面挑一段文章来分析,你就会发现

那里面的思想情感和语言大半都由“套板反应”起来的。韩愈谈他自己做古文“惟陈言之务去”。这是一句最紧要的教训。语言跟着思维情感走,你不肯用俗滥的语言自然也就不肯用俗滥的思想情感;你遇事就会朝深一层去想,你的文章

也就是真正是“作”出来的,不致落入下乘。10.第③段中“乞灵”一词在文中的含义是:____________________________。11.结合全文,下列表述符合文章内容的一项是()A.一件事物发生时,如果你的心理

习惯倾向于“套板反应”,那么这件事容易让你联想到一些套语滥调,并且毫不斟酌地使用它们。B.“烟”的直指的意义见过燃烧体冒烟的人都会明白,但它的联想的意义迷离不能捉摸。C.科学的文字越限于直指的意义就越精确,文学

的文字却必须顾到联想的意义,包括诗方面。D.因为直指的意义易用,联想的意义难用,所以前者是固定的,后者却是游离的。12.以下选项与作者原意最相符的一项是()A.“蓝田日暖玉生烟”是因为蓝田发生燃烧使玉石俱焚产生烟雾引起的联想。B.字的联想意义因带上主观色彩而因人因时因地而异,变化莫

测。C.只要在报章杂志里面挑一段文章来分析,你会发现那里面的思想情感和语言都由“套板反应”起来的。D.诗文中的字难以控制是因为它可以使意蕴丰富,也可以使意思含糊甚至支离。13.阅读下面的材料,联系选文回答问题。郭沫若先生

的剧本里婵娟骂宋玉说:“你是没有骨气的文人!”上演时他自己在台下听,嫌这话不够味,想在“没有骨气的”下面加“无耻的”三个字。一位演员提醒他把“是”改为“这”,“你这没有骨气的文人!”就够味了。他觉得这字改得很恰当,研究这两种语法的强弱不同,以为“你是什么”只是单纯

的叙述语,没有更多的意义,有时或许竟会“不是”;“你这什么”便是坚决的判断,而且附带语省略去了。根据这种见解,他把另一文里“你有革命家的风度”一句话改为“你这革命家的风度”。请从作者“其实更动了文字,就同

时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的”的观点入手分析“你是没有骨气的文人”改为“你这没有骨气的文人”的妙处。14.第①段中作者是如何借“贾岛”“推敲”的故事来证明“在文字上‘推敲',骨子里实在是在思想情感上‘推敲'”的观点的?【答案】10.在古书中寻找辞藻典故(或:寻找套语滥调)11.

A12.C13.“你这没有骨气的文人”的显性语义往往带有明显的不满憎恶等情感,其隐含的后续语义亦往往是贬义指向的。14.作者认为“推”字比“敲”字下得好,是在“推”与“敲”对举中完成的。【解析】【10题详解】本题考查学生理解文中重要词语含义的能力。根据“从前作

诗文的人都依靠《文科触机》《幼学琼林》《事类统编》之类书籍。要找词藻典故,都到那里去乞灵”可知,“乞灵”就是是寻找“辞藻典故”,用的是比喻义。意思是寻找套语滥调。【11题详解】本题考查学生理解文章内容,筛选并概括文中信息的

能力。B.“但它的联想的意义迷离不能捉摸”表述错误,根据原文第一段“只是它的联想的意义迷离不易捉摸,它可以联想到燃烧弹,鸦片烟榻,庙里焚香”可知,文本强调是“不易捉摸”而非“不能捉摸”;C.“文学的文字

却必须顾到联想的意义”表述错误。根据原文第一段“科学的文字越限于直指的意义就越精确,文学的文字有时却必须顾到联想的意义,尤其是在诗方面”可知,文本强调是“有时却必须顾到联想的意义”;D.因果倒置,根据原文“直指的意义易用,联想的意义却难用,因为

前者是固定的后者是游离的”可知,选项“因为……所以……”关系倒置。故选A。【12题详解】本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。A.“是因为蓝田发生燃烧使玉石俱焚产生烟雾引起的联想”错误,曲解文意。根据原文“只是它的联想的意义远离不易捉摸,它可

以联想到燃烧弹,鸦片烟榻,庙里焚香,‘一川烟水’‘杨柳万条烟’‘烟光凝而暮山紫’‘蓝田日暖玉生烟’……种种境界。”;可知,“蓝田日暖玉生烟”只是“烟”的联想意义;B.“因带上主观色彩而因人因时因地而异”错误,根据原文“其

浓淡大小随人随时随地而各个不同,变化莫测”分析,并非是因为带上了主观色彩;D.“是因为”强加因果,根据原文“文学的文字有时却必须顾到联想的意义……既是游离的个别的他就不易控制。而且它可以使意蕴丰富,也可以使意义含糊甚至支离。”可知,原文中的“它”指的是“字的联想意义

”,而选项中的“它”指的是“诗文中的字”。故选项对象错误,强加因果。故选C。【13题详解】本题考查学生理解文中重要句子含意的能力。原句“你是没有骨气的文人!”和改句“你这没有骨气的文人!”若从句类的角度看,均为感叹句

,实在是难分轩轾。但其句型则是大相径庭的,前者为主谓句,后者为非主谓句。在语气相同的前提下,“你是没有骨气的文人!”是主谓句中的判断句,一般地说,主语“你”传达旧信息,是交际双方均明白的原来的“你”,谓语“是没有骨气的文人”传达新信息。此外,朱先生已经考虑到了

“你这”句的语义倾向,明言“倒不仅是“坚决的判断”,而是带有极端增恶的惊叹语,表现着强烈的情感”。的确,在现代汉语中,“你这”句的显性语义往往带有明显的不满憎恶等情感,其隐含的后续语义亦往往是贬义指向的。如“你这劳模!(

也不知怎么当上的)”“你这特级教师!(也不过如此)”“你这著名企业家!(原来是靠不正当手段起家的)”。如此看来在一个成句的名词性同位短语中,指代词“这”隐含了贬斥语义。【14题详解】本题考查学生理解文章结构手法的能力。作者认为“推”字比“敲”字下得好,是在“推

”与“敲”对举中完成的。找到“其实这不仅是文字上的分别——所以我很怀疑韩愈的修改是否真如古今所称赏的那样妥当。”这一区间,对其认真阅读,可揣摩出两层意思:“推”固然显得鲁莽一点,却表现冷寂和诗人的胸襟气度;“敲”就显得拘礼,表现出温情,却平添了搅扰。根据这

两点信息,根据题目的要求进行整合。(二)(19分)的阅读下面的文章,完成各题。烛之武退秦师《左传》①晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。②佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必

退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。③夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉

用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑

人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。④子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。15.下列句子中加点的词,与例句中加点词的用法相同的一项是

()例句:行李之往来,共其乏困..A.既东.封郑,又欲肆其西封B.越国以鄙远.C.晋军.函陵D.且君尝为晋君赐.矣16.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()A.臣之.壮也,犹不如人/是寡人之

.过也B.以其.无礼于晋/吾其.还也C.以.其无礼于晋/以.乱易整,不武D.以其无礼于.晋/佚之狐言于.郑伯曰17.下列选项中,不符合文意的一项是()A.追溯晋国曾背叛秦国的历史,瓦解秦晋联盟,是烛之武说服秦国撤军的策略

之一。B.晋文公拒绝了子犯请求攻击秦军,并说道“微夫人之力不及此"“吾其还也”,表现了他对秦穆公当年帮助自己回国当上国君的答谢,也有面对秦军违约撤退的无奈。C.秦晋因“利”联合共伐郑国,盟约在前,但泰军又因郑国“利”诱而单方面撤军,违背了“礼”。由此可见,春秋时代各诸侯国在逐“利”之时已完全不受

“礼”的约束。D.烛之武对郑文公的请求先“辞”后“许”,虽有对自己有才华而不被重用的埋怨,但也表明了他在重兵压境、国家危难的情况下,深明大义,以国事为重。18.请把文中划线句翻译为现代汉语。19.本文的对话描写极具艺术效果,不仅暗示

了事件的发展,还渗透了作者的褒贬,请结合文本进行分析。【答案】15.B16.D17.C18.您曾经给予晋惠公恩惠,惠公曾经答应给您焦、瑕二座城池。然而惠公早上渡过黄河回国,晚上就在那里筑城防御,这是您所知道的。1

9.在烛之武与郑公的对话中,烛之武对自己早年不受重用进行了抱怨,而后为了国家还是同意去秦营游说秦伯。从中可以看出作者对烛之武以国为重的赞许,也对郑公用于认错的态度的肯定。而在烛之武与秦伯的对话中,通过烛之武对形势的分析,强调灭亡郑国并不符合秦国的利益,而秦伯欣然同意撤军

,从中可以看出秦伯见利忘义的嘴脸。而在子犯与晋公的对话中,则是表现出晋公注重“礼义”,暗含了对晋公的赞美。【解析】【15题详解】本题考查学生理解文言实词用法的能力。例句:“乏困”,形容词作名词,缺乏的东西。句意:郑国可以随时供给他们缺乏的东西。A.“东”,名词作

状语,在东边。句意:它已经在东边使郑国成为它的边境,又想要向西扩大边界。B.“远”,形容词作名词,远地,此处指郑国。句意:越过别国把远方的郑国作为秦国的东部边邑,您知道这是困难的。C.“军”,名词作动词,驻扎。句意:晋军驻扎在函陵。D.“赐”,动词作名词,恩惠

。句意:您曾经给予晋惠公恩惠。故选B。【16题详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。A.“之”,助词,用于主谓之间,取消句子独立性,无实义。句意:我壮年的时候,尚且不如别人。“之”,结构助词,的。句意:这是寡人我的过错。B.“其”,代词

,指代郑国。句意:因为郑国对晋国无礼。“其”,语气副词,可译为还是。句意:我们还是回去吧。C.“以”,副词,因为。句意:因为郑国对晋国无礼。“以”,介词,用。句意:用混乱相攻取代联合一。D.“于”,介词,对。句意:因为郑国对晋国无礼。“于”,介词,对。句意:

佚之狐对郑文公说。故选D。【17题详解】本题考查学生理解文章内容的能力。C.“由此可见,春秋时代各诸侯国在逐‘利’之时已完全不受‘礼’的约束”说法错误。从晋公的话“微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武”可以看出,春秋中有的君主还是比较注意

“礼”的。故选C。【18题详解】本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。关键词:“尝”曾经;“赐”,恩惠;“许”,答应;“济”,渡河;“设版”,修筑防御工事。【19题详解】本题考查学生对文章语言艺术的分析能力。这是一篇记述行人辞令的散文。郑国被晋、秦两个大国的军队所包围,国家危在旦夕

,烛之武奉郑君之命,去说退秦军。他善于利用矛盾,采取分化瓦解的办法,一番说辞,便说服了秦君,撤出围郑的军队,并且派兵帮助郑国防守,最后晋军也不得已而撤退,从而解除了郑国的危机。在烛之武与郑公的对话中,烛之武说“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无

能为也已”,可见他对自己早年不被重用而心怀不满;而郑公的回答“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉”,首先承认自己的错误,然后分析郑亡的利弊,从而打动了烛之武,让烛之武同意去游说秦伯。从中

可以看出作者对烛之武和郑伯两人的赞许之情。而烛之武进入秦营之后,将郑亡国的后果摆在秦伯面前,又指出了晋国曾经背弃秦国、违背诺言的行为,同时指出如果秦国撤军与郑国结盟后所会得到的利益,烛之武完全站在秦国的立场上考虑问题,这就打动了秦伯,同意撤军。从中可以看出秦伯见利忘义的嘴脸。而在子犯提出要攻

击秦军时,晋公制止了他。给出的理由是“微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。”表现出晋公注重“礼义”,知恩图报,暗含了对晋公的赞美。参考译文:晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因

为郑国曾对晋文公无礼,并且从属于晋的同时又从属于楚。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。佚之狐对郑文公说:“国家危险了,假如派烛之武去见秦穆公,秦国的军队一定会撤退。”郑文公同意了。烛之武推辞说:“我壮年的时候,尚且不如别人;现在老了,也不能有什

么作为了。”郑文公说:“我没有及早重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。在夜晚有人用绳子将烛之武从城楼放下去,见到秦穆公,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。假如

灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。然而越过别国把远方的郑国作为秦国的东部边邑,您知道这是困难的,为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。如果您放弃围攻郑国而把它当作东方道路上招待过客的主人,出使的人来

来往往,郑国可以随时供给他们缺乏的东西,对您也没有什么害处。而且您曾经给予晋惠公恩惠,惠公曾经答应给您焦、瑕二座城池。然而惠公早上渡过黄河回国,晚上就在那里筑城防御,这是您所知道的。晋国,怎么会有满足的时候呢?现在它已经在东边使郑国成为它的

边境,又想要向西扩大边界。如果不使秦国土地亏损,它到哪里去夺取土地?削弱秦国对晋国有利,希望您考虑一下!”秦伯非常高兴,就与郑国签订了盟约。派遣杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,秦伯就回国了。晋国大夫子犯请求出兵攻击秦军。晋文公说:

“不行!如不是秦国国君的力量,就没有我的今天。依靠别人的力量而又反过来损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟者,这是不明智的;用混乱相攻取代联合一致,是不符合武德的。我们还是回去吧!”晋军也就离开了郑国。(三)(18分)阅读下面的文章,完成

各题。庄暴见孟子①庄暴见孟子,曰:“暴见于王①,王语暴以好乐,暴未有以对也。”曰:“好乐何如?”孟子曰:“王之好乐甚,则齐国其庶几②乎!”②他日,见于王曰:“王尝语庄子以好乐,有诸?”王变乎色,曰:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐□。”曰:“王之好

乐甚,则齐其庶几乎!今之乐犹古之乐也。”曰:“可得闻与?”曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”曰:“不若与人。”曰:“与少乐乐,与众乐乐,孰乐?”曰:“不若与众。”“臣请为王言乐。今王鼓乐于此,百姓闻王钟鼓之声、管籥之音,举疾首蹩頞而相告曰:‘吾王之好鼓乐,夫何使我至于此极也,父

子不相见,兄弟妻子离散。’今王畋猎于此,百姓闻王车马之音,见羽旄③之美,举疾首蹩頞而相告曰:‘吾王之好田猎,夫何使我至于此极也?父子不相见,兄弟妻子离散。’此无他,不与民同乐也。“今王鼓乐于此,百姓闻王

钟鼓之声、管籥之音,举欣欣然有喜色而相告曰:‘吾王庶几无疾病与,何以能鼓乐也?’今王田猎于此,百姓闻王车马之音,见羽旄之美,举欣欣然有喜色而相告曰:‘吾王庶几无疾病与,何以能田猎也?’此无他,与民同乐也。今王与百姓同乐,则王矣!”(选自《孟子正义·梁惠王章句下》,中华书局

1987年版)【注】①见于王:被王接见。②庶几:差不多。意为政治该相当清明了吧。③羽旄:装饰着羽毛的旗子。20.可填入第②段方框中的虚词是()A.耳B.也C.哉D.焉21.下列加点字解释正确的一项是()A.王尝语庄子以好乐,有诸.诸:语气词,相当于“乎”,可解释为“吗”B.举疾首蹙.頞而相

告曰蹙:急促,紧迫C.夫何使我至于此极.也极:极致、极端。文中可指极端困窘的境地D.举.欣欣然有喜色而相告曰举:抬起22.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()A.本文的语言含蓄,许多地方有言外之意。如他不管齐王爱好什么音乐,就说“王之好乐甚,则齐国其庶几乎”,似在迎合齐王,后又诱导

齐王回答“与众乐乐”,最后归到行仁政上,这种语言方式尽显机智。B.本文就君王“独乐乐”还是“与人乐乐”的问题反复论证,阐明了要取得天下就必须得民心,“与民同乐”体现了孟子的民本思想。C.文中孟子向齐王说明乐“王之好乐甚”产生的

两种影响:一种是王不行仁政,百姓“父子不相见,兄弟妻子离散”,一种是实行仁政,百姓闻王好乐“举欣欣然有喜色”。D.孟子对齐王提到“王尝语庄子以好乐”问题时,“王变乎色”,是因为齐王被孟子发现自己喜欢的是世俗之乐而感到生气。23.请把文中划线句翻译为现代

汉语。24.文章的前一章是《齐桓晋文之事》,根据两章内容,推测庄暴见孟子的目的。【答案】20.A21.A22.D23.独自一人欣赏音乐快乐,与和他人一起欣赏音乐也快乐,哪个更快乐?24.庄暴问孟子喜好音乐怎么样,齐王问他喜欢音乐怎么样,他没话应答。以此阐述孟子想要告诉君主仁君应“与

民同乐”、实行“仁政”的基本儒家思想。【解析】【20题详解】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。A.耳,表示限止语气,相当于“而已”,常与副词“仅”“徒”“只”“特”“直”“惟(唯)”“但”等相呼应,可译作“罢了”。语境中有“直……”,故用“耳”搭配。句意:我并不是

喜好先王清静典雅的音乐,只不过喜好当下世俗流行的音乐罢了。故选A。【21题详解】本题考查学生理解文言实词和虚词在文中的意义和用法的能力。B.蹙,聚,皱。句意:都愁眉苦脸地相互诉苦。C.极,穷困。句意:为什么要使我们这般穷困呢。D.

举,都。句意:都眉开眼笑地相互告诉说。故选A。【22题详解】本题考查学生理解文章内容的能力。D.“因为齐王被孟子发现自己喜欢的是世俗之乐而感到生气”错误,并非生气,而是因为害怕而变了脸色。故选D。【23题详解】本题考

查学生理解并翻译文言文句子的能力。关键词:第一个“乐”,欣赏音乐;第二个“乐”,快乐;“孰”,谁,哪个。【24题详解】本题考查学生筛选并整合文中信息的能力。《齐桓晋文之事》中孟子游说齐宣王提出放弃霸道,施行王道的经过,阐发了孟子的仁政主张。本文中,根据“庄暴见孟子,曰:‘暴

见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。’曰:‘好乐何如’”可知,庄暴问孟子喜好音乐怎么样,齐王问他喜欢音乐怎么样,他没话应答。以此阐述孟子想要告诉君主仁君应“与民同乐”、实行“仁政”的基本儒家思想。参考译文:庄暴进见孟子,说:“我被大王朝见,大王和我谈论

喜好音乐的事,我没有话应答。”接着问道:“喜好音乐怎么样啊?”孟子说,“大王如果非常喜好音乐,那齐国恐怕就治理得很不错了!”几天后,孟子在觐见宣王时问道:“大王曾经和庄子谈论过爱好音乐,有这回事吗?”宣王脸色一变

,不好意思地说:“我并不是喜好先王清静典雅的音乐,只不过喜好当下世俗流行的音乐罢了。孟子说,“大王如果非常喜好音乐,那齐国恐怕就治理很不错了!在这件事上,现在的俗乐与古代的雅乐差不多。”宣王说:“能让我知道是什么道理吗?”孟子说:“独自一人欣赏音乐快乐,与和他人一起欣赏音乐也快乐,哪

个更快乐?”宣王说:“不如与他人一起欣赏音乐更快乐。”孟子说:“和少数人一起欣赏音乐快乐,与和多数人一起欣赏音乐也快乐,哪个更快乐?”宣王说:“不如与多数人一起欣赏音乐更快乐。”孟子说,“那就让我来为大王讲讲音乐吧!假如大王在奏乐,百姓们听到大王鸣钟击鼓、吹箫奏笛的音声,都愁眉苦脸地相互诉苦说

:‘我们大王喜好音乐,为什么要使我们这般穷困呢?父亲和儿子不能相见,兄弟和妻儿分离流散。’假如大王在围猎,百姓们听到大王车马的喧嚣,见到华丽的仪仗,都愁眉苦脸地相互诉苦说:‘我们大王喜好围猎,为什么要使我们这般穷困呢,父亲和儿子不能相

见,兄弟和妻儿分离流散。’这没有别的原因,是由于不和民众一起娱乐的缘故。“假如大王在奏乐,百姓们听到大王鸣钟击鼓、吹萧奏笛的音声,都眉开眼笑地相互告诉说:‘我们大王大概没有疾病吧,要不怎么能奏乐呢?’假如大王在围猎,百姓们听到大王车马的喧嚣,见到华丽的旗帜,都眉开眼笑地相

互告诉说:‘我们大王大概没有疾病吧,要不怎么能围猎呢?’这没有别的原因,是由于和民众一起娱乐的缘故。“现在大王能和百姓们同乐,那就可以以王道统一天下。”