DOC

DOC

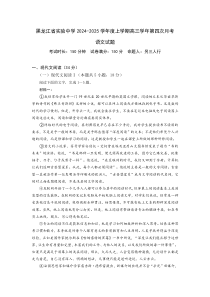

【文档说明】黑龙江省实验中学2024-2025学年高三上学期第四次月考语文试卷.docx,共(10)页,474.310 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-9721337c314bd05168d7036b2a31dfa0.html

以下为本文档部分文字说明:

黑龙江省实验中学2024-2025学年度上学期高三学年第四次月考语文试题考试时长:150分钟试卷满分:150分命题人:另三人行一、现代文阅读(34分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,18分)阅读下面的文字,

完成1~5题。材料一:①我经常给学生开一门19世纪至20世纪早期的英国文学课,阅读的文本从华兹华斯等的诗作到《弗兰肯斯坦》这样的小说,都可以在网上阅读或方便地找到电子书。这是数码时代的学习便利。但是,开学头一天,我就

会要求学生,不要在笔记本电脑或电子阅读器上阅读这些文本,阅读和课堂讨论都需要用实体书。②网络时代的电子阅读,其利弊得失早已存在不少争论,我对学生提出读书不读屏的要求,不是关乎一般的书籍,而是关乎那些值得“深度阅读

”的文本;不是他们单凭个人兴趣的阅读,而是修课和学习的阅读。这是教授和学生一起在课堂上所做的那种研修阅读。③意大利小说家、符号学家安伯托·艾柯曾在埃及亚历山大图书馆发表了题为“书的未来”的演讲。他说,“书是那种一旦发明

,便无须再改进的工具,因为它已臻完善,就像锤子、刀子、勺子或剪子一样”。他还说,“在互联网的时代,我们又回到了字母。计算机让我们返回古登堡星系。从此,每个人都必须阅读”。他说的主要是一般的文字阅读。古登堡一直被当作第一位发明活字印刷术的欧洲人,“古登堡星系”成为文字阅读的代名词,它

的对立面是图像阅读,不是浅层的文字阅读。④互联网开拓了一个几乎人人都可以参与其中的阅读时代,但屏幕上的阅读基本上是浏览型的信息获取。在联网的笔记本电脑或平板电脑上阅读文学,对学生们来说,经常是一种受其他信息干扰的阅读,极难做到全神贯注、细思慢想,不可能有纸上文本

的那种深度阅读效果。当然,纸上阅读也有分心打岔。但是,纸上阅读有帮助读者专注的辅助手段,如在书页上画线、圈点、写心得或做笔记。⑤专注的阅读不仅是获取信息和知识,也是学习如何细致辨析和深入思考。培养这种思考

习惯和能力,本身就是对每个人都有意义的素质教育和人生历练。人类寻找并得益于深度经验,正如美国作家鲍尔斯在《哈姆雷特的黑莓》一书中所说,“深度让我们能扎根于这世界,让生命有质量和完整,丰富我们的工作、与他人的关系,以及我

们所做的每一件事情”。如果只是满足于屏幕上的浅层阅读,那么,久而久之,人会变得精神涣散,无论读什么都是走马看花,自己没有深入、明确的想法,凡事便只能是道听途说、人云亦云。⑥法国思想家和媒介学家雷吉斯·德布雷提出,新媒介的出现并不会“杀死”旧媒介,而是可能帮助旧媒介回归其更具特质

的功能。19世纪,达盖尔发明了达盖尔摄影法。摄影使得人们不再需要依靠平庸的肖像画技留下他们的容貌,让他们可以用家庭相册代替沉重的祖先画像。但是,摄影并没有杀死肖像画,它让肖像画可以更专注地成为一种艺术。与此

同时,肖像画也成为人们对杰出和重要人物的致敬方式,画像上的人因此更具有某种尊贵和不凡的身份。⑦在数码时代,电子文字或许也可以让纸质书籍的深层阅读与一些传统的浅层读物之间形成更为明确的区别和分工,可以使得书籍回归到

一种更具特质的重要功能——深度阅读。浅层读物属于大众文化,有其自身的存在理由,如消遣、娱乐、旅游、烹调、励志箴言等。但深层的读物不同,即使不一定是经典的传世之作,它们也是文学、历史、哲学、政治和社会学、思想类的重要著作。这样的书籍比大众读物更加需要有实质

的内容、长远的眼光、敏锐的问题意识和独到的见解。这样的书籍不仅需要深度的写作,而且也更值得深度阅读。(摘编自徐贲《人文的互联网:数码时代的读写与知识》)材料二:①包括研究阅读的著名学者玛丽安娜·沃尔夫在内的一些观察人员指出,

互联网带来的网络阅读的特点是从一个话题快速转移到另一个话题,如果对一个话题不感兴趣就会选择略过,而这种阅读习惯会影响人们深入阅读的能力。科技作家尼古拉斯·卡尔认为,注意力的迅速转换是发生在思维线路中的一种实在变化,这种变化使人们无法集中注意力。

②对于这些说法,我持怀疑态度。网络阅读和网上冲浪确实会改变大脑的思维架构,但这种改变与买汽油、看到陌生人微笑改变大脑的思维架构类似,因为大脑具有很强的适应性,时时都在发生着这样无关紧要的变化。③不过,虽然大脑的适应能力很强,但是否意味着它会接受网络阅读注意力的

频繁转换导致的无法集中注意力的状况呢?我并不这样认为。因为思维的基本架构是无法彻底重建的,认知系统各部分(视觉、注意力、记忆力、解决问题的能力)之间的相互依赖性非常强,所以如果一个部分发生了根本性的变化,比如失去

了专注于一件事的能力,那么这种变化会通过串联整个认知系统,影响思维的大部分甚至所有架构。实际上,大脑的适应性在某些方面还是非常保守的,不会让这种重大改变发生。换个角度看,如果这种改变已经发生了,那么人们阅读较长文本的兴趣就会降低,阅读理解能力就会下降,而且解决问题的能力、数学成就以及许多依靠

注意力的高级认知功能都会受到影响,显然我们并没有看到这样的情况出现。④更重要的是,我并不知道有什么证据可以证明年轻一代在维持注意力方面要比父辈更困难。他们可以像其父母一样,在观看诸如《泰坦尼克号》之类的长达三个多小时的电影时,全程集中注意力,也能在阅读喜欢的小说时集中注意

力。所以,我对年轻人无法集中注意力这样的说法是不相信的。(摘编自丹尼尔·T·威林厄姆《心智与阅读》,梁海燕译)1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)A.材料一中,作者在开学头一天就对学生提出只读实体书而不读屏的要求,这是因为他认为阅读实体书才能实现深度阅读。B.深度阅读不仅有利于

获取知识,还有助于培养良好的思考习惯,增强辨析能力,能够让阅读者逐步独立思考、深入思考。C.材料二中,作者认为网络阅读、网上冲浪、买汽油等行为能改变大脑的思维架构,长期累积会让高级认知功能受到影响。D.对于网络阅读是否会导致注意力不集中的问题,材料一和材料二的看法大不相同,

但相比之下,材料一的看法更有价值。2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)A.如果专门的电子书阅读器有画线、圈点、批注功能,那么在阅读电子书时使用这些功能,是有可能实现深度阅读的。B.材料二中所提及的著名学者玛丽安娜·沃尔夫关于

网络阅读的看法,可以作为论据来论证材料一第④段的相关观点。C.虽然浅层阅读只依托电子设备,并且阅读方式也与深度阅读有所不同,但这两种阅读都有获取信息和知识的功效。D.材料二中提到,年轻人在阅读喜欢的小说时能长时间维持注意力,这一现象表明注

意力涣散的原因或许是兴趣不足。3.下列对材料一论证的相关分析,不正确的一项是(3分)A.作者以自己的教学实践开篇,这种方式既为严肃的学术思考设置了生动轻松的入口,又彰显了文章所谈问题的现实意义。B.文章引用鲍尔斯《哈姆雷特的黑莓》一书中的话语,意在强

调深度经验对人类的重要性,进而论证深度阅读的重要价值。C.文章以摄影与肖像画的关系,类比电子阅读与纸质书阅读的关系,表明电子阅读可能帮助纸质书回归其更具特质的功能。D.文章先引出纸上阅读与电子阅读的话题,然后深入剖析其各自存在的利弊,最后提出通过分工使书籍回归深度阅读的设想。4.材料二中

针对互联网使年轻人无法集中注意力这一看法进行了反驳,下列对驳论思路的分析,不正确的一项是(3分)5.材料一第③段引用安伯托·艾柯的话语有何作用?请结合文本简要分析。(6分)(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)阅读下面的文字完成6~9题。过河刘海红①风凛冽地吹

。冬天的风,下了雪的冬天的风,像野兽在嘶吼。寒冷被撕裂成一道道伤口,疼痛便肆无忌惮起来。光秃秃的树丫,被风雪裹挟着,做着冬天最后的坚持。可是子弹,这个比猛兽更冷酷无情的东西,在这个时间,参与了冬天这场战争。怎样掩护是一个问题。一望

无际的雪地,鸟儿早已绝迹。枯树,只有枯树叉着枝丫挺立着。藏在雪中或是躲在树上,要做个选择。爬树他是好手。老家的秋天,柿子树挂满金黄,遮天蔽日,他也挂在上边,用铁钩对准枝丫一扭,成串的果实跌落筐里,他笑得合不拢嘴。即使在冬天,宽大的树冠也浓成一团黑雾,像屋。眼前……他勒了

勒皮带,把绷带等随身急救用品用力塞了塞,让自己看起来目标更小一些。他选了一根较粗的树干,隐蔽起来。来异乡参战是他的选择。原本,他只是黄河边的一个庄稼人,种地,也卖柿子。动荡年代,地薄寡收,且无宁日。那夜匪军抓壮丁,一家挨着

一家。他和伙伴躲到树上得以逃脱。后遇追兵,无奈之下,他们跳进了黄河。秋天的河水冰冷、刺骨,憋在水中不知游了多久,也许还剩半口气吧,解放军来了。休养的日子里,战士们嘘寒问暖,像兄弟。他仍心思不宁,庄上的柿子等着收,田地荒着无人耕种,隔河相望,鞭

长莫及。留下,或许是最好的选择。拿起枪,才有过河的希望。战斗打响,冬天的交战格外沉重,②旋转,躲避,掩护,射击。树杈上每换个姿势都耗费体力。子弹嗖嗖地从耳根划过。③他把帽子顶起来,帽子瞬间被打穿,打飞。在这期间,他放出一梭子子弹,

隐约有敌人应声倒下。大大小小的战役他参加过十几回。在山上,在丛林中,他学会了一些技巧,譬如用树枝支起帽子做掩护,给垒起的石块套上衣服,从侧面消灭敌人。他立过数次功,直至战争全面胜利。就在他准备过河那年,抗美援

朝战役打响,他火速报了名。战争的残酷超乎想象。战友陆续被女人们抬下阵地。男人都上战场了,女人是最后的防守。“嗖嗖……”“嗖嗖嗖……”空气中弥漫着火药和血腥味。他甚至听到了子弹在空中飞的声音,它们带着风,带着火,带着正义与邪恶。他给出一梭子子弹,再次确定对方有人应声倒下的时候,他的面部凉凉的、

热热的、麻麻的。有液体从左右两颊喷涌而出,在空中冷却、凝固。领口,已成鲜红的朝霞,他异常清醒地掏出了绷带。此时,子弹穿过的面部,舌头有半截掉落在口腔中,满口的牙被打落,绷带瞬间变成血带。他已麻木到不知疼痛。拿起枪,艰难地打出几梭子,又有人

应声倒下,他也倒下了,倒在了厚厚的雪地上,身下一片殷红。醒来时,他躺在病床上,面目全非。疼痛,蚀心刺骨的疼痛。除了面颊的手术,在运送过程中,他的十根脚趾严重冻伤感染,做了切除。两次手术,他不知是怎么经历过来的。眼下,结束这非人的疼痛,是他最后的需求。他看到了备用绷

带。夜深人静,把绑在床头的绷带缠到脖子上。没有丝毫犹豫,他顺势滚了下来,动静有些大。护士的到来几乎和他落床的时间同步。绷带被收走。他不甘心,要了条换洗的床单。午休时间,没人打扰,他挪爬着,把头伸进了打结的圈……

又一次醒来,身边多了特护,二十四小时特护。死成了奢侈的事。想到以后进食困难,口齿不清,又如小脚老太般走路,坚硬的汉子仰天长叹。如果当初过河,也许他正在田里侍弄庄稼,或在柿树下歇息,风吹过来,柿树沙沙的,有青色的小果,拂过面颊。但他不悔,男

人就该保家卫国,战死沙场,死而无憾!眼下……死过,活过,那就好好生活吧!他本该待在荣校的,享受伤残军人的工资待遇和生活,享受恬淡宁静、花香鸟鸣。④可是那袅袅升起的炊烟,弥散在空气中的青草的味道,还有九月,柿子熟了,满树的金黄,一直摇晃着他的梦。他醒来,收拾东西。他对自己说,有

手有脚的,躺在功劳簿上睡不着,过河!黄昏,黄河的另一边,村里多了一个用脚后跟走路的小脚男人。他安静地穿梭在田埂上,或者拿个锄头歇息在庄头,眺望村庄也眺望黄河。秋天,柿子熟了,满树的金黄,像挂在空中的灯

笼。他咿咿呀呀地招呼村民摘柿子。柿子不卖,护树的功劳是大家的。秋忙过后,人们常坐在柿子树下,听他讲河那边发生的故事。几十年后,他如愿长眠在村头的柿树下。每年秋天,人们都会挑出最大、最黄的柿子,放在他的

坟头。(有删改)6.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是(3分)A.文中写他和伙伴在冰冷的河水中苦苦挣扎时,一句短短的“解放军来了”,表现出解放军带给了他们希望。B.战士们对他“嘘寒问暖”,但他仍心思不宁,一心想回乡种地,说明此时的他还认为干

农活才是最重要的。C.“领口,已成鲜红的朝霞”,这句描写表明了他两颊受伤严重,流血多,同时也流露出作者对英雄的崇敬。D.在战场上不惧伤痛、浴血杀敌的他,在病床上却几次因痛自杀,这个情节的设置使人物形象更具有真实性。7.对小说画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.句子①对凛冽冬风的描写,交代了恶劣的战争环境,渲染了惨烈的战斗气氛;其中比喻手法的运用增强了表达效果。B.句子②用八个字写他在树杈上战斗的四种动作,句子虽然简短,却有力地表现了他在树上的灵活敏捷和战斗经验丰富。C.句子③是一处关于掩护战术的细节描写,起承上启下作用,既呼应

前文的掩护动作,又引出下文他被击中两颊的情节。D.句子④使用散文化的语言,描绘了一幅唯美诗意的乡村景象,这是他念念不忘的故乡梦,也是英雄们保家卫国的初衷。8.面对“过河”,他做了三次主动选择。请分别列举这三次选择并谈谈对他的选择的认识。(4分)9.小说叙述战斗的部分现实与回忆交织穿插,这样叙

述有哪些好处?请结合文本简要分析。(6分)二、古诗文阅读(35分)(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)阅读下面的文言文,完成10~14题。材料一:初,王莽征天下为兵法者六十三家数百人,并以为军吏;选练武卫,招募猛士,

旌旗辎重,千里不绝。自秦、汉出师之盛,未尝有也。光武将数千兵,微之于阳关。诸将见王寻、王邑兵盛,反走,驰入昆阳,皆惶怖,忧念妻孥,欲散归诸城。光武议曰:“今兵谷既少,而外寇强大,并力御之,功庶可立;如欲分散,势无俱全。且宛城未拔,不能相救,昆阳即破,一日之间,诸部亦灭矣

。今不同心胆共举功名,反欲守妻子财物邪?”诸将怒曰:“刘将军何敢如是!”光武笑而.起。会候骑还,言大兵且至城北。诸将遽相谓曰:“更请刘将军计之。”光武复为图画成败。时莽军到城下者且十万,光武几不得出。严尤说王邑曰:“昆阳城小而坚,

今假号者①在宛,亟进大兵,彼必奔走;宛败,昆阳自服。”邑曰:“吾昔以虎牙将军围翟义,坐不生得,以见责让.。今将百万之众,遇城而不能下,何谓邪?”遂围之数十重,列营百数,云车十余丈,旗帜蔽野,钲鼓之声闻数百

里。或为地道,或车撞城。积弩乱发,矢下如雨,城中负户而汲。寻、邑自以为功在漏刻,意气甚逸。六月已卯,光武遂与营部俱进,自将步骑千余,前去大军四五里而陈。寻、邑亦遣兵数千合战。光武奔之,斩首数十级,诸部共乘之

,斩首数百千级。(选自《后汉书·光武帝纪》,有删改)材料二:昆阳之战,光武威震天下,王业之兴肇此矣。王邑、王寻之师,号称百万,以临瓦合之汉兵,存亡生死之界也。诸将欲散归诸城光武决迎敌之志诸将不从倾覆随之。光武心喻其吉凶,而难以晓譬于群劣,则固慨慷以争、痛哭以求必听之时也。乃微笑而起,俟

.其请而弗迫与之言,万一诸将不再问而遽焉骇散,能弗与之俱糜烂乎?呜呼!此大有为者所以异于一往之气矜者也。天下之大,死生之故,兴废之几.,非旷然超于其外者,不能入其中而转其轴。慎谋于未举事之前,坦然忘机于已举事之后,天必赐之以勇。勇者,非气矜也,泊然于生死存亡而不失其度者也。(选自王夫

之《读通鉴论·卷六》,有删改)【注】假号者:僭越帝王名号的人,此处指更始帝刘玄。10.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)诸将欲散A归B诸城C光武决D迎敌之

志E诸将不从F倾覆G随之11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.“光武笑而起”与《论语·八佾》中“人而不仁,如礼何”的“而”用法意思不同。B.“以见责让”与《谏逐客书》“是以太山不让土壤,故能成其大”的“让”意思不同。C.“俟其请而弗迫与之言

”与《诗经·静女》中“俟我于城隅”的“俟”意思不同。D.“兴废之几”与《老子·六十四章》中“常于几成而败之”的“几”意思不同。12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)A.王莽征集几百位懂兵法的人并任为军吏,

还挑选训练士兵,组建了规模盛大的军队,出师的盛况是秦汉以来所没有的。B.光武帝向众将领陈述了昆阳之战的利害关系,认为大家不要分散,但是将领们没有理解他的用心,怒斥他没认清形势。C.在攻打昆阳城的问题上,严尤与王邑意见不一,严尤认为先攻破宛城,昆阳城自然归服,而王邑则

力主率军攻打昆阳。D.王寻、王邑军队围攻昆阳城,自以为能很快获胜,光武帝身先士卒,其部众在其精神感召之下,乘胜进击,战果丰硕。13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)(1)积弩乱发,矢下如雨,城中负户而汲。(4分)(2)勇者,非气矜也,泊然于生死存亡而不失其度者也。(

4分)14.王夫之对昆阳之战中光武帝的表现做出了怎样的评价?请简要概括。(3分)(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。游西湖(其二)①[宋]朱熹越王城下水融融,此乐从今与众同。满眼芰荷方永日,转头禾黍便西风。湖光尽处天容阔,潮信来

时海气通。酬唱不夸风物好,一心忧国愿年丰。【注】①“西湖”指福州西湖,为赵汝愚主持开浚,用以灌溉农田。15.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是(3分)A.西湖开浚后,越王城下水波荡漾,既有风景之美,又带来民生之利。B.放眼望去,诗人将宽广的湖面、盛开的荷花、丰

收的稻谷尽收眼底。C.湖面辽阔,让诗人不禁联想到湖水随着江潮涨落,与大海气息相通。D.整首诗写景富有层次,远景近景相结合,景物描写尽显西湖的美丽。16.有人说,朱熹这首诗体现了儒家“仁以为己任”的思想,请结合全诗加以分析。(6分)(三)

名篇名句默写(本题共1小题,6分)17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)(1)《永遇乐·京口北固亭怀古》中,辛弃疾回望中原仍记得“”,而如今北魏皇帝拓跋焘行宫外却是“”的场景,强烈的反差传达出词人对收复中原的忧虑。(2)求木长必固根本,欲流远必浚泉源。魏征《谏太宗十思疏》中以此为喻,

提醒太宗皇帝“,”。(3)龙是我国汉民族图腾,体现着先民的想象力与昂扬精神。高中课文中亦有许多以“龙”入诗的名句,如“,”。三、语言文字运用(21分)(一)语言文字运用I(本题共2小题,9分)阅读下面的文字

,完成18~19小题。不是说冷了就加衣吗?那为什么有时多穿几件衣服反而不如少穿来得暖和?由于人体和外部环境存在温差,我们的身体时刻在产热也在散热。A,产热速度跟不上,我们就会感到很冷。因此保暖的本质,B。最好的方法,就是往身上包裹一些热导率比较低的材料,羽绒

、羊毛、棉等都是常用在保暖衣服中的材料。【甲】对于一件衣服而言,除了本身的热导率要够低,它还需要能在面料表面制造适当厚度且稳定的空气层,才能取得良好的保温效果。【乙】我们穿的衣服,除了衣服材料本身的纤维间可以存储空气,层与层之间的空间也可以储存空气。那是不是

层数越多,C,整体的保暖性也就越强了呢?事实上,空气层太厚会使空气层内外产生明显的温差,这就会导致空气流动,产生热对流。①而一旦产生了热对流,热量就会加速流失。此外,层数太多还会把空气层挤薄。当层数超过某个值,②衣服层与层之间的空气存量会随着衣服层数的增加而散失,③穿太多反

而大相径庭,想要保暖的愿望落空了。所以,想保暖别穿太多层,也别穿太紧,尤其是外套要稍微宽松一些。18.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过13个字。(6分)19.根据文本内

容,下列说法不正确的一项是(3分)A.“目前世界上热导率最低的物质,是静止的空气。”这句话放在【乙】处比放在【甲】处更合适。B.①处中“一旦”一词,引出“热量就会加速流失”这一结果的条件——产生热对流,增强了前后句之间的逻辑关系。C.②处中应将“

散失”改为“减少”。D.③处中的成语“大相径庭”使用错误,可替换为“适得其反”。(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,12分)的阅读下面的文字,完成20~22题。当我最早在这片湛蓝..上泛舟时,周边全是茂密而挺拔的松树和橡树。由于岸边的山丘非常陡峭,而生长在山丘上的树木又非

常高大,所以当你从西边俯视整个瓦尔登湖时,它看上去很像一个适合演出各种森林戏剧的圆形露天剧场。年纪更轻时,我曾在湖面上消磨了许多光阴,把小船划到湖心,然后任其随风飘荡,自己躺在座位上,在夏日的午后,想入非

非地发着白日梦,直到小船碰到沙滩才回过神,站起身来看看命运让我漂流到哪片湖岸。在那种日子里,懒惰是最诱惑人的事情,我就这样偷闲地度过了许多个上午。我宁愿把一天中最宝贵的光阴这样虚掷,我是富有的,虽然与金钱无关,因为我拥有阳

光照耀的时辰以及夏令的日月,我挥霍着它们。可是,自从我离开这洒满古典生态阳光的湖岸之后,伐木人竟大砍大伐起来了。从此要有许多年不可能在林间的甬道上徜徉了,不可能在这样的森林中遇见湖水了。我的缪斯女神如果沉默了,她是情有可原的——森林已被砍伐,怎能希望鸟儿歌唱

?肮脏的工业脚步已经使湖水浑浊了,把瓦尔登湖岸上的树木和风景吞噬了。然而,它仍然顽强地生存着,还是我在青春时代所见的湖水——它虽然有那么多的涟漪,却并没有一条永久性的皱纹。这湖当然是一个大勇者的作品,其中毫无一丝一毫的虚伪!他用他的手围起了这一泓湖水,

在他的思想中愈来愈深化,愈来愈清澈,并把它传给了康科德河,我从康科德河的水面上又看到了同样的倒影,我几乎要惊呼:瓦尔登湖,是你吗?!20.下列句子中加点的词语与文中加点词“湛蓝”,所用的修辞手法相同的一项是(3分)A.树干上留着一个蝉蜕,寂寞如一间空屋..。(《我

与地坛》)B.铁轨在月亮的照耀下泛着清淡的光,它冷静..地记载着香雪的路程。(《哦,香雪》)C.羽扇纶巾,谈笑间、樯橹..灰飞烟灭。(《念奴娇·赤壁怀古》)D.但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲..。(《荷塘月色》)

21.词语的感情色彩的变化可产生特殊的表达效果,请赏析文中两个画横线的词语的妙处。(5分)22.最后一段作者为什么使用了“他”和“你”来称呼瓦尔登湖,分别蕴含了作者怎样的情感?(4分)四、写作(60分)23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)有人说,真正的发现之旅不在于找寻新的天地,而在

于拥有新的眼光。对此,你怎么看?请写一篇文章谈谈你的看法。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。