PDF

PDF

【文档说明】广东省佛山市第一中学2022-2023学年高二上学期第一次段考试题(10月) 历史.pdf,共(7)页,575.830 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-842fb800957dbbc5dbdbfbffc0bd007b.html

以下为本文档部分文字说明:

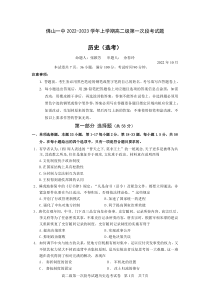

高二级第一次段考试题历史选考试卷第1页共7页佛山一中2022-2023学年上学期高二级第一次段考试题历史(选考)命题人:张颖芳审题人:余春玲2022年10月本试卷共7页,36小题,满分100分,考试时间90分钟。注意事项:1.答题前,考生务必

用黑色笔迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、考号填写在答题卷上。2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卷上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域内相应位置

上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。第一部分选择题(共58分)一、单项选择题。本题33小题,第1-17每小题2分,第18-33题,每小

题1.5分,共58分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。11.有学者认为,(西)周人表述的“普天之下,莫非王土”的一统观念,天子更多是被尊为共主,其政教之所及,往往是象征多于现实,文化重于政治。

材料意在说明西周A.文化制度优于政治制度B.在国家结构上具有松散性C.分封制与宗法制互为表里D.王权得到诸侯邦国的认同2.睡虎地秦简中的《行书律》规定:“凡是命书(诏令)及紧急文件,都要立即递送;非紧急要件也要在当日送出,不得积压,否则按法律论处。”这些规定A.开

创了行政管理新模式B.加速了国家统一的进程C.强化了中央对地方控制D.利于提高国家治理效能3.唐代贞观年间,中书、门下及三品官向皇帝奏事,史官随同,记录所奏内容。高宗以后,李义府等为了任意密奏其事,不准史官记录所奏内容。唐玄宗时,根据宰相宋璟的建议又重新恢复了史官随同记录的制度。史

官随同记录制度的实施有利于A.提高决策效率B.实现政事公开C.抑制政治腐败D.避免决策失误4.如何调节中央与地方的关系,使地方官既拥有相对集中、足以应付突发事变的权力,又不使其权力尾大不掉而违背中央集权原则,是历史统治者反复思考的一大难题。这一难题在清代得到了相对

完满的解决,表现在A.奏折制度的创设B.军机处的设置C.督抚制度的固定D.改土归流的推行高二级第一次段考试题历史选考试卷第2页共7页5.右表为中国古代史上历代地方行政设置状况。由此可以看出,中国古代地方行政设置的突出特点是A.机构完善B

.分级管理C.因俗而治D.权力制衡6.右表是北魏孝文帝改革的某项措施,该措施产生的作用是A.使北方经济得到恢复和发展B.实现了北魏社会制度的封建化C.促进了鲜卑族与汉族的融合D.使北魏立足中原经济文化中心7.王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾

”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图A.尽量减轻政府的救灾负担B.稳定灾区的社会秩序C.从长远上解决灾民生计问题D.建立政府抗灾救荒体系8.右表为东汉获乡论支持者仕进途径表。这些史实可用来说明,东汉时期A.地方舆论影响人才选拔B.察举制度得到了

完善C.乡论支配国家统治秩序D.社会阶层间流动固化9.《汉书·张苍传》载,西汉初,萧何任丞相时,发现张苍“明习天下图书计籍,又善用算律历”,于是任命他掌管“郡国上计”。由此判断,当时张苍主要负责的事务是A.掌管地方教化,维护基层治安B.核查王国财政,察举地方贤才C.审核各地计薄,考核官

员政绩D.买卖运输货物,调剂各地物价10.家谱是记录家族世系繁衍及其重要人物事迹的特殊图书体裁。商周时期就有用于祭祀的家谱。东晋、南朝时期,家谱发展迅速,岀现了专修家谱的机构,谱谍学成为一种专门的学问。与家谱发展关系密切的是A.儒、佛、道“三教合归儒”B.官吏选拔标准的重大变革C.从分裂

到统一的政治形势D.民族之间的交往交流交融11.北宋苏轼在《东坡志林》中概述中国古代不同阶段的选官制度时提到:“三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县吏,魏晋以来出于九品中正,隋唐至今出于科举”。这段材料说明了中国古代选官制度的发展趋势是A.世卿世禄制逐渐式微B.人才选拔由地方集中到

中央C.选官和品德有机结合D.品德成为人才选拔重要标准12.清代对官员的考核分为京察和大计,分别对京官和外官进行考核。考核结束后,京察一等、大计一等和二等的部分官员将被引见给皇帝。被引见的官员中,经常有人被取消“一等”或“卓异”的评价。这一做法秦朝郡、县两汉西汉初年沿

袭郡、县,还包括王国和侯国、东汉州、郡、县魏晋州、郡、县隋朝废郡,保留州、县唐末道、州、县宋朝路、州(府)、县元朝省、路、府、州、县明清省、府、县鲜卑姓改为汉姓鲜卑姓汉姓鲜卑姓汉姓拓跋元贺赖贺丘穆陵穆

独孤刘步六孤陆贺楼楼姓名乡论事迹入仕途径赵宣乡邑称孝州郡数礼请之张霸年数岁而知孝让举孝廉光禄主事江革乡里称之日“江巨孝”举孝廉为郎朱儁以孝养致名为县门下书佐高二级第一次段考试题历史选考试卷第3页共7页A.表明

皇权得到空前加强B.是吏治澄清的表现C.保证了国家的长治久安D.体现了人治的色彩13.谏议制度是监察制度的一部分,“谏”字的独特含义是对皇帝的绝对权威提出异议。唐代的门下省具有谏议和封驳职能……明清时期监察制度达到顶峰,但专设的谏议机构却没有了。对上述材

料理解正确的是A.谏议制度能够从根本上限制皇权至上B.唐代谏议制度对皇权不起作用C.明清谏议机构消失是服务于皇权需要D.明清监察制度对君臣形同虚设14.晚清史官恽毓鼎(1862-1917)在光绪二十九年(1903年)

四月初一日的日记中写道:“近来新学盛行,四书五经几至束之高阁...考生试卷且多为随手掇拾,绝无靠义理发挥者,大有如不欲战,不屑用心之势。”据此可知,该史官A.对士人堕落深感羞愧B.对政府改革科举不满C.对时局变化感到无奈D,感慨

白己的前途渺茫15.考试本是中国一个很好的制度……英国首先仿行考选制度,美国也渐取法,大凡下级官吏,必要考试合格方得委任……但是只能用于下级官吏,并且考选之权仍在行政部之下……在君主专制国中,选拔人才悉凭君主一人的喜怒,所以虽讲资格,也是虚文。至于社会共和的政体,这资格的法

子正是合用。”孙中山的这一议论旨在说明A.考试权体现西方自由平等B.倡导古为今用、洋为中用C.科举制是专制主义的工具D.考试权能为共和体制服务16.中国共产党的一份决议提出,苏维埃工农共和国及其中央政府宣告,把自己改变为苏维埃人民共和

国……一切革命的小资产阶级分子,苏维埃愿意给予以选举权与被选举权……富农的财产不没收,富农的土地,除封建剥削之部分外,不问自耕的与雇人耕的,均不没收。”在此,中共主张A.促成国共合作,推翻北洋军阀统治B.进行土地革命,推翻南京国民政府C.联合不同阶级,反对帝国主义侵略D

.加强民主建设,巩固抗日根据地17.1941年,陕甘宁边区制定《边区公务员考核奖惩暂行条例》,规定边区公务员考核实行赋分制,工作50分,学习25分,操行25分。考核等级按分数多少定为七等,一等升级……六等降级,七等解职。这

些规定A.推动了干部管理的规范化和制度化B.巩固了抗日民族统一战线C.反映了品行是考核干部的主要依据D.扩大了边区政权阶级基础18.右图为版画《豆选》的一部分,刻画了1948年革命根据地大河村农民用投豆子方式选举干部的情景。下列说法正确的是A.全国人民已实现了当家作主的愿望B.适

应了全民族团结抗战的时代需要C.解放区重视维护人民民主政治权利D.中国共产党开始进行民主制度探索高二级第一次段考试题历史选考试卷第4页共7页19.1947年11月,中共中央发出文件,决定全面变革解放区“三三制”政权组织形式。要求“在土地改革中,应将解放区政权,改组为人民代表会议政权”;并具

体规定“在乡村人民代表大会及政府委员会中;一般地贫雇农、新中农应合占三分之二;旧中农及其他劳动分子应占三分之一”。这反映出A.中共坚定维护抗日民族统一战线B.人民代表大会制度已经正式形成C.解放战争由战略防御转入战略进攻D.国内社会主要矛盾

发生根本转变20.毛泽东强调人民政协的作用和性质时讲到:“人大和国务院是国家权力机关和国家管理机关,如果把人民政协也搞成国家权力机关,就成为二元论了,这样就重复了、分散了。”材料意在说明A.人民政协已没有存在的必要

B.人大与政协职责应各有侧重C.政府决定健全民主集中制度D.国家要放弃多党合作的制度21.右图为一九五四年《中华人民共和国宪法》关于人民代表大会制度的内容摘录。这体现了A.基层的民主制度发展完善B.社会主义制度在中国完全确立C.该制度的人民性和民主性

D.社会主义政治制度体系已构建22.20世纪90年代以来,中国崛起已是不争事实,更让世界为之侧目的是崛起方式。下列关于中国崛起的主题最恰当的说法是A.从改良到革命B.从城市到农村C.从计划到市场D.从农村到城市23.从1993

年《国家公务员暂行条例》到2005年《中华人民共和国公务员法》颁布,再到2018年对公务员法的修订以及配套法规逐步出台。这些表明我国A.公务员制度的法制化逐步深化B.公务员队伍的素质得以提高C.政治体制改革的任务基本完成D.干部人事制度改革开始推行24.为维护民主制度,克利斯提尼改革确立了陶片

放逐法,以少数服从多数的原则放逐对民主有威胁的人;但是到了公元前417年,雅典公民大会决定“这一立法立即废止”。这一变化A.反映了雅典政体发生了根本性变化B.体现了雅典民主政治走向繁荣C.表明雅典民主制度是多数人的暴政D.反映了公民大会掌握最高权力25.古罗马共和国时期的学者认为,罗马人之所以成

功,在于他们采取了一种“混合政体”。执政官、元老院和公民大会将君主制、贵族制和民主制的因素相混合,三者相互牵制,处于平衡的状态。关于古罗马的政体,下列说法准确的是A.古罗马先后经历了君主制、贵族制和民主制B

.此政体与近代欧美国家的政治制度性质相同C.它适应并且推动了古代罗马国家的发展壮大D.其机构设置和制衡理念被美国联邦政府沿用国家主题葡萄牙、西班牙从陆地到海洋荷兰从渔夫到车夫英国从农业到工业美国从邦联到联邦中国?高二级第一次段考试题历史选考试卷第5页共7页26.法兰克王国成立初期,国王赏赐贵族和

功臣的土地不附带任何条件。到8世纪早期,国王以分封土地为条件,要求受封者宣誓为其效忠,战争时提供兵员并承担其他封建义务。这反映了A.中央权力逐步加强B.商品经济不断发展C.西欧城市逐渐兴起D.基督教会控制思想27

.中世纪,英国的议会是“一个能与王权相抗衡的机构”,而法国的三级议会则“可由国王随意召开和停开”。到17世纪末,英国议会成为权力中心,而法国专制王权达到顶峰。这说明A.英国国王统而不治B.英法君主执政风格迥异C.两国议会结构不同D.历史传统影响政治体制28.

沃尔特·白哲特说,英国内阁是“立法机构的一个委员会,它被选举出来成为行政机构”。对此理解正确的是A.内阁是立法机构B.内阁由普选产生C.内阁掌握行政权D.议会对内阁负责29.下表是中英两国在19世纪中叶前后考试的内容(局部)的对比,考试内容差异反映的实质是项目英国文官制度(机械性·

文书助理级考试)中国科举制(乡试考试)考试内容必考:英语、数学、普通知识。任选一门:经济、地理、历史、德文、法文四书文三篇,五言八韵诗一首;经文五篇;策问五篇,并问经史实务、政治A.海洋文明与农耕文明的差

异B.工业文明与农业文明的差异C.中国向西方学习从器物到制度的升华D.英国选官制度是科举制的继承和发展30.在英国的文官制度建立过程中,先是在1855年明确规定,“通过建立适当的考试系统,选拔能干的人才从事公共服务”,后又在1870年颁布法令,“规定多数重要文

官职位,必须通过公开竞争考试择优录用”。这些规定的出台A.有利于提高英国政策的延续性B.摆脱了政党政治对英国的影响C.有助于对文官行政能力的保障D.引发了英国报考公务员的热潮31.1870年,英国再次颁布法令,规定文官委员会委员在财政部的监督下,有权独立决定被录用文官的基本条件。为了避

开保守势力的压力,又规定外交部和内政部例外,某些高级官职可不经考试而由内阁直接任命。这些规定A.反映了内阁有凌驾法律的权力B.保证了公共行政事业的稳定C.体现了文官制度仍需逐渐完善D.助长了官僚习气和僵化现象32.“美国联邦宪法既非神授,也非在一定期限内由人

类的智慧和决心写出来的最伟大作品,而是一部实际可行的文件。它被人规划来满足某些迫切的需要,并被人修改以适应意外情况。”材料主要反映了美国宪法A.是一部完美的法律文件B.坚持了民主原则C.由少数人操纵进行修改D.适应了现实需要33.下表为美国公务员制度的演变

情况(部分)。这一制度的演变A.反映了三权分立体制的完善B.保证了政府的清廉C.提高了公务员工作的积极性D.削弱了总统的权力建国初期按资历进行晋升19世纪30年代以党派关系分配政府职务19世纪末以功绩制为核心进行改革高二级第一次段考试题历史选考试卷第6页共7页第二

部分非选择题(42分)二、材料解析题。(本题3小题,第34题16分,第35题14分,第36题12分)34.(16分)阅读材料,回答问题。材料一夏商周的统治基础是内外贵族的联合,重要的辅助大臣都由宗亲贵族担

任。官员世袭作为古老的选官方式,并未随社会进步销声匿迹,汉代“任子”、唐宋“恩荫”、清代“荫典”均为其遗存。汉代以察举、征辟选官,荐举选拔标准有三,“一曰德不当其位,二曰功不当其禄,三曰能不当其官”。然而,举荐者的特殊地位决定了凭意志取人成为定式,举荐者与被举荐者之

间往往体现为官宦之亲、门生故吏等特殊关系。隋唐五代的科举选官,受选地域由城市趋向广大乡村,受选者的社会地位越来越低,受选对象数量日渐增多。同时,限制条件也增添了许多新内容,如唐代的任用标准增加了身、言、书、判等条件。

隋唐以后,科举考试选官逐渐成为主流的官员选拔方式。——摘编自朱绍侯等《中国古代史》材料二近代西方国家参考和借鉴中国科举制度,制定了近代文官考试选拔制度。西方文官制度的一条基本原则是文官政治中立,不参与党派活动,文官自身更

不能组织党派或政治组织,使政府工作在政党轮流执政时可以稳定运行。文官考试重视公平公正、人人平等原则,重视业务素质与能力,还制定不同职务的具体选拔标准。晚清选官制度,虽模仿西方进行了一系列改革,但这一切本质上都是为了满足皇权统治需要,而不是整个社会需要。在官员选拔中,满族贵族始

终保持特权地位。中国自古就是儒家思想与教育体系和选官制度合而为一,晚清时期儒家经典依然是选官考试的主要内容。——摘编自张靖《晚清选官制度变革研究》(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度发展的特

点。(8分)(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析晚清与近代西方在文官选拔上的差异(8分)35.阅读材料,完成下列要求。(14分)材料一中世纪的西方封建国家中,与君权平列的有教权。君权是世俗权力,管辖世俗界,教权是精神权力。封

建君主如果侵犯了封臣的权利,封臣可以不对封主尽义务。……西方封建时代并无近代意义的立法概念,法律是古老的习惯法,法律来自社会,而非出自君权。——吴于鹰《中西启蒙运动的比较》材料二以为在民国成立以前的政体全是君主专制,甚至全是苛暴的、独裁的,这话显

然有错误。在革命前后持这种论调以攻击君主政体,固然是一个合宜的策略。至少除开最后明清两代的六百年……大体上说,一千四百年的君主政体,君权是有限制的。——吴晗《历史的镜子》(发表于1943年)材料三随着西方资本主义的全球扩张,包括“中国专制说

”在内的西方学说被输送到世界各地。19世纪末20世纪初这种观点传入中国。谭嗣同在1896年所著的《仁学》中说“两千年来之政,秦政也,皆大盗也”,对秦汉以下的中国政治持全盘否定态度。此后……都将从秦始皇开始到20世纪初延绵不绝的中国政治体制一并视为专制政

体。——摘编自侯旭东《中国古代专制说的知识考古》高二级第一次段考试题历史选考试卷第7页共7页(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出15世纪左右中国和西方政治体制的区别。(8分)(2)根据材料三并结合所学知识,分析19世纪末20世纪初“中国专制说”

在中国广泛流传的原因。(6分)36.(12分)阅读材料,回答问题。“大一统”指国家在政治上的整齐划一,经济制度和思想文化上的高度集中。某历史兴趣小组以“中国历史上的大一统国家治理”为主题开展研究性学习,搜集了以下材料。材料一(1)研究本

主题时,兴趣小组为什么要搜集材料一中的史料?(6分)(2)若进一步探究本主题,你认为还需要从哪些角度补充,请列举两个补充材料来说明主题。(6分)