DOC

DOC

【文档说明】江苏省扬州市八校2024-2025学年高一上学期12月学情检测历史试题.docx,共(8)页,277.576 KB,由envi的店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-69bf51d769be2f00ae89e9c5b7a9cf91.html

以下为本文档部分文字说明:

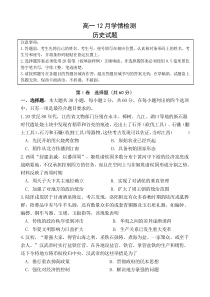

高一12月学情检测历史试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3

.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。第Ⅰ卷选择题(共60分)一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。1.20世纪80年代

,江西省文物部门分别在永丰、樟树、九江、湖口等地的新石器时代遗址烧土块中发现有稻草和谷壳的痕迹,还出土了石斧(砍伐工具)、石锄(翻土工具)、石刀和石镰(收割工具)等器物。这些考古发现可以佐证,当时江西()A.先民开始用火烧烤食物B.原

始农业已经兴起C.稻作从北方传播到江南D.具备初始国家形态2.西周“封建亲戚,以蕃屏周”,姬姓诸侯国多数分布于黄河中下游的经济富庶或战略要地,不仅承担控制四方的任务,而且在空间上与非姬姓诸侯国形成分割之势。材料反映了西

周时期A.周天子天下共主地位确立B.实现了对诸侯的垂直管理C.加强了对地方的政治统治D.扩大了周王朝的统治范围3.陆浑戎原居于甘肃酒泉附近。考古发现,洛阳附近有众多春秋时期的陆浑戎墓葬群,陪葬品中有马牛羊头蹄,还有数量众多的成套青铜器及玉石质礼器,如编钟、编磬、铜车马

器、玉璜、玉扳指等。该现象表明A.传统的政治秩序受到冲击B.华夷之间的差异逐渐消弭C.华夏文明影响力日益扩大D.生产关系已发生重大变革4.汉初,“豪强大家,得管山海之利,采铁石鼓铸,煮海为盐。一家聚众,或至千余人。”汉武帝时实行盐铁官营,在各地设盐官、铁官,掌管盐铁的生产和销

售,还下令将地方铸币权收归中央。汉武帝的这些举措是为了A.推行重农抑商政策B.贯彻政府的民本思想C.强化对经济的控制D.解决地方豪强的问题5.汉代大量文人下乡采风,创作出《十五从军征》《战城南》《病妇行》等反映社会下层民众日常生活艰苦的乐府诗,对统治者反思战乱、制定

与民休息的政策有积极作用。这表明,汉乐府诗A.真实地反映民间疾苦B.是浪漫主义文学作品C.具有民情收集的功能D.体现了汉代文学成就6.下图是我国古代某个时期中央政权与西北地区关系形势图,这一时期是我国A.汉代B.唐代C.宋代

D.清代7.据《宋书》记载:“至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃,盖东西之极盛也。”这表明江南经济得到发展的原因是A.北方人口南迁B.社会环境相对安定C.自然条件优越D.门阀士族执掌朝政8.传统佛典认为,子女对待双亲只需做应做的事情即可,不必奉献一切。在中

国,佛典则强调:“如汝于父母,恭敬修供养”。此外,佛教还宣扬:“世俗帝王为出世的菩萨或者转轮王再世”。这反映出A.三教合一趋势逐渐加强B.佛教注重对传统儒家文化的传播C.宗教思想的时代性特点D.佛教吸收传统的文化逐渐中国化9.据史料记载,在唐朝,工商子弟毕诚、

陈会、顾云,州县小吏湛贲、汪遵等皆通过科举考试跻身仕途。毕诚还曾进士及第,后官至宰相。这说明A.抑商政策基本瓦解B.科举选官的程序相对完善C.商人政治地位提高D.社会阶层流动性有所增强10.苏轼曾阐述其对历史上某经济制度的看法:“……因地

之广狭瘠腴而制赋,因赋之多少而制役。户无常赋,视地以为赋,人无常役,视赋以为役,是故贫者鬻田则赋轻,富者加地则役重。”该经济制度指A.均田制B.租调制C.租庸调制D.两税法11.中国古代,汉族与其他少数民族政权之间通过战争、遣使、互市、通婚等多种方式进行互动,加强经

济、文化的交流。某时期,双方大致以淮河一线为界,以淮水流域为中心共计设置了18个榷场,其中以淮河下游的盱眙军场和泅州场最为繁盛。这一时期可能是A.唐朝B.北宋C.南宋D.明朝12.宋仁宗时期,北宋与西夏爆发战争。宋朝对西夏实施经济封

锁,关闭榷场,禁止茶、盐等物资出境。西夏百姓“饮无茶,衣昂贵”,怨声载道。在战场上取得胜利的西夏不得不寻求和议。这说明A.西夏生产方式已由游牧转为农耕B.榷场贸易利于维护宋、夏和平交往C.经济封锁是宋

朝主要的破敌手段D.宋、夏在经济方面具有相互依赖性13.金初,太宗因“私用过度”,诸贵族大臣将皇帝“扶下殿庭,杖二十毕”。此后金朝大量吸收宋制,学习中原王朝的威仪,到第四代皇帝海陵王时,情势逆转,皇帝动辄以“杖之”威胁群臣。这种变化表明

金朝A.完全放弃了女真传统政治文化B.政权因为汉化而衰弱C.受中原王朝政治生态影响较大D.“大定之治”成效显著14.元代,云南设立行省后,改变了其分裂割据的状态。汉族移民随着交通线深入云南,使得精耕细作的方式得到大规模推广。《元史•食货》记载,云南行省纳粮曾经达到277719石,远超同期辽

阳、四川、陕西等行省。据此可知元代A.南北经济的差距继续扩大B.边疆与内地一体化趋势加强C.因地制宜的模式收效明显D.边疆各民族之间的差异消失15.明朝万历年间,朝廷允许各地开矿,同时派出大批宦官做“矿监”、“税使”。1601年,朝廷派

太监孙隆到苏州检查征税情况,他设立名目众多的税项,使“吴中之转贩日稀,织户之机张日减”。上述现象反映的实质是A.小农经济仍占优势B.君主专制阻碍经济发展C.宦官专权较为普遍D.中央集权统治受到挑战16.

下列中国古代科技成就,按时间先后顺序正确的是①孙思邈完成《千金方》②王祯编撰《农书》③贾思勰写成《齐民要术》④李时珍编著《本草纲目》A.①③②④B.②①④③C.③①②④D.④③①②17.第二次鸦片战争时期,英国官员赫伯特说:“推翻清朝并非我们的兴趣

,当我们向北京进军时,我们真为我们的行为担心,若随之发生的无政府状态,我们的贸易和茶叶都将化为乌有。”这表明英国发动这场战争意在A.维持并扩大对华殖民贸易B.以经济利益诱惑清廷屈服C.强迫清政府允许公使进京D.

借助太平天国向清廷施压18.1850年,两名英国传教士在福州神光寺租住了两间房屋,时任福建巡抚徐继畬根据和约相关条款,采取外交手段,施加压力,迫使两名传教士主动撤出神光寺,避免了外交冲突,但引起了朝野上下的不满。这说明A.开眼看世界已成为主流B.洋务派遵循国际外交规则C

.清廷坚决捍卫国家主权D.徐继畬具有近代外交意识19.奕䜣上奏说:“自强以练兵为要,练兵又以制器为先,可以御侮,无事可以示威。”李鸿章认为,如果火器能与西洋相埒,“平中国有余,敌外国亦无不足”。因此他们主张A.开眼看世界B.创办军事工业C.兴办民用工业D.开办新式学校20.太平天

国时期,英王府是安庆城内第一富丽堂皇的建筑,它的大门前照壁上有一幅画,绘有一株盛开红花的桃树,树干上爬着一只手持木棍的猴子,戳着桃树杈上的一个蜂窝,寓意“封侯”。这一现象折射出太平天国A.实现了社会财富平均的理想B.农民敢想敢干的革命精神C.

对传统优秀文化的大力弘扬D.领导人存在的阶级局限性21.下图是某历史学习小组收集的资料。最符合他们研究主题的是A.救亡图存的探索B.教育近代化的尝试C.思想解放的潮流D.清政府自救的努力22.义和团兴起后,英国担心其波及自己的势力范围长江流域,于是策动两江总督刘坤一、湖广总

督张之洞等与列强合作。1900年6月21日,慈禧太后作出向各国“宣战”决定后,更多督抚加入进来,6月26日,由盛宣怀牵线策划,上海道余联沅与各国驻沪领事共同商定了“保护东南章程九款”,此事A.揭示了中央权威的式微B.旨在维

护清政府的统治C.是清政府灵活性外交的体现D.是东南各省开始独立的表现23.晚清时期的北京昌平地区流传着这样一首歌谣:“西太后,真不赖。腿儿长,跑得快。长安一住把国卖,赔钱数不清,卖地好大块”。作为史料,

它可以用于研究A.两次鸦片战争的影响B.《马关条约》的特点C.英法联军在京的暴行D.辛亥革命的历史背景24.20世纪初,清政府进行了一场旨在维护清王朝统治、避免革命爆发的自救运动。它使士子尽失“登进之途”,原本居于社会中上层的士绅陷入谋生困境。这场运动是A.戊戌变法B.洋务运动C.清末新

政D.辛亥革命25.1915年,陈独秀在《青年杂志》中倡导“兽性主义”(意志顽狠,善争不屈;体魄强健,力抗自然)。1917年,毛泽东在《新青年》指出∶“欲文明其精神,先自野蛮其体魄”。两者旨在A.塑造积极进取的民族精神B.说明近代体

育教育的缺失C.倡导培养全面发展的人才D.宣传西方民主与科学思想26.“……学子激扬焚佞府,群团奋起激街巷。众工人,上阵露锋芒,春雷响。……气轩昂,誓与列强争抗。抖擞中华民众志,挫败掠者千夫莽。”这首诗词反映的历史事件是A.禁烟运动B.新文化运动C.五四运动D.北伐战争27.中共二大发布的宣

言指出,中国大量的贫苦农民能和工人“握手革命”,可以保证中国革命的成功。党为保障工人和贫农的利益,在联合战线里设定的奋斗目标是:消除内乱,打倒军阀建设国内和平;推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立;统一中国为真正的民主共和国。由此可知,当时中国共产党A.客

观分析了民主革命的实际问题B.认识到国共合作的必要性C.探索出了中国农村革命的新道路D.开始独立领导国民大革命28.1924年—1927年间,国共两党实现了第一次握手,展示出了革命的政党联合起来产生的巨大力量。巨大的力量表现在A.基本推翻北洋军阀的统治B.国民政府形式上统一

了中国C.建立了抗日民族统一战线D.探索出农村包围城市的道路29.下表为20世纪20年代中国共产党召开的几次重要会议及其通过的主要决议。由此可知,这一时期中国共产党召开时间会议名称主要决议1921年中共

一大推翻资产阶级政权1923年中共三大国共合作,建立革命统一战线1927年八七会议开展土地革命,武装反抗国民党统治A.实现了革命道路从城市转向农村B.开启了建立人民政权实践C.对中国国情的认识渐趋科学理性D.建立和巩固革命统一战线30.“努力春耕切莫停,生产增加

公粮足,战争胜利归我们……大家努力开荒田,多种杂粮和蔬菜,农民生活好改善”。土地革命时期,苏区民众在《春耕歌》、《春耕运动歌》等红色歌谣的宣传鼓动下,齐心协力开展春耕运动。这一时期红色歌谣的传唱A.动员广大民众武装反

抗国民党B.巩固了革命统一战线C.有利于调动农民的生产积极性D.保证了反围剿斗争胜利第Ⅱ卷非选择题(共40分)二、非选择题:本大题共3题,共40分。其中第31小题14分,第32小题13分,第33题13分。结合材料以及所学知识,回答问题。31.(1

4分)阅读材料,完成下列要求。材料一汉武帝即位后“天下费多”,等到大规模的战争一次一次地爆发,财政支出更是急剧增加。富商大贾囤积居奇“而不佐国家之急”,坐视“黎民重困”。武帝通过行政命令,实行改革币制、算缗(征收商人的财产税)等办法,来剥夺商人。同时

宣布实行盐铁专卖,原诸侯王封国产盐铁的主要地区,同样设盐铁官管理,盐铁之利收归中央。材料二北宋政府一再规定“除商旅货币外,其贩夫贩妇,细碎交易,并不得收其税”,令柴薪渡河津者勿税,又免农器收税。又规定:“当税各物,令有司件析揭榜、颁行

天下”“诚便商惠民之举,而堪为后世治国者取法”;北宋政府的“冗官”、“冗兵”、“冗费”十分突出,其财政来源除了靠商税支撑之外,更重要的是得自商品的专利收入。从宋初起就对几个主要商品如盐、茶、矾、酒等实行专卖制度。富商大贾以惊人的速度,积累起他们的巨额财富,汴京是“富

商大贾所聚”、“资产百万者至多,十万而上,比比皆是。”商人从而拥有无数的“田畴邸第”,成为大商人兼大地主。——以上材料均摘编自吴慧《中国商业政策史》(1)据材料一概括汉武帝商业政策的主要内容。结合所学知识,说明其历史背景。(6分

)(2)据材料二概括北宋商业政策的新变化,简析宋代商业政策的主要影响。(8分)32.(13分)阅读材料:1840年鸦片战争爆发后,面对西方列强的坚船利炮,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。材料一(英国遣使来华,清朝皇帝的回信)尔国距中华过远,遣使远涉,良非易事;且来使于中国礼

仪不能谙习,重劳唇舌,非所乐闻。天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异。尔国王其辑和尔人民,慎固尔疆土,无间远迩,朕实嘉之。嗣后毋庸遣使远来,徒烦跋涉。但能倾心效顺,不必岁时来朝始称向化也。俾尔永遵,故兹敕谕!——《清仁宗实录》材料二以下是英国使臣

给乾隆皇帝祝寿的“礼单"和中国回赠给英国的“礼单”。英国礼单:天体运行仪和望远镜;座钟一架;天体仪;地球仪;奇巧椅子一对(能随意转动);毛瑟枪、连珠枪、铜炮,榴弹炮数门;军舰模型;以及英国的土特产若干。中国礼单:珐琅、珍

宝、玉器、漆器、花缎、画册、鼻烟壶、扇、签、普洱茶48团、茶膏9匣和各色食品等。——摘编自《1793年乾隆英使觐见记》材料三彼之大炮远及十里内外,若我炮不能及彼,彼炮先已及我,是器不良也。彼之放炮如内地之放排枪,连声不断。我放一炮后,须辗转移时,再放一炮,是技不熟也。求其良且熟焉,亦无他深巧

耳。……盖内地将弁兵丁虽不乏久历戎行之人,而皆睹面接仗。似此之相距十里八里,彼此不见面而接仗者,未之前闻。徐尝谓剿匪八字要言,器良技熟,胆壮心齐是已。第一要大炮得用,今此一物置之不讲,真令岳、韩束手,奈何奈何!——选自林则徐谪戍伊犁途中致友人的信函(1)阅读材料一,指出在发展两国关系

方面,中国皇帝回信与英方要求有何不同?并分析其原因。(4分)(2)材料二中“两张礼单”中的礼品有什么特点?从中可以看出中英两个国家有怎样的不同。(4分)(3)根据材料三,指出林则徐的信关注到什么问题。以此为视角,结合学所阐述林则徐、魏源揭开“向西方学习以救

亡图存”的序幕。(5分)33.(13分)阅读材料,完成下列要求。材料一孙中山的民族主义思想,经历了三个发展阶段:从1894—1895年创立兴中会,到1905年同盟会成立,孙中山和他的战友们都一直是抱持反满的民族主义

;同盟会成立后,以“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”为宗旨,表明此时孙中山已确立以民族建国为目标的近代民族主义;到五四新文化运动时期,受到第一次世界大战和十月革命的影响,孙中山反帝建国的民族主义思想逐渐成熟起来,这个阶段的民族主义,是以建立

世界各民族一律平等的国际新秩序为基本目标的。——耿云志《孙中山民族主义思想的历史演变》材料二孙中山的民族主义不仅推动中国旧民主主义革命时期的民族解放斗争。而且正是由于孙中山在晚年的进步,重新解释三民主义,使国民党明确了反帝斗争的目

标,促成了国共第一次合作,迎来了以反对帝国主义列强和北洋军阀为斗争目标的第一次大革命高潮的到来。此外,印尼民族运动领导人苏加诺从1918年起接受了孙中山三民主义学说。苏加诺在一次演讲中称自己“在三民主义的影响下,深深地树立了民族主义的思

想,认清了世界人道主义是要我们消除民族主义的本质。”——史革新《孙中山民族主义思想探索》⑴据材料一概括孙中山民族主义思想的变化,并分析影响其变化的因素。(7分)⑵据材料二并结合所学知识,简析孙中山民族

主义思想的影响。(6分)