PDF

PDF

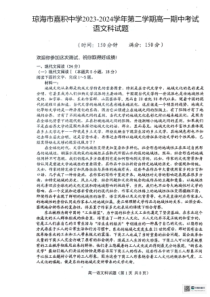

【文档说明】海南省琼海市嘉积中学2023-2024学年高一下学期6月期中考试 语文 PDF版含解析.pdf,共(12)页,6.682 MB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-608eb3cf8a979a771fcec5ceda318d91.html

以下为本文档部分文字说明:

{#{QQABKQyAgggoQIJAAQhCQwUwCgAQkBCAAQgGQBAAMAIBABFABAA=}#}{#{QQABKQyAgggoQIJAAQhCQwUwCgAQkBCAAQgGQBAAMAIBABFABAA=}#}{#

{QQABKQyAgggoQIJAAQhCQwUwCgAQkBCAAQgGQBAAMAIBABFABAA=}#}{#{QQABKQyAgggoQIJAAQhCQwUwCgAQkBCAAQgGQBAAMAI

BABFABAA=}#}{#{QQABKQyAgggoQIJAAQhCQwUwCgAQkBCAAQgGQBAAMAIBABFABAA=}#}{#{QQABKQyAgggoQIJAAQhCQwUwCgAQkBCAAQgGQBAAMAIBABFABAA=}#}{#{QQABKQyAgggoQIJAA

QhCQwUwCgAQkBCAAQgGQBAAMAIBABFABAA=}#}{#{QQABKQyAgggoQIJAAQhCQwUwCgAQkBCAAQgGQBAAMAIBABFABAA=}#}参考答案(一)现代文

阅读Ⅰ(本题共5小题,18分)题号1234答案CBDC评分细则:第1~4小题每题3分,选对得满分。5.①多以“子一代”的叙述视角展开,讲述“父一代”的故事,将下岗的父辈当作“失败的英雄”来书写。②多以“下岗”为主题,书写地域之变,探讨工业文明的现代困境。③聚焦过去的历史与当前的现实

,在地方性怀旧中隐藏着工人阶级的乡愁,体现了现实主义风格。评分细则:满分6分,答出一点得2分。如有其他答案,概括准确、分析得当且不重复杂糅,可酌情给分。1.【命题意图】本题考查理解和分析文章内容的能力。【解题思

路】A项,“中国现当代文学的流派是由地域性决定的”错,材料一第1段说的是“中国现当代文学的一些流派也是由地域性决定的”,选项扩大范围。B项,“这导致地域之间的差别逐步缩小”错,材料一第1段说的是“当代文学的地域文化色彩之所以

越来越淡化,是因为在全球化背景下的现代化,正在打破地域之间的阻隔,并逐渐缩小地域之间的差别”,选项颠倒因果。D项,“东北作家的创作感知具有滞后性”错,由材料一最后一段“这种看法并不准确,事实上,东北的文学植根于东北大地,对于

地域之变是有着‘春江水暖鸭先知’的敏感的”可知,选项曲解文意。故选C项。2.【命题意图】本题考查分析概括文章内容的能力。【解题思路】B项,“从而创造了一种工人文化”错,由材料一第3段“工人文化并不是正统的

和官方的,它是工人们在自己的日常生活与‘活生生的经历’中创造出来的一种属于自己的文化”可知,创造工人文化的不是“新东北文学”,而是工人本身。故选B项。3.【命题意图】本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。【解题思路】材料一第2段主要论述的是在

全球化背景下地域性对文学的影响及其表现,故选项要体现出文学的地域性,才能作为论据。A项,强调的是特定地域的历史,可以体现文学的地域性。B项,强调的是方言和口语,可以体现文学的地域性。C项,强调的是地域饮食文化,可以体现文学的地域性。D项,宝水村落仅作为一个叙述背景,无法体现文学的地域性

。故选D项。4.【命题意图】本题考查理解文章内容并解读图表的能力。【解题思路】A、B两项均不能从图中直接看出。D项,“‘文学根据地’的划分限制了作家的写作主题与风格”不能从图中直接看出,且“文学根据地”只是作家写作

主题与风格的集中体现,并不能限制作家的写作主题与风格。故选C项。5.【命题意图】本题考查分析概括文章内容的能力。【解题思路】由材料一第4段“他们的父辈都是下岗工人,他们与父辈一起经历了国企改革的阵痛,也正是在这种阵痛中,他们对父辈有了更真切的了解,他们更加敬重父辈。在他们书写下岗工人的作品

中,虽然下岗后的生活穷困潦倒,但他们仍然将父辈作为英雄来书写,哪怕自己的父辈不是胜利的英雄,而是失败的英雄,他们也为父辈的英雄本色而骄傲”可得出答案①;由材料一第5段“事实上,东北的文学植根于东北大地,对于地域之变是有着‘春江水暖鸭先知’的敏感的”和材料二“那么当下‘新

东北作家群’回应的主题则是‘下岗’”“如果没有20世纪90年代发生在东北老工业基地的‘下岗’,就不会有今天的‘新东北作家群’”“工业文明的现代困境也成就了这批辽宁作家”可得出答案②;由材料一第3~5段内容和材料二“‘新东北作家群’所体现的东北文艺不是地方文艺,而是隐藏在地方性怀旧中的普

遍的工人阶级的乡愁”可得出答案③。6.B7.A8.①李场长,杨总工程师举家上坝安营扎寨坚持造林,与佟保中和秦海生欲离场下坝放弃造林的矛盾冲突;②佟保中、秦海生的想离开塞罕坝与韩大伯、二嫂不愿意他们离开的冲突;③自然环境

的艰苦恶劣与杨总工程师等人一往无前、满腔激情的冲突;④佟保中等人自己内心的去与留的冲突。9.①牢记使命、接续奋斗的坚定信念。塞罕坝务林人响应党的号召,三代坚守,用奋斗创造幸福。②艰苦创业、坚持不懈的崇高精神。塞罕坝务林人与恶劣的自

然作斗争,把不毛之地建设成美丽高岭。③永不止步、科学实践的远大追求。年轻的塞罕坝务林人不满足于单纯的种树造林,而是以科学研究的态度,追求生态文明绿色发展,目标越来越高远。④无私奉献、自我牺牲的博大情怀。塞罕坝务林人放弃优

厚的条件,扎根艰苦的环境,对生态的呵护,已成为他们生命、情感与追求的全部。他们不求回报,只为绿色家园。【解析】6.本题考查学生分析文章内容的能力。B.“对佟保中等人离去的埋怨”错,结合剧本内容理解,二嫂的语言应是表现了二嫂对

佟保中等人挽留。故选B。7.本题考查学生分析作品的体裁特征和表现手法的能力。A.“暗示了社会环境”错,当时的社会环境与本剧的故事没有关系。第一幕开头的舞台说明中的“1963年12月18日”交代了故事发生的时间,“雪花飘来”“林场崎岖的山路上”交代了舞台氛围,“北风十级,大雪,零下40℃”交代了塞

罕坝恶劣的自然环境,这些舞台说明为下文写佟保中等人下坝作了铺垫。故选A。8.本题考查学生分析作品的体裁特征和表现手法的能力。本题中,戏剧冲突首先表现为人与人之间的冲突。戏剧第一幕中佟保中和秦海生要离场下坝,放弃造林,李场长、杨总工程师举家上坝安营扎寨坚持造林。由此概括

出:李场长﹑杨总工程师举家上坝安营扎寨坚持造林,与佟保中和秦海生欲离场下坝放弃造林的矛盾冲突。通过二嫂说“你们都是大学生、技术员,要不再试试,再想想办法……”以及韩大伯说“可你们就这么忍心把我们扔下走了”可知,佟保中和秦海生要离场下坝,放弃造林,而韩大伯、二嫂不愿意他们离开

。其次,戏剧冲突还表现在人与自然之间。“北风十级,大雪,零下40℃”“雪花飘来”“林场崎岖的山路上”,这反映了塞罕坝自然环境的艰苦恶劣。由李斌说“从今天起,举家搬迁,扎根塞罕坝”和杨宁先说的“我们也把北京的房子退了……全家来塞罕坝扎寨安营”可知,李场长,杨总工程

师举家上坝安营扎寨坚持造林,他们对植树造林一往无前、满腔激情。所以,该剧中自然环境的艰苦恶劣与杨总工程师等人的一往无前、满腔激情形成戏剧冲突。最后,戏剧冲突还表现在人物自身。如:佟保中等人自己内心的去与留的冲突。9.本题考查学生从不同的角度和层面发掘文本反映的人生价值和时代精神的

能力。塞罕坝是一个自然环境极其艰苦、恶劣的地方,风沙漫天,种树非常困难,但是塞罕坝务林人响应党的号召,与恶劣的自然作斗争,把不毛之地建设成美丽高岭,他们用不懈的努力、奋斗创造塞罕坝的幸福生活,塞罕坝务林人肩负时代的使命,具有艰苦创业、坚守一方、不懈奋斗的崇高精神

和永不止步,科学实践的远大追求以及无私奉献、自我牺牲的博大情怀。比如三代人的坚守,比如李场长、杨总工程师放弃优厚的条件,举家上坝安营扎寨坚持造林。他们把对生态的呵护当成自己生命、情感与追求的全部,不求回报,只为绿色家园。10.

CFH【解析】句意:你这可说是以难为之事要求我了,恐怕无法符合你的心意。你可以尽心尽意地辅助我,我们共同登上这条道路。11.B【解析】到了;极其,非常。12.C【解析】“唐太宗治国则烦难迁阔”错,文章没有提到唐太宗治国的特点。13

.(1)后来王安石主持朝政,他所安排的措施,大体上都效法这份万言书。(当:掌管或主持,注措:措施,祖:效法,各1分,句意1分)(2)盘庚不因为有人怨恨的缘故就改变自己的计划,考虑到这样做合理就采取行动,是因为他认为自己做得正确且看不出有什么可以后悔的缘故啊。(第一个度:计划,第二个度:考虑,义:

合理,适宜,各1分,句意1分)14.①效法先王法度应当效法先王的精神;②征收财富改变国家财力困窘的处境;③广纳贤才方可长治久安。(答对1点得1分,其他答案言之成理即可。)(三)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)15.(3分)C

16.(6分)①运用了借代、拟人的修辞手法,表达生动形象;②“鳞”代指鱼,“翼”代指“鸟”,突出了鱼儿鳞光闪闪、鸟儿振翅高飞的形象;③“输”表现了鱼在骇浪中畅游的快乐;“会”展现了鸟儿迎击长风的英姿。【解析】15.本题考查学生分析理解诗歌内容和赏析艺术手法

的能力。C.“直抒胸臆”错误。尾联是运用《后汉书》中的典故来表情达意的,属于间接抒情。故选C。16.本题考查学生对修辞手法的把握能力。“潜鳞输骇浪,归翼会高风”颔联写到鱼儿在惊涛骇浪中愉快地畅游,归巢的鸟儿在急风

中展翅高飞。其中“鳞”指的是鱼,“翼”指的是鸟,这是以特征代整体,所以颔联运用了借代的手法,突出了鱼儿鳞光闪闪、鸟儿振翅高飞的形象。颔联中“输”体现的是鱼畅游的情态,“会”体现的是鸟展翅高飞的动作,本处将鸟

和鱼人格化,鱼儿快乐地在骇浪中游泳,鸟儿迎击万里长空,所以颔联运用了拟人的手法。颔联写到在惊涛骇浪中畅游的鱼儿和在急风中展翅高飞的归巢的鸟儿,通过对鸟和鱼的描写,映衬了诗人远大理想和政治抱负,寄寓了诗人能回归朝廷的期盼。17.默写(1)玉鉴琼田三万顷

着我扁舟一叶(2)能克终者盖寡则纵情以傲物(3)举先王之政以兴利除弊(4)吴楚东南坼乾坤日夜浮(5)六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿三、语言文字运用(17分)(一)语言文字运用I(8分)18.D19.柳絮随风飘舞直上云端,这本是常见的自然景致,可是因为柳絮被薛宝钗寄

寓了自己的人生追求,所以连带着“青云”也有了志向高远的隐喻。【解析】18.选D。本题考查学生对特殊句式的把握能力。“采菊东篱下”为状语后置句;正常语序为:(于)东篱下彩菊;句意:在东篱之下采摘菊花。A.为常式句。句意:明日一早,深幽的小巷便有人叫卖杏花。B.为宾语前置句;正常语序为

:满地堆积黄花;句意:满地堆满了黄花。C.为常式句。句意:昨夜在梦中回到了家乡。D.为状语后置句;正常语序为:(于)幽篁里独坐;句意:在幽静竹林中独自闲坐。19.本题考查学生语言表达之仿写的能力。画波浪线的句子,首先要解释“采菊东篱下

”,然后将“东篱”和菊、陶渊明联系起来,解释“东篱”的特殊含义。仿写时,首先要解释“好风凭借力,送我上青云”,即“柳絮随风飘舞直上云端”(1分)。然后再将“青云”和《红楼梦》、柳絮联系起来,即“因为柳絮被薛宝钗寄寓了自己的人生追求”(2分),最后得出“青云

”深层次的含义,即“连带着‘青云’也有了志向高远的隐喻”(2分)。(二)语言文字运用Ⅱ(9分)20.①精雕细刻②一丝不苟③漫不经心21.示例:船只,由名词“船”与量词“只”构成,是船的总称。枪支,由名

词“枪”与量词“支”构成,是枪的总称。(列举“花朵”“布匹”“纸张”“人口”等均可)22.在两岸之间有一座木结构桥梁,插入水中的木桩,两头低矮,渐向中间高起,形成一条优美的曲线。【解析】20.本题考查学生正确使用成语的能力。一个空1分。第一处,后文具体描述了画中木结构桥梁、十字形亭子、亭中

茶肆等细节,可见语境说的是王希孟画画在局部地方也苦心刻画细节,故选用“精雕细刻”。精雕细刻:精心细致地雕刻;形容创作艺术品时的苦心刻画;也比喻认真细致地加工。第二处,语境说的是刻画桥和亭子中精细线条非

常认真,一点儿也不马虎,故用“一丝不苟”。一丝不苟:形容办事认真,连最细微的地方也不马虎。第三处,语境说的是画面上,数十只小鸟表面看好像是随便画上的,故选用“漫不经心”。漫不经心:随随便便,不放在心上,常用来比喻人做事不认真、不专心或不在意。2

1.本题考查学生仿词的能力。考生要抓住题干中“鸟只”在构词上有“名词+量词”的特点,表示鸟的集合体,代表的是总称这一要求,举两例说明。比如,“船只”一词,构词上就是由名词“船”与量词“只”构成,是船的总称。“枪支

”一词,构词上是由名词“枪”与量词“支”构成,是枪的总称。“花朵”一词,构词上是由名词“花”与量词“朵”构成,是花的总称。“布匹”一词,构词上是由名词“布”与量词“匹”构成,是布的总称。“纸张”一词,构词上是由名词“纸”与量词“张”构成,是纸的总称。“人口”一词,构词上是由名

词“人”与量词“口”构成,是人的总称。写对1例得2分,写对2例得4分。22.本题考查学生辨析并修改病句的能力。画波浪线的部分语病有2处:一是“架设在两岸之间有一座木结构桥梁”成分赘余,应删除“架设”;二是“变成一条优美的曲线”搭配不当,应把“变成”改

为“形成”。修改后,正确表述为:在两岸之间有一座木结构桥梁,插入水中的木桩,两头低矮,渐向中间高起,形成一条优美的曲线。(改对一处得1分,改对2处得2分)23.按照高考作文阅卷评分标准。这是一道引语式材料作文题。首先材料的关键内容在于:一是司机行车需要借助后视镜向后看,这样利

于前行;二是不能时时往后看,否则不利于前行;三是前挡风玻璃远远大于后视镜,是因为前行更重于后视。总结起来就是:司机行车需要向后看,但更重要的是往前看,向前向后都是必须。其次看材料的启示意义,司机行车就可以联想到个人、集体和国

家社会的前行,向后看就是需要不断总结反思,可以是教训、挫折、焦虑、苦难、屈辱等,也可以是经验、成就或者成功等。不时往后看,历史可以给我们前行的力量;但是,时时往后看,又会陷于狭隘,阻碍前行。所以,行文要能体现辩证关系:前行需要总结反思,但是前行又不能沉湎于过去,要更多往前看。写作时,可采用递进

式的论证结构,从总结过去和展望未来的关系,二者各自的重要性,如何正确处理向前与向后、过去与未来的关系等角度展开具体论证。在论说“总结过去与展望未来的重要性”时,可以从个人、社会、国家等角度切入展开论证,使论证更深入。在论证过程中,可以采用举例论证、道理论证、对比论证等多种论证方法。如可以

列举南非总统曼德拉少年时崇尚暴力斗争,后在二十八年狱中生活反思过去的莽撞行为,在出狱后放下了冲动的本性,带领南非人民走向独立的事例,论证正视过去、总结历史才能更好地面向未来。也可以引用唐太宗“以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替”的名言,论证总结经验、回望过去方能行稳致

远。立意:1.追溯来处,开启未来。2.回首伴前行,方能行稳致远。3.总结过去,面向未来。4.向后品往昔,赓续向前行。参考译文:文本一:王安石,字介甫,是抚州临川人。王安石小时候喜欢读书,而且一次过目就终身不忘。他写文章时下笔如飞,初看似不经心,完成后,看过的人无不叹服

他的文章精妙。王安石议论高深新奇,善于雄辩和旁征博引自圆其说,敢于坚持按自己的意见办事,慷慨激昂立下了矫正世事、改变传统陋习的志向。于是向宋仁宗上万言书,认为:“当今天下的财力一天比一天困乏,风俗一天比一天败坏,毛病在于不知法度,不效法先王的政令。效法先王的政令,在于效法先王

政令的精神。依靠天下的人力物力来创造天下的财富,征收天下的财富来供天下人消费,自古以来的太平盛世,不曾因为财富不足而造成国家的祸患,祸患是由于治理天下财政不得其法。居官任职的人的才能已经不足,而平民百姓之

中又缺少可用的人才,国家的托付,疆域的保护,陛下难道能够长久地依靠上天赐予的幸运,而不考虑万一出现祸患该怎么办吗?我的这些议论,是那些沉溺在颓靡习俗中的人不会说的,而且那些议论的人还会认为是这迂腐而不切实际的老生常谈。”后来王安石主持朝政,

他所安排的措施,大体上都效法这份万言书。不久王安石任直集贤院。在此之前,朝廷多次下达委任他担任馆阁职务的命令,他都辞谢了;士大夫们认为他无意于仕途,都恨自己不能结识他,朝廷多次打算委任他美官,只是怕他不就任。王安石因母亲去世离任,一直到英宗朝结束,朝廷多次召他,他都不肯起复任职。北宋

神宗熙宁二年二月,王安石被任命为参知政事。皇上问:“你最先开始的施政措施是什么?”王安石答道:“改变劣习风俗,树立法规,是现在最亟需的了。”皇上认为是对的。于是开设增置三司条例司机构,任命他与知枢密院事陈升之一并负责。王安石让他的亲信吕惠卿参与管理事务。而后农田水利、青苗、均

输,保甲、免役、市易、保马、方田等等变法相继开始实施,号称新法,派遣提携推举各类官员四十余人,分派颁布执行新法。王安石性格倔强刚愎,遇事不管对与错,都坚持自己的意见,执意不肯改变。到议论变法时,在朝百官都持不能变法的意见,王安石陈述儒家经义,提出自己的主张,辩论起来动不动就

是好几百字,大家都驳不倒他。他甚至说“天灾不足以畏惧,祖宗不足以效法,人们的议论不足以忧虑”。王安石当了很长时间的宰相,因为旱灾而引退,等到再担任宰相,只过了一年多就被罢免了。直到神宗朝结束,也没有被再召回朝廷,前后共八年。文本二:神宗熙宁元年夏四月乙巳,王安石才首次来到京师,这

时接到翰林学士的任命已经超过七个月了,下诏让王安石越级入朝答对。神宗问治理国家应当首先做什么事,他回答说:“首先要选择推行政策的方法。”神宗问道:“唐太宗怎么样?”他答道:“陛下应当效法尧、舜,何必要效法唐

太宗!尧、舜之道,极其简明而不繁杂,扼要而不迂阔,容易而不繁难,但是后世求学的人不能通晓,因此认为高不可及。”神宗说:“你这可说是以难为之事要求我了,恐怕无法符合你的心意。你可以尽心尽意地辅助我,我们共同登上这条道路。”冬季十一月,

朝廷举行祭祀天地的大礼。宰相等人因为黄河北部连遭旱灾,国家用度不足,请求南郊祭天后别再照例赏赐金钱绢帛了。诏命众学士讨论。司马光说:“赈济灾荒,节省开支,应当从中枢部门做起,可以采纳这种提议。”王安石说:“国家用度不足,是因为没有找到善于理财的人。”司马光说:“所谓善于理

财的人,不过是按人头计数征税,用畚箕敛取谷物罢了。”王安石说:“不对,善于理财的人,不增加赋税也能使国家用度充足。”司马光说:“天下哪有这种道理?天地所出产的财货物品,不在百姓手中,就在官府手中,善于理财的人设

法掠夺百姓,由此造成的危害比增加赋税还严重。”双方争论不休。宋神宗表态说:“我的看法和司马光相同,但姑且用不批准这样做来答复宰相等人。”