PDF

PDF

【文档说明】浙江省丽水市绿谷联盟2022-2023学年高一上学期10月建模考试语文试题 PDF版含答案.pdf,共(11)页,709.368 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-571223a5373dad353d64080164db54c8.html

以下为本文档部分文字说明:

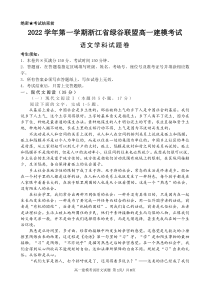

高一建模考试语文试题第1页/共8页绝密★考试结束前2022学年第一学期浙江省绿谷联盟高一建模考试语文学科试题卷考生须知:1.本卷共8页满分150分,考试时间150分钟。2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位

号及准考证号并填涂相应数字。3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效。4.考试结束后,只需上交答题纸。一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成1-5题。从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称土气的乡下人是中国社会的基层。我们说乡下人土气,这个

土字用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。农业直接取资于土地,种地的人搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的。不流动是从人和空间的关系上说

的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以住在一处的集团为单位的。中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。孤立、隔膜是就村和村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但

是人口的流动率小,社区间的往来也必然疏少。我想我们很可以说,乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活

是终老是乡。假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。在社会学里,我们常分出两

种不同性质的社会:一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会;一种是为了要完成一件任务而结合的社会。用一位外国学者的话说,前者是“有机的团结”,后者是“机械的团结”。用我们自己的话说,前者是礼俗社会,后者是法理社会。生活上被土地所

囿住的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物,正像我们的父母兄弟一般,并不是由于我们选择得来的关系,而是无须选择,甚至先我而在的一个生活环境。熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。这感觉是无数次的小磨擦里陶炼出来的结果。这过程是《论语》第一句里的“习”字。

“学”是和陌生事物的最初接触,“习”是陶炼,“不亦说乎”是描写熟悉之后的亲密感觉。在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由。这和法律所保障的自由不同。规矩是“习”出来的礼俗。从俗即是从心。“我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说么?”——这类的话已经成了我们高一

建模考试语文试题第2页/共8页现代社会的阻碍。现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签个字。这样才发生法律。在乡土社会中法律是无从发生的。“这不是见外了么?”乡土社会里从熟悉得到

信任。乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性。从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则。在熟悉的环境里生长的人,不需要这种原则,他只要在接触所及的范围之中知道从手段到

目的间的个别关联。在乡土社会中生长的人似乎不太追求这笼罩万有的真理。我读《论语》时,看到孔子在不同人面前说着不同的话来解释“孝”的意义时,我感觉到这乡土社会的特性了。孝是什么?孔子并没有抽象地加以说明,而是列举具体的行为,因人而异地答复了他的学生。在我们社会的急

速变迁中,从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊。陌生人所组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。于是,“土气”成了骂人的词汇,“乡”也不再是衣锦荣归的去处了。(费孝通《乡土本色》,有

删改)1.下列对“中国社会是乡土性的”的理解,不符合原文意思的一项是(3分)A.“乡土”即家乡的土地,可借指家乡;这里的“家乡”并非指某人或某类人的故乡,而是指“中国社会”。费孝通先生认为,中国社会的本色是乡土性的。B.乡下人是中国社会的根基,要理解中国社会的乡土性,先要从乡下

人与土地密不可分的关系说起,他们以种地为生,在泥土中创造文明,也受泥土的束缚。C.中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村,因为不同村落间的人互相孤立、隔膜,所以村落人口相对固定,极少流动,而产生“土气”。D.乡土社会在地方性的限制下,村落内的人彼此熟悉,

构成了拥有独特生活习俗与生活方式的、没有陌生人的熟人社会,人与人则形成了一种与生俱来的关系。2.下列关于文本内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)A.在乡土社会里,人们被土地所囿,平素所接触的是生而与俱的人物,彼此

了解,更容易获得从心所欲而不逾规矩的自由。B.乡民们“从俗即是从心”,是因为在一个熟悉的社会中,规矩对他们而言无需用法律来保障,是从小“习”出来的礼俗。C.因为乡民之间的交往是基于彼此的熟悉和信任来进行的,所以法律不是调节乡土社会中人际交往和人际关系的基本依据。D.乡土社会里从熟悉得到信任,

信用产生于对一种行为规矩熟悉到不加思索时的可靠性,它远胜于法理社会中的一纸契约。3.下列对文本论证的相关分析,不正确的一项是(3分)A.用对比论证阐明,乡土社会实际上就是熟人社会、礼俗社会,而现代社会是陌生人组

成的社会、法理社会,两者的人际交往原则有别。B.通过归纳分析得出结论,礼俗是乡土社会里应对社会生活的根本原则、抽象真理,也是人们处理具体事务时目的与手段间的普遍联系。C.利用《论语》中孔子因人而异地解释“孝”,论证了“在乡土社会中,人们从熟悉里获得的认识是个别的”,让我们体会到这种特性。D.概括了

事实,在乡土社会进入现代社会的过程中,原有的生活方式与现代社会不相适应,暴露出弊端,说明“土气”一词因而有了贬义。高一建模考试语文试题第3页/共8页4.根据文本,填写下面思维导图的空缺部分。(4分)5.概括“乡土社会中所养成的生活方式处处产生流弊”的原因

。(4分)(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)阅读下面的文字,完成6-9题。1946年的中秋。打海岸的部队决定晚上总攻。主攻团团长分派我们文工团创作室的几个同志到各个连去帮助工作,叫通讯员送我到前沿包扎所去。早上下过一阵小雨,路上还很滑。庄稼青翠水绿,珠烁晶莹。空气里有一股

清鲜的香味。通讯员撒开大步,把我撂下几丈远,我怎么努力也赶不上。而他背后好像长了眼睛,自动在路边站下,脸朝前。我紧走慢赶,快走近时,他又自个儿走了。他,高挑挑的个子,肩膀厚实实,一身洗淡了的黄军装,绑腿直打到膝盖上。步枪筒里,插了几根树枝。

一路行来,总算得知原来他还是我的同乡,十九岁,参加革命刚一年,帮人拖过毛竹,家里有娘、爹、弟弟妹妹、一个姑姑,还没有娶媳妇。到包扎所,已是下午两点钟了。这里离前沿三里路,设在一个小学里,大小六个房子成品字形,中间一块空地长了许多野草。几个卫

生员在弄着纱布、棉花,满地是用砖头垫起来的门板。我们向乡干部要了借老百姓被子的任务。因为部队上的被子还没发下来,而伤员流了血,非常怕冷,所以就得向老百姓去借,哪怕有一二十条棉絮也好。我们先到附近一个村子,分头去动员。不一会,

我就借到了两条棉絮,一条被子,正准备送回去再来借时,看见通讯员从对面走来,两手空空。“女同志,你去借吧!……老百姓死封建……”我叫他带我去看看,他却执拗地低着头,不肯挪步,我低声说了下群众影响的话,他就松松爽爽地

带我走了。来到老乡的院子,堂屋里静静的,里面一间房门两边贴着鲜红的对联。我们“大姐、大嫂”地喊。一会儿,门帘一挑,露出一个年轻媳妇来,高高鼻梁,弯弯的眉,额前一溜蓬松松的刘海。看她头上已硬挠挠地挽了髻,便大嫂长大

嫂短地道歉。她只低头咬着嘴唇笑。我只好讪讪地向她开口借被子,还说了一遍共产党部队打仗为老百姓的道理。她不笑了,看看我,看看通讯员,半晌,转身进去。很快,那媳妇抱了被子出来。这是一条里外全新的花被子,被面是假洋缎的,枣红底,上面撒满白色百合花。她好

像故意气通讯员似的,把被子朝我一送:“抱去吧。”我向通讯员一努嘴,他竟扬起脸,装作没看见。我只好叫他,这才绷了脸,垂着眼皮,接过被子,慌慌张张地转身就走。不想一步还没有出去,就听见“嘶”的一声,衣服挂住了门钩,肩膀处挂下一片布来,口子不小。

那媳妇一面笑着,一面赶忙找针拿线,要给他缝上。通讯员却高高一建模考试语文试题第4页/共8页低不肯,夹了被子就走。出门不远,就有人告诉:那是刚过门三天的新娘子,这条被子是唯一的嫁妆。他呆了会儿,说:“那!……那我们送回去吧!”“已经借来了,再送回去

,倒叫她多心。”他考虑了一下,说:“那好。用了给她好好洗洗。”接着,就把我抱着的被子、棉絮统统抓过去,左一条、右一条的披挂在肩,大踏步走了。到包扎所后,我就让他回团部去。他顿时活泼起来,敬了礼就跑了。走不几步

,在挂包里掏了一阵,摸出两个馒头,朝我扬了扬,顺手放在路边石头上,“给你开饭啦!”说完就脚不点地地走了。他的枪筒里又多了枝野菊花,肩上撕挂下来的布片,在风里一飘一飘。新媳妇也来帮忙了,笑眯眯的抿着嘴,东张西望。她终于问起:“那

位同志弟到哪里去了?”我说去前沿了。她不好意思地笑了一下,动手把几十条被子、棉絮,整整齐齐的分铺在门板上,把自己那条白百合花新被,铺在外面屋檐下的一块门板上。天边涌起一轮满月。敌人在地上烧起一堆堆的野火,又盲目地轰炸,照明弹也一个接一个地升起

,好像月亮下面点了无数盏汽油灯,把地面的一切都裸露出来了。乡干部又来了,慰劳了我们几个家做的干菜月饼。原来今天是中秋节了。中秋节,在我的故乡,一定又是家家门前放一张竹茶几,上面供一副香烛,几碟瓜果月饼。孩子们急切地盼那炷香快些焚尽,好早些分摊给月亮娘娘享用过的东西,他们在茶几旁跳着唱着:“月亮

堂堂,敲锣买糖……”我的那个小同乡,拖毛竹的小伙儿,也许,几年以前,还唱过这些歌吧!我们的炮响了。不久,断断续续地就有几个伤员下来,这里的空气立即紧张。伤员带下来的消息是,我们突破第一道鹿寨,第二道铁丝网,占领敌人前沿工事打进街了。但消息忽然停顿了。接着,

下来的伤员满身泥泞,神色疲乏,说“在打”“在巷战”。担架不够了,好几个重彩号不能及时送后方医院。我带着那些妇女,给他们拭脸洗手,有些得解开衣服,拭洗身上的泥血迹。妇女们又羞又怕,都抢着去烧锅。我跟那新媳妇说了半天,她才红了脸,只答应做我的下手。枪声,稀

落了。又下来一个重伤员。屋里铺位满了,我把他安排在屋檐下的那块门板上。一个上了年纪的担架员,一把抓住我的膀子:“大夫,你可无论如何要想办法治好这位同志呀!”其他几个担架员也都睁大了眼盯着我,我想给他们解释一下。这时,只听端着水站在

床前的新媳妇“啊”了一声。我急拨开他们上前,看见一张十分年轻稚气的圆脸,原来棕红的脸色,现已变得灰黄;他安详地合着眼,军装的肩头上,露着那个大洞,一片布还挂在那里。“我们十多副担架挤在一个小巷子里,准备

往前运动,这位同志走在我们后面,可谁知道狗日的反动派不知从哪个屋顶上撂下颗手榴弹来,手榴弹在我们人缝里冒着烟乱转,这时这位同志叫我们快趴下,他自己就一下扑在那个东西上了……”新媳妇又“啊”了一声。我强忍着眼泪,打发那些

担架员走了。回转身,看见新媳妇已轻轻移过一盏油灯,解开他的衣服,刚才那种忸怩羞涩已经完全消失,只是庄严而虔诚地给他拭着身子,这位高大而又年轻的小通讯员无声地躺在那里……我猛然醒悟地跳起身,磕磕绊绊地跑去找医生,等我和医生拿了针药赶来,新媳妇正侧着身子坐在他旁边。

她低着头,正一针一针地在缝他衣肩上那个破洞。医生听了听通讯员的心脏,说:“不用打针了。”我过去一摸,果然手都冰冷了。新媳妇却像什么也没看见,什么也没听到,依然拿着针,细细地、密密地缝着那个破洞。我实在看不下去了,低声说:“不要缝了。”高一建模考试语文试题第5页/

共8页新媳妇却对我异样地瞟了一眼,低下头,还是一针一针地缝。我想拉开她,我想推开这沉重的氛围,我想看见他坐起来,看见他羞涩的笑。但我无意中碰到了身边一个什么东西,伸手一摸,是他给我开的饭,两个干硬的馒头……卫生员让人抬了一口棺材来,动手揭掉他身上的被子,要把他放进棺材去。新媳妇这时脸发白,

劈手夺过被子,狠狠地瞪了他们一眼。自己动手把半条被子平展展地铺在棺材底,半条盖在他身上。卫生员为难地说:“被子……是借老百姓的。”“是我的——”她气汹汹地嚷了半句,就扭过脸去。月光下,她眼里晶莹发亮,那条

枣红底色上撒满白色百合花的被子,这象征纯洁与感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸。(茹志鹃《百合花》,有删改)6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)A.小说以“1946年的中秋”开篇,交代故事发生的时间;突出时

间的重要性,形成悬念。B.“早上下过一阵小雨”处,插入了一段风景描写,延宕叙事的进程,象征了战争风雨。C.文中插入对故乡过中秋的想象,表现了处于困境中的孤独个体对美好故乡生活的回忆。D.茹志鹃用独特的见解诠释了战争以及人性,与同一时期的其他同类作品有很

大的区别。7.物象是小说中具体的客观之物,下列对文中物象分析不正确的一项是(3分)A.“棉絮”——呈现社会真实状态。“哪怕有一二十条棉絮也好”,可见,当时的老百姓只有棉絮,甚至连棉絮也十分稀少,可以想象现实中百姓的贫穷程度。B.“野菊花”——烘托人物形象。“他的

枪筒里又多了枝野菊花”,一枝野菊花,让年轻的小通讯员富于青春活力,热爱自然、热爱生活的性格得以鲜明体现。C.“布片”——串联故事,让小说内部的结构更加严谨。借被子时,衣服被撕破,既凸显了小通讯员的形象,也为后文“我”的牵挂和

新媳妇缝衣服做了伏笔。D.“百合花”——揭示、升华小说的主题。“这象征纯洁与感情的花”,象征了小通讯员和新媳妇的美好品质,并指向了小说要表达的“军民鱼水情”的主题。8.新媳妇对小通讯员的认识是逐步深入的,请简要分析

。(6分)9.作者把通讯员作为一个普通的年轻人来写有什么好处?(6分)二、古代诗文阅读(35分)(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)阅读下面的文言文,完成10-14题。花云,怀远人。貌伟而黑,骁勇绝伦。至正十三年杖剑谒太祖于临濠。奇其才

,俾将兵略地,所至辄克。太祖将取滁州,率数骑前行,云从。猝遇贼数千,云翼太祖,拔剑跃马冲阵而进。贼惊曰:“此黑将军勇甚,不可当.其锋。”兵至,遂克滁州。太祖渡江,云先济。既克太平,以忠勇宿卫左右。擢总管,徇镇江、丹阳、丹徒、金坛,皆克之。过马驮沙,剧盗数百遮道索战。云且行且斗三日夜,皆擒杀之。

太祖立行枢密院于太平,擢.云院判。命趋宁国,兵陷山泽中八日,群盗相结梗道。云操矛鼓噪出入,斩首千百计,身不中一矢。还驻太平,陈友谅以舟师来寇。云与元帅朱文逊结阵迎战,文逊战死。贼攻三日不得入,以巨舟乘涨,缘舟尾攀堞而上。城陷贼缚云云奋身大呼缚尽

裂起夺守者刀杀五六人骂曰贼非吾主敌盍趣降贼怒,碎其首,缚诸樯丛射之,骂贼不少变,至死声犹壮,年三十有九。高一建模考试语文试题第6页/共8页太祖即吴王位,追封云东丘郡侯,立忠臣祠祀之。方战急,云妻郜祭家.庙.,挈三

岁儿,泣语家人曰:“城破,吾夫必死,吾义不独存,然不可使花氏无后,若等善抚之。”云被执,郜赴水死。侍儿孙瘗毕,抱儿行,被掠至九江。孙夜投渔家,脱簪珥属.养之。及汉兵败,孙复窃儿走渡江,遇偾军[注]夺舟弃江中,浮断木入苇洲,采莲实哺儿,七日不死。逾年达太祖所,孙抱儿拜泣,太祖亦泣,置儿膝上,曰:“

将种也。”赐儿名炜。其五世孙请于世宗,赠郜贞烈夫人,孙安人,立祠致祭。(节选自《明史·花云传》)[注]偾军:溃败的军队。10.下列对文中画波浪线句子断句正确的是(3分)A.城陷/贼缚云/云奋身大呼/缚尽裂/起夺守者刀杀/五六人骂曰/贼非吾主敌/盍趣降/B.城陷/贼缚云/云奋身大呼/缚尽裂起

/夺守者刀/杀五六人/骂曰/贼非吾主敌/盍趣降/C.城陷/贼缚云/云奋身大呼/缚尽裂/起夺守者刀/杀五六人/骂曰/贼非吾主敌/盍趣降/D.城陷贼/缚云/云奋身大呼/缚尽裂/起夺守者刀/杀五六人/骂曰/贼非吾主敌/盍趣降/11.对文中加点字词及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.“不可当其锋

”的“当”指抵挡、挡住,与《琵琶行》中的“曲终收拨当心画”的“当”含义相同。B.“脱簪珥属养之”的“属”指嘱托、嘱咐,与《岳阳楼记》中的“属予作文以记之”的“属”含义相同。C.“擢”是表示我国古代官员任免升降的常用词之一。文中“擢云院判”意为“提拔花云做了枢密院的院判”。D.家庙即儒教家族为

祖先立的庙。庙中供奉神位等,依时祭祀祖先和先贤。古时有官爵者才能建家庙。12.下列对文章有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)A.花云骁勇善战、无人能敌。至正十三年,他提着宝剑拜见太祖。太祖认为花云才能非凡,让他率军攻打城池,所到之处打仗无不

胜利。B.明太祖做了吴王之后,追封花云为东丘郡侯,并修建了忠臣祠堂来祭祀他。后来还认为花云儿子是将军的后代,赐他名字为花炜。C.花云的儿子花炜九死一生。郜氏死后,侍儿抱着花炜逃命,被掠至九江,将他托养在渔家,后又带他渡江,一年后才来到太祖身边。D.花云妻子郜氏决心为丈夫殉节。战况紧急,丈夫

危在旦夕,她表示绝不独活;在花云被俘后投水而死。死后被太祖赐为贞烈夫人。13.把文中画横线的语句翻译成现代汉语(8分)(1)猝遇贼数千,云翼太祖,拔剑跃马冲阵而进。(4分)(2)太祖渡江,云先济。既克太平,以忠勇宿卫左右。(4分)14.花

云“骁勇绝伦”,在花云与陈友谅两军对阵这件事情上是如何体现的?(3分)高一建模考试语文试题第7页/共8页(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首诗,完成15—16题。登高杜甫风急天高猿啸哀

,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)A.诗人巧妙地运用意象。如“猿啸哀”、“鸟飞回”等,诗人写的猿猴和飞鸟的意象,从视听上给人一种孤寂悲哀

的感受,正好与作者的境况与情感相吻合。B.颔联中“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,似乎使人听到落木窸窣之声,见到长江汹涌之状,也传达出韶光易逝、壮志难酬的颓废情绪。C.尾联写诗人备尝艰难潦倒之苦,白发日多,又因病断酒,悲愁就更难排遣。本来兴致盎然地登高望远,此时却无故地惹恨添悲,诗人

的矛盾心情是容易理解的。D.全诗紧扣诗眼“悲”字来写。诗的四联分成前后两个部分,前四句写景,后四句秋抒情。前面写登高之所见所闻,后面抒登高之所思所感,层次清晰。16.赏析本诗写景的手法。(6分)(三)名句名篇默写(本题共6分)17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)(1)

《沁园春·长沙》一词中表现青年学子激情飞扬,撰文评论国事的句子是“____________,。”(2)曹操《短歌行》中“__________________,___________________”两句比喻新颖

,生动形象地抒发了诗人对人生短暂的深沉感慨。(3)白居易的《琵琶行(并序)》中既写出琵琶女的矜持、腼腆、羞怯的情态,又写出作者急于与琵琶女相见的心情的句子是“_________________,_______________”。三、

语言文字运用(20分)阅读下面的文字,完成18-22题。9月13日,对于全国人大代表提出的《关于开展全面消灭蚊子的建议》,国家卫健委官网答复称,病媒生物防制工作是健康中国建设中一项重要的基础性工作,要努力从源头上控制有害病媒生物,降

低传染病通过媒介传播风险。全面消灭蚊子的建议揭开了隐藏在无数人内心的难言之隐,因此在舆论场引发热烈的讨论。有网友“觉着是好建议,蚊子苍蝇嗡嗡叫真的很讨厌”;有网友“顿时肃然起敬,毕竟思路是开阔的,目的是造福人类的”;有网友“让蚊子绝育这事国内外已经有人干了不止十年了吧,难道

有成功的吗?”希望免受外界侵袭乃人之本能,“不讲武德”的蚊虫不仅侵扰人的宁静生活,关键还入侵人之躯体。道德直觉塑造的人类之恨,让蚊子成为人类共同的敌人。建立在这种愤恨之上的“灭蚊情结”,千百年来促使人类与之展开较量。人类的情感中包含着爱与恨,不论是爱

还是恨,归根结底都是人之情绪的特殊偏好。所不同的是,人类之爱反映的是行善偏好的能力,而诸如对蚊子“()”的人类之恨,反映的是人的惩恶偏好之能力。经验和事实表明,人类之爱固然有益,真正能激发这种博爱情感的事项总是(),那些不招

人喜欢的东西反倒总是(),这是由于物高一建模考试语文试题第8页/共8页种的多样性与人类喜好的有限性造成的。也就是说,对于普遍不受欢迎的东西,人们如何拿捏情感,恐怕更多需要运用理性,而不是只靠本能对某个物种下达“.追杀令...”.。就对蚊子的人类之恨而言,应在朴素的厌恶情

感之外,认识物种多样性对人类社会的意义,避免动辄搞“一刀切”。在这个世界上,人类从来都不是无敌的存在。在人类历史上,有许多物种和人类处于非友善甚至敌对的状态。从“()”这个成语中,不难感知猛兽给人类造成的巨大心理阴影。肉眼无法看到的病毒对人类的威胁有多大,新冠病毒的全球大流行给出了答案。俗话说,

惹不起你还躲不起你?既然人类无法将蚊虫这个物种从地球上彻底“除名”,那就需要采取防御的策略,主动规避蚊虫对人类生活的袭扰。作为高等智慧生物,人类有能力运用自己的智慧,针对病媒生物进行技术攻关,限制蚊虫繁殖的速度,想方设法将蚊虫阻挡在人们生活的

物理空间之外。18.依次填入文中括号里的成语,全都恰当的一项是(3分)A.同仇敌忾屈指可数狭路相逢谈虎色变B.同室操戈凤毛麟角狭路相逢谈虎色变C.同仇敌忾屈指可数接连不断闻风丧胆D.同室操戈凤毛麟角接连不

断闻风丧胆19.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)A.这是因为物种的多样性与人类喜好的有限性造成的。B.这是物种的多样性与人类喜好的有限性造成的。C.这是由于物种的多样性与人类的喜好。

D.是因为物种的多样性与人类喜好的有限性造成的。20.下列使用引号的效果和文中“追杀令”相同的一项是(3分)A.李白诗中就有“白发三千丈”这样极尽夸张的语句。B.人类学上常把古人化石统称为尼安德特人,简称“尼人”。C.玲玲

害怕蜘蛛,恨不得将它从地球上彻底“除名”。D.有几个“慈样”的老板把捡来的菜叶用盐浸浸就算作工友的菜肴。21.文中画横线句使用了反问和排比的修辞手法,请结合材料简析其表达效果。(5分)22.结合材料,分

析如何化解“灭蚊情结”。(6分)四、写作(60分)23.阅读下面文字,根据要求写作。(60分)青春是人生中最美好的时光,青年应当点燃澎湃的青春激情,为未来赋能。中国梦,劳动美。新时代青年应当树立无私奉献、锐意进取的劳动观念,为中国筑梦。请结合材料

写一篇文章,体现你的感悟与思考。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。12022学年第一学期浙江省绿谷联盟高一建模联考试语文学科参考答案1.C因果倒置。2.D“它远胜于法理社会中的一纸契约

”有误,原文说“这类的话已经成了我们现代社会的阻碍”,意思与选项恰恰相反。3.B礼俗不是一种抽象出来的原则,更不是目的与手段之间的普遍联系。4.①乡土社会②缺少流动③孤立、隔膜④人与人的关系5.①乡土社会的地方性(孤立与隔膜),妨碍了现代社会的流动性

。②乡土社会尊崇的是礼俗,它与现代社会尊崇的法理精神不符。③乡土社会对世界的认识只限于个别关联,影响对抽象的普遍原则(真理)的追求。(答出1点给2分,答出2点即可满分)6.B此处风景描写并无象征意义。7.A“可见,当时的老百姓只有

棉絮”文中并无依据。8.①来借被子,挂破衣服,小通讯员在新媳妇眼中是个腼腆、莽撞而不失可爱的小伙子;②挂破衣服走后,新媳妇心怀歉疚,小通讯员成了一个她牵挂的小战士;③小通讯员壮烈牺牲,新媳妇深受感动,小通讯员是令她崇敬的子弟兵。9.①利于人物塑造,没有塑造英雄的负担,创作可以更自如;②利于揭示主

题,更真切地表现普通人善良、淳朴的人性之美;③利于读者共鸣,用普通年轻人的牺牲来反衬战争的残酷,更容易引发读者共鸣;④利于情节展开,叙述通讯员的生活中普通场景,更真实自然。(答出1点给2分,答出3点即可满分)10.C11.A“不可当其锋”的“当”指抵挡、挡住,《琵琶行》中的“曲终收拨

当心画”的“当”指对着,对准,两个“当”字含义不同。12.D郜氏死后被世宗赐为贞烈夫人。13.(1)突然遇上了几千贼兵,花云保护着太祖,拔出宝剑,策马奔跑,冲破敌人的阵地前进。(猝1分,贼数千定语后置1分

,翼1分,语句通顺1分)(2)太祖渡长江,花云最先渡过去。攻克了太平以后,花云凭借着忠诚和勇猛在太祖身边担任护卫。(济1分,克1分,以1分,语句通顺1分)14.①与朱文逊结阵迎敌,贼寇三天不能入城。②城池沦陷,被贼所缚,却奋力抗争,宁死不屈。③敌人打破他

的头,但他至死骂声犹壮。15.B是苍凉宏阔之感,不属颓废情绪。16.①写景富有地域季节特征。风急、猿哀、落木、长江,描绘出夔州凄冷肃杀的秋景。②意象叠加。首联连用天、风、沙、渚、猿啸、鸟等意象,营造出凄清萧瑟的氛围。③动静结合。首联的天、渚、沙属静景,而风、鸟,则为动景

。④写景顺序:由远而近,俯仰相替。首联上句风、天既为远观之景,又是仰视之物,而下句的渚、沙、鸟,则为近看之物,俯视之景。⑤多种感官相结合,绘形绘色。视觉上,天、江、沙、鸟,皆为冷色调;听觉上,风声、猿啸声、落木声,则为萧瑟之音。

(答出1点给2分,3点满分)17.(1)指点江山激扬文字(2)譬如朝露,去日苦多(3)千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面18.A“同仇敌忾”指全体一致地仇恨敌人,“同室操戈”比喻内部相斗,下文讲人类全体一致地仇恨蚊子,应用“同仇敌忾”

。“屈指可数”形容数目很少,“凤毛麟角”比喻难得而宝贵的人或事物,此处讲的是激发人们博爱的事项少之又少,故应用“屈指可数”。2“狭路相逢”现比喻仇人相遇不肯轻易放过,语段强调人与蚊子相互仇视,势不两立,故应选“狭路相逢”,“接连不断”指一个接一个而不间断,无势不两立之意。“谈虎色变”中虎

是猛兽,对应下文“猛兽给人类造成的巨大心理阴影”,“闻风丧胆”则与语境不符。19.BA项“因为……造成”,句式杂糅;C项句子结构不完整;D项句子不完整,句式杂糅。20.C“追杀令”和“除名”的引号都表示特殊含义。

A项引号的作用是标示语段中直接引用的内容。B项引号的作用是别称、简称。D项引号的作用是运用反语,表否定和讽刺。21.①反问:引发人们对灭蚊失败的思考,使前后衔接紧密自然,强调目前不可能让蚊子绝育。(3分)②排比:三个“有网友”渲染并加

强了人类的灭蚊情节,由浅入深,层层推进,突出对“灭蚊情节”的思考。(2分)22.①化解“灭蚊情结”,需要遵循宽容的原则,承认人类的有所不能。②化解“灭蚊情结”,也应遵循限制的原则。③化解“灭蚊情结”需要以史为鉴,认识到人类

主观能动性的有限性,以科学精神量力而行处理人类与“天敌”的关系。23.【参考立意】①点燃青春激情,传承劳动美德。②把握青春,锐意进取,展现劳动之美。③青春为未来赋能,劳动铸就中国梦。附参考译文:花云,是怀远人。面貌奇伟粗黑,骁勇善战,无人能敌。至正十三年,他

提着宝剑在临潼拜见太祖。(太祖)认为他的才能不寻常,让他率军攻打城池,所到之处总能攻克。太祖打算攻取滁州,率领数名骑兵前行,花云也随从前往。突然遇上了几千贼兵,花云保护着太祖,拔出宝剑,策马奔腾,冲破敌人的阵地前进。贼兵大惊叫道:“这个黑将军太勇猛了,不能抵挡住他的锐气。”(后来太祖的

)大军来到,就攻下了滁州。太祖渡长江,花云最先渡过去。攻克了太平以后,花云凭借着忠诚和勇猛在太祖身边担任护卫。升任禁军总管,攻打镇江、丹阳、丹徒、金坛等地,都攻占了。在经过马驮沙的时候,几百大盗拦路挑战。花云一边前行一边迎战,

连着战斗了三天三夜,把大盗们全部杀死。太祖在太平建立行枢密院,提拔花云做了枢密院的院判。命令他去宁国,军队陷入山中长达八天,盗贼们互相勾结阻挡道路。花云拿起长矛喊叫着刺杀,杀了成百上千的贼人,身上却没有中一箭。返回后驻守太平,陈友谅率

领水军前来进攻。花云与元帅朱文逊结好阵势迎战,朱文逊战死了。贼寇进攻三天不得入城,利用大船趁着涨水,沿着船尾攀爬城墙的垛口上去。城池陷落,贼兵绑缚了花云,花云用尽力气大喊,绑他的绳子全断裂了,花云乘机夺下看守者的刀,砍杀了五六个人,骂道:“你们不是我

主公的对手,为什么不赶快投降!”贼兵大怒,打破了他的头,又把他绑在桅杆上,用箭射他,(但花云)仍旧大骂,到死他的骂声还十分雄壮,当时年龄只有三十九岁。太祖做了吴王后,追封花云为东丘郡侯,并修建了忠臣祠堂来祭祀他。在战斗紧急的时候,花云的妻子郜氏祭祀家庙,拉着三岁的孩子,哭着对家

里人说:“城被攻破,我丈夫必定会死,我为了道义决不一个人活下去,但不能使花氏家族没有了后人,你们一定要好好抚养他啊。”花云被俘虏之后,郜氏投水而死。仆人孙氏把她埋葬完毕,抱着花云的孩子出走,被劫掠到了

九江。孙在晚上投奔到一个渔家,脱下她的簪子珥环等嘱托渔家抚养这个孩子。到汉兵败了,孙氏又偷上孩子去渡江,遇上败军抢走船只把他们丢弃在江中,靠着断木漂浮进入芦苇洲中,采摘莲子喂养小儿,七天都未死去。过了一年到

了太祖所在的地方,孙抱着孩子哭泣着拜见太祖,太祖也跟着哭泣,把孩子放在他的膝上,说:“(这是)将军的后代啊。”赐孩子名字花炜。他的五世孙向明世宗请求,追赠郜氏为贞烈夫人,孙氏为安人,修建祠堂祭祀。获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxu

e100.com