DOC

DOC

【文档说明】天津市武清区杨村第一中学2022-2023学年高三上学期第一次月考历史试题含解析.docx,共(15)页,450.766 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-38352f7d1afe996b1985a97904cf76e6.html

以下为本文档部分文字说明:

2022-2023学年度高三年级第一学期第一次月考历史试卷一、选择题(本题包括25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题意)1.2019年7月6日,中国良渚遗址获准列入世界遗产名录。距今约5000年的良渚聚落群既中有普通村落,也有大型宫殿式建筑区;既有埋葬一般人和中小贵族的墓地,也

有最高贵族的专用墓地。这表明良渚文化A.是中华文明的起源地B.正处于旧石器时代晚期C.已形成君主专制国家D.已存在社会不平等现象【答案】D【解析】【详解】根据材料“有普通村落,也有大型宫殿式建筑区;既有埋葬一般

人和中小贵族的墓地,也有最高贵族的专用墓地”结合所学可知此时的良渚文化已经有了阶级的区分和社会的不平等现象,故答案为D;中华文明的发源地在黄河流域,良渚文化在长江流域,A错误;距今约1万年前人类进入新时期时代

,B错误;秦朝才建成君主专制国家,C错误。2.殷墟妇好墓中,有五十多件铜器的表面上粘附有纺织品残片。研究发现,这些纺织品残片主要有六个品种,即麻织品、丝织物、用朱砂涂染的平纹丝织物、平纹变化组织、回形纹绮和纱罗组织的大孔罗。据此判断,商代A.青铜铸造推动丝

织业发展B.纺织技术已经萌芽C.丝织技术达到了较高水平D.出现负责蚕桑生产的官员【答案】C【解析】【详解】商代妇好墓中出土有纺织品残片,而且有多个品种,说明商代纺织技术较高,C项正确;材料与青铜铸造无关,排除A项;材料说明商代纺织技术较高,而不是萌芽,排除B项;D项无法体现,排

除。故选C项。3.周代礼乐制度中,“礼”讲究差异,“乐”则讲究和同。“乐”的功能就是使君臣之间、父子之间显得“和合”,增加凝聚力、亲和力。这反映出周代“乐”的主要目的是()A.稳定统治秩序B.体现贵贱有序C.调节人们情绪D.凝聚家族亲

情【答案】A【解析】【详解】结合所学知识可知,西周时期的礼乐制度是维护奴隶主阶级专制的工具,具有鲜明的等级色彩。根据材料“‘乐’的功能就是使君臣之间、父子之间显得‘和合’,增加凝聚力、亲和力”可知周代“乐”的主要目的是协调统治阶级内部矛盾,稳

定统治秩序,因此A正确,BCD排除。故选A。4.据古籍记载,夏、商、周三朝不断有接待“四夷”的活动,如“夏后即位七年,于夷来宾”“少康即位三年,方夷来宾”。周朝还专门设立“象胥”这一职官,负责接待四方使节和诸侯宾客,“掌蛮夷闽貉戎狄

之国,使掌传王之言而谕说焉,以和亲之”。上述现象表明()A.中央王朝严密控制了边疆地区B.基层社会管理体制逐步完善C.中原王朝注重与周边民族交流D.各民族之间实现了和谐融洽【答案】C【解析】【详解】材料表明,夏商周时期中央王朝不断接待周边少数民族使者,周朝还专门设置“

象胥”负责接待四方使节和诸侯宾客,表明中原王朝注重与周边民族交流,C项正确;材料与严密控制边疆地区无关,排除A项;材料未涉及基层社会管理体制,排除B项;D项说法过于绝对,排除。故选C项。5.战国文献中出现了“九州”的地理概念,豫

州、并州、冀州等皆属中原,而如北方之幽州、南方之荆州、东南之扬州都已覆盖了传统上的四夷居地。“九州”的出现A.加速了统一局面的到来B.表明原有封国不复存在C.适应了尊王攘夷的需要D.是华夏文明扩展的结果【答案】D【解析】【详解】在夏、商、周时代就存在“九州”的地域区划

,故“加速了统一局面的到来”错误,排除A;“九州”的地域区划和诸侯国的划分并不冲突,故B错误;C与材料无关;根据战国九州“覆盖了传统上的四夷居地”,说明华夏文明发展,周边的少数民族之地也成为中国九州的一部分,故D正确。6.《史记商君列传》记载:“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身免除

徭役,事末利及息而贫者,举以为收拏(官奴婢)。”这反映了商鞅变法A.推行县制,便于国家管理B.实行重农抑商,发展经济C.注重法治,稳定社会秩序D.推动民族交融,富国强兵【答案】B【解析】【详解】商鞅重视农业,耕织致粟帛多者复其身免除徭役,轻视商业,事末利及息而贫者,举以为收拏(官奴婢),

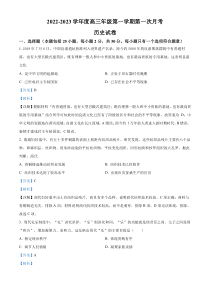

说明商鞅变法实行重农抑商,发展经济,B正确;县制题干中未体现,排除A;法治与题干主旨无关,排除C;民族交融在材料中未提及,排除D。7.如图是秦朝的郡治分布图。据此推知,秦朝郡治分布体现的实质()A.完整延续了春秋战国郡治的设置B.折射出秦朝经济发展的地域差异C.体现了秦朝加强君主专制的需求D

.消除了分封制复活的可能性【答案】B【解析】【详解】通过观察图片,结合所学知识可知,秦朝时期,郡治分布在北方比较密集,南方比较稀疏,说明北方经济发展水平较南方高,B项正确;完全延续了春秋战国郡治的设置与春秋

战国郡治大多分布在诸侯国边境不符,排除A项;郡县制是中央集权而非君主专制的体现,排除C项;秦代郡县制彻底消除了分封制复活可能性的说法绝对,不符合史实,排除D项。故选B项。8.汉初,为避免地方叛乱,刘邦废黜所有异姓王,改封同姓诸王;汉景帝时,源自宗

室的吴、楚等国公然兴兵对抗中央,国家为平乱不得已向商人借款。有鉴于此,汉武帝()A.崇尚黄老思想,“与民休息”B.削减王国封地,统一铸币权C.颁布推恩令,实施盐铁官营D取消郡县制,创立刺史制度【答案】C【解

析】【详解】根据材料“刘邦废黜所有异姓王,改封同姓诸王;汉景帝时,源自宗室的吴、楚等国公然兴兵对抗中央”结合所学知识可知,汉初实行郡国并行,地方宗室诸侯王对中央造成了一定威胁,为此,汉武帝颁布推恩令,实施盐铁官营,削弱地方诸侯的实力,C项正确;A

项是汉初的治国思想,与材料主旨无关,排除A项;汉武帝颁布了推恩令,并非直接削减土地,排除B项;D项与史实不符,郡县制没有被取.消,排除D项。故选C项。9.南朝刘义庆《世说新语》贤媛篇刻画了二十四位女性

形象。如表为其中部分代表,据此可知的历史信息是,当时()部分女性形象女子周氏的丈夫去世了,“妇兄弟欲迎妹还”,周氏“终不肯归”,曰:“生纵不得与郗郎同室,死宁不同穴!”王羲之的妻子郗夫人谓二弟司空、中郎说:王家见谢安、谢万到家

里来。翻箱倒柜倾其所有地招待他们。“见汝辈来,平平尔。汝可无烦复往。”“钟氏女,太傅曾孙,亦有俊才女德。”其和郝氏是姑婢,两个人既亲密又互相敬重,不因为门第高低欺压对方或妄自菲薄。A.女性政治地位提高B.人们崇尚率真注重自我C.儒学成为正

统思想D.妇女深受封建礼教束缚【答案】B【解析】【详解】据材料“南朝刘义庆《世说新语》贤媛篇刻画了二十四位女性形象。如表为其中部分代表”并结合所学可知,《世说新语》中的“贤媛”篇是作者用以记录女性的篇章,材料中周氏“生纵不得与郗郎同室,死宁不同穴!”,表现了其对爱情的忠贞不渝;王羲之的妻子郗夫人

谓二弟司空、中郎说“王家见谢家兄弟来,恨不得把所有东西都翻出来款待人家;见你们来,不过平平常常罢了。你们可以不必再去了”,可以看到其不趋炎附势,注重自我;而材料“钟氏女,太傅曾孙,亦有俊才女德。”“不因为门第高低欺压对方或妄

自菲薄”,这些都表明了中国古代社会,虽然女性的地位较低,但仍有不少女性脱颖而出,她们崇尚率真注重自我,B项正确;中国古代女性地位较低,A项说法错误,排除A项;材料未涉及儒学正统地位,排除C项;材料主旨是强调女性的眼见着实,而非

强调礼教的束缚,排除D项。故选B项。10.在东晋的汉译佛典中,有时会添加原文里没有的“孝诸父母”之类的文字。如在佛学著作《善生经》中,译者擅自添加了“凡有所为,先白父母”、“父母所谓,恭顺不逆”、“父母正令不敢违背”等内容。这种现象反映了东晋时

期()A.儒家伦理的影响力B.社会秩序动荡不安C.外来宗教的思辨化D.儒学居于正统地位【答案】A【解析】【详解】根据所学可知,佛教在中国盛行也吸收儒道思想渐趋本土化,材料中的“孝诸父母”、“凡有所为,先白父母”、“父母所谓,恭顺不逆”、“父母正令不敢违背”等内容正是佛典

汉译过程中的具体体现,材料所述现象体现了传统儒家伦理影响,A项正确;材料仅揭示了佛典汉译时受到传统儒家伦理观念影响,该现象未必发生在社会动乱时期,即使是盛世也有重塑家庭伦理的必要,排除B项;所谓思辨,一般指运用逻辑推导而进行理论概念思考,据此可视“外来宗教

的思辨化”是一个自我完善的过程,而材料主旨强调儒经佛典关系,选项与材料主旨不符,排除C项;儒学居于正统地位应表现在官方对儒学的推崇,如将儒家经典列为教科书或者列为选拔官吏的标准等,但材料的重心是汉译佛典,选项与材料主旨不符合,

排除D项。故选A项。11.如图为唐代三省位置图,宫城正中为太极宫,是皇帝的居住和办公地。中书省、门下省与主行政的尚书省隔着宫墙,南北分开。这种建制构型,体现出()A.中枢决策过程发生异变B.尚书省加强对行政干预C.宰相的权力进一步分散D.适应于强化皇权的需求【答案】D【解析】【详解】太极

宫位于宫城中央,三省分立,尤其是尚书省单独位于宫墙之外,体现了皇权集中,相权分散的格局,适应了强化皇权的需要,D项正确;通过中枢机构的地理位置分布无法看出中枢决策过程的变化,而且三省制下的中枢决策不属于异变,排除A项;材料体现的是皇权的加强,尚书省加强

对行政干预的说法不符合史实,且与材料无关,排除B项;C项的“进一步”是动态描述,无法通过静态的地理位置分布体现,排除C项。故选D项。12.如表所示是唐代岭南节度使赵昌的任职情况。这从侧面说明当时姓名籍贯时间所任官职出处备注赵昌天水元和元年(806年)至元和一年(808年)广州

刺史、岭南节度使、安南都护、安南经略使、江陵尹、荆南节度使等《旧唐书·宪宗纪》等起于州府、两任安南都护A.地方官吏拥兵自重B.中央政府重视对地方的管辖C.唐朝统辖范围广阔D.异地任职防范了地方割据【答案】B【解析】【详解】通过观察表格内容,结合所学知识可知,节度使

赵昌在广州、岭南等地的频繁调动、更换职务,从侧面反映出当时的中央政府重视对地方的管辖,B项正确;材料并未体现出地方官吏拥兵自重,排除A项;仅从赵昌在广州、岭南等南方地区任职情况,不能得出唐朝统辖范围广阔的结论,排除C项;早在八世纪中后期,即赵昌异地任职以前,安史之乱已爆发,藩镇割据局面已形成,排除

D项。故选B项。13.民族平等和民族团结是我国的重要民族政策。下列遗址遗迹中最能体现国内民族团结友好的是()A秦兵马俑遗址B.大昭寺会盟碑C.唐招提寺鉴真坐像D.敦煌莫高窟【答案】B【解析】【详解】依据材料“民族平等和民族团结是我国的重要民族政策”,结合

所学可知大昭寺会盟碑体现的是唐朝时期,中原与吐蕃之间的关系发展,B项正确;秦兵马俑遗址是秦始皇的皇陵,没有体现民族团结,排除A项;唐招提寺鉴真坐像,体现的是中日关系发展,排除C项;敦煌莫高窟,体现的是佛教在中国的发展,排除D项。故选B项。14.

中国古代历史上的官员选拔经历了漫长的发展阶段,积累了丰富经验,为人类政治文明作出了重要贡献。下列材料所反映的选官制度按时间顺序排列正确的是()①“夫尚贤者,政之本也”②“上品无寒门,下品无势族”③“以法为教”“以吏为师”④“

满朝朱紫贵,尽是读书人”A.①③②④B.②③①④C.③①②④D.①③④②【答案】A【解析】【详解】结合所学可知,夫尚贤者,政之本也出自战国的《墨子》,上品无寒门,下品无势族指的是魏晋南北朝的九品中正制,“以法为教”“以吏为师”是秦朝,满朝朱紫贵,尽是读书人是隋

唐的科举制,时间顺.序应为①③②④,A项正确;排除B、C、D三项。故选A项。15.如表反映了魏晋至隋唐时期赋税制度的变化。由此可见,唐初赋税制度()魏晋时期开始实行租调制,按户征收粮和绢帛北魏孝文帝改革颁布均田令,规定一夫一妻每年纳粟为租

,纳帛或布为调,受田农民承担定额租调唐朝初期实行均田制,实行租庸调制A.扩大了赋税征收的对象B.体现了胡汉文化的交融C.促进均田制的稳定发展D.减轻对农民的人身控制【答案】B【解析】【详解】依据表格信息可知,唐朝初期将魏晋时期租调

制发展为租庸调制,沿袭孝文帝改革时期的均田制,这体现了胡汉文化交融的特点,B项正确;材料没有涉及赋税征税对象,不能得出扩大了赋税征收的对象,排除A项;材料只是唐朝初期沿袭了北魏的均田制,没有体现出均田制的稳定发展,排除

C项;唐朝的租庸调制仍然以人丁为征税标准,并没有减轻农民的人身控制,排除D项。故选B项。16.隋唐时期,科技虽然尚未形成独立体系,但在多种因素影响下发展较为成熟。下列属于隋唐时期科技成就是A.诗歌创作进入黄金时代B.指南针广泛应用于航海C.裴秀绘制《禹贡地域图》D

.测算出地球子午线长度【答案】D【解析】【详解】唐代的僧一行测算出地球子午线长度,D项正确;诗歌不属于科技领域成就,排除A项;宋代指南针广泛用于航海,排除B项;魏晋时期的地图学家裴秀作《禹贡地域图》,开创了中国古代地图绘制学,排除C项

。故选D项。17.王祯《造活字印书法》载:“五代唐明宗长兴二年(931),宰相冯道、李愚请令判国子监田敏,校正《九经》,刻板印卖。朝廷从之……因是天下书籍遂广。”反映了A.唐朝雕刻印刷术已经普及B.政府已采用活字印刷技术C.技术进步推动了文化发展D.文化传播仅依靠手抄书籍【答案】C【解析

】【详解】根据“刻板印卖”可知当时已经出现了雕版印刷术。根据“因是天下书籍遂广”可知雕版印刷术推动了文化的发展,C项正确;材料只能说明当时出现了雕版印刷术,但不能说明已经普及,排除A项;到北宋时期才出现了活字印刷术,排除B项;根据“刻板印卖”可知当时已经出现了雕版印刷术

,所以文化传播并不是靠手抄书籍,排除D项。故选C项。18.北宋时期,禁军一半驻京师开封,一半驻地方,“使京师之兵足以制诸道,则无外乱;合诸道之兵足以当京师,则无内变。内外相制,无偏重之患”。这一做法()A.防

止了将领与兵士相结合B.体现了重文轻武的统治策略C.旨在分割中枢机构的军权D.有利于结束武人专权的局面【答案】D【解析】【详解】本题考查北宋中央集权的加强。材料体现了北宋兵力部署采用“内外相制”原则,由此有利于结束武人专横跋扈的局面,D项正确;北宋实行“更戍法”,禁军的驻屯地点,每隔几年更换一次

,而将领却不随之更动,使得“兵无常帅,帅无常师”,防止了将领与兵士相结合,A项与材料不相符合,排除A项;材料没有体现重文轻武的统治策略,排除B项;北宋中枢机构设置枢密院掌军政但不参与日常统辖,统辖军队的是都指挥

使司,由此分割了中枢军事权力,排除C项。故选D项。19.北宋时期,货币需求量剧增。据统计,货币年铸造量最多时高出唐朝十多倍。这反映出北宋A.商品贸易发达B.区域性商帮扩大发展C.冶铸业发达D.处于和平的环境之中【答案】A【解析】【分析】【详解】根据材料可知,北宋时期,货币需求量

剧增,货币年铸造量最多时高出唐朝十多倍。结合所学可知,货币是商品交换发展到一定阶段的产物,货币总量的增加反映出商品贸易的扩大,A项正确;区域性商帮出现在明清时期,排除B项;货币需求量增加与治铸业发达无直接关系,排除C项;北宋并不是处于和平的环境中,北宋与西夏、辽、金都发生过战争,排

除D项。故选A项。【点睛】20.朱熹认为“循天理,则不求利而自无不利”“惟仁义,则不求利而未尝不利也”。换言之,在“循天理”“惟仁义”的前提下,“利”乃“自然之利”。由此可知,朱熹主张()A.知行合一可以实现礼义的调和B.合理调节物质生产与利益分配C.追求

财富与道德伦理相互统一D.存理灭欲不以人的意志为转移【答案】C【解析】【详解】朱熹认为在遵循天理、追求仁义的同时,会获得自然之利,说明了追求财富与道德伦理是统一的,C项正确;知行合一是王阳明的观点,排除A项;材料强调的并非物质生产与利益分配的关系,排除B项;存理灭欲不以人的意志为转移与材

料内容不符,排除D项。故选C项。21.宋朝时,“取士不问家世,婚姻不问阀阅”取代了传统的“选士必论族姓阀阅”、“家之婚姻,必由于谱系”。“贫富无定势,田宅无定主”亦成为宋朝的普遍现象。这种变化反映出宋朝A.国家大统一促进了经济社会的发展B.门第

观念的淡化和阶层流动的加强C.经济重心南移带动科技与文化进步D.民族间经济文化交流促进民族融合【答案】B【解析】【详解】据“取士不问家世,婚姻不问阀阅”可知,宋代门第观念淡化,由“贫富无定势,田宅无定主”可知土地流动速度加快,这都说明当时社会阶层的流动性增

强,B项正确;宋代没有实现大统一,排除A项;材料没有体现科技与文化的进步,没有涉及民族融合,排除CD项。故选B项。22.《辽史百官志》载“契丹官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人,北面治宫帐、部族、属国之政,南面治州县、租赋、军马之事。”契

丹采取“一国两制”根本原因是A.契丹与汉族风俗习惯不同B.契丹与汉族矛盾尖锐C.境内政治经济发展不平衡D.实行民族分化的政策【答案】C【解析】【详解】根据材料“契丹官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”,可知辽统治时期,由于疆域辽阔,汉族和契丹族之间在经济、政治发展水平上的差异,使契丹采用

了南北分治的策略,实行南北面官制度,C项正确;契丹与汉族风俗习惯的差异对两者政治、经济差异的反映,排除A项;契丹与汉族之间产生民族矛盾的根源也是因为二者社会发展水平的差异所导致的,排除B项;南北面官制度是民族分化政策的表现形式,排除D项。故选C项。23.元代纸币流通广泛,一度成为丝路

贸易的“硬通货”。《元史世祖纪》载,至元二十二年年,忽必烈“遣马速忽、阿里赍钞千锭往马八图(国)求奇宝”。这表明当时A.纸币国际化提升元朝影响力B.海上贸易通道遭遇严重的阻碍C.纺织业获得广阔的海外市场D.厚往薄来的朝贡贸易十分繁荣【答案】A【

解析】【分析】【详解】依据材料并结合所学知识可知,由于国力和经济相对发达,元代早期纸钞成为国际货币,使得元朝在丝路上的影响力提升,A项正确;元代的海上贸易也比较发达,排除B项;材料并未提及纺织业的发达,排除C项;材料不能说明朝贡贸

易的繁荣,排除D项。故选A项。24.据元朝中期吏部统计:朝官共2089员,蒙古、色目有938员,汉人、南人1151员;京官共506员,蒙古、色目有155员,汉人、南人351员;外任官共19925员,蒙古、色目有5689员,汉人、南人14236员。这说明A.元朝政权的性质是蒙古政

权B.汉族官僚逐渐控制元朝政权C.元朝冗官冗费问题日益严重D.元朝注意发挥汉族官员作用【答案】D【解析】【详解】由材料中各族官员的比例来看,汉族官员在数量上占有优势,这说明元朝注意发挥汉族地主阶级的作用

,D项正确;从材料看,元朝政权的性质,是以蒙古贵族为首的,包括各族上层分子在内的封建统治阶级对各族人民的联合专政,不是单纯的蒙古政权,排除A项;虽然汉族地主数量上占优势,但是蒙古贵族控制着主要官职,汉族官僚不可能控制元朝政权,排除B项;由材料的信息数据看,只有官员的各族分布,并不能得出

冗官冗费的结论,排除C项。故选D项。25.中统二年十一月,元朝开始设立行中书省,“因事设官,官不必备,皆以省官出领其事。”“有征伐之事,则或置行省,与行枢密院迭为废置”。可见,最初的行省()A.是中书省

派出机构B.反映了民族歧视倾向C.适应了军事征伐需要D.具有临时派遣的性质【答案】D【解析】【详解】结合所学知识可知,行省“因事设官,官不必备”,和平时期“(行省)与行枢密院迭为废置”等,反映出最初的行省具有临时派遣的性质,D项正确;材料并未强调行省是中书省的派出机构,排除A项;民族歧视倾

向在材料中并未体现,排除B项;材料并未说明行省制适应了军事征伐需要,排除C项。故选D项。二、非选择题(本题共三小题,26题14分,27题22分,28题14分,共50分。)26.阅读材料,回答问题。材料一华夏国家、民族从春秋战国起就逐渐加快了它的一体化进程。这种一体化进程打

破“邦国”、“宗族”壁障,使国家、人民不论在政治制度、个人身份、族类从属上都发生极大变化。——摘自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》(1)根据材料一并结合所学,概述春秋战国时期我国民族关系的发展变化。材料二汉初,汉高祖赠送

黄金、丝绸给匈奴,开始采取“和亲”政策以谋求和平。汉文帝时,匈奴的黄当、桀龙二人来降,朝廷册封二人分别为弓高候和襄城候。汉武帝时期,汉军三次打败匈奴后,于其地建置酒泉、武威郡,嗣后又从中分置敦煌、张掖二郡。——姚大力《河西走廊的几个古地名

》材料三唐朝太宗时,征伐平定突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,朝廷拜其首领为都督、刺史、将军等,并赠予大量帛与彩缎。唐先后在西北设安西、北庭都护府,加强对西域的管辖。唐太宗赐婚给突厥首领等赐婚事例,达十余次之多。——吕思勉《白话本国史》(2)根据材料二、三,概括西汉和唐朝政

府巩固北部边疆的相同措施。材料四元朝不仅版图辽阔,而且对边疆地区实施了长时间和比较稳定的统治,这是前代大一统王朝没有做到的。——《中外历史纲要》(上)(3)依据材料四和所学知识,回答元朝经略吐蕃、西域、台湾的措施。

【答案】(1)变化:各民族密切联系,少数民族产生了华夏认同观念;各民族进一步交融(或各民族加快一体化进程),华夏族发展壮大。(2)举措:武力平叛、政治联姻、设置机构、册封赏赐。(3)措施:吐蕃:由宣政院直接管辖。西域:设北

庭都元帅府、宣慰司,加强对西域的管辖。台湾:设澎湖巡检司管理。【解析】小问1详解】变化:根据所学课本知识可知,各民族在频繁往来和密切联系中,少数民族产生了向往中原诸国的华夏认同观念;根据材料一中的“华夏国家、民族从春秋战国起就逐渐加快了它的一体化进程”可以得出,各民族进一步交融(或各民族

加快一体化进程);根据材料一中的“这种一体化进程打破‘邦国’、‘宗族’壁障,使国家、人民不论在政治制度、个人身份、族类从属上都发生极大变化”可以推出,华夏族发展壮大。【小问2详解】举措:根据材料二中的“汉武帝时期,汉军三次打败匈奴”、材料三中的“唐朝太宗时,征伐平定突厥”等信息可得出,武力平叛

;根据材料二中的“汉高祖赠送黄金、丝绸给匈奴,开始采取‘和亲’政策以谋求和平”、材料三中的“唐太宗赐婚给突厥首领等赐婚事例,达十余次之多”等信息可以得出,政治联姻;根据材料二中的“于其地建置酒泉、武威郡,嗣后又从中分置敦煌、张掖二郡”、材料三中的“唐先后在西北设安西、北庭都护府,

加强对西域的管辖”可以得出,设置机构;根据材料三中的“汉文帝时,匈奴黄当、桀龙二人来降,朝廷册封二人分别为弓高候和襄城候”、材料三中的“西北诸蕃及蛮夷稍稍内【属,朝廷拜其首领为都督、刺史、将军等,并赠予大量帛与彩缎

”可以得出,册封赏赐。小问3详解】措施:根据材材料四中的“元朝不仅版图辽阔,而且对边疆地区实施了长时间和比较稳定的统治”并结合所学课本知识可知,对吐蕃地区,由直属中央政府的宣政院直接进行管辖;对西域地区,元朝设立北庭都元帅府、宣慰司

等管理军政事务,加强了对西域的管辖;对台湾地区,元朝在隶属福建晋江的澎湖设置巡检司,履行行政管理职能以经略台湾。27.统一多民族国家的建立、巩固和发展是中华民族生生不息、绵延不断、屹立于世界民族之林的根本。阅读下列材料,回答问题。材料一嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的

中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度,称“皇帝”;二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。——摘编

自袁行霈等主编《中华文明史》材料二汉代的制度是由董仲舒设计的一套相当清楚的察举制,将过去不是很制度化的人才选拔方式,落实为定期由地方官员选择当地优秀人才送到中央,在中央实习种种政务,然后再派到各处去工作。这样一个察举制度,使

得中央和地方一直不断地有人力资源的流转,把地方讯息无时不经过这些实习人员带到中央。材料三(汉武帝)继位之初接受董仲舒的建议,又于第五年设置五经博士,启用好儒术的田蚡为相。田蚡把博士中不治儒学的人一律开除,招聘数百名儒生补充

进来……到了西汉末期,超过三万名儒生进入皇家学术机构。——改编自任世江:《高中历史必修课程专题解析》材料四2000多年前,亚欧大陆上勤劳勇敢的人民,探索出多条连接亚欧非几大文明的贸易和人文交流通路,后人将其统称为“丝绸之路”

……是促进沿线各国繁荣发展的重要纽带,是东西方交流合作的象征,是世界各国共有的历史文化遗产。——《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(1)依据材料一,概括指出秦朝中央集权制度的三个主要环节。秦朝统一中央集权国家的形成

有何积极影响?(2)根据材料二,指出董仲舒的贡献并分析其影响。(3)根据材料三并结合所学知识,列举汉武帝提升儒学地位的措施,并简述这些措施对中国“统一多民族封建国家”局面的影响。(4)根据材料四并结合

所学知识,说明古今“丝绸之路”的主要作用。【【答案】(1)环节:皇帝制度;三公九卿制;郡县制。影响:加强中央集权,维护国家统一;有利于小农经济的发展;促进了边疆地区的开发;加强了各地的经济文化交流;有利于民族交流交融;秦朝确立的政治制度被以后的王朝长期沿用,影响深远。(答出三

点即可)(2)贡献:设计了汉代察举制,将人才选拔方式制度化。影响:选拔、培养了治理地方的人才;为中央决策提供有效信息。(3)措施:接受董仲舒建议,罢黜百家,独尊儒术;重用儒生;设置太学;设五经博士,表彰六经等。

(答出三点即可)影响:儒学思想逐渐被统治者确立为正统思想,实现了思想上的“大一统”;以汉民族为主体的文化共同体基本形成;中国“大一统”局面得到巩固。(答出两点即可)(4)扩大了汉朝的影响,促进了中西经济文化交流;“

丝绸之路”是东西方经济文化交流的桥梁;是促进沿线各国繁荣发展的重要纽带。(答出两点即可)【解析】28.阅读下列材料,回答问题。材料一生活于两宋之交的女词人李清照,词风委婉含蓄,清新淡雅……南宋词人辛弃疾词风慷慨激昂,豪迈悲凉,充满忧国忧民的爱国豪情。(1)从材料一可知宋词主要分为哪两大派别?

试比较两派的不同。材料二与社会政治、经济格局变迁的大形势相呼应,中国文化亦从唐型文化转向宋型文化。……所谓唐型文化,是一种相对开放、外倾、色调热烈的文化类型……而宋型文化则是一种相对封闭、内倾、色调淡雅的文化

类型。材料三宋文化细腻丰满,但在气魄上远不及汉唐文化气势雄壮。唐太宗李世民以“天可汗”的尊称威慑周边民族,而宋代自立国之始,就为外患所困扰,长期与辽、西夏、金等游牧民族政权相对峙。……(这些少数民族势力)对宋人世界的长期包围与轮番撞击,产生了双重文化效应。一方面,北宋人因被动挨

打而生的忧患,南宋人因国破家亡而生的忧患,渗透于宋文化的各个层面。——以上材料均摘自张岱年、方克立主编《中国文化概论》(2)根据材料二、三,分析唐宋文化各自的特点。并从唐宋各自的政治、经济、民族关系三方面分析唐宋文化形成的原因。【答案】(1)豪放派和婉约派。主要不同:前

者风格豪放激愤,气势雄伟;后者风格婉约含蓄,细腻感人。(2)特点:唐文化相对开放,外倾,色调热烈,气势雄壮;宋文化相对封闭,内倾,色调淡雅,细腻丰满,忧患气息浓厚。原因:唐朝国家统一,社会安定;经济发展,国力强盛,对外经济文化交流

盛况空前,声名远播;疆域辽阔,统一多民族国家得到巩固与发展。宋朝制度过于僵化,权力分割过细,助长因循守旧的政治风气;经济方面积贫积弱,形成“三冗”的局面;而周边少数民族勃兴,民族政权对峙,两宋长期遭受北方少

数民族政权的围困与进攻。【解析】【详解】(1)结合所学知识回答宋词的派别,可知宋词主要分为豪放派和婉约派;不同点,材料一中“词风委婉含蓄,清新淡雅”、“词风慷慨激昂,豪迈悲凉,充满忧国忧民的爱国豪情。”可知主要不同豪放派风格豪放激愤,气势雄伟,婉约

派风格婉约含蓄,细腻感人。(2)根据材料“所谓唐型文化,是一种相对开放、外倾、色调热烈的文化类型”可概括唐文化相对开放,外倾,色调热烈,气势雄壮;根据材料“而宋型文化则是一种相对封闭、内倾、色调淡雅的文化类型。”可概括出宋文化相对封闭,内倾,色调

淡雅,细腻丰满,忧患气息浓厚;唐宋文化形成的原因,根据材料“与社会政治、经济格局变迁的大形势相呼应,中国文化亦从唐型文化转向宋型文化。”、“唐太宗李世民以“天可汗”的尊称威慑周边民族,而宋代自立国之始,就为外患所困扰,长期与辽、西夏、金等游牧民族政权相对峙”、“北宋人因被

动挨打而生的忧患,南宋人因国破家亡而生的忧患,渗透于宋文化的各个层面。”可知唐宋文化形成的原因可从各自的政治、经济、民族关系等角度来分析。唐朝政治上唐朝国家统一、社会安定,经济上经济发展,国力强盛,对外经济文化交流盛况空前,声名远播,疆域上疆域辽阔,统一多民族国家得到巩固与发展;宋朝政治上

制度过于僵化,权力分割过细,助长因循守旧的政治风气,经济方面积贫积弱,形成“三冗”的局面,民族关系上周边少数民族勃兴,民族政权对峙,两宋长期遭受北方少数民族政权的围困与进攻。