DOC

DOC

【文档说明】【精准解析】广东省汕头市潮阳实验学校2019-2020学年九年级上学期第一次月考语文试题(解析版).doc,共(15)页,75.500 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-28d0a8ccbac4e03b77929090baf88a71.html

以下为本文档部分文字说明:

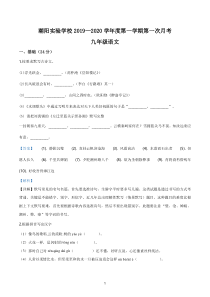

1潮阳实验学校2019—2020学年度第一学期第一次月考九年级语文一、基础(24分)1.按要求默写古诗文。(1)浮光跃金,___________。(范仲淹《岳阳楼记》)(2)长风破浪会有时,___________

。(李白《行路难》其一)(3)___________,___________,山间之四时也。(欧阳修《醉翁亭记》)(4)《水调歌头》中通过写明月来表达对天下人美好祝愿的句子是“___________,___________”。

(5)请把刘禹锡的《左迁至蓝关示侄孙湘》默写完整一封朝奏九重天,___________。___________,___________。云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。知汝远来应有意,_________

__。【答案】(1).静影沉璧(2).直挂云帆济沧海(3).风霜高洁(4).水落而石出者(5).但愿人长久(6).千里共婵娟(7).夕贬潮州路八千(8).欲为圣朝除弊事(9).肯将衰朽惜残年(10).好收吾骨瘴江边【解析】【详解】默写常见的名句名篇。首先要选准诗句,生僻字平时要多写几遍。这类

试题是通过书写的方式考背诵,关键是不能错字、别字、形似字。近几年总出理解性默写(情景默写)题目,这种题目的难度比根据上下文默写要难,首先要根据诗歌内容选准诗句,然后不要出现错别字。此题要注意“璧、沧、婵娟、潮州、弊、瘴”等字词的书写。2.根据拼音写出汉字(1)像鸟

的歌唱,云的流盼,树的yáoyè()。(2)火花一样,是闪射的tóngrén()。(3)那时自己对rénqíngshìgù()还不懂,好听点说,心还像素丝样纯洁。(4)人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样nùbùkě

è()。2【答案】(1).摇曳(2).瞳仁(3).人情世故(4).怒不可遏【解析】【详解】考查对汉字的辨析与书写。仔细读拼音的声母和韵母声调,根据语境写出正确的汉字,“曳”右上角不要有一点,“瞳仁”与“目”有关,“

瞳”不要写成“潼”,人情世故:为人处世的道理。不要误写作“人情事故”。怒不可遏:遏:止。愤怒地难以抑制。形容十分愤怒。“遏”不要写成“喝”。3.下列句中加点词语运用不正确...的一项()A.这次选举他最有希望,但由于他近

来的所作所为不孚众望....,结果落选了。B.少小离家老大回,看到家乡如今田园荒芜..,我心里隐隐作痛。C.洪水冲垮了李老汉的房子,全村人都很难过,村前村后,哀鸿遍野。.....D.奉上拙著一本,鄙人才疏识浅,书中谬误甚多,特此敬请斧正..。【答案】C【解析】【详解】C

.哀鸿遍野:哀鸿:哀鸣的鸿雁。比喻在天灾人祸中到处都是流离失所、呻吟呼号的饥民。不合语境。故选C。4.下列句子修改不正确...的一项是()A.如今初中生近视日益严重,是由于过度看手机的原因造成的。(删去“由于”、“的原因”)B.我国

即将更新覆盖大中小学各教育阶段、覆盖听说读写译综合能力、覆盖外语学习及教学与测评的评价系统,使我国英语教学和测评“车同轨,量同衡”。(删掉“使”)C.作为年轻一代,我们要担负起发扬、继承中华民族优秀传统文化的责任。(将“担负”改为“承

担”)D.能否顺利开展大课间活动,是提高学生身体素质的重要保障条件。(删去“能否”)【答案】C【解析】【详解】C.语序不当,应将“发扬”与“继承”对调位置。故选C。5.下面是一段介绍王羲之书法的文字,请用比较工整的语句(如排比).............

概括王羲之在书法史上的主要贡献。要求:①符合原意。②不超过30字。在书法史上,王羲之是一位富有革新精神的大书法家。他早年从卫夫人学书,后改变初学,草书学张3芝,楷书学钟繇,在书法上达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。中晚年时,他不满当时用笔滞重、结体稚拙

的局面,锐意改革,书风大变。他对楷书的结构、点画等加以变革,使楷书趋于匀称俊俏,挺拔多姿;他开创了今草,其草书用笔多变,流畅而富有韵致,比起前人有了质的飞跃;他的行书婉转灵动,俊逸妍美,从此行书取得了与篆隶楷草并列的地位。【答案】王羲之变革了楷书,发展了草书,确立了行书的

地位【解析】【详解】考查对材料的理解与概括。首先要从材料中提炼出符合题干要求——概括其“主要贡献”的要点。相关信息主要是:“他对楷书的结构、点画等加以变革,使楷书趋于匀称俊俏,挺拔多姿;他开创了今草,其草书用笔多变,流畅而富有韵致,比起前人有了质的飞跃;他的行书婉转灵动,俊逸妍美

,从此行书取得了与篆隶楷草并列的地位。”材料用分号分隔成三个方面,可以方便地勾画、勾连。从材料中了解到王羲之对书法的重要贡献在三个方面,楷书、草书、行书,再加上动词,组合起来即可。注意字数的限制。二、阅读(46分)阅读下面的文字后,完成习题湖

心亭看雪张岱崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云、与山、与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”

拉余同饮。余强饮三大白而别,问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”6.解释下列加点词语在句子中的意思。(1)拥.毳衣炉火()(2)湖中焉得更.有此人()(3)三大白.而别()7.把文中画线的句子翻译成现代汉语

。(1)大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(2)湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。8.下列对文章的分析理解,不正确...的一项是()A.文章先写赏雪经过,然后叙述在湖心亭的奇遇,事、景、情有机结合,令作者痴迷于天人合一的山水之乐,痴迷于世俗之外的闲情雅致呼

之欲出。B.作者以舟子喃喃之语收束全文,起到了画龙点睛,深化意境的作用:对此迷人雪境,“痴”情人不止4“我”一个。这是一种很妙的正面描写。C.文中有关“湖上影子”的几句文字,运用白描的手法,寥寥几笔就传达出景物的形与神,勾

勒了一幅朦胧、悠远脱俗的西湖夜雪图。D.这篇小品文叙事生动传神,“拉余同饮”的“拉”与“余强饮三大白”的“强”,都能体现湖中奇遇双方的喜悦。【答案】6.(1).(1)裹、围(2).(2)还(3).(3)古人罚酒时用的酒杯7.(1)大雪接连下了三天

,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。(2)湖上影子,只有西湖长堤在雪中隐隐露出一道痕迹,一点湖心亭的轮廓,和我的一叶小舟,舟中的两三粒人影罢了。8.B【解析】【6题详解】考查文言实词。先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根

据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。解释时要注意辨析词义和用法的变化,根据语境判断字词义。此题注意一词多义词,更:还。白:古时罚酒用的,泛指酒杯。【7题详解】本题考查对文言句子的理解和翻译能力。翻译

文言句子,首先要理解整篇文章的文意,弄清句子前后的语境,做到句不离篇。其次要注意句中的关键字词,要翻译准确,不可遗漏。第三尽量直译,不便直译就要意译,注意特殊句式、通假字、词类的活用、古今异义等问题。第四

句子要通顺,语气要连贯,结构要完整,注意句子中省略内容,在不影响句子原意的前提下,可增加少量字词来疏通句子。注意关键词:俱:都。绝:消失。惟:只有。痕:痕迹。芥:小草,比喻轻微纤细的事物;而已:罢了。【8题详解】B.“正面描写”错误,这是侧面烘托。故选B。【点睛】译文崇祯五年十二月,我住在西

湖边。大雪接连下了多日,湖中游人全无,连飞鸟的声音都消失了。这天初更时分,我撑着一叶小舟,穿着细毛皮衣,带着火炉,独自前往湖心亭看雪。湖面上冰花一片弥漫,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。湖上的影子,只有一道长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓,和我的一叶小舟,舟中的两三粒人

影罢了。到了湖心亭上,看见有两人铺好毡子,相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。他们看见我,非常5高兴地说:“想不到在湖中还会有您这样有闲情逸致的人!”于是拉着我一同饮酒。我尽情地喝了三大杯酒,然后和他们道别。问他们的姓氏,得知他们是金陵人,在此地客居。等到了下船的时候,船夫喃喃地

说:“不要说相公您痴,还有像相公您一样痴的人啊!”阅读下面的文字后,完成习题王右军①年减②十岁时,大将军③甚爱之,恒置帐中眠。大将军尝先出,右军犹未起。须臾,钱凤④入,屏人论事,都忘右军在帐中,便言逆节之谋。右军觉既闻所论知无活理乃阳吐污头面被褥,诈孰⑤眠。敦论

事造半,方忆右军未起,相与大惊曰:“不得不除之!”及开帐,乃见吐唾从⑥横,信其实孰眠,于是得全。(选自《世说新语》,有删减)【注释】①王右军:王羲之。②减:不足。③大将军:王敦。④钱凤:人名,字世仪。⑤孰:熟。⑥从:纵。9.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是()A.屏.人论事/敛声屏.息B

.大将军甚.爱之/可爱者甚.蕃C.信.其实孰眠/日中不至,则是无信.D.大将军尝.先出/浅尝.辄止10.用三条“/”给文中画线的句子断句。右军觉既闻所论知无活理乃阳吐污头面被褥11.结合文意,用自己的话说说文中大将军和钱凤为什

么“大惊”?从中看出王右军是一个怎样的孩子?【答案】9.B10.右军觉/既闻所论/知无活理/乃阳吐污头面被褥11.大将军与钱凤商议叛逆的事情,忘记了王右军在帐中睡觉,担心他们商量的计谋被右军听到了,为此感到大惊。(意思符合即可);机智(聪明)、沉着

(冷静、镇定)【解析】【9题详解】A.屏:通“摒”,让手下退出,退避/抑止。B.都是“很,非常”的意思。C.相信/诚信。D.曾经/尝试。6故选B。【10题详解】本题考查划分句子结构。划分句子的朗读节奏,首先要理解句子的意思,然后弄清句子的成分,不要把句子割裂开;(2)有些古今异义词

朗读时要分开;(3)主语和谓语之间,谓语和宾语、补语之间,一般要停顿;(4)需要着重强调的地方,一般要停顿;(5)省略句中省略的地方一般要停顿;(6)句首语气词之后要要停顿;并列短语间要略作停顿;句末语气

词前,要停顿。根据句意:王右军醒后,听到了他们密谋的事情以后,知道自己必定没有活下去的道理,就用手指头抠出口水,弄脏了头脸和被褥。故句子划分为:右军觉/既闻所论/知无活理/乃阳吐污头面被褥。【11题详解】第一问,

考查对文章内容的理解。想捕捉文章信息,就得首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。“钱凤入,屏人论事,都忘右军在帐中,便言逆节之谋。”“敦论事造半,方忆右军未起”他们发现王羲之睡在帐子里,怕王羲之听到两人的阴谋,泄露出去对他们不利,才大

惊的。第二问,本题考查学生把握文中人物形象的能力。先了解文章内容;再掌握分析人物形象的方法:如人物描写方法,作者对人(事)物的评价,文中人物的身份、地位、经历等;最后结合文中重点段落和句子答题即可。从“右军觉,既闻所论,知无活理,乃佯吐污头面

被褥,诈孰眠”可看出王右军的聪明机智和沉着冷静。【点睛】参考译文:王右军(王羲之)还不到十岁时,大将军(王敦)很喜欢他,常常让他在自己的帐里睡觉。大将军曾经先从帐里出来,右军还没起来。一会儿钱凤来了,两人摒退其他人讨论大事,都忘了右

军还在帐里,便一起密谋叛乱的细节。王右军醒后,听到了他们密谋的事情以后,知道自己必定没有活下去的道理,就用手指头抠出口水,弄脏了头脸和被褥,装作自己还在熟睡。王敦事情商量到一半,才想到王右军还没起床,两人彼此大惊失色,说道:“不得不杀掉他。”等到他们打开帐子,发现右军嘴边还有口

水,就相信他还在熟睡,于是右军的性命得以保全。阅读下面的文字后,完成习题为什么不读经典①“所谓经典,就是大家都认为应该读而没有读的东西。”马克·吐温这句话道出了经典的尴尬处境7——没有人否认应该读经典,但真正去读的却寥寥无几。为什么人们会对经典敬而远之呢?②因为经典本身是纯粹的,

它不打算讨好人,不千方百计诱惑你去读它。作家在写作时,只是要写出他对生活的所感所思和他自己的欢欣与疼痛。他是写给自己看的,至多是写给他认为可以与之对话的人看的,并没有打算让大量的读者成为自己的粉丝,也没有其他的动机。曹雪芹在“举家食粥”的窘境中写《红楼梦》,只是想写出“一把辛酸泪”,并

没有想到把它做成畅销书,赚它个盆满钵满。因此,经典不会时刻想着为你提供方便,不会挖空心思哄你逗你,不会因为你理解不了而降格以求。③因为经典关注的是事物本质的东西。对于同一个轰动一时的新闻事件,经典总能深入其中,烛照事件背后人性的晦明

;而平庸的作品只会对那些热闹的戏剧性的过程趋之若鹜,对于故事之外的东西,它没有耐心,更没有能力去做更深入的分析。《安娜·卡列尼娜》和《包法利夫人》都取材于当时沸沸扬扬的桃色事件,这类故事都足以吸引眼球,受

到报纸花边新闻的追逐,但在这些地方人们发现不了那些驱动故事萌生和发展的动力。只有列夫·托尔斯泰和福楼拜这样的作家,凭借他们天才的洞察力,精确地描绘了一个人的热情和梦想、挣扎和无奈,揭示了人性的丰富和局限。

经典就是这样,瞩目事物的内部,触及到事物坚硬的内核,揭示出生活的本质。④因为经典太留意那些本质的东西,所以常常会忽略表层和细节,在表现形式上,有时会显得呆滞笨重,不以轻盈妩媚的姿容愉悦人。就像许多真正大智若愚的人,常常会在小事上犯糊涂,会因某种笨拙的举止而被取笑。倒

是那些乖巧机敏的人,待人接物八面玲珑,但如果试图从他们身上发现独特的人格和精神,往往是缘木求鱼。在并不那么具备观赏性的背后,经典体现的是真正的深刻和独特的禀赋。⑤以上这些特征,使那些渴望阅读之“轻”的读者对经典产

生隔膜,使他们无缘分享出自人类杰出头脑的感受、智慧和发现。⑥因为阅读经典需要充足的时间和从容的心境,而匆促的生活节奏,过于丰富乃至泛滥的信息,培植了现代人浮光掠影的阅读习惯。面对扑天盖地的碎片化、娱乐化信息,

人们没有时间沉潜到情韵悠长的大部头文学作品中;人们静不下心去欣赏一段风光描写,揣摩一种细腻的心理变化过程;人们没有耐心细细品味节奏、韵律、布局谋篇的微妙之处,享受纯粹的文字之美。⑦我们还可以有这样那样疏远经典的理由,这些理由让我们面对人类精神的优秀成果却漠然视之,让我们和深刻、和睿智、和经由

艰苦求索而获得的精神愉悦等美好而珍贵的收获无缘。领悟了这些,我们就应该有所行动。(作者:彭程。有删改)12.下列对文章分析不正确...的一项是()A.第①段在文中的作用是引用名言,指出经典面临的尴尬处境,引出议论的话题。8B.经典本身是纯粹的,它关注事物的本质,在表现形式

上不那么具备观赏性,使读者对它产生隔膜。C.阅读经典需要充足的时间和从容的心境,而现代人习惯了浮光掠影的阅读。D.本文的认证思路是先提出观点:经典关注的是事物本质的东西。接着分析对于同一新闻事件,经典和平庸作品有不同的

关注点,突出经典关注的是事物的本质;然后以两部名著为例加以印证。最后,再次强调经典关注的是事物本质的东西。13.下列与本文观点不相符...的一项是()A.本文是一篇驳论文,作者指出经典面临的尴尬处境,

指出人们不读经典的原因,最后号召人们有了认识之后,行动要跟上.B.人们不读经典的主要原因是现代人生活浮躁,匆促的生活节奏,没有充足的时间和从容的心境细细品味.C.作者在第②段中例举曹雪芹“举家食粥”的窘境中写红楼梦是为了进一步论述经典本身是纯粹的,作家只是要

写出他对生活的所感所思和他自己的欢欣与疼痛。D.渴望阅读之“轻”的读者会对经典产生隔膜,他们无缘分享出来自人类杰出头脑的感受、智慧和发现。14.下面哪一则材料适合作为第⑥段的论据?请简述理由。材料一:传媒学家尼尔·波兹曼

在《娱乐至死》中揭示,这是一个泛娱乐化的时代,深刻的思考在迅速地销声匿迹,我们变得匆忙和浮躁,只能以一种消费的心态,消受那些等而下之的粗浅的读物了。材料二:苏霍姆林斯基说:“一个学校可能什么都齐全,但如果没有为了人的发展和精神生活的丰富而必备的书,或者

如果大家不喜爱书,对书冷淡,那么,就不能称其为学校。”【答案】12.D13.B14.材料一。因为材料一论述的是泛娱乐化的时代使人们变得匆忙和浮躁,只能阅读粗浅读物,与第⑥段的观点相符。(分析合理即可)【解析】【12题详解】D项是第三段的论证

思路,不是全文的论证思路。故选D。【13题详解】B项只是原因之一,不是主要原因。故选B。【14题详解】此题考查学生对作品进行个性化阅读和有创意的解读能力。解答此题的关键是通读全文,明确所给材料的9主要意思,结合论点来确定.分析合理即可。本题考查论据的使用,解答此类题,需要首先明确第六

段论述的中心,阅读第六段可知,这段论述的是“匆促的生活节奏,过于丰富乃至泛滥的信息,培植了现代人浮光掠影的阅读习惯”,再看材料,材料一说的是泛娱乐化的时代人们变得匆忙和浮躁,只能阅读粗浅的读物;材料二说的

是学校要有充足的图书,学生要爱看书;据此可以判断材料一适合做第六段的论据。阅读下面的文字后,完成习题藏在咸菜里的卑微李先军①外地出差偶遇一初中室友,正值饭点,两人心照不宣地扫视起道旁的餐馆来。走进饭店,服务员正分身乏术,顺手

端上一碟泡菜“稳定军心”。②“还记得你当年的咸菜么?”③我耳根不由得发烫。十多年前我俩同在乡镇里的初中寄读,时值进城务工热潮,我的父亲养病于家,相对于其他同学我的家里自然拮据不少。④除去部分走读生,同学们大多在学校蒸

米饭再去食堂“购汤”,汤虽不贵,对我来说却是奢侈品。即便如此,母亲依然想尽办法保证我的营养,每周五回家,母亲便会在坛子里寻觅。她把几种自制的咸菜切成小段,再与家里的腊肉一起翻炒,油冷却后用一大号塑料瓶装上,一周的食物便

算是有了着落。⑤每到吃饭时间,我都早早地端上饭盒,迅速跨进寝室,利落地在箱子里拿出咸菜瓶舀上两大勺,赶在室友回来之前躲到操场的角落,匆匆吃完。或许是年龄渐长,抑或吃顺了口,渐渐的,一瓶咸菜只能勉强支撑到周三,母亲再加量,于是每周日我便驮着几斤白米、两大瓶咸菜奔跑

在求学的路上。⑥一次,吃完午饭返回寝室,还没进门,室友的菜汤便扑鼻而来,是菜油的香。脚刚迈过门槛,寝室便冲出一阵莫名的笑,我惊慌失措,匆匆窜出寝室,任腾腾热气和丝丝窃笑在寝室欢悦。那时的饭点,是他们的“避风港”,无论烈日当空还是寒风凛冽,我极少逾越。⑦“摆脱咸菜”从此就成

了我的奋斗目标。漫漫求学路上,只要稍有松懈,初中那段吃咸菜的日子便会浮现在眼前。工作陷入困境时,我总会暗自鼓励:总比那时人家喝着热气腾腾的菜汤,自己只能蜷缩在操场的角落里吃咸菜要好吧。我的嘴对“咸菜”讳莫如深

,我将它深埋于心底的同时,也把那段求学的艰辛与自卑掩埋,小心翼翼,唯恐被别人刨出来。⑧“你记得么,那次,那次我们偷你咸菜,你回来撞个正着?”⑨我一愣。⑩“那次啊,我们在寝室偷吃你的咸菜,你回寝室撞见后,我们都不好意思地在寝室笑那次

?”室友着急地补充着。10(11)“我们是实在禁不起你咸菜的诱惑,你知道学校食堂的汤,一大桶就最上面漂浮着几滴菜油泡沫,再说菜油哪比得上你家猪肉熬出的油香啊,更别说那被猪油炸过的咸菜了。”(12)良久,我半开玩笑地说:“我还眼羡了你们三年有热汤喝的日子呢。”(13)“你羡慕了我们三年,我们得嫉

妒你一辈子!你知道吗?初中毕业后我再也没吃过那么好吃的咸菜了。在最叛逆的青春时光你的父母陪在身边保驾护航,我们几个的父母来去匆匆,一年就只有春节那几天能见到人影,你说我们得多羡慕你?一勺子汤能暖嘴、暖胃,能暖心?”(14)望着室友皱起的眉头,我一时不知该如何回答。在

关于生活的这场“辩论赛”里,据理力争似乎有违初衷,俯首认输也不是归宿,每颗生命里的富裕贫瘠都以别样的面容在另一颗生命中展开。餐馆里人头攒动,窗外熙熙攘攘的人群起伏于街心,望着这些或从容或匆匆的脚步,我想此时又该有多少饥肠辘辘而又口袋空空的人在餐馆外向我投来羡慕的目光,而餐馆里又有

多少人正羡慕这些人家里燃起的等候团聚的光呢?这世上,没有两条相等的路,也没有两盏完全相同的灯,而每个人的人生里却包含着如此相似的禅意。(选自《开州日报》)15.根据小说的情节,以“我”为陈述对象,完成下列表格。情节主要事件

开端A.发展初中寄读,常吃咸菜高潮B.结局往事真相,暖心咸菜16.联系全文,简要分析文章第③-⑥段在文中的作用。17.请对文章第⑤段中的画线句子加以赏析。18.文章第(14)段中的“这世上,没有两条相等的路,也没有两盏完全相同的灯,而每个人的人生里却包含着如此相似的

禅意”一句,极富哲理,请结合文章内容谈谈你的理解。【答案】15.A.出差偶遇,回忆咸菜B.努力奋斗,摆脱咸菜。1116.文章第③-⑥段属于插叙内容,内容上:交代了“‘摆脱咸菜’成为我的奋斗目标”的原因,丰富了文章内容,使文章情节

完整;结构上:使文章结构富于变化,避免平铺直叙。17.运用动作描写,通过“端”“跨”“拿”“舀”“躲”等一系列动作,准确生动地写出了“我”不愿和同学碰见而急于吃完饭的情态,体现了“我”求学时的艰辛和内心的自卑。18.示例

:“我”羡慕室友可以去食堂“购汤”,室友羡慕“我”在叛逆时期有家人的陪伴,我们习惯羡慕别人,总觉得别人拥有的比自己的好。却不知道,在你羡慕别人之时,有人也在背后悄悄地羡慕你。我们每个人都应当认清目前的自己,找到属于自己

的位置,走自己的路,努力奋斗更美好的未来。(言之成理即可。)【解析】【15题详解】考查情节的梳理与概括。解答此题在整体感知文意的基础上,根据题干中所给出的提示,找到相对应的段落内容,然后以“我”为陈述对象来概括情节即可。第一段写故事的开端①-②段是“

外地出差偶遇一初中室友”“还记得你当年的咸菜么?”提炼为“出差偶遇,回忆咸菜”;故事的发展③-⑥段写十多年前我俩同在乡镇里的初中寄读,家里拮据,常吃咸菜。提炼为“初中寄读,常吃咸菜”;高潮是⑦段“‘摆脱咸菜’从此就成了我的奋斗目标。”提炼为“努力奋斗,摆脱咸菜”;⑧-⑬段“‘你羡慕了我们三年,我们

得嫉妒你一辈子!你知道吗?……一勺子汤能暖嘴、暖胃,能暖心?’”是故事的结局“往事真相,暖心咸菜”。【16题详解】考查对插叙及作用的理解。插叙,是在记叙的过程中,由于表达的需要,暂时中断叙述的线索,插入另一个或几个与中心事件有关的情节的叙述方式

。第③至⑥段回忆的是“十多年前我俩同在乡镇里的初中寄读时的生活情况”,属于插叙,内容上,补充说明了“我”将“摆脱咸菜”作为努力奋斗目标的内容;使情节更加完整。结构上,让文章结构富有变化,避免平铺直叙;使结构紧凑。【17题详解】考查赏析

句子。赏析句子首先要找到赏析的角度,一般可以从修辞手法、词语运用或者是人物描写方法等来理解。划线句子“每到吃饭时间,我都早早地端上饭盒,迅速跨进寝室,利落地在箱子里拿出咸菜瓶舀上两大勺,赶在室友回来之前躲到操场的角落,匆匆吃完。”中“端”“跨

”“拿”“舀”“躲”的词语12可知运用的是动作描写,写出“我”吃咸菜的事情不想让室友知道,而赶在室友回来之前将饭吃完,生动地表现了“我”那段求学时的艰辛与自卑。【18题详解】考查对文中重要句子含义的理解。句子深层含义的把握,应从探究作者的写作目的,结合中心思想要分析。

结合文章人物的事件来看,“我”极力想“摆脱咸菜”,羡慕室友可以去食堂“购汤”;而室友羡慕“我”“在最叛逆的青春时光你的父母陪在身边保驾护航”。每个人都是别人眼中的风景,只是身处其中的人不自知罢了。每个人都应找准自己的位置,不必羡慕别人,做好

自己,走自己的路,便会有不一样的人生。三、作文(50分)19.作文人们认识人或事物都有一个过程,常常由相识到逐渐熟悉,进而完全了解,其间往往会因片面认识而产生误解,或因偶尔接触而不甚了解。相处久了,蓦然回首,我们常常会发现:最终的认

识与最初的印象竟然相差这么大!请以“他(她)原来这么”为题,写一篇记叙文。要求:(1)把题目补充完整;(2)字数不少于700字;94p华语网(3)文章中不得出现真实的姓名、校名、地名。【答案】他原来这么和蔼九月的午后,阳光依然那么强烈。阵阵微风袭来

,树叶打着卷儿躺在大树母亲的怀抱里。告别了七天的军训,我们迎来了开学的第一堂课。教室仿佛是炸开了油锅,同学们议论纷纷。我和同桌也在议论。“听说是个男的呢,第一次听说有男老师教英语呢!”听到这句话,我仿佛像个斗败的公鸡,垂头丧气,心里暗想:“自古以

来,英语这门学科就比较琐碎。而在我看来,只有女老师才能担此重任,而现在带我们的却是一位男老师,这是怎样一番场面。”心里又是喜又是悲。老师就在这时出现了……大大的镜框下长着一双月牙似的眼睛,虽然那么小但散发着深邃的光芒。

蓬松的头发下衬托着严肃的神情,个子不高。整洁的西服下显得他更加严肃。他用英语简单的做了一个自我介绍,他的声音并不那么优美动听,但铿锵有力的节奏,使我渐渐肯定,他就是我心中的那位老师。“第一堂课,我们直接转入正题,介绍句子的成分与基本句型。”当介绍到五种基本句型时,

老师让我们13起来造句。没想到第一堂课我就被不幸的提起来造句。“I’magirl”我怀着忐忑的心情等待老师的评价。时间仿佛定格在了这一刻。这时,他笑了,带着浅浅的笑说:“不错,挺简洁的。”我的心这才平静下来。“下一个是主系表的一种类型。x

xx同学,请你来造一个句子。这位同学站了起来,可能由于紧张的原因他说出的句子略带含糊不清。这时,我的心里又是一起波澜。”“会不会像我们初中老师一样按捺不住自己的情绪而发火呢?”结果却出人意料,他不但没发火,而且还带着笑走到这位同学身边,递过手中的粉笔,让这位

同学写在黑板上,同学的解答也让人十分满意。这时,铃声不期而至,同学们怀着恋恋不舍的心情向老师说“Goodbye”。他虽然没有扣人心弦的声音,营造不出优默的课堂气氛,但他和蔼的态度和一丝不苟的工作精神,深深地烙在了我的心中。伴随着悠长的铃声,不知不觉,一堂课就这样度过……【解析】【详解】

这是一道半命题作文,“他(她)原来这么……”写作时就应该抓住材料中的“原来”,记叙文就应该有一个谜底揭晓的过程,要重点写出此过程。半命题作文精心补题,补题的过程也是构思的过程,补充的内容,决定了选材,比如“他原来这么自信”“他(她)原来这么坚强”“他(她)原来这么有力量

”“他(她)原来这么有担当”等等。“原来这么”充满着一种人文思想和美学关怀,有点让人猝不及防的感觉,一下子之间就明白了,那么在理解的时候要明确“原来”的深刻含义,现在是什么样子的,原来是什么样子的,都需要学生去准确的去把握,从中找一下差距,寻求一种对比,只有这样才

能够很好的去把握题目所蕴含的一种思想,解答时要突出这样的一层意思,把自己现在知道的一种原因结果进行表述,把自己内心深处的那样的一份感动、一份悸动、一份思考进行表达即可。【点睛】半命题作文的写作,在补写题目确立中心后,首先要抓住题目中的关键词来确定文章的写作范围和内容,

不能错误地理解题意。其次要立意深刻。就是要为文章确定一个鲜明、集中、深刻的主题,表达积极向上的思想。第三,选材要精当。要围绕着中心来选择材料,运用那些自己熟悉的材料作文,才能写出真情实感或论述得透彻有力。附加题(10分)阅读下列名著选段,完

成下列小题。自此,严监生的病,一日重似一日,再不回头,诸亲六眷都来问候。……晚间,挤了一屋子的人,桌上点着盏灯。14严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单中拿出来,伸出两个指头。大侄子走了前问道:“

二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼瞪得溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因为两位舅爷不在眼前,故此记念。”他听了这话,把眼闭着摇,

那手只是指着不动。赵氏慌忙揩揩眼泪,近上前道:“老爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!……你是为那盏灯里点着两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。20.为什么严监生总不断气?结合选

段和原著简要分析严监生的人物形象。21.结合选段及原著的相关情节,以严监生为例,说说作品的讽刺意义。22.章回小说往往在回与回之间留下悬念:上回结尾写“欲知后事如何,且听下回分解”,下回开头写“上回书说到……”。若把选文分成两回,从谁的话处断开为好?【答案】20.因为“那盏灯

里点着两茎灯革,不放心,浪费了油”。从他临死前要求熄灭一要灯芯,免得费油看出他悭吝、卑微、可怜;但从他帮哥哥处理官司又看出他卑微又不乏人情味。21.严监生是个典型的悭吝鬼,他花费的银子,实在都出于不得已,有两个细节可以使读者体

悟到严监生性格深处的苛刻贪吝:其一,当王氏死后,赵氏提起要送与两位舅爷赶考盘程银子时,严监生听而不言,“桌子底下一个猫就扒在他腿上,严监生一靴头子踢开了”。这个猝然之间的暗暗发狠的动作,正是他此刻怜惜银子、憎恶两个舅爷的心理流露。其二,严监生临终之际,伸着两个指头就

是不肯断气,大侄子、二侄子以及奶妈等人都上前猜度解劝,但都没有说中,最后还是赵氏走上前道:“爷,只有我能知道你的心事。你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。”直到赵氏挑掉一根灯草,他方才点点头,咽了气。这细节成为中

国文学史上极著名的一例,它对那些悭吝乡绅的揭露讽刺可谓入木三分,同时也为严监生的性格塑造添上了极传神的一笔。22.从赵氏的话处断开为好。因为此处是谜底即将揭开之处,断在此处,能给读者留下悬念。【解析】【20题详解】这个片段记叙了严监生临终前因灯盏里点了两茎灯草,不放心,浪费了油的故事,刻画了爱

财胜过生命的15守财奴的形象。这是一段绝妙的描写,严监生临死时,总是断不了气,却一个劲地伸出两个指头,这两个指头是什么意思呢?这一令人难以捉摸的动作给众人造成了一个难以破解的谜,最后由赵氏把谜底揭出来。原来他是看到灯盏里点着两茎灯草,怕费油。多烧一茎灯草,竟会使一个行将就木

的人耿耿于怀,放心不下,难以断气,这种经过艺术夸张的描写,活生生地刻画出了一个吝啬鬼的形象。他以金钱作为护身符,来消灾弭难,苟且偷安。正妻王氏病后,他延请名医,煎服人参,毫不含糊。王氏死后,他深情悼念,“

伏着灵床子又哭了一场”,这不是“做戏”的眼泪,诚如闲斋老人的评语:“此亦柴米夫妻同甘共苦之真情。”这里写出了他具有人情的一面。【21题详解】本题考查的是人物形象的分析,解答这类题目,主要依靠的是平时的积累,在平时的读书中我们要多积累故事内容、人物性格等,这样

对我们答题非常有帮助。认识人物性格必须从故事情节入手,从人物在故事中的言行表现看出人物的性格特征。严监生临终之际,伸着两根指头就是不肯断气,大侄子、二侄子以及奶妈等人都上前猜度解劝,但都没有说中,最后还是赵氏走上前道:"爷,别人说的都不相干,只有我晓得你的

意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。"直到赵氏挑掉一根灯草,他方才点点头,咽了气。作者通过细节描写和夸张手法来表现他的极度吝啬,让人读了觉得十分可笑,从而使作品产生强烈的讽刺意味。【22

题详解】在写赵氏之前有好几个人猜测严监生为什么“伸着两个指头”,是因为前边的人所猜测的内容,为赵氏的话作铺垫,可以起到更好的艺术效果,赵氏的话揭开了谜底,能给读者留下悬念。因此从赵氏的话处断开为好。