PDF

PDF

【文档说明】福建省漳州市十校联盟2024-2025学年高一上学期11月期中考试 历史答案.pdf,共(8)页,292.856 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-13e5bf6293411e28f6a9a0b74e87cc11.html

以下为本文档部分文字说明:

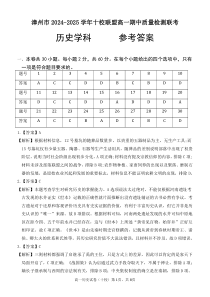

高一历史试卷(十校)第1页,共8页漳州市2024-2025学年十校联盟高一期中质量检测联考历史学科参考答案一、本卷共30小题。每小题2分,共60分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

题号12345678910答案ACCDDBCBDD题号11121314151617181920答案DCCDDADDDA题号21222324252627282930答案ACCBADCBCD1.【答案】A【解析】根据材料信息,12号墓坑的随葬品数量多,以贵重的玉器制品为

主,无生产工具;而15号墓坑仅有少量玉器、陶器、石器等生产生活用具,随葬品的差别说明部落中出现了权贵阶层,说明当时社会阶级出现初步分化,A项正确;材料没有提及宗教信仰的内容,排除C项;材料未涉及部落联盟之间的战

争,排除B项;农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展,是原始农业兴起和发展的重要标志,材料信息不能证明农耕文明的出现,排除D。2.【答案】C【解析】本题考查学生对研究历史的掌握能力。A选项说法太过绝对,不能仅根据河南遗址考古发现的水井证实《世本》

记载的正确性就片面推断出没有遗址辅证的古书必然有争议。考古遗址对于还原和客观评价历史具有史实证据的价值,有利于丰富历史认识,但它并非是历史认识的“唯一”来源。故B项错误。根据材料可知,河南两处遗址发现的水井可知中原地区在

距今四、五千年前水井已经存在,这与《世本》上所述“黄帝见百物,始穿井”正好互相印证。故C项正确。《世本》是由先秦时期史官修撰的,记载从黄帝到春秋时期帝王、诸侯、卿大夫的世系和氏姓等,其历史研究价值不大说法错误,且材料并不涉及。故

D项错误。3.【答案】C【解析】三则材料都强调了启继承了禹的王位,只是方式上的差异,因此可以肯定的是家天下局面开启了,C项正确;《战国策》认为启通过武力手段夺取天下,不属于禅让,排除A项;嫡长子继承制与西周的宗法制有关,排除B项;中央集权制度的确立是

在秦朝,排除D项。{#{QQABaYKEggCgAAJAAAgCUQVQCgIQkgCAAQgOQEAAsAAByQFABAA=}#}高一历史试卷(十校)第2页,共8页4.【答案】D【解析】.结合所学,商朝实行内外服制度,商王控制着联盟

的实际权力,与各附属国形成了支配与被支配的关系,材料中“商王带着他的‘子姓’分族巡行一方”,通过“当地部族进贡、商王赏赐、当地部族派人随从”等方式宣示了商王的统治权力,D项正确。结合所学“巡视一方”指的是在自己

国家疆域之内巡视,故不会“扩大商朝疆域范围”,排除A项。.结合所学,在商朝内外服制度下仍是众邦国林立的状态,部族之间并未形成血缘认同,被巡视之处给商王纳贡,接受赏赐,会产生政治认同,而不是“血缘认同”,被巡视的地方派人加入商王队伍只会起到随从助威的作用,会产生政治认同,也不会形

成“血缘认同”,B项不符合史实。题干中“纳贡、赏赐”在当时主要属于政治行为,不是商业行为,对加强内服外服商业联系作用不大,排除C项。5.【答案】D【解析】本题考查传统儒家文化的现代意义,儒家文化强调仁、义、礼、智、信、忠、

孝、廉。“责成人礼焉者,将责为人子、为人弟、为人臣、为人少者之礼行焉”表明“冠义”引导青少年重礼仪立德行,故D正确;君臣父子的纲常伦理、修身养性、家族关系材料未体现,故ABC错误。6.【答案】B【解析】据本题材料“常带有伯、仲、叔、季等区别字”“长幼兄弟之象也”

等信息可知,这一制度涉及周人宗族内部的长幼关系,有利于凝聚宗族,稳定宗族内部的关系,B项正确;根据材料中“亲属制度”“其亲属称谓中”可知,亲属制度并不会冲击家族内部的血缘关系,排除A项;宗法制与分封制相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾,并非单一制度发挥的作用,排除C项;礼

乐制构建起森严的社会等级制度,排除D项。7.【答案】C【解析】材料中未涉及社会经济,故A项错误;材料无法得出汉字含义日渐丰富的结论故B项错误;材料体现不出君主专制的相关内容,故D项错误;根据材料“西周至春秋时期……以及私心、私欲等”可知,西周至春秋时期,“公”和“私”的价值色彩不浓,指的都是贵族阶

级,到战国时期,“公”则主要指国君和朝廷,以及公平、公正之义,“私”则主要指百官和普通民众,以及私心、私欲,“公”和“私”的价值色彩明显,这说明宗法分封制度逐渐遭到破坏,故C项正确。8.【答案】B【解析】依据材料

“甘肃灵台的春秋早期墓中出土了人工冶炼的铁剑”,从春秋时期的墓葬中发现了铁剑,可以得出春秋时期,我国已能够生产铁器,B项正确;“安阳、济南分别出土过商朝青铜铲、青铜镰刀”,体现的是商朝时期有青铜农具的出现,但是不能用“广泛”形容,{#{QQABaYKEggCgA

AJAAAgCUQVQCgIQkgCAAQgOQEAAsAAByQFABAA=}#}高一历史试卷(十校)第3页,共8页排除A项;依据材料“乃自立,为(楚)武王”,体现的是分封制遭到了破坏,排除C项;洞庭泰(太)守木牍,可以得出当时的湖南已经出现了郡县,

但不能推断出郡县制最早在湖南推行,排除D项。9.【答案】D【解析】本题考查中国古代基础组织形态与基础社会治理,据表格信息可知,郡县制下,地方自主行政的比重相对较大,说明地方行政决策权限较大,D项正确;材料说

的是地方按律令行政的执行状况,没有律令的具体内容,不能得出律令暴露出一定的缺陷,排除A项;材料反映了秦朝地方行政运作执行存在一些问题,“日臻成熟”的表述程度过重,排除C项;地方行政决策权限较大不利于中央集权,排除B项。10.【答案】D【解析】根据材料,汉初强调“孝”,

汉武帝把“孝”作为选官的标准,这些政策有利于家庭的和睦,进而有利于社会的稳定与和谐,D项正确。儒学成为正统思想是在汉武帝时期,时间上不符合,排除A项;法家思想逐渐和儒家思想融合,没有完全消失,排除B项;“消除了”过于绝对,排除C项。11.【答案】D【解析】汉初实行“无为而治”,并不是崇尚儒家

,故A项错误;“萧何入秦,收拾文书”使得汉朝能够掌握秦朝的制度,所谓“汉承秦制,有所损益“,汉初在掌握秦朝制度的基础上继承了秦朝有利于国家统治的制度,如皇帝制、三公九卿制等,故D项正确;根据“文书之力也”可知充分发挥了文书功能,故C项错误;秦朝的典章制度并非

都适用于汉初,官吏仅熟知秦朝典章制度并不能实现对全国的统治,故B项错误。12.【答案】C【解析】材料指出,东汉的豪族虽救助和保护流亡农民,但对依附农民榨取高额地租,据此可知,东汉时期豪族势力的发展会影响国家的财政收入,选择C;

材料中未体现深受儒家思想影响,排除A;豪族发展与刺史制度的发展无关,刺史制度形成于西汉武帝时期,排除B;D项因果逻辑错误,排除D。13.【答案】C【解析】“河南尹田歆”“想自己选一位名士以报效国家”说明地方是有选官权的,故A项错误;魏晋南北

朝时期的九品中正制在选拔官员时主要由中正官按照家庭出身、才能、品德等综合品评,这与材料中的“孝廉”不符,故B项错误;“推举孝廉”反映了西汉开始的察举制,但是“贵戚……相命”又反映了权贵开始干涉控制察举制,客观上反映了察举制的弊端,故C项正确;察举制是自下而上的

选官制度,故D项错误。{#{QQABaYKEggCgAAJAAAgCUQVQCgIQkgCAAQgOQEAAsAAByQFABAA=}#}高一历史试卷(十校)第4页,共8页14.【答案】D【解析】本题主要考查的是中国古代农业生产工具,解题的关键是高度关注图表中的数据信息,旨在

考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。.材料虽反映了铁农具种类齐全,但不能说明全国各地都已使用,排除A项;.材料虽反映农业生产已精耕细作,但不能说明“开始形成“,排除B项;.铁器是当时最先进生产力的代表,铁农具的使用说明农业生产

科技的发达,排除C项;材料信息反映了秦汉时期铁农具种类齐全,并已全面用于耕地、播种、田间管理和收获,说明农业生产效率提高,D项正确。15.【答案】D【解析】题干强调的是张骞在出使过程中所获得的信息对打开丝绸之路和建立中国与西方的联系起到了关键作用,而不是

张骞开辟了丝绸之路,建立了汉朝与西方的联系,与材料信息不符,故A、B项错误;C项是在汉宣帝时期,设立西域都护府,故C项错误;“张骞出使西域,远至今中亚阿姆河流域”“打通了与西域的直接交通”,而西域大体就是现在的中亚,因此张骞出使西域开启了中国与中亚

的交往,故D项正确。16.【答案】A【解析】据材料“自武帝初通西域,置校尉,屯田渠犁”可知,汉武帝时期设置专门官员管理西域地区,并进行屯田,据材料“朝廷在渠犁的屯田事宜”可知,汉代在西域地区进行屯田,据材料“汉为置使者校尉领护之,宣

帝改曰都护”可知,汉代在西域地区设置了专门管理西域地区的机构,这三则材料都反映了汉朝对西域地区的管理和经营,A项正确;材料只涉及汉朝在西域地区设置机构和进行屯田,没有涉及汉族与少数民族、少数与民族之间的交往和交流,排除B项;材料反映的是政府对西域地区的政治管理,不是商贸往来,排除C项;材料虽然

涉及西域地区,但没有涉及丝绸之路产生的影响,排除D项。17.【答案】D【解析】本题主要考查古代中国经济的南移、魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,考查学生获取信息及调动、运用知识的能力。A项错误,“繁荣开放的社会风貌”属于隋唐时期的社会特征,与魏晋南北朝时期不符。B项错误,魏晋南北朝时期

,科技文化有着显著的进步。C项错误,结合所学知识可知,“中外交流与经济发展”属于隋唐时期的社会特征,与魏晋南北朝时期不符。D项正确,结合所学知识可知,魏晋南北朝时期各民族之间加强了交往、交流与交融,区域的开发尤其是南方经济得到发展,这些都为新的统一局面的出现奠立了基础。18.【答案】D【解析】据

材料可知,敦煌莫高窟的初唐壁画《张骞出使西域》,描绘了张骞出使西域的场景,对研究汉朝的历史具有较高的史料价值,同时做为敦煌的壁画,具有较高的艺术价值,D项{#{QQABaYKEggCgAAJAAAgCUQVQCgIQkgCAAQgOQEAAsAAByQFABAA=

}#}高一历史试卷(十校)第5页,共8页正确;客观真实地再现了张骞出使西域的历史,说法过于绝对,排除A项;材料描述的是张骞出使西域,没有描述佛教传入西域的信息,排除B项;壁画描绘的是汉朝时期西域的情景,而非唐朝,排除C项。19.【答案】D【解析】据材料可知,东

晋时期,当时北方战乱,人口南迁。东晋政府允许侨人在户籍上注明原籍,并给予免除正常赋役的优待。这种政策有利于北方人口南迁,促进江南地区的开发,D项正确;安史之乱发生在唐朝,与材料中所表达的东晋时期不符,排除A项;本题干材料重点反应东晋

政府通过政策对南方经济的促进而非人口南迁对经济重心南移的促进作用,排除C项;孝文帝改革促进北方的民族交融与材料所表达的时间与内容皆不符合,排除B项。20.【答案】A【解析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。由材料中内迁

黄河流域较久的少数民族大多不再以异族自居,而自诩炎黄子孙、五帝后裔可知,这一时期华夏认同观念增强,A项正确;材料并未反映社会矛盾趋向于缓和,排除B项;“长期领先”在材料中未体现,排除C项;材料并未涉及溯清族源的问题,排除D项。21.【答案】A【解析】根

据材料“天下义仓又皆充满。”“隋开皇十四年大旱,人多饥乏。是时仓库盈溢,竟不许赈给”“隋炀帝失去了民众的支持,损害了自己的王朝”可知,隋朝时期建造了大量的义仓,其中储存的米粟比较充裕,但并未起到解救饥荒的作用,最终加剧了阶级矛盾,导致

了农民起义的爆发,使隋王朝走向了灭亡,A项正确;“藩镇割据,宦官专权”属于唐王朝灭亡的原因之一,排除B项;“外戚专权,党锢之祸”属于东汉灭亡的原因之一,排除C项;“赋役繁重,严刑峻法”与题干信息不符,排除D项。22.【答案】C【解析】材料表明史书记载了魏晋南北朝隋唐时期南方经济

发展的情况,带有鲜明的时代特色,故C正确;经济重心南移的完成是在南宋时期,故A错误;B“根本变化”的说法不正确,排除;D说法不准确,排除。23.【答案】C【解析】据材料“户无主客,以见居为薄;人无丁中,以贫富为差”“居人之税,秋、夏两入之”及所学知识可知,这符合两税法分夏秋两季征收,

改变了战国以来以人丁为主的赋税征收标准,以资产差别为主要的纳税依据,C项正确;两税法减轻了政府对农民的人身控制,排除A项;可纳绢和布代役以保证农时是唐朝前期租庸调制的内容,与两税法不符,排除B项;以均田制的实施为前提条件的是租庸

调制,与两税法不符,排除D项。{#{QQABaYKEggCgAAJAAAgCUQVQCgIQkgCAAQgOQEAAsAAByQFABAA=}#}高一历史试卷(十校)第6页,共8页24.【答案】B【解析】本题考查唐朝科举制的影响。题干中只是提及了官绅的墓葬内容,并未提及民族的相关内容。故A

项错误。由题干内容可知,官绅墓志铭中写官衔的数量远远多于魏晋南北朝时期,发生了由郡望向官衔数量的转变,造成这一变化的原因是隋唐时期科举制的出现,使得旧的门阀制度受到了冲击,下层士人可以通过科举进入仕途,形成新的政治势力

。故B项正确。大一统所要包含的内容应该为国家统一,故C项错误。题干中并未提及藩镇对世家大族的影响。故D项错误。25.【答案】A【解析】本题主要考查了唐朝的对外关系,据材料可知,唐代大量外国人进入中原地区,并带

来其音乐舞蹈和宗教信仰,这主要得益于唐代对外开放的胸襟和兼收并蓄的文化政策,A项正确。材料现象反映出唐朝对外政策较开明,与中央集权无关,排除B项;中华文化圈是指以中国为中心,包括东亚和东南亚各国,题干是欧洲、西亚、印度等国,排除C项;材料没有与其他国家文化的对比,不能得出唐朝“文

化遥遥领先世界”的结论,排除D项。26.【答案】D【解析】本题考查唐宋时期的对外贸易。材料反映的是对外贸易,没有体现出“文化中心”。故A项错误。材料没有体现出中国制瓷技术在世界各地都得到了运用。故B项错误。材料无法反映出中外文化“交流频繁”,不符合材料主旨。故C项错误。根据材料“在埃及

、伊朗、巴基斯坦等地,发现了大量唐代瓷器碎片”“在我国海南岛东南部海滩和西沙群岛海域,也发现了成捆叠堆的唐宋时期瓷器”可知,唐宋时期瓷器是对外出口的大宗产品。故D项正确。27.【答案】C【解析】据材料“妇女要求离婚的条件”信息可知,唐朝法律中规定了一些妇女可以提出离婚的条件,反映出在一定程度上

为妇女提出离婚的权利进行了法律保护,C项正确;材料内容没有体现这些规定制定的主体与过程,排除A项;《唐律疏议》颁行的时间是唐高宗永徽四年,此时武则天尚未称帝,排除B项;材料知识体现了法律对特殊情况下妇女提出离婚

的法律规定,但整体来看《唐律疏议》是中国古代礼法结合的典范,儒家伦理道德没有被否定,排除D项。28.【答案】B【解析】A.材料没有涉及奢靡风气的信息,故A项错误;根据材料可知,城市中饮食娱乐设施的发达,体现出城市功能的不断完善,故B项正确;宋朝时坊市界限分

离,但不等于坊市的管理彻底取消,故C项错误;在春秋时期,私商成为商人的主体,故D项错误。29.【答案】C【解析】本题考查了宋朝政治制度,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。根据材料“以木牌朱漆黄金字,光明眩目,过如飞电,望

之者无不避路,日行{#{QQABaYKEggCgAAJAAAgCUQVQCgIQkgCAAQgOQEAAsAAByQFABAA=}#}高一历史试卷(十校)第7页,共8页五百余里”并结合所学可知,北宋时期,通过急脚递铺、金字牌急脚递等收发情报,

皇帝做出的军事决策可以不经过三省、枢密院,快速、秘密地送达军前,反映了当时专制皇权的加强,C项正确;材料并未体现崇文抑武政策及其深化,排除A项;中央集权的强化体现的是中央对地方的控制力加强,而材料强调的是皇帝对军队的控制,排除B项;

材料体现的是军政事务的传递和保密事宜,与枢密院职能调整无关,排除D项。30.【答案】D【解析】本题主要考查宋代经济的发展,依据题干材料可知,农村的生活环境差,宋朝的农民稍微有点余钱,都会翻修自己的房子,如果有更多的余钱,搬到城里,甚至从县城搬到省城,这种“地主城居”

现象密切了城乡经济的联系,促进经济的发展,故D项正确,A项错误。商品经济发展导致坊市界限的瓦解,不是“地主城居”现象的影响,故B项错误。市镇经济的繁荣是在明清时期,故C项错误。二、本卷共3小题,共40分

(31题16分,32题12分,33题12分)31.【答案】(1)特点:周:①周王名义上拥有最高统治权;②周王间接统治地方;③逐级管理地方秦:①官僚政治;②垂直管理(中央集权);③分权制约;④定期逐级考评。(周、秦各答两点即可,共8分)(2)观点(示例):秦朝确立了中国古代封建政治制度的基

本框架(言之有理即可)说明:秦统一六国,建立起统一的多民族封建国家。为巩固统治,嬴政自称始皇帝,确立了皇帝制度,实行帝位终身制和皇位世袭制,规定皇权至高无上。为维护皇权,秦始皇实行三公九卿制,汉武帝时实行中外朝制,隋唐实行三省六部制,元朝实行一省制,(明太祖废除了宰相制度

,雍正帝设立军机处,君主专制不断加强并最终达到了顶峰)。因此,秦开创的皇帝制度为后世所继承,正验证了材料中的“自秦以后,朝野上下,所行者皆秦制也”“中国之政,得秦皇而后行”,反映了秦开创的君主专制为后世所沿用。(

“示例”仅作阅卷参考,不作为唯一标准答案。也可从宰相制度、监察制度、郡县制、选官制度等方面来设置。)(8分)【解析】本题主要考查了古代政治制度(郡县制、分封制),侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。32.【答案】(1)措施:取消关卡和禁令(允许自由经商)。原因:

汉初经济凋敝成效:商业快速发展(经济快速恢复、发展);民众生活得到改善。(8分){#{QQABaYKEggCgAAJAAAgCUQVQCgIQkgCAAQgOQEAAsAAByQFABAA=}#}高一历史试卷(十校)第8页,共8页(2)关系:抑

商是基本的经济政策,惠商是促进经济发展的阶段性政策;在某些时期同时存在抑商政策和惠商政策(4分)【解析】(1)第一小问根据材料“下令‘开关梁,弛山泽之禁’”来解答做法即可;第二小问根据所学可知原因为汉初经济凋敝,根据材料“富商大贾周游天下,交易之物莫不通,得其所欲”“以补助生活”等信息归纳来回答成

效。(2)“抑商”和“惠商”是中国古代经济发展不同时期的政策,但“抑商”为封建社会的基本政策,因此理清两者之间的关系,能更好的理解“重农抑商”在古代社会的地位。33.答案:(1)表现:受统治者的推崇,成为国家正统思想;是知识阶层的安身立命之道;被普通民众认同,

民间影响日益扩大。(6分)(2)原因:儒学的繁琐化、神秘化、封闭化导致自身活力丧失和影响力下降;社会动荡侵蚀了儒学信仰的政治、物质基础;佛道思想对知识阶层和普通民众具有较大的吸引力。(6分)【解析】(1

)根据材料一“史载武帝好《公羊》,昭帝传《孝经》《论语》《尚书》,明帝通《春秋》《尚书》。东汉不少皇帝还亲自讲经,参与诸儒的学术论辩”得出受统治者的推崇;根据材料一“在发展过程中,儒学不断汲取其他学说的成份以充实和完善自己,为特别注重精神生活的知识阶层提供了一种安身立命之道”得出是知识

阶层的安身立命之道;根据材料一“其义理易为‘匹夫匹妇’所认知和认同,故而狱吏走卒、农夫牧人、幼童白首纷纷诵读儒经,研习章句”得出被普通民众认同,民间影响日益扩大。(2)根据材料二“‘一经说至百余万言,大师众至千余人,盖利禄之路然也。’同时,五经博士解释经文,谶纬附会,各家弟子只能严守家法”得出儒学

的繁琐化、神秘化、封闭化导致自身活力丧失和影响力下降;根据材料二“而且身处乱世,人的生命有如草芥”“一些儒者开始逾越儒家礼度和经学家法,杂采老、庄之说,魏晋玄学兴起”得出社会动荡对儒学存在的社会基础的冲击;根据所学知识可知当时儒学受到佛教和道教思想的冲击,佛道思想对知识阶层和普通民众

具有较大的吸引力。{#{QQABaYKEggCgAAJAAAgCUQVQCgIQkgCAAQgOQEAAsAAByQFABAA=}#}