DOC

DOC

【文档说明】北京市北京师范大学附属实验中学2024-2025学年高三上学期第一次统练 化学试题 Word版含解析.docx,共(24)页,1.783 MB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-07811d936db298b20fbca488b02c2743.html

以下为本文档部分文字说明:

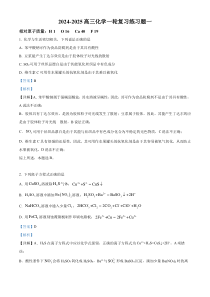

2024-2025高三化学一轮复习练习题一相对原子质量:H1O16Ca40F191.化学与生活密切相关,下列说法正确的是A.苯甲酸钠可作为食品防腐剂是由于其具有酸性B.豆浆能产生丁达尔效应是由于胶体粒子对光线的散射C.SO2

可用于丝织品漂白是由于其能氧化丝织品中有色成分D.维生素C可用作水果罐头的抗氧化剂是由于其难以被氧化【答案】B【解析】【详解】A.苯甲酸钠属于强碱弱酸盐,其水溶液呈碱性,因此,其可作为食品防腐剂不是由于其具有酸性,A说法不正确;B.

胶体具有丁达尔效应,是因为胶体粒子对光线发生了散射;豆浆属于胶体,因此,其能产生丁达尔效应是由于胶体粒子对光线散射,B说法正确;C.2SO可用于丝织品漂白是由于其能与丝织品中有色成分化合为不稳定的无色物质,C

说法不正确;D.维生素C具有很强的还原性,因此,其可用作水果罐头的抗氧化剂是由于其容易被氧气氧化,从而防止水果被氧化,D说法不正确;综上所述,本题选B。2.下列离子方程式正确的是A.用4CuSO溶液除2HS气体:2+

2-Cu+SCuS=B.23HSO溶液中滴加()32BaNO溶液:2++233HSO+BaBaSO+2H=C.3NaHCO溶液中通入少量2Cl:---32222HCO+Cl2CO+Cl+ClO+HO=D.用3FeCl溶液刻蚀覆铜板制作印刷电路板:3+2+2+2Fe+C

u2Fe+Cu=【答案】D【解析】【详解】A.H2S在离子方程式中应以化学式保留,正确的离子方程式为Cu2++H2S=CuS↓+2H+,A项错误;B.酸性条件下-3NO会将H2SO3氧化成H2SO4,Ba2+与2-4SO形成

BaSO4沉淀,滴加少量Ba(NO3)2时的离的子方程式为Ba2++2-3NO+3H2SO3=BaSO4↓+2NO↑+22-4SO+4H++H2O,滴加足量Ba(NO3)2时的离子方程式为3Ba2++2-3NO+3H2SO3=3BaSO4↓+2NO↑+4H++H2O,B项错误;C.电离平衡

常数:Ka1(H2CO3)>Ka(HClO)>Ka2(H2CO3),Cl2与水反应生成的HClO与NaHCO3不反应,正确的离子方程式为Cl2+-3HCO=Cl-+HClO+CO2,C项错误;D.Cu与FeCl3溶液反应生

成CuCl2、FeCl2,反应的离子方程式为Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,D项正确;答案选D。3.下列化学用语或图示表达正确的是A.甲醇的空间填充模型:B.2Cu+的离子结构示意图:C.3sp杂化轨道示意图:D.过氧化氢的电子式:【答案】B【解析】【详

解】A.此为球棍模型,故A错误;B.2Cu+离子结构示意图:,故B正确;C.3sp杂化轨道示意图:,此为sp2杂化轨道示意图,故C错误;D.过氧化氢的电子式:,故D错误;故选B。4.下列说法正确的是A.化合物228HSO中S为+7价B.第一电离能:PSC.3CHCHO的沸点高

于2CO是因为存在分子间氢键的D.酸性:HFHCl【答案】B【解析】【详解】A.过二硫酸的结构式是,H2S2O8中6个氧为−2价,2个氧为−1价,氢为+1价,因此硫的化合价为+6价,故A错误;B.已知同

一周期主族元素从左往右元素第一电离能呈增大趋势,由于ⅤA的原子的核外电子为半充满状态,因此第一电离能比相邻元素的第一电离能大,故第一电离能:11I(P)>I(S),故B正确;C.3CHCHO和2CO均为分子晶体,但乙醛在常温下是液体状态,

二氧化碳为气态,3CHCHO与2CO的相对分子质量相等,但由于乙醛为极性分子而二氧化碳为非极性分子,因此乙醛分子之间的范德华力更大,沸点高于CO2,3CHCHO、CO2均不能形成分子间氢键,故C错误;D.HF为弱酸,HCl为强酸

,故酸性:HF<HCl,故D错误;故答案选B。5.碱性锌锰电池的总反应为22Zn2MnOHOZnO2MnOOH++=+,电池构造示意图如图所示。下列有关说法正确的是A.电池工作时,2MnO发生氧化反应B.电池工作时,OH−通过隔膜向正极移动C.环境温度过低,不利于电池放电D.反应中

每生成1molMnOOH,转移电子数为2326.0210【答案】C【解析】【分析】Zn为负极,电极反应式为:2Zn2e2OHZnO+HO−−−+=,MnO2为正极,电极反应式为:22MnOe+HOMnOOH+OH−−+=。【详解】A.电池工作时,2MnO为正极,得到电子,

发生还原反应,故A错误;B.电池工作时,OH−通过隔膜向负极移动,故B错误;C.环境温度过低,化学反应速率下降,不利于电池放电,故C正确;D.由电极反应式22MnOe+HOMnOOH+OH−−+=可知,反应中每生成1molMnOOH,转移电子数为236.0210,故D错误;故选C。6.一

种分解氯化铵实现产物分离的物质转化关系如下,其中bd、代表MgO或()MgOHCl中的一种。下列说法正确的是A.a、c分别是3HClNH、B.d既可以是MgO,也可以是()MgOHClC.已知2MgCl为副产物,则通入水蒸

气可减少2MgCl的产生D.等压条件下,反应①、②的反应热之和,小于氯化铵直接分解的反应热【答案】C【解析】【分析】4NHCl分解的产物是3NH和HCl,分解得到的HCl与MgO反应生成Mg(OH)Cl,Mg(OH)

Cl又可以分解得到HCl和MgO,则a为3NH,b为Mg(OH)Cl,c为HCl,d为MgO。【详解】A.由分析可知,a为3NH,c为HCl,A项错误;B.d为MgO,B错误;C.可以水解生成Mg(OH)Cl,通入水蒸气可以减少2MgCl的生成,C正确;

D.反应①和反应②相加即为氯化铵直接分解的反应,由盖斯定律可知,等压条件下,反应①、反应②的反应热之和等于氯化铵直接分解的反应热,D错误;故选C。7.下列实验中,不能..达到实验目的的是由海水制取蒸馏水萃取碘水中的碘分离粗盐中的不溶物由32FeCl6HO制取无水3FeCl固体ABCDA.A

B.BC.CD.D【答案】D【解析】【详解】A.实验室用海水制取蒸馏水用蒸馏的方法制备,蒸馏时用到蒸馏烧瓶、酒精灯、冷凝管、牛角管、锥形瓶等仪器,注意温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,A正确;B.碘在水中的溶解度很小,在四氯化碳中的溶解度很

大,可以用四氯化碳萃取碘水中的碘,四氯化碳的密度大于水,存在于下层,B正确;C.粗盐中含有较多的可溶性杂质和不溶性杂质,将粗盐溶与水形成溶液,用过滤的方法将不溶于水的杂质除去,C正确;D.直接加热32FeCl6HO会促进水解,生成的HCl易挥

发,得到氢氧化铁,继续加热会使氢氧化铁分解产生氧化铁,得不到3FeCl固体,D错误;故选D。8.下列实验不能..达到实验目的的是A.证明羟基使苯环活化B.证明乙醇与浓硫酸共热生成乙烯C.制备乙酸乙酯D.检验溴乙

烷中含有Br元素A.AB.BC.CD.D【答案】B【解析】【详解】A.苯和溴水不发生反应,而苯酚和溴水易发生取代反应,生成白色沉淀三溴苯酚,对比两个实验,可以证明羟基的存在使苯环更活泼,故A不符合;B.由于乙醇易挥发,酸性高锰酸钾溶液能氧化乙醇而褪色,故不能

证明生成乙烯,故B符合;C.乙酸和乙醇在浓硫酸催化并加热的条件下反应制备乙酸乙酯,用饱和碳酸钠溶液收集乙酸乙酯,饱和碳酸钠溶液溶解乙醇,中和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,为防止倒吸,导气管不能伸入液面以下,故C不符合;

D.检验溴乙烷中含有溴元素,先向溴乙烷中加入氢氧化钠溶液,使之发生水解,产生Br-,再加入稀硝酸酸化,最后加入AgNO3溶液,产生淡黄色沉淀,证明溴乙烷中溴元素的存在,故D不符合;故选B。9.下列结论可

由实验事实推导出的是选项实验事实(均为室温)结论A浓度均为10.1molL−的NaClO溶液和2NaNO溶液的2pH:NaClONaNO()aa2K(HClO)KHNOB向4BaSO固体中加入过量饱和

23NaCO溶液,有3BaCO生成()()sp4sp3KBaSOKBaCOC向苯酚钠溶液中通入过量2CO,发生反应:+CO2(过量)+H2O+HCO3−Ka2(H2CO3)<Ka()D向平衡体系:322

2Fe2I2FeI+−+++中加入3AgNO溶液,平衡向左移动该条件下氧化性:32IFe+A.AB.BC.CD.D【答案】A【解析】【详解】A.浓度均为10.1molL−的NaClO溶液和2NaNO溶液的2pH:N

aClONaNO,根据“越弱越水解”,说明酸性HNO2>HClO,则()aa2K(HClO)KHNO,故选A;B.一种沉淀易转化为比它更难溶的沉淀,向4BaSO固体中加入过量饱和23NaCO溶液有3BaCO生成,不能证明()()sp4sp3KBaSOKBaCO,故不选B;

C.向苯酚钠溶液中通入少量2CO,生成苯酚和碳酸氢钠才能证明()a223HCOK小于苯酚,故不选C;D.向平衡体系3222Fe2I2FeI+−+++中加入3AgNO溶液生成AgI沉淀,I-浓度降低,平衡向左移动,不能证明氧化性:32IFe+,故D错误;选A。10.莲藕含多酚类

物质,其典型结构简式如图所示。下列有关该类物质的说法错误的是A.能与溴水反应B.可用作抗氧化剂C.1mol该物质最多能与3molNaOH反应D.能与3Fe+发生显色反应【答案】C【解析】【详解】A.苯酚可以和溴水发生取代反应,取代位置在酚羟基的邻、对位,同理

该物质也能和溴水发生取代反应,故A正确;B.该物质含有酚羟基,酚羟基容易被氧化,故可以用作抗氧化剂,故B正确;C.1mol该化合物中羟基和酯基可以与NaOH溶液反应,最多消耗4molNaOH,故C错误;D.该物质含有酚羟基,能与铁离

子发生显色反应,故D正确;故答案选C。11.在光照下,螺吡喃发生开、闭环转换而变色,过程如下。下列关于开、闭环螺呲喃说法正确的是A.均有手性碳原子B.互同分异构体C.N原子杂化方式相同D.闭环螺吡喃亲水性更好为【答案】B【解析】【详

解】A.手性碳是连有四个不同的原子或原子团的碳原子,闭环螺吡喃含有一个手性碳原子,,开环螺吡喃不含手性碳原子,故A错误;B.根据它们的结构简式,分子式均为C19H19NO,它们结构不同,因此互为同分异构体,故B正

确;C.闭环螺吡喃中N原子杂化方式为sp3,开环螺吡喃中N原子杂化方式为sp2,故C错误;D.开环螺吡喃中氧原子显负价,电子云密度大,容易与水分子形成分子间氢键,水溶性增大,因此开环螺吡喃亲水性更好,故D错误;答案为B。12.某小组探究NH3的催化氧化,实验装置图如图。③中气体颜色无明显变

化,④中收集到红棕色气体,一段时间后产生白烟。下列分析不正确的是A.若②中只有NH4Cl不能制备NH3B.③、④中现象说明③中的反应是4NH3+5O2Δ催化剂4NO+6H2OC.④中白烟的主要成分是NH4ClD.一段时间后,⑤中溶液可能变蓝

【答案】C【解析】【分析】由图可知,①中高锰酸钾受热分解制备氧气,装置②中氯化铵与氢氧化钙共热反应制备氨气,装置③中氨气在催化剂作用下与氧气发生催化氧化反应生成一氧化氮,装置④中反应生成的一氧化氮与过量的氧气反应生成二氧化氮,二氧化氮与水蒸气反应生成硝酸,硝酸

与氨气反应生成硝酸铵,会有白烟产生,装置⑤中氮的氧化物与氧气溶于水反应生成硝酸,硝酸与铜反应生成淡蓝色的硝酸铜。【详解】A.氯化铵受热分解生成氨气和氯化氢,无法制得氨气,故A错误;B.由分析可知,③中气体颜色无明显变化、④中收集到红棕色气体,一段时间后产生白烟说明③中氨气在催化剂作用

下与氧气发生催化氧化反应生成一氧化氮,反应的化学方程式为4NH3+5O2催化剂Δ4NO+6H2O,故B增强;C.由分析可知,④中白烟的主要成分是硝酸铵,故C错误;D.由分析可知,一段时间后,装置⑤中氮的氧化物与氧气溶于水反应生成硝酸,硝酸与铜反应生成淡蓝色的硝酸铜,故D正确;故选C。13

.一种以锰尘(主要成分为23MnO,杂质为铝、镁、钙、铁的氧化物)为原料制备高纯3MnCO的清洁生产新工艺流程如下:已知:室温下相关物质的spK如下表。3Al(OH)2Mg(OH)2Ca(OH)2Fe(OH

)3Fe(OH)2Mn(OH)2MgF2CaF32.910−11.310−5.310−16.310−38.610−12.710−10.310−8.310−下列说法错误的是A.酸浸工序中产生的气体①为氯气B.滤渣①主要成分为3Al

(OH)和3Fe(OH)C.除杂②工序中逐渐加入NaF溶液时,若22CaMg++、浓度接近,则2CaF先析出D.沉淀工序中发生反应的离子方程式为23322Mn2HCOMnCOCOHO+−+=++【答案】C【解析】【分析】由图知锰尘(主要成分为23

MnO,杂质为铝、镁、钙、铁的氧化物)加入浓盐酸进行酸浸,23MnO、铝、镁、钙、铁的氧化物均生成对应的盐,由于23MnO具有氧化性,能将盐酸中的氯离子氧化物氯气,故气体①,用氢氧化钠溶液进行吸收,防止污

染环境,加氨水调节pH为5~6,由表中数据知,可将铁和铝沉淀而除去,故滤渣①主要成分为3Al(OH)和3Fe(OH),再向滤液中加入氟化钠溶液,可将镁和钙以氟化物的形式除去,滤渣②为氟化钙和氟化镁,此时滤液中主要成分为氯化锰,加入碳酸氢钠溶液,发生23322Mn2HCOMnCOCOHO+

−+=++,将锰离子沉淀,得到纯度较高的碳酸锰。【详解】A.由分析知,Mn2O3与浓盐酸反应生成Mn2+和Cl2,A正确;B.结合表中数据可知,除杂①工序中调pH为pH为5~6,此时会产生3Al(OH)和3Fe(OH)沉淀,B正确;C.由于spspK(MgF)<K(CaF)₂₂故2

2CaMg++、浓度接近时,先析出2MgF沉淀,C错误;D.由题给流程和分析可知,沉淀工序中Mn2+与3HCO−反应生成MnCO3、CO2和H2O离子方程式23322Mn2HCOMnCOCOHO+−+=++,D正确;故选C。14.为探究Na2SO3的性质,实验小组同

学进行了如下实验:下列说法一定正确的是A.③和④中产生的气体成分完全相同B.②和⑥中沉淀的主要成分不同C.①→②和④→⑥均只发生了复分解反应D.23SO−的还原性在酸性条件下增强【答案】B【解析】【分析】由题干实验信息可知,①→②→③过程

中先发生反应:Na2SO3+BaCl2=BaSO3↓+2NaCl,然后发生为Na2SO3与HNO3反应生成SO2和氮氧化物等刺激性气味的气体,BaSO3与HNO3反应生成BaSO4,同时产生氮氧化物刺激性气味的气体,而①→④→⑤→⑥过程中

先发生Na2SO3与HNO3反应生成SO2和氮氧化物等刺激性气味的气体,同时部分转化为硫酸根,然后溶于水中的SO2继续被过量的硝酸根氧化为硫酸根,然后与Ba2+结合生成BaSO4沉淀,同时继续反应生成氮氧化物等刺激性气味的气体,

据此分析解题。【详解】A.由题干实验信息可知,①→③依次发生反应方程式为:Na2SO3+BaCl2=BaSO3↓+2NaCl、BaSO3与HNO3反应,已经过量的Na2SO3与HNO3反应,而①→④则是Na2SO3与HNO3反应生成NO和SO2,可知③和④中产生的气体成分不一定完

全相同,NO和SO2的多少可能不同,A不合题意;B.由题干实验信息可知,①→②发生的反应为:Na2SO3+BaCl2=BaSO3↓+2NaCl,故沉淀②的主要成分是BaSO3,而⑥中沉淀是先加入稀硝酸后再

加入BaCl2,硝酸具有强氧化性,将亚硫酸钠氧化为Na2SO4,然后再与BaCl2反应生成BaSO4沉淀,故二者的主要成分不同,B符合题意;C.由分析可知,①→②发生的反应为:Na2SO3+BaCl2=BaSO3↓+2N

aCl属于分解反应,而④→⑥既发生了复分解反应又发生氧化还原反应,C不合题意;D.由题干信息可知,由②到③时的酸性比①到④的酸性弱,但①到④转化生成的硫酸根反而更少,但①中23SO−浓度比②中的更大,不能说明23SO−的还原性在酸性条件下增强,D不合题

意;故答案为:B。第二部分本部分共5题,共58分。15.氟在已知元素中电负性最大、非金属性最强,其单质在1886年才被首次分离出来。(1)基态F原子的核外电子排布式为___________。(2)氟氧化物22OF、2OF的结构已经确定。22OF22HOO—O键长/pm12114

8①依据数据推测OO−键的稳定性:22OF___________22HO(填“>”或“<”)。②2OF中F-O-F的键角小于2HO中HOH−−的键角,解释原因:___________。(3)HF是一种有特殊性质的氢化物。①已知:氢键()XHY−中三原子在一

条直线上时,作用力最强。测定结果表明,()nHF固体中HF分子排列成锯齿形。画出含2个HF的重复单元结构:___________。②HF中加入3BF可以解离出2HF+和具有正四面体形结构的阴离子,写出该过程的离子方程式:_________

__。(4)工业上用萤石(主要成分2CaF)制备HF。2CaF晶体的一种立方晶胞如图所示。①2CaF晶体中距离2Ca+最近的F−有___________个。②晶胞边长为()7nm1cm10nmd=,阿伏加德罗常数的值为AN。该晶体的密度=___________

3gcm−(列出计算式)。【答案】(1)2251s2s2p(2)①.②.2OF和2HO中O原子均为3sp杂化且均有2个孤电子对(或2OF和2HO分子结构相似),F原子电负性大于H,与2HO中OH−相比,2O

F中OF−键成键电子对更加偏向F原子,中心原子O的电子云密度小,2OF中成键电子对之间排斥力小于2HO中,故2OF的键角FOF−−小于2HO中键角HOH−−(3)①.②.324BF2HFHFBF−++=+(4)①.8②.()37A478Nd10−【

解析】【小问1详解】F元素原子序数为9,根据核外电子排布规则,基态F原子的核外电子排布式为1s22s22p5。【小问2详解】①键长越长,键能越小,O2F2中O—O键的长度小于H2O2中O—O键的长度,则O2F2中O—O键的键

能大于H2O2中O—O键的键能,则O—O键的稳定性:O2F2>H2O2;②2OF中F-O-F的键角小于2HO中HOH−−的键角,原因:2OF和2HO中O原子均为3sp杂化且均有2个孤电子对(或2OF和

2HO分子结构相似),F原子电负性大于H,与2HO中OH−相比,2OF中OF−键成键电子对更加偏向F原子,中心原子O的电子云密度小,2OF中成键电子对之间排斥力小于2HO中,故2OF的键角FOF−−小于2HO中键角HOH−−。【小问3详解】①测定结果表明,(HF)n固体中HF分子排

列为锯齿形,含2个HF的重复单元结构为:;②HF溶剂中加入BF3可以解离出HF和具有正四面体形结构的阴离子,该阴离子为[BF4]-,离子方程式为:324BF2HFHFBF−++=+。【小问4详解】①由晶胞结构可知,占据8个

顶点和6个面心的粒子数为1186482+=,体内的离子个数为8,据化学式CaF2可知,占据8个顶点和6个面心的为Ca2+,8个F−位于晶体的内部,CaF2晶体中距离Ca2+最近的F−有8个;②由晶胞结构可知,Ca2+的个数为11864

82+=,F−的个数为8,晶胞边长为dnm,则该晶体的密度()3A37AMNNm478ρ==gcmVVNd10−−=。16.制备纳米Fe并对其还原去除水中的硝酸盐污染物进行研究。已知:i.纳米F

e具有很高的活性,易被氧化使表面形成氧化层ii.纳米Fe将3NO−还原为4NH+的转化关系如下:FeFe324NONONH−−+⎯⎯⎯→⎯⎯⎯→反应①反应②(1)纳米Fe的制备原理:4423224FeSO2NaBH6HO2

B(OH)Fe7HNaSO++=+++,其中电负性H>B.反应中,氧化剂是___________。(2)酸性条件下,纳米Fe和3NO−反应生成2Fe+和4NH+的离子方程式是___________。(3)检验溶液中4NH+的操作和现象是___________。

(4)水体中含有的3HCO−与2Fe+反应,会降低3NO−的去除率。3HCO−与2Fe+反应的离子方程式是___________。(5)溶液初始pH较低有利于3NO−的去除,可能的原因是___________(答1条)。(6)反应结束时,溶液pH升高至10左右

。一段时间内,纳米Fe还原3NO−的产物分析如图。注:i.氨氮包括3NH、4NH+和32NHHOii.总氮包括硝态氮、亚硝态氮和氨氮iii.0/cc为溶液中粒子的物质的量浓度与初始()3NOc−的比值①溶液中只检出少量2NO−,从化学反应速率的角度解释原因:___________。

②反应结束时,溶液中的总氮量小于初始时的总氮量,可能的原因是___________。【答案】(1)FeSO4和H2O(2)-+2+32+44Fe+NO+10H=4Fe++N3HHO(3)取少量试液与试管,加入浓NaOH溶液,加热,把湿润的红色石蕊试纸

放在试管口,若试纸变蓝,说明有NH3生成,证明原溶液含有4NH+(4)2+-3322Fe+2HCO=FeCO+CO+HO(5)酸性越强,则3NO−的氧化性越强;H+能溶解纳米铁表面氧化物或杂质,使纳米铁和3NO−充分接触,从而增大反应速率(任答一条,合理即可

)(6)①.反应②的化学反应速率大于反应①的化学反应速率②.有NH3或其他含N气体逸出【解析】【小问1详解】反应物中FeSO4中Fe元素从+2价被还原为0价,H2O中H元素从+1价被还原为0价,FeSO4和H2O为氧化剂。【小问2详解】根据题意,可知还有H+参与反应,还生成

了H2O,离子方程式为的-+2+32+44Fe+NO+10H=4Fe++N3HHO。【小问3详解】检验溶液中4NH+的操作和现象是取少量试液与试管中,加入浓NaOH溶液,加热,把湿润的红色石蕊试纸放在试管口,若试纸变蓝,

说明有NH3生成,证明原溶液含有4NH+。【小问4详解】3HCO−与2Fe+反应生成FeCO3沉淀和CO2气体,离子方程式是2+-3322Fe+2HCO=FeCO+CO+HO。【小问5详解】可能是酸性越

强,则3NO−的氧化能力越强,也可能是H+溶解纳米铁表面氧化物或杂质,使纳米铁和3NO−充分接触,从而增大反应速率。【小问6详解】①溶液中始终只存在少量2NO−的可能原因是反应②的化学反应速率大于反应①

的化学反应速率。②可能是有NH3或其他含N气体逸出,从而导致溶液中的总氮量小于初始时的总氮量。17.某粗铜精炼得到的阳极泥主要成分为:Cu、Se、2AgSe等,从中提取Se的工艺流程如下:已知:化学式2AgSeAg

ClspK(常温)642.010−101.810−(1)酸浸过程,通入稀硫酸和空气的目的是________________。(2)“氯化”过程中发生如下转化:①Se转化为23HSeO,反应方程式为________________________________________

________。②2AgSe转化为AgCl,从化学平衡的角度解释原因____________________________________。(3)①“还原”过程中发生反应的化学方程式为___________________________________

_。②2Cl、2SO、23HSeO氧化性由强到弱的顺序为_____________________。(4)滴定法测定4CuSO溶液的浓度,其基本原理为:第一步:222Cu4I2CuII+−+=+第二步:2232SO−(无色)2246ISO−+=(无

色)2I−+①由此可知滴定所用的指示剂为_____________________。②若4CuSO溶液体积为25mL,滴定至终点时消耗223cmol/LNaSO溶液VmL,则4CuSO溶液的物质的量浓度为_____

__________mol/L。③若使用的KI溶液过量,对滴定结果的影响是_______________。(填“偏大”或“偏小”或“不影响”)【答案】(1)将Cu转化为可溶性盐4CuSO,实现Cu与其他物质的分离(2)①.2223Se+2Cl+3HO=HSeO+4H

Cl②.+2-2AgSe(s)2Ag(aq)+Se(aq),2Se−被2Cl氧化为23HSeO,()2cSe−减小,促进平衡正向移动,导致()cAg+增大,使得Ag+与Cl−结合生成AgCl沉淀,进一步促进平衡正向移动,2AgSe转化为

AgCl(3)①.232224HSeO+2SO+HO=Se+2HSO②.2232ClHSeOSO(4)①.淀粉②.cV25③.不影响【解析】【分析】阳极泥主要成分为Cu、Se、Ag2Se等,先经过空气氧化和稀硫酸的酸浸后,Cu反应生成硫酸铜溶液除去,再通入氯气,将Se元素氧化成H2

SeO3的同时生成氯化银沉淀,用SO2还原H2SeO3得到粗Se;【小问1详解】铜和稀硫酸不反应,酸浸过程,通入空气的目的是将铜氧化后与稀硫酸反应生成硫酸铜,故答案为:将Cu转化为可溶性盐CuSO4,实现Cu与其他物质的分离;【小问2详解】

①氯气具有氧化性,可以将Se氧化为+4价,氯气被还原为HCl,化学方程式为:2223Se+2Cl+3HO=HSeO+4HCl;②2AgSe中存在平衡:+2-2AgSe(s)2Ag(aq)+Se(aq),2Se−被2Cl氧化为23HSeO,

()2cSe−减小,促进平衡正向移动,导致()cAg+增大,使得Ag+与Cl−结合生成AgCl沉淀,进一步促进平衡正向移动,2AgSe转化为AgCl;【小问3详解】①SO2具有还原性,可以将+4价的Se还原为0价的Se,二氧化硫被氧化为硫酸,发生反应的化学方程

式为:232224HSeO+2SO+HO=Se+2HSO;②氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,由反应2223Se+2Cl+3HO=HSeO+4HCl可知,氧化性Cl2>H2SeO3;232224HSeO+2SO+HO=Se+2HSO反应

中23HSeO为氧化剂而二氧化硫为还原剂,则氧化性23HSeO>2SO;故氧化性:2232ClHSeOSO;【小问4详解】①淀粉遇碘显蓝色,由此可知滴定所用的指示剂为淀粉;②由关系式知:422232CuSOI2NaSO

,则()4cmol/LVmLcVcCuSO==mol/L25mL25;③若使用的KI溶液过量,因为过量的I-不与Na2S2O3反应,且不能使淀粉变色,所以对滴定结果的影响是不影响。18.多聚二磷酸腺苷核糖聚合酶抑制剂奥拉帕尼(J)的合成路线如下已知:ⅰ.ⅱ.

(1)A为芳香族酯类化合物,A→B的化学方程式为___________。(2)B→C的化学方程式为___________。(3)C→D发生了两步反应,反应类型依次为加成反应、___________。(4)试剂a中含有的官能团有―CN、___________。(5)下列说法正确的是____

_______。a.A的一种同分异构体既能发生银镜反应,又能遇3FeCl溶液发生显色反应b.H能与3NaHCO溶液反应c.H→I的过程可能生成一种分子内含有7个六元环的副产物d.I→J的过程利用了()233NCHCH的碱性(6)E经多步转化可得到G,路线如下。M分子中含

有2个六元环,P分子中含有3个六元环。M和P的结构简式分别为___________、___________。【答案】(1)(2)(3)取代反应(4)-F、-CHO(5)bcd(6)①.②.【解析】【分析】结合流程以及分子式可推知A为,A在酸性条件下水解生成B,B中的醇结构在Cu催化下被氧化为

C,C先发生加成反应再发生取代反应生成D,D和反应生成E,E与N2H4反应生成G,G中-CN结构在一定条件下转化为-COOH而生成H,H再发生取代反应生成I,I再次发生取代反应生成J。【小问1详解】据分析,A为再酸性条件下发生

水解,方程式为;【小问2详解】B为,再Cu作催化剂条件下被氧气氧化生成,方程式为;【小问3详解】据分析,C→D发生了两步反应,反应类型依次为加成反应、取代反应;【小问4详解】试剂a为,其官能团除了-CN外还有-CHO和-F;【小问5详解】a.A的结构简式为除去苯环外不饱和度为2,只有2个C,

不可能同时存在醛基和酚羟基的同分异构体,a错误;b.H中有-COOH能与3NaHCO溶液反应,b正确;c.H→I的过程2分子H与1分子脱水生成的分子内含有7个六元环,c正确;d.I→J的过程利用了()233NCHCH的碱性,将生成的HCl消耗,使反应平衡正向移动,d正确。故选bcd。【小

问6详解】E为和N2H4发生取代反应生成M,再发生异构化生成N,N分子内部羰基发生加成反应生成P,P中脱去1分子水得到G。19.某小组实验探究不同条件下4KMnO溶液与23NaSO溶液的反应。已知:i.4MnO−在

一定条件下可被还原为:24MnO−(绿色)、2Mn+(无色)、2MnO(棕黑色)。ii.24MnO−在中性、酸性溶液中不稳定,易发生歧化反应,产生棕黑色沉淀,溶液变为紫色。实验序号物质a实验现象4滴物质a6滴(约0.

3mL)0.11molL−23NaSO溶液I31molL−24HSO溶液紫色溶液变浅至几乎无色II2HO紫色褪去,产生棕黑色沉淀2mL0.011molL−4KMnO溶液III61molL−NaOH溶液溶液变绿,⼀段时间后绿色消失,产生棕黑色沉淀(1)实验I~III的操作过程中,加⼊2

3NaSO溶液和物质a时,应先加___________。(2)实验I中,4MnO−的还原产物为___________。(3)实验II中发生反应的离子方程式为___________。(4)已知:可从电极反应⻆度分析物质氧化性和还原性的变化。用电极反应式表示实验III中溶

液变绿时发⽣的氧化反应___________。(5)解释实验III中“⼀段时间后绿色消失,产生棕黑色沉淀”的原因___________。(6)若想观察4KMnO溶液与23NaSO溶液反应后溶液为持续稳定的绿色,设计实验方案___________。(7)改用0.11molL−4K

MnO溶液重复实验I,发现紫色溶液变浅并产生棕黑沉淀,写出产生棕黑色沉淀的离子方程式___________。【答案】(1)物质a(2)2Mn+(3)22432242MnO3SOHO=2MnO3SO2OH−−−−++++(4)22342

SO2e2OHSOHO=−−−−−++(5)⽣成的24MnO−继续氧化未反应完的23SO−导致绿色消失,产生棕黑色沉淀,22432MnOSOHO=−−++224MnOSO2OH−−++(6)向2mL0.011

molL−4KMnO溶液滴加4滴61molL−NaOH溶液,再滴加2滴(约0.1mL)0.11molL−23NaSO溶液(7)24222MnO3Mn2HO=5MnO4H−+++++【解析】【分析】本实

验探究不同条件下KMnO4与Na2SO3溶液的反应,利用高锰酸钾溶液的强氧化性,将SO23−氧化成SO24−,根据Mn元素被还原成不同物质,发生颜色变化或有无沉淀生成,判断不同条件的反应,据此分析;【小问1详解】因为探究不同条件下高锰酸钾溶液与亚硫酸钠反应,因此

先让高锰酸钾溶液处于不同环境,然后再滴加亚硫酸钠,根据表中数据,应先加物质a;故答案为物质a;【小问2详解】根据实验Ⅰ现象紫色溶液变浅至几乎无色,根据题中含Mn元素微粒的颜色,判断出实验Ⅰ中MnO4−的还原产物为Mn2+;故答案为Mn2+;【小问3详解】根据实验Ⅱ实验现象:紫色褪去,

产生棕黑色沉淀,即高锰酸钾被还原成MnO2,根据化合价升降法和电荷守恒,实验Ⅱ反应离子方程式为2MnO4−+3SO23−+H2O=2MnO2↓+3SO24−+2OH-;故答案为2MnO4−+3SO23−+H2O=2Mn

O2↓+3SO24−+2OH-;【小问4详解】实验Ⅲ溶液变绿,说明生成MnO24−,Mn的化合价降低,发生还原反应,发生氧化反应应是硫元素化合价升高,即电极反应式为SO23−-2e-+2OH-=SO24−;故答

案为SO23−-2e-+2OH-=SO24−;【小问5详解】变绿说明生成MnO24−,棕黑色沉淀为MnO2,Mn元素化合价继续降低,说明生成MnO24−继续氧化未反应完的SO23−,使绿色消失产生棕黑色沉淀,其离子方程式为MnO24−+SO23−+H2O=MnO2↓+SO24

−+2OH-;故答案为生成MnO24−继续氧化未反应完的SO23−,使绿色消失产生棕黑色沉淀,MnO24−+SO23−+H2O=MnO2↓+SO24−+2OH-;【小问6详解】根据实验Ⅲ,要想观察到持续的绿色,说明KMnO4与Na2S

O3恰好完全反应生成MnO24−,KMnO4与Na2SO3物质的量之比为2∶1,设计方案为向2mL0.01mol/LKMnO4溶液滴加4滴6mol/LNaOH溶液,再滴加2mL(约0.1mL)0.1mol/LNa2SO

3溶液;故答案为向2mL0.01mol/LKMnO4溶液滴加4滴6mol/LNaOH溶液,再滴加2mL(约0.1mL)0.1mol/LNa2SO3溶液;【小问7详解】改用0.1mol/LKMnO4溶液重复实验Ⅰ,高锰酸钾溶液浓度增大,高锰酸钾溶液过量,有棕黑色沉淀产生,说明过量的高锰酸钾溶液

与Mn2+发生反应生成MnO2,其离子方程式为2MnO4−+3Mn2++2H2O=5MnO2↓+4H+,故答案为2MnO4−+3Mn2++2H2O=5MnO2↓+4H+。