DOC

DOC

【文档说明】北京市首都师范大学附属中学2023-2024学年高一10月月考历史试题 Word版含解析.docx,共(18)页,420.601 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-eb78247e733a7cf536043ec68c1b6df6.html

以下为本文档部分文字说明:

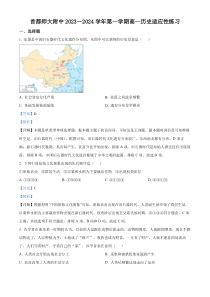

首都师大附中2023-2024学年第一学期高一历史适应性练习一、选择题1.如图是中国旧石器时代文化遗存分布图。从图中可以获得的历史信息是()A.社会贫富分化严重B.部落之间战争频繁C.各地发展彼此隔绝D.遗存分布

星罗棋布【答案】D【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:旧石器时代(中国)。据图可知,旧石器时代文化遗存分布较广,东西南北都有分布,D项正确;新石器

时代晚期,私有制产生,贫富分化开始出现,排除A项;旧石器时代是原始人群还没有出现部落,排除B项;中国旧石器时代文化遗存都属于中华文明的起源,排除C项。故选D项。2.下列中国原始文化现象出现的先后顺序是()①原始农业②群居生活③以粟和水稻为主要栽培作物④出

现权贵阶层A.①②③④B.①③②④C.②①③④D.②④①③【答案】C【解析】【详解】根据材料“中国原始文化现象”可知,原始农业出现在旧石器时代,人类诞生就开始了群居生活,以粟和水稻为主要栽培作物出现在新石器时代,权贵阶层出现在父系氏族时期,②①③④符合题意,C项正确;其

他选项不符合题意,排除A项、B项和D项。故选C项。3.有学者在谈及某一时期时认为,以前的人是跟在动物后面走的,动物到哪里,人就跟到哪里,现在不跟动物走了,人以种植为生,土地成了“财产”,收获也成为财富,一旦有了财产,人就不愿意四处流动了,人们守着财产,守着自己的“家”,该学者意在说明()A

.人类社会开始出现社会分工B.采集和渔猎促使家庭的产生C.农业改变了人类的生活方式D.人类从频繁迁徙走向了定居【答案】C【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确

时空是:古代世界。材料中的学者认为,狩猎时期人们迫于生活方式没过上定居的生活,但原始农业出现后则过上了定居的生活,即农业改变了人类的生活方式,C项正确;材料表述的是人类生活方式的转变,没有体现社会的内部分工,排除A项;家庭产生的因素很多,渔

猎和采集只是其中一部分因素,排除B项;人类走向定居是材料说明的现象,材料更深层次的表达是农业的出现使得人类走向定居,排除D项。故选C项。4.距今约7000至5000年前,黄河中游地区进入仰韶文化时期。右图是

仰韶村遗址出土的月牙纹彩陶罐,表面打磨光滑,腹部装饰了一圈类似月牙的纹饰,鼓腹平底,呈红褐色。这说明仰韶文化时期()A.掌握了彩绘陶器制作技术B.出现明显的阶级分化C.部落之间存在频繁的战争D.出现早期国家的雏形【答案】A【解析】【详解】依据材料“仰韶村遗址出土的月牙纹彩陶罐,表面打

磨光滑,腹部装饰了一圈类似月牙的纹饰,鼓腹平底,呈红褐色”,可以看出在新石器时代,黄河流域的仰韶文化已经掌握了制作彩绘陶器的技术,A项正确;材料涉及的是掌握制作彩陶的技术,未涉及阶级分化,排除B项;材料未涉及部落之间的状况,排除C项;材料出土的陶罐,不能证明出现

早期国家的雏形,排除D项。故选A项。5.在距今4000多年前的山西陶寺遗址中有宫殿建筑、天文建筑,还有众多墓葬。其中少数大型墓里均有一、二百件随葬品,包括礼乐重器和玉器,许多中型墓中也有较丰富的随葬品,大量小型墓随葬品则十分贫乏,有的甚至一无所有。据此可以推

断当时()①私有制已经产生②阶级分化明显③具备国家初始形态④君主专制形成A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④【答案】A【解析】【详解】结合所学知识可知,陶寺遗址中发现的宫殿建筑、礼器和玉器等,反映出其具备国家初始形态

,大中小型墓葬及其随葬品数量、种类的差距,可以推断当时私有制已经产生,并且有了明显的阶级分化,说法①②③符合题意,A项正确;材料不足以说明当时已形成了君主专制,说法④不符合题意,排除与之组合的BCD三项。故选A项。6.2021年,浙

江省博物馆组织“玉·见——红山·良渚文化展”,精选260多件文物进行对比展示,共同见证中华文明的多元一体。这两种文化的相似处除了精美的玉器,还有()A.采用青铜农具劳作B.种植玉米和南瓜C.使用马拉战车作战D.建有祭坛与神庙【

答案】D【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是正向题。根据题干关键信息可知准确时空是:新石器时代的中国。结合所学知识可知,红山文化和良渚文化除了都出土精美的玉器,还祭坛与神庙,D项正确;当时仍然是石器,排除A项;玉米是在明中叶后传入中国的,排除

B项;中国的马拉战车最早出现于夏王启时代,排除C项。故选D项。7.《史记·五帝本纪》写道:“炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕”。轩辕即黄帝,轩辕采取了“修德振兵”“蓺五种(种植五谷),抚万民,度四方”等一系列措施,增强了自身的力量,然后“与炎帝战于阪泉之野”,最终战胜了炎帝。上述传说反映了A.仰

韶文化前期部落间战争频繁B.黄帝部落以从事农耕生产为主C.黄帝的胜利标志万邦时代结束D.华夏族形成后与周边族群交流【答案】B【解析】【详解】根据“炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕”“修德振兵”“蓺五种(种植五谷),抚万民,度四方”可以看出,黄帝部落

重视农业生产,以从事农耕生产为主,B项正确;材料不能说明仰韶文化前期部落间战争频繁,太绝对了,排除A项;C项的标志错误,排除C项;材料没有体现交流,排除D项。故选B项。8.“夏王朝的存在与否?”这个问题一直是考古

学界讨论的热点。随着中华文明的探源工程不断推进,夏王朝的面貌渐渐以考古遗址与实物的形式呈现在我们面前。下列各项中,目前最能佐证夏文化的历史遗存是()A.良渚文化遗址B.牛河粱遗址C.殷墟遗址D.二里头遗址【答

案】D【解析】【详解】结合所学知识,夏朝的中心地区主要在今河南中西部、山西南部一带。考古学者在洛阳平原发掘出年代相当于夏王朝后期的一座都城遗址——二里头遗址,这里有宫殿建筑群、大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活区和墓葬群,反映了夏王朝的阶级分化和等级界限。这里还出土了用于祭祀的精美玉

器和乐器,成套的青铜酒器,镶嵌绿松石的精美铜牌,王室使用的高贵礼器等,反映了夏朝时期的文明进程,D项正确;良渚文化是我国长江下游太湖流域一支重要的古文明,是新石器时代文化,因发现于浙江余杭良渚镇而得名,距今约5300─

4000年,排除A项;牛河梁遗址属新石器时代晚期的红山文化遗址,排除B项;殷墟是商朝遗址,排除C项。故选D项。9.通过考古发现,虽然三星堆遗址出土的神树、大立人、面具与中原文化迥异,但在此发现的“将军盔”(即熔铜的坩埚)的样子同殷

墟第一期的非常相似;铜疊同陕西城固发现的商代铜疊几乎没有区别,连花纹的作风都一样。由此可知,中华文明起源的重要特点是()A.先进性B.连续性C.独特性D.多元一体【答案】D【解析】【详解】根据材料可知,通过考古发现,三星堆遗址出土文物,既有与中原文化迥异之处,又有与中原文化相同之

处,这体现出中华文明起源的多元一体的重要特点,D项正确;材料未体现中华文明起源的先进性、连续性,排除A、B项;材料反映了三星堆遗址出土的“将军盔”、“铜疊”等文物与当时商朝的非常相似,这不是“独特性”,排除C项。故选D项。10.商朝末年,帝辛(纣王)率军征伐东

夷,其间经过商丘并进行了占卜,卜辞上说:“壬寅王卜在商贞于亳。”在有关这场战争的甲骨文卜辞中,商王东征行进的顺序和需要到达的时间与传世文献对此事的记载完全相符。这反映出甲骨文()A.主要服务于战争需要B.具有较高的史料价值C.记载内容全面而详细D.已是一种成熟的文字【答

案】B【解析】【详解】关于商纣王东征的记载,考古出土的甲骨卜辞和传世文献记载完全相符,这说明甲骨文具有较高的史料价值,B项正确;甲骨文是对国家事务占卜之后形成的文字,这不能证明甲骨文主要服务于战争需要,排除A项;C项错在“全面而详细

”,排除C项;通过材料信息无法看出甲骨文的发展程度,排除D项。故选B项。11.赐贝是商代与西周早期金文史料反映的赏赐礼仪活动。史载,西周早期“燕侯旨初见事于宗周,王赏旨贝廿朋”“王祷于成周,王赐圉(燕侯之臣)贝”“在四月丙戌,王诰宗小子于京室……王咸诰,赐贝卅朋”

。西周早期此类活动()A.反映了西周分封制成熟B.是为了建立和巩固王朝的统治秩序C.强化了西周血缘宗法制D.有利于西周建立专制中央集权制度【答案】B的【解析】【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、目的题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:西周(中国)。结

合所学可知,西周初期,周王在会见诸侯等一些场合,会赏赐给诸侯“贝”,这是赏赐礼仪活动为了巩固统治秩序,B项正确;材料强调的是周王用一些礼仪活动加强与诸侯的关系,巩固统治秩序,与分封制度成熟无关,排除A项;这是周王与诸

侯的关系,与宗法制度无关,排除C项;专制中央集权建立是在秦朝,排除D项。故选B项。12.西周时期,婚姻制度已经非常完善。周公制礼便将夫一妻多妾的嫡庶体制制度化,强调身份的重要性,正如《礼记·内则》所说“聘则为妻,奔则为妾”,聘娶婚被看成婚姻的

唯一合法程序。这一制度()A.强化了中央集权B.增强权力继承稳定性C.形成政权与族权的结合D.降低了女性的地位【答案】B【解析】【详解】根据材料“周公制礼便将夫一妻多妾的嫡庶体制制度化,强调身份的重要性...

...聘娶婚被看成婚姻的唯一合法程序。”可知,西周时期,婚姻制度已经很完善,强调的是身份的重要性,结合西周的政治体制,可分析出婚姻制度与政治相关,有利于增强权力继承稳定性,B项正确;西周时期未出现中央集权,排除A项;政权与族权的结合,在材料中没有体

现,排除C项;降低了女性的地位,在材料中没有体现,排除D项。故选B项。13.井田制延续了古代村社中定期分配份地制度。《春秋公羊传》何休注载:井田制实行“三年一换土易居,财均力平”。山东临沂银雀山出土竹简《田法》也有类似记述:“三年一更赋田(更换授

与的田亩)。”这一做法()A.旨在消除贫富分化B.体现了土地的国有属性C.反映了私田的兴起D.表明社会运作依循法律【答案】B【解析】【详解】井田制是古代一种土地国有制度,其下所有土地本质上都是国有,因此不同于私有制的长期占有,井田制下需要“换土易居”,以维持其国有性质,B项正确;井田制并不以消除贫

富差距为目的,排除A项;材料反映的是土地国有,而不是私有,排除C项;材料未上升至社会运作层面,排除D项。故选B项。14.夏、商、西周是中华文明和早期国家的形成与发展时期,下列关于中国早期国家的描述不符合史实的是()A.夏朝社会仍然是聚族而居B.干支

纪日法是商朝历法的最大成就的C.甲骨文是一种成熟的文字D.西周农业生产中大量使用青铜农具【答案】D【解析】【详解】根据材料及所学,可知夏、商、西周是中华文明和早期国家的形成与发展时期,关于农业方面,西周农业生产中少量使用

青铜农具,D项符合题意,选择D项;夏朝社会仍然是聚族而居,A选不符合题意,排除A项;干支纪日法是商朝历法的最大成就,B选不符合题意,排除B项;甲骨文是一种成熟的文字,C选不符合题意,排除C项。故选D项。15.赤狄(鬼方)各部虽然盛极一时,但是它们彼此互不统属,所以它们实际上处在中原各国

的包围之中。鲁宣公十五年至鲁成公三年(公元前594—公元前588年),赤狄被晋国各个击破,其人口和地盘尽入晋国。至此,古老的鬼方完全被华夏族征服。由此可知,这一时期()A征服战争推动民族交融B.华夏认同推动国家统一C.兼并战争破坏了分封制D.封建社

会取代奴隶社会【答案】A【解析】【详解】结合材料和所学,春秋时期赤狄各部被晋国各个击破,古老的鬼方完全被华夏族征服,说明民族间的战争促进民族交融,A项正确;此时国家并未统一,排除B项;材料并未体现分封制的内涵,排除C项;战国时期是奴隶社会的瓦解时期和封建社会的

确立时期,排除D项。故选A项。16.我国某水利工程对淮河以南地区的灌溉、航运、水产养殖、屯田济军等方面起到了很大作用,2015年成功入选世界灌溉工程遗产名单,该水利工程位于下图中的()A.①B.②C.③D.④【答案】D.【解析】【详解】结合所学知识可知,④是芍陂,是由春秋时楚相孙叔敖主

持修建淮河流域水利工程,2015年成功入选世界灌溉工程遗产名单,D项正确;①是都江堰,属于长江上游地区,2018年成功入选世界灌溉工程遗产名单,排除A项;②是郑国渠,位于黄河流域,2016年成功入选世界灌溉工程遗产名单排除B项;③是龙首渠引洛古灌区,位于黄河流域,2020

年成功入选世界灌溉工程遗产名单,排除C项。故选D项。17.下表为《春秋》所载四类会盟活动统计简表(单位:次)。隐公桓公庄公悯公僖公文公宣公成公襄公哀公总计天子与诸侯611111111诸侯与诸侯8841248366357诸侯与卿大夫243583151

414560卿大夫与卿大夫131341010931总计1112726141523313118159春秋时期的会盟活动反映了()A.传统宗法制度的式微B.周天子统治尚能维系C.儒家的政治功能凸显D.争霸战争的社会现实【答案】D【解析】【详解】据表格信息

可以看出,诸侯与诸侯、诸侯与卿大夫和卿大夫与卿大夫之间的会盟次数远远多于天子与诸侯的会盟次数,由此体现了周天子势力的衰微,而诸侯之间争霸战争增多,通过会盟来增强对抗或者消弭战争,D项正确;这些会盟反映的是王室衰微,而不是宗法制度式微,排

除A项;这些会盟说明周天子的统治已经无力维持,排除B项;这些会盟并不能体现儒家的功能,排除C项。故选D项。18.从“礼乐征伐自天子出”到“礼乐征伐自诸侯出”,造成这一变化的根本原因是()A.新型生产工具的使用和推广B.变法运

动削弱周王室力量C.兼并战争使诸侯日益强大D.周王室东迁致使礼崩乐坏【答案】A【解析】【详解】依据材料“礼乐征伐自天子出”,“礼乐征伐自诸侯出”,结合所学知识可知铁犁牛耕的出现,推动了生产力的进步,促进了上层建筑的改变,所以根本原因是新型生产工具的

使用和推广,推动了生产力的进步,A项正确;春秋战国时期进行变法运动,这一时期周王室已名存实亡,排除B项;兼并战争使诸侯日益强大不是主要原因,排除C项;生产力发展,王室衰微导致礼崩乐坏,排除D项。故选A项。19.如表是《战国策》记载的“士人”的五种境界。这体现出当时士人的价值取向是()第

一种廉其爵,贫其身,以忧社稷者。第二种崇其爵,丰其禄,以忧社稷者。第三种断胆决腹,一瞑而万世不视,不知所益,以忧社稷者。第四种劳其身,愁其志,以忧社稷者。第五种不为爵劝,不为禄勉,以忧社稷者。A.百家争鸣,海纳百川B.革故鼎新,开拓进取C.忧国忧民,居安思危D.英勇无畏,舍生取义【答案】C

【解析】【详解】依据题干表格可知,《战国策》记载的“士人”的五种境界中都包含了“以忧社稷者”,由此体现出当时士人的价值取向是忧国忧民,居安思危,C项正确;题干的主旨是凸显当时士人忧国忧民的价值取向,没有体现百家争鸣或革故鼎新或舍身取义,排除ABD项。故选C项。20.下表为孔子的一些经济思想。

由此可见,这些思想的基本要义是()治民观赋税观节俭观生态观诚信观货值观居敬行简敛从其薄宁简毋奢取物有节无信不立待贾而沽A.无为而治B.重农抑商C.戒奢从简D.以民为本【答案】D【解析】【详解】根据材料及所学可知,“居敬行简”强调为官弃虚务实

,便民安民。“敛从其薄”强调统治者要赋敛要尽量微薄。“宁简毋奢”强调为官不要铺张浪费。“取物有节”强调节制欲求。“无信不立”强调统治者要诚信于民。“待贾而沽”强调等待善价而出售。这些思想体现了孔子以民为本的理念。D项正确;老子主张无为而治,排除A项;商

鞅主张重农抑商,排除B项;戒奢从简是孔子的节俭观,排除C项。故选D项。21.孔子建立了以仁为核心、以礼为规范的思想体系,认为礼是自我完善的外在规范。荀子提倡“隆礼”,同时强调礼的作用是“别”,是“明分使群

”,使社会成为有组织的群体;为了达到此目的,他主张以法入礼,严格上下伦理等级秩序。儒家这一思想的发展()A.符合社会转型的需要B.助推新兴地主阶级登上了历史舞台C.促成了百家争鸣局面D.为礼乐制度的重建提供了理论依据【答案

】A【解析】【详解】根据材料可知,孔子强调礼是自我完善的外在规范,即推行礼制需要自觉性;而荀子主张“隆礼”主张以法入礼,由此可知荀子强调礼的社会作用的同时,还要加强推行礼制的强制性。这一变化体现了儒者对于社会礼崩乐坏社会现实的进一步认识,

A项正确;百家争鸣是春秋战国时期阶级关系变化在思想领域内的反映,荀子思想属于百家争鸣的表现,排除BC项;孔子的思想,主张恢复礼乐制度,而荀子的主张代表新兴地主阶级的利益,并不主张重建礼乐制度,排除D项。故选A项。22.朴素辩证法是古代一种自发的、原始的辩

证法思想。下列各项中,蕴含该思想的有()①“有无相生,难易相成”②“兼相爱,交相利”③“祸兮福所倚,福兮祸所伏”④“人无于水监,当于民监”A.①④B.③④C.②③D.①③【答案】D【解析】【详解】题干中①“有无相生,难易相成”的意思是有和无是互相对立而产生,难和易是

互相对立而形成;③“祸兮福所倚,福兮祸所伏”的意思是坏事可以引出好的结果,好事也可以引出坏的结果。即都反映出事物都有对立面,互相依存,这都体现了朴素的辩证法思想,①③正确,D项正确,②“兼相爱,交相利”是墨子从其兼爱思想出发,主张非攻,反对战争,与朴素的辩证法

思想无关,排除C项,④“人无于水监,当于民监”的意思是人不应当把水作为镜子,而应当把民众作为镜子来审视自己,与朴素的辩证法思想无关,排除AB项。故选D项。23.战国时期一位思想家,他在参考、吸取各家学派观点,认为君主治国重在礼仪教化,应当“平政爱民”,但法治、刑罚也是治国的必要手

段。该思想家是()A.孔子B.孟子C.荀子D.韩非子【答案】C【解析】【详解】根据材料“认为君主治国重在礼仪教化”“但法治、刑罚也是治国的必要手段”可知,该思想家主张“礼法并用”,结合所学可知,这是战国时期荀子的思想,C项正确;孔子

主张“为政以德”,排除A项;孟子主张“仁政”,排除B项;韩非子主张以法治国,排除D项。故选C项。24.秦始皇初灭六国,便迁徙天下豪富十二万户到咸阳,一部分散到巴蜀等地。又征发罪犯及赘婿、小商贾为兵,取南方桂林、

南海等郡,发五十万人守五岭,与土著杂居。秦始皇的这些举措()A.客观上带动了各民族间的交往交融B.表明秦统一符合历史趋势C.激化了社会矛盾直接导致秦朝灭亡D.解决了边疆地区民族矛盾【答案】A【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词

,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:秦(中国)。据题干“一部分散到巴蜀等地。取南方桂林、南海等郡,发五十万人守五岭,与土著杂居。”结合所学知识可知,巴蜀、桂林、南海等郡是少数民族聚集地区,秦始皇的这些举措客观上有利于

了各民族间的交往交融,A项正确;秦始皇的这些举措不能体现秦统一符合历史趋势,排除B项;秦朝的暴政激化了社会矛盾导致秦朝灭亡,排除C项;“解决了边疆地区民族矛盾”表述过于绝对,排除D项。故选A项。25.在秦律中,不仅私有土地受到法律保

护,而且一切动产及不动产的所有权,如牛羊、甲盾、钱财,甚至是系羊的绳子,也都有明确的规定,对侵犯所有权的行为都有具体的处理办法。据此可知,秦律()A.注重维护私产者的利益B.具有轻罪重罚的特点C.有效保

护奴隶主的权利D.受儒家民本思想影响【答案】A【解析】【详解】根据材料信息“不仅私有土地受到法律保护,而且一切动产及不动产的所有权,也都有明确的规定,对侵犯所有权的行为都有具体的处理办法。”可以得出,秦朝注重对私有财产的保护,根本目的是维护封建地主阶级利益,A项正确;材料未涉及轻罪重

罚,排除B项;秦朝是封建社会,维护地主利益,不是奴隶主,排除C项;材料不涉及民本,排除D项。故选A项。26.下面是某学生在学习《秦统一多民族封建国家的建立》一课后摘录的笔记。笔记内容反映的是()秦的统一,建立起“东至海,西至临逃,羌中,南至北向户,北据河为寨,

并阴山至辽东”幅员辽阔的国家,空前统一的封建国家促进了各民族的交往交流,推动了统一多民族国家政治、经济、社会的发展。A.秦统一的背景B.秦统一的过程C.秦统一的方式D.秦统一的意义【答案】D【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知

这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。据材料“空前统一的封建国家促进了各民族的交往交流,推动了统一多民族国家政治、经济、社会的发展”可知,秦朝的统一,促进了各民族交往交流交融,推动了

统一多民族国家政治、经济、社会的发展,即秦统一的意义,D项正确;秦统一的背景有:长期战乱给社会带来巨大灾难,人民渴望安定;各地域的发展,要求打破政治分裂所带来的阻碍:秦国地理位置优越,物质基础雄厚;秦王励精图治,广纳贤才,吏治较为清明;商鞅变法后,奖励耕战,

国家日益强盛,为日后秦的统一奠定了基础,排除A项;公元前230一前221年,秦国采取远交近攻策略,分化瓦解,各个击破,相继灭掉韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,排除B项;秦统一的方式是战争,排除C项。故选D项。27.有学者认为,秦朝的第一个改变是为统治者设计了一个

新制度,成为“大一统”所需的一种能够超越地域联系的制度和价值观,这种制度和价值观的绝对权威是半人半神的统治者。这种制度的特点是()A.等级森严B.皇权至上C.垂直管理D.分工明显【答案】B【解析】【详解】根据材料“秦朝的第一个改变是为统治者设计了一

个新制度,成为‘大一统’所需的一种能够超越地域联系的制度和价值观,这种制度和价值观的绝对权威是半人半神的统治者。”并结合所学可知这种半人半神的统治者指的是皇帝制度,皇帝制度的特点是皇权至上,B项正确;等级森严是分封制和宗法制的特点,并非皇帝制度的特点

,排除A项;郡县制实现了中央对地方的垂直管理,与皇帝制度无关,排除C项;分工明显与皇帝制度无关,排除D项。故选B项。28.秦统一后的国家形态结构与夏商西周最大的区别在于:在全国范围内废除诸侯,建立起单一的由中央政府直接管辖的郡县二级地方行政体制。这种“中央—郡县”一元

化的行政体制()A.直接体现了儒家大一统理念B.消除了地方割据的根源C.展现了统一的多民族国家特征D.有效巩固了秦王朝统治【答案】C【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是秦统一后。材料核心信息是秦统一后国

家结构是“中央—郡县”的一元化行政体制,构成了中国古代统一多民族国家的基本特征,影响了中国2000多年的历史发展,C项正确;郡县制度体现的是法家中央集权的思想,排除A项;古代地方割据的根源是自给自足的小农经济,B项不符合史实,排除;秦二世而亡,排除D项。

故选C项。29.波斯帝国境内有几条重要的驿道,最著名的是从小亚细亚的以弗所到帝国行政中心苏萨的“御道”;中国秦朝修建了连通全国的驰道和直道;罗马帝国有“条条大路通罗马”的说法。古代世界的大国都要修大通道的主要目的是()A.加强帝国内部的联系B.加强君主专制的C.发动战争并宣扬国威D.促进经济发展

【答案】A【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是目的题。根据题干信息可知,古代世界的大国如波斯帝国、中国秦朝、罗马帝国都修筑道路,结合所学,修建道路是为了便利物资运输和军队调动,方便信息沟通和政令传达,加强了帝国内

部的联系,A项正确;道路的修建是巩固国家统治的需要,不仅仅为加强君权,排除B项;若为发动战争则只需修建通往战场的道路即可,而实际上修建的道路通往国家各地,是为了加强与各地的联系,排除C项;促进经济发展,只是

国家主持修建全国性道路的客观影响,并非目的(与题型不符),排除D项。故选A项。30.山西省发现一件铁权(今俗称秤砣),上著有铭文:“廿六年(前221年)皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝。乃诏丞相状、绾,法

度量则不壹,歉疑者,皆明壹之。”可以印证的史实有①秦统一六国②秦统一度量衡③确立皇帝制度④铁农具的使用A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④【答案】A【解析】【详解】根据材料“皇帝尽并兼天下诸侯”得出秦统一

六国,①正确;由材料“乃诏丞相状、绾,法度量则不壹”得出秦统一度量衡,②正确;由材料“黔首大安,立号为皇帝”得出确立皇帝制度,③正确;材料信息得不出铁农具的使用,④错误;A项正确,排除BCD项。故选A项。31.秦始皇下令没收、销毁各地的兵器,拆除内地长城与军事要塞,要求决通各国过去在河流

险要地方修筑的堤防、疏浚鸿沟并勒令全国十二万富豪家族迁徙到成阳。下列对秦始皇采取的这些措施解读最准确的是()A.意在消除原六国地区的分裂因素B.推动了统一多民族国家的建立C.反映了地方政权存在失序风险D.实现了对全国地区的有效治理【答案】A【解析】【详解】依据材料“要求决通各

国过去在河流险要地方修筑的堤防、疏浚鸿沟并勒令全国十二万富豪家族迁徙到成阳”并结合所学知识可知,为了消除原六国地区的分裂因素,秦始皇采取了以上措施,A项正确;秦始皇的这些措施是在秦统一之后,排除B项;材料没有体现地方政权失序的相关信息

,无法得出此结论,排除C项;秦统一后,秦始皇采取的以上措施是为加强对原六国的控制和治理,并未体现治理结果,排除D项。故选A项。32.下图为秦统一后设置的广阳郡,治蓟县等地。下列关于广阳郡表述正确的是()

的A.主要官员由中央任命,可以世袭B.隶属中央垂直管理C.直接负责管理民众和治安D.蓟县是广阳郡郡守的封地【答案】B【解析】【详解】根据材料“秦统一后设置的广阳郡,治蓟县等地”并结合所学可知,秦统一后在地方实行郡县制,郡县制下中央垂直管理地方,B项正确;郡县主要长官由中央任命,不能世袭,

排除A项;秦朝时期县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织——乡、里、亭,排除C项;秦朝实行郡县制,蓟县隶属于广阳郡,但不是广阳郡郡守的封地,排除D项。故选B项。33.秦始皇东巡刻石摘录出处记载《峄山刻石》讨伐乱逆,威动四极,

武义直方。上荐高庙,孝道显明。《泰山刻石》二十有六年,初并天下,罔不宾服。亲巡远黎民,登兹泰山,周览东极。《琅琊刻石》圣智仁义,显白道理。东抚东土,以省卒士。《碣石刻石》地势既定,黎庶无繇,天下咸抚。男乐其畴,女修其业,事各有序。据表可知

,秦始皇东巡()A.实现了对东方地区的有效治理B.为秦朝统一创造了良好的条件C.彰显秦朝开放包容的文化政策D.具有构建国家认同的政治使命【答案】D【解析】【详解】根据材料“讨伐乱逆,威动四极”、“初并天下,罔不宾服”结合所学知识可知,秦始皇在统一之后的东巡是为了加强对东方的控

制,使百姓臣服于秦的统治,D项正确;材料无从体现有效治理,排除A项;秦朝已经完成了统一,排除B项;根据所学知识可知,秦朝文化政策并非开放包容,且材料未提及文化政策,排除C项。故选D项。34.睡虎地秦简中有记载:,贼

入甲室,贼伤甲,甲号寇,其四邻、典(闾里长官)、老(三老,负责一乡的教化)虽不存,不闻号寇”,在审判时则四邻无罪,而典、老需要受罚。由此可知,秦朝()A.法律严酷B.基层组织严密C.吏治严苛D.法律体系完备【答案】C【解析】【详解】根据题意可知,有贼入甲家,伤了甲,甲呼喊有贼,其四邻、里典

、伍老都外出,没有听到呼喊。在论处的时候,四邻外出,可以不受责罚;里典、伍老即便不在,也不能免责。材料没有强调追究四邻的责任,而是强调里典、伍老维持地方治安的责任,说明秦律吏治严苛,C项正确;材料没有体现秦律的特点,排除

A项;材料没有体现基层组织严密、法律体系完备,排除BD项。故选C项。35.陈胜、吴广首义,揭开了反秦起义的序幕。关于起义的原因,《史记》中记载:“会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。”而云梦睡虎地秦简《徭律》则载:“御中发征,乏弗行,赀(罚)二甲,失期三日到

五日,谇(斥责);六日到旬,赀一盾;过旬,赀一甲······水雨,除兴(免除)。”由此可知()A.只有发现新史料才能科学剖析反秦起义的原因B.历史记录者的立场往往能影响历史解释的方向C.出土文献往往能够印证、纠正或补充传世文献D.“二重证据法”已经无法适合当代的史学研究【答案】C

【解析】【详解】根据材料及所学可知,传世文献《史记》和出土文献《徭律》对陈胜、吴广起义的原因产生不同的说法,对历史现象或事件的分析应该是不同资料互证来尽可能接近历史真相,因此出土文献往往能够印证、纠正或补充传世文献,C项正确;“只有”说法绝对,利用传统史料也可以剖析历史现象,排除A项;

材料与历史记录者的立场无关,排除B项;“二重证据法”仍然适合当代的史学研究,排除D项。故选C项。二、材料题36.商鞅变法作为我国古代变法效果较为显著的一次变法,历代史家与当下学界对此评价可谓百家争鸣。阅读材料,回答下列

问题。材料一民不逃栗,野无荒草,则国富。国不农,则与诸侯争权,不能自持也,则众力不足也。入而食屈于内,出而兵弱于外。百人农一人居(闲居)者,王;十人农一人居者,强;半农半居者,危。——摘引自(战国)商鞅《商君书》材料二下图为上海博物馆的镇馆之

宝:商鞅方升(标准量器)。其一侧壁刻有“十八年,齐遣卿大夫众来聘,冬十二月乙西,大良造鞅,爱积十六尊五分尊壹为升”。材料三用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买,富者田连阡陌,贫者无立锥之地……又加月为更卒,已复为正,一岁屯戍,一岁

力役,三十倍与古;田租口赋,盐铁之利,二十倍于古。——摘引自(汉)班固《汉书·食物志》(1)依据材料一并结合所学知识,简述商鞅经济改革的时代背景。(2)指出材料一和材料二史料类型,并分别说明其在研究商鞅经济改革中的史料价值。(3)

根据上述材料并结合所学知识,简评商鞅变法的影响。【答案】(1)时代背景:春秋战国时期,经济长足发展,阶级关系变化,上层建筑变革,变法成为潮流;战国时期兼并战争日益激烈,各国为了富国强兵,纷纷开展改革。(2)材料一属于文献史料,能直接反映

商鞅经济改革的指导思想;材料二属于实物史料,能直接印证秦国统一度量衡的改革举措。(3)积极影响:战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的变法;使秦国富国强兵,为秦统一中国奠定了基础。消极影响:导致贫富差距较大;赋役沉重,

加重了人民负担;重农抑商政策为历代统治者所继承,不利于商品经济的发展。【解析】【小问1详解】根据材料一中“诸侯争权”“百人农一人居(闲居)者,王”等信息,结合所学知识,从政治、经济、思想和社会发展等方面分析可知,春秋战国时期,

经济长足发展,阶级关系变化,上层建筑变革,变法成为潮流;战国时期兼并战争日益激烈,各国为了富国强兵,纷纷开展改革。【小问2详解】史料价值:根据所学知识可知,《商君书》属于文献史料,商鞅方升是实物史料。史料价值:综合材料一、二,结合所学知识可知,材料一属于文献史料,能直接反

映商鞅经济改革的指导思想;材料二属于实物史料,能直接印证秦国统一度量衡的改革举措。【小问3详解】根据材料三中“改帝王之制,除井田,民得卖买”“一岁力役,三十倍与古;田租口赋,盐铁之利,二十倍于古”等信息,

综合材料一二和所学知识,运用唯物史观,从积极消极等角度分析可知,积极影响:战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的变法;使秦国富国强兵,为秦统一中国奠定了基础。消极影响:导致贫富差距较大;赋役沉重,加重了人民负

担;重农抑商政策为历代统治者所继承,不利于商品经济的发展。37.阅读材料,回答下列问题。材料一战国时期,“天下共苦战斗不休”,诸如马陵之战、长平之战这样伤亡数万乃至数十万的战役屡见不鲜。——摘编自《史记》材料二秦朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36

郡,后来陆续增设至40余郡,郡下设县。郡、县主要官员均由朝廷任免,他们通过自战国沿用下来的“上计”制度接受中央考核。县以下又有乡、里两级基层管理组织。这样,秦王朝的统治由朝廷下至郡、县、乡、里,层层控制,国家权力自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到最高统治者皇帝手中。这也是秦以下中国

历代王朝的基本统治模式。——摘编自张帆《中国古代简史》(1)根据材料一,推断当时人民的共同诉求。(2)依据材料概括秦朝管理地方的举措。(3)根据上述材料并结合所学知识,概括秦统一多民族封建国家建立的意义。【答案】(1)人民渴望和平

与统一。(2)举措:秦朝废除了分封制,实行郡县制及乡、里基层管理制度;郡县主要官员由中央任命并受到严格考核。(3)结束了春秋战以来长期的局面,建立了我国历史上第一个统一多民族的封建国家;确立了大一统国家的中央集权制度,这种统治模式被历代王朝所沿用,影响

深远。【解析】【小问1详解】本题为特点类材料分析题。时空是战国(中国)。根据材料一“战国时期”“天下共苦战斗不休”,结合所学知识可知,战国时期战乱频繁,人民渴望和平与统一。【小问2详解】本题为特点类材料分析题。时空是秦朝(中国)。依据材料“秦

朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36郡,后来陆续增设至40余郡,郡下设县”,得出秦朝废除了分封制,实行郡县制及乡、里基层管理制度;依据材料“郡、县主要官员均由朝廷任免,他们通过自战国沿用下来的上计制度接受中央考核。”,得出郡县主要官员由中央任命

并受到严格考核。【小问3详解】本题为影响类材料分析题。时空是秦朝(中国)。根据材料一“天下共苦战斗不休”及材料二中“秦朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36郡,”“又自下而上逐级集中到最高统治者皇帝手中。这也是

秦以下中国历代王朝的基本统治模式。”等信息,结合所学知识可知,秦朝结束了春秋战国以来长期战乱的局面,建立了我国历史上第一个统一多民族的封建国家;确立了大一统国家的中央集权制度,这种统治模式被历代王朝所沿用,影响深远。38.阅读下列材料,回答问题

。中国考古百年成就(部分成果)示意图依据材料,结合所学,任选3个视角,简述考古成果对历史研究的贡献。【答案】考古成果有助于研究中外交往。位于陆上丝路的敦煌悬泉置邮驿遗址和吐鲁番阿斯塔那墓群,为研究汉至唐中西经济、文化交流状况提供了重要资料

。“南海1号”沉船的发现为研究中国古代对外贸易的发展情况和海上丝绸之路提供了新材料。【解析】【详解】本题为论述题之历史事物阐释题,时空是百年来的中国考古成果。根据材料信息“中国考古百年成就(部分成果)

示意图”和所学知识可知,考古成果有助于研究中外交往。如位于陆上丝路的敦煌悬泉置邮驿遗址和吐鲁番阿斯塔那墓群,为研究汉至唐中西经济、文化交流状况提供了重要资料。“南海1号”沉船的发现为研究中国古代对外贸易的发展情况和海上丝绸之路提供了新材料。