DOC

DOC

【文档说明】《中考语文课内古诗文复习限时小测》复习10《愚公移山》《题破山寺后禅院》(上海专用).docx,共(5)页,25.062 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-b52457d5e95be997d3c6608130ff371f.html

以下为本文档部分文字说明:

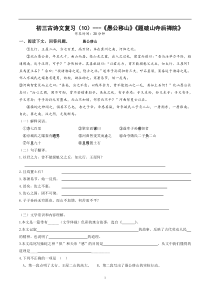

1初三古诗文复习(10)---《愚公移山》《题破山寺后禅院》作答时间:20分钟一、阅读下文,回答问题。愚公移山①太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北。②北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相

许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐士之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。③河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以

残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。④操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二

山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。(一)解释词语。①方.七百里②聚室而谋.曰③遂率子孙荷.担者④京城氏之孀妻有遗男..⑤河曲智叟笑而止.之⑥命夸娥氏二子负.二山⑦年且.九十⑧且焉..置土石(二)句子翻译。1.以君之力,

曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?2.且焉置土石?3.寒暑易节,始一反焉。4.甚矣,汝之不惠。5.汝心之固,固不可彻。6.子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?(三)文学常识和内容理解。1.本文是一篇带有______(文学体裁)色彩的寓言故事,选自

《》。2.本文记叙的故事,反映了古代劳动人民的精神,也说明了的道理。3.本文结尾写操蛇之神“惧”和天帝“感”的目的是,从文中我们懂得的道理是______________4.下列不正确的一项是()A、第一段点明了太行、王屋二山的高大。B、第二段写出了愚公移山的实际行动。2C、第三段揭示了愚公

移山的最初目的。D、第四段写借助神力实现了愚公的抱负。5.下列不正确的一项是()A、本文写愚公决定移走太行王屋二山,其目的是“指通豫南,达于汉阴”。B、本文是以二山的高大与愚公的老、弱作对比,显示愚公的坚毅和执著。C、本文写操蛇之神的恐惧与天帝的被感动,这是故事情节发展的

高潮部分。D、本文写愚公移山的故事,反映古代劳动人民不畏艰难与坚毅乐观的精神。6.本文以神话结尾的作用,下面哪种说法比较准确()A.反映我国古代劳动人民改造自然的伟大魄力和坚强毅力。B.反映我国古代劳动人民认识问题的局限性。

C.反映我国古代哲学中"天人一体"的思想。D.反映我国古代劳动人民团结一致,感动天帝的精神7.智叟和愚公的矛盾实质是()A、对待困难的截然不同的态度。B、静止的观点和发展观点的矛盾。C、人如何正确的估价自己的力量。D、智者有时不“智”,愚者有时不“愚”。8.

对课文内容理解不正确的一项是()A.愚公之妻“献疑”,智叟“笑而止之”,这可看出两人都坚决反对愚公移山。B.京城氏之子“跳往助之”,可见愚公移山受到众人拥护。C.文章运用了对比和衬托的写作手法来突出人物形象。D.愚公移山的故事,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟

大气魄和坚强毅力。二、阅读下面的诗,回答问题。题破山寺后禅院【】清晨入古寺,初日照高林。竹径通幽处,禅房花木深。山光悦鸟性,潭影空人心。万籁此都寂,但余钟磬音。1.词语解释。空人心:万籁:磬:2.从内容看,这是一首诗。作者以清晨为线索,描写了古寺的,表达了诗人3.下列理

解正确..的一项是()A、首联点明诗人出游地点和入寺所见。B、颔联细致描绘一幅竹花繁盛的画面。C、颈联以鸟之乐表现诗人的怡然自乐。D、尾联用钟磬声再现寺庙的灵动生机。4.下列理解不正确的一项是()A.首联写景使人感到古寺之静穆。B.颔联描绘了禅房的美妙幽寂。C.颈联以鸟儿之乐反衬诗人之苦。D.尾联

以有声衬无声突出禅院的幽静5.下列理解正确的一项是()A.抒发了作者忘却世俗的隐逸胸怀。B.表现作者的坚定意志和乐观精神。3C.指出观察问题应客观全面的道理。D.表达作者对山中秋色的独特情感。《愚公移山》《题破山寺后禅院》

(答卷)一、阅读下文,回答问题。愚公移山①太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北。②北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力

,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐士之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。③河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长

息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。④操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴

,无陇断焉。(一)解释词语。①方.七百里方圆②聚室而谋.曰商量③遂率子孙荷.担者挑负荷④京城氏之孀妻有遗男..遗孤,孤儿⑤河曲智叟笑而止.之阻止,劝止⑥命夸娥氏二子负.二⑦年且.九十将近⑧且焉..置土石况且,哪里(二)句子翻译。1、以君之力,曾不能损魁父之

丘,如太行、王屋何?凭你的力气,连魁父这样的小山都不能削平,又能把太行、王屋这两座山怎么样呢?2、且焉置土石?况且把土石放到哪里去呢?3、寒暑易节,始一反焉。(他们这些人)冬夏换季,才往返一次。4、甚矣,汝之

不惠。你太不聪明了5、汝心之固,固不可彻。你思想顽固,顽固到了不可改变的地步。6、子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?子子孙孙永无穷尽的,可是这两座山却不会增高加大,还愁什么挖不平呢?(三)文学常识和内容理解。1.本文是一篇带有神话色彩_(文学体裁)色彩的寓言故事,选自《列子•汤问》

。2.本文记叙一个年近九十的老人带领子孙挖山不止,最后被感动的天帝山神把山背走的故事,反映了古代劳动人民不畏艰难、坚毅乐观的精神,也说明克服困难必须下定决心,坚持不懈地奋斗的道理。3.本文结尾写操蛇之神“惧”和天帝“感”的目的是为了体现人民群众的意愿,而且是神

惧人,神为人用的思想,从文中我们懂得的道理是_有志者事竟成_。44.下列不正确的一项是(C)A、第一段点明了太行、王屋二山的高大。B、第二段写出了愚公移山的实际行动。C、第三段揭示了愚公移山的最初目的。(最初目的在第二段)D、第四段写借助神力实现了愚公的抱负。5.下列不正确的一项是

(B)A、本文写愚公决定移走太行王屋二山,其目的是“指通豫南,达于汉阴”。B、本文是以二山的高大与愚公的老、弱作对比,显示愚公的坚毅和执著。(以二山之大与愚公之老衬托愚公移山的坚毅和执著)C、本文写操蛇之神的恐惧与天帝的被感动,这是故事

情节发展的高潮部分。D、本文写愚公移山的故事,反映古代劳动人民不畏艰难与坚毅乐观的精神。6.本文以神话结尾的作用,下面哪种说法比较准确(A采用神话结尾,反映了古代劳动人民的美好愿望,跟宣传轮回报应的封建迷信思想有本质的不同)A.反映我国古代劳动人民改造自然的伟大魄力和

坚强毅力。B.反映我国古代劳动人民认识问题的局限性。C.反映我国古代哲学中"天人一体"的思想。D.反映我国古代劳动人民团结一致,感动天帝的精神7.智叟和愚公的矛盾实质是(B)A、对待困难的截然不同的态度。B、静止的观点

和发展观点的矛盾。C、人如何正确的估价自己的力量。D、智者有时不“智”,愚者有时不“愚”。8.对课文内容理解不正确的一项是(A---愚公之妻只是有疑,而不是坚决反对)A.愚公之妻“献疑”,智叟“笑而止之”,这可看出两人都坚决反对愚公移山。B.京城氏之子“跳往助之”,可见愚公移山受到众人拥

护。C.文章运用了对比和衬托的写作手法来突出人物形象。D.愚公移山的故事,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力。二、阅读下面的诗,回答问题。题破山寺后禅院【唐】常建清晨入古寺,初日照高林。竹径通幽处,禅房花木深。山光悦鸟性,潭影空人心。万籁此都寂,但余钟磬音。1.词语解释

。空人心:令人俗念全消万籁自然界的一切声音磬:古代的打击乐器2.从内容看,这是一首山水田园诗。作者以清晨游破山寺后禅院为线索,描写了古寺的肃穆、幽深和宁静,表达了诗人游览名胜的喜悦和对高远境界的追求。3.下

列理解正确的一项是(C)5A.首联点明诗人出游地点和入寺所见。(“清晨入古寺”点出了出游的时间和地点;“初日照高林”继写入寺所见)B.颔联细致描绘一幅竹花繁盛的画面。(移步换景手法描写)C.颈联以鸟之乐表现诗人的怡然自乐。D.尾联用钟磬声再现寺庙的灵动生机。(

眏衬山寺万籁俱寂是宁静气氛)4.下列理解不正确的一项是(C)A.首联写景使人感到古寺之静穆。B.颔联描绘了禅房的美妙幽寂。C.颈联以鸟儿之乐反衬诗人之苦。(颈联以鸟之乐表现诗人的怡然自乐。)D.尾联以有声衬无声突出禅院的幽静5.下列理解正确的一项是(A--

--考对诗歌主旨的理解)A.抒发了作者忘却世俗的隐逸胸怀。B.表现作者的坚定意志和乐观精神。C.指出观察问题应客观全面的道理。D.表达作者对山中秋色的独特情感。