DOC

DOC

【文档说明】天津市天津市和平区天津市耀华中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题含解析.docx,共(16)页,84.751 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-51633bc05cd3ec929265ff3d680d29c5.html

以下为本文档部分文字说明:

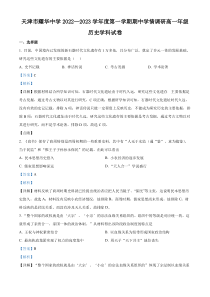

天津市耀华中学2022—2023学年度第一学期期中学情调研高一年级历史学科试卷一、选择题1.目前,中国境内已发现的新石器时代文化遗存有1万多处,且分布广泛,奠定了多元一体的发展基础。研究这些文化遗存的主

要依据是()A.史书记载B.神话传说C.考古发掘D.学术论著【答案】C【解析】【详解】根据材料结合所学知识可知,石器时代文化遗址由于时代久远,研究这些文化遗存主要依据是考古发掘,通过考古文物以对其进行研究,C项正确

;根据所学知识可知,石器时代文化遗址时代久远,没有有效的史记记载,排除A项;神话传说只能一定程度上反映历史,不能成为研究历史的主要依据,排除B项;石器时代文化遗址由于时代久远,研究这些文化遗存的主要依据是考古发掘,通过考古文物以对其进行研究,而不是学术论著,排除D项。故选C

项。【点睛】2.《尚书》保存了商周特别是西周初期的一些重要史料,其中有“人无于水监(通“鉴”,意为镜鉴),当于民监”和“惟王子子孙孙永保民”的记载。由此可以看出A.民本思想历史悠久B.小农经济的逐步发展C.儒家思想影响深远D.“天人合一”学说盛行【答案】A【解析】【详解】材料反映

了商周时期史料就已经提出统治者应把人民当镜子、“保民”等主张,这说明民本思想历史悠久,故选A;材料没有反映小农经济情况,故排除B;商周时期,儒家思想尚未形成,故排除C;材料反映的是君民关系,而没有涉及天人关系,故排除D。3.“整个国

家的政权就是由‘大宗’、‘小宗’的宗法血缘关系组织的。组织中的等级是对应统一的,这就形成了亲贵合一、家国一体的政治体制。”从材料得出该阶段政治制度的特点是A.王权与神权紧密结合B.以血缘关系为纽带形成国家政治结构C.最高执政集团实现了

权力的高度集中D.周天子“天下共主”地位丧失【答案】B【解析】【详解】“整个国家的政权就是由‘大宗’、‘小宗’的宗法血缘关系组织的”体现了宗法制以血缘关系的为纽带的特点,故选B;A材料信息无法体现,排除;先秦时期尚未实现权力的高度集中,C排除;宗法制下

,周天子是“天下共主”,排除D。4.《礼记.王制》说:“王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男凡五等。”春秋之世,国君“为天子之同姓者十之六,天子之勋戚者十之三,前代之遗留者十之一。国中之卿大夫皆公族也,皆世官也。”这体现了()A.宗法制根植于久远的历史传统B.先秦时期宗法

制度在政治中的重要作用C.政治权力和物质财富的等级世袭D.公天下向家天下的转变【答案】C【解析】【详解】根据材料“王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男凡五等”、“为天子之同姓者十之六,天子之勋戚者十之三,前代之遗留者十之一。国中之卿大夫皆公族也,皆世官也”可

知,材料反映的是分封制的内容。西周为了维护统治,将土地分给王室子弟,功臣或古代帝王的后裔,所封之地称为"诸侯国"。同时,诸侯在自己的封疆内,又对卿大夫实行再分封。卿大夫再将土地和人民分赐给士。卿大夫和士也要向上一级承担作战等义务。这样层层分封下去,形成了贵族统治阶层内部的森严等级

"天子--诸侯--卿大夫--士",所以C正确;材料没有体现“宗法制根植于久远的历史传统”,所以A错误;材料没有反映“宗法制度在政治中的重要作用”,所以B错误;王位世袭制取代禅让制标志着公天下向家天下的转变,所以D错误。5.春秋时期,出现人才跨国流动现象。战国时,出现“客卿”一职,各国纷纷

打破地域界限,不拘一格地选拔有真才实学的异国人才担任军政要职,成为时代鲜明特征。“客卿”的出现A.使人才异地任职成为惯例B.有利于私学的发展C.使“尚贤”思想成为主流D.促进官僚政治形成【答案】D【解析】【详解】根据“各国纷纷打破地域界限,不拘一格地选拔有真才实学的异

国人才担任军政要职,成为时代鲜明特征”可得出这种任人选才的试,打破了以血缘关系为主的标准,促进了官僚政治的形成,D项正确;“惯例”的说法不能从材料中体现,排除A;材料没有涉及到教育,排除B;“主流”的说法错误,排除C。6.西周时代的金文,内容以王事

为中心;东周时代的青铜器铭文都没有言及天子,王的祝福语也基本消失,“维王某年”的铭文纪年方式也变化为“佳正月初吉丁亥”等句式。这一变化表明A.血缘宗法关系已经瓦解B.礼崩乐坏局面逐渐形成C.贵族等级制度开

始确立D.大国争霸兼并战争频繁【答案】B【解析】【分析】【详解】材料“西周……以.王事为中心”“东周……都没有言及天子,王的祝福语也基本消失”等反映出以周天子为核心的旧的.宗法关系受到冲击,礼崩乐坏,王室权威下降,故B项正确;血缘宗法关系受到了冲击,

并没有瓦解,排除A项;西周时期,贵族等级制度不断发展并完善,不是确立,排除C项;大国争霸频繁与材料无关,排除D项。7.从春秋到战国,我国民族关系出现重要变化,主要表现在周边各族A.大量迁居黄河流域B.生产方式迅速封建化C.华夏

认同不断发展D.采用汉族的典章制度【答案】C【解析】【详解】根据材料并结合所学可知,春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”。在频繁的往来和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念,C项正确;“大量迁居黄河流

域”与史实不符,排除A项;春秋到战国,我国正处于由奴隶社会向封建社会过渡时期,“生产方式迅速封建化”与史实不符,排除B项;当时汉族的典章制度还不成熟,“采用汉族的典章制度”与史实不符,排除D项。故选C项。8.春秋之前,诸侯国之间的边界较为模糊,存在

大量的荒地,作为各诸侯国的缓冲区;春秋战国时期,诸侯国之间的界限逐步清晰。这一变化的原因有A.分封制度的强化B.井田制度的推广C.生产技术的进步D.土地兼并的加剧【答案】C【解析】【详解】从材料可以看出

,春秋之前到战国时期,各诸侯国的边界逐步清晰,结合所学可知,这主要得益于铁犁牛耕的推广与运用,荒地逐步得到开垦,土地私有逐步确立,因此荒地的归属更加明晰,故C项符合题意;春秋战国时期分封制,井田制逐步瓦解,排除AB;当时土地私有制刚确立

,土地兼并的现象加剧的说法不符合史实,排除D项。9.春秋时期有一位思想家,他将天地万物本原归结为抽象的“道”,并指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。该思想家是()A.孔子B.老子C

.墨子D.韩非【答案】B【解析】【详解】根据所学知识可知,将万物本原归结为“道”,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一的思想家是春秋时期的老子,B项正确;孔子并未将“道”作为万物本原

,排除A项;墨子生活在战国时期,并未提出天地本原等观点,排除C项;道和天人合一等主张与韩非的思想不符,排除D项。10.下表中的史料反映了秦代记载出处有事请也,必以书,毋口请,毋羁请(托人转达)。《睡虎地秦墓竹简·内史杂》行命书及书署急者,辄行之;不急者,日毕,勿敢留。留者

以律论之。《睡虎地秦墓竹简·行书》A.文书行政管理制度严密B.严刑酷法实行暴政C.地方官员权力被严重削弱D.政府行政效率低下【答案】A【解析】【详解】根据“必以书,毋口请,毋羁请”、“行命书及书署急者,辄行之;不急者,

日毕,勿敢留”可知史料体现了秦代对文书管理的严格,不按照规定的要受到法律的处罚,故选A;史料仅体现了对文书的严格管理,没有体现暴政,排除B;对文书的严格管理不代表地方官员权力被严重削弱,排除C;对文书的严格管理说明政府行政效率较高,而非低下,排除D。11.史

载,秦国所处的关中地区,土地不过天下的1/3,民众也大抵如此比例,但就其富庶程度,却达到了天下总量的60%,为日后秦的统一奠定了基础。所以到了汉朝,统治者非常重视关中平原。这说明A.秦朝最早建立了皇帝制度B.秦汉大一统有一脉相承的因素C.秦汉加强对边疆地区治理D.儒学成为封建社会的主流思想【答案】

B【解析】【详解】结合所学知识可知,秦汉时期,关中地区作为封建国家的政治、经济中心,长期受到统治者的高度重视,说明秦汉大一统有一脉相承的因素,B项正确;秦朝最早建立了皇帝制度与材料主旨不符,A项错误;秦汉时期,关中平原并非边疆地区,C项错误;直到

西汉汉武帝时期,儒学才成为了封建社会的主流思想,D项错误。12.公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,西域都护以下的各级官员仍由西域地方原先各族统治者担任,但必须接受汉朝中央政府的任命和册封。这种做法A.促进了西域政

治的发展B.加强了西域与中央的联系C.维护了西域政治现状D.导致西域地方势力的膨胀【答案】B【解析】【分析】【详解】材料信息显示,西域都护以下的官员在选任时要得到中央政府的认可,这强化了汉朝中央政府与西域的联系,故B项正确;A项表述在材料中体现不出,故排除;C项,西域都护设置

后,在官员选任上多了任命和册封的程序,这不能反映出中央维护了西域的政治现状,故排除C项;D项表述不符合材料主旨,故排除。13.西汉初年有相当数量的侯国分布在王国境内,随着时间的推移,王国境内的侯国逐渐消失,到西汉末年最终形成“王国境内无侯国”的局面。对这一变

化合理的解释是A.侯国已成为与王国同级地方行政组织B.汉廷加强中央集权削弱王国势力的结果C.侯国将无法分割王国之下的土地和人民D.汉武帝的地方体制改革使侯国不复存在【答案】B【解析】【详解】随着推恩令的实施,到西汉末年最终形成“王国境内无侯国”的局面。依据所学知识可知,这一

变化是汉廷加强中央集权削弱王国势力的结果,故B正确;侯国与王国不是一个级别,故A错误;材料的主旨不是强调侯国的权力,故C错误;“王国境内无侯国”不意味着侯国不复存在,故D错误。14.从下表中可以看出长城

和大运河的共同点是()长城大运河秦汉时期,抵御了北方游牧民族南下,保护了中原北部地区的农业生产和人民生活。隋唐时期,成为联系南北的交通大动脉,加强了各地区之间的经济、文化联系。A.抵御了匈奴侵扰B.有利于巩固统一C.促

进了南北交流D.削弱了诸侯国势力【答案】B【解析】的的【详解】秦汉时期的长城是为了抵御北方少数民族入侵,隋唐大运河沟通了南北经济、文化,均有利于巩固统一,B项正确;大运河与抵御匈奴无关,排除A项;长城为了抵御北方少数民族,并不能促进南北

交流,排除C项;两者与诸侯国势力无关,排除D项。故选B项。【点睛】15.西汉时期,西域歌舞、乐曲等传入并流行于中原,为中原文化增添了新鲜色彩。这得益于()A.七国叛乱的平定B.丝绸之路的开通C.少数民族的内迁D.华夏认同的出现【答案】B【解析】【详解】结合所学知识可知,西汉时期,西域歌舞、

乐曲等能够传入并流行于中原,得益于丝绸之路的开通,B项正确;七国叛乱的平定与西域文化传入中原无关,排除A项;西汉时期并未出现西域少数民族大规模内迁,排除C项;先秦时期华夏认同的出现,并非西汉时期西域特色文化融入中原文化的原因,排除

D项。故选B项。16.西汉画像石题材丰富,其中牛耕图占有较大的比例。目前出土的西汉牛耕图画像石具体区域如下表,据表可知出土省份牛耕图画像石出土地点陕西米脂、绥德王德元墓、绥德、西安碑林陕北山东藤县宏道院、藤县黄家岭、邹城市面

粉厂山西平陆枣园内蒙古和林格尔(2幅壁画)A.牛耕技术已在全国普及B.牛耕图分布可反映社会发展程度C.汉经济重心在黄河流域D.出土文物不一定能佐证真实历史【答案】B【解析】【详解】通过阅读图表并结合所学知识可知,我国出土的汉代

牛耕图画像石主要分布在黄河中下游地区,体现了当时相关地区的农具和农业技术水平,一定程度上反映了社会经济发展状况,故B项正确;材料不能说明汉代牛耕技术已在“全国普及”,故A项错误;仅从牛耕图画像石的分布及牛耕等农业生产技术的发展状况,不能说明汉代的经济格局,即当时的经

济重心在黄河流域,故C项错误;出土文物经过考证,能够佐证历史,故D项错误。17.推开斑驳厚重的历史大门,翻检汗牛充栋的文化典籍,我们触摸着五千年中华文明的脉搏。其中有这么一部典籍,文字精练,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶

,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著,被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。该典籍是()A.《春秋》B.《史记》C.《汉书》D.《资治通鉴》【答案】B【解析】【详解】结合所学内容可知,“史家之绝唱,无韵之离骚”是鲁迅先生对《史记》的赞誉,《史记》不仅具有较高的史学价值,而且文辞优美,具有较

高的文学价值,所以材料描述的典籍是《史记》,故选B;“史家之绝唱,无韵之离骚”是对《史记》的赞誉,与《春秋》、《汉书》和《资治通鉴》不符,排除ACD。18.北魏孝文帝采取迁都洛阳、易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻等改革措施。这些措施的影响是(

)A.推动了门第观念的淡化B.为北魏统一北方奠定了基础C.促进了民族之间的交融D.有利于江南地区经济的发展【答案】C【解析】【分析】【详解】根据材料可知,孝文帝的汉化措施促进了鲜卑人对汉族文化的认同,得到汉族地主阶级的支持,推动了政权向汉族王朝统治模式转化

,促进了民族交融,C项正确;材料的信息得不出推动了门第观念的淡化,排除A项;B项是孝文帝改革的影响,但与材料不符,排除B项;北魏孝文帝改革在北方,与有利于江南地区经济的发展无关,排除D项。故选C项。【点睛】19.唐太宗李世民统治时期,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,国

家出现了少有的开明政治局面。历史上称之为A.“文景之治”B.“光武中兴”C.“贞观之治”D.“康乾盛世”【答案】C【解析】【分析】【详解】唐太宗李世民统治时期,出现的开明政治局面,史称“贞观之治”,故选C;西汉

文帝、景帝统治时期出现“文景之治”,排除A;东汉出现“光武中兴”,清朝出现“康乾盛世”,排除BD。【点睛】20.唐初,三省长官是当然的宰相,他们常在政事堂共商国家大事。后来,皇帝又时而指定某些级别略低的官员参加政事堂会议,这些人事

实上已加入宰相集团。会议所作决策以文字形式报皇帝批准,付外执行。皇帝此举的主要目的是A.调整好中央与地方的关系B.将知识分子引入统治集团C.集思广益以减少决策失误D.分散相权以强化君主权力【答案】D【解析】【分析】【详解】唐朝实行三省六部制,三省长官是当然的宰相,并且“皇帝又指定某些

级别略低的官员参加政事堂会议,这些人事实上已加入宰相集团”,宰相数量增多,分散了相权,加强了君主权力,故D项正确;材料反映的是君权与相权的关系,属于君主专制问题,不属于中央与地方的关系,排除A项;材料信息无法体现“级别略低的官员”是否是知识分子,排除B项;皇帝此举的主要目的是强化君权,C

项不是最主要目的,排除C项。故选D项。【点睛】21.唐朝高僧玄奘在贞观初年西行前往天竺取经,高僧鉴真六次东渡日本传授佛法。新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生。以上史实描述的是()A.政治制度的创新B.经济的迅速发展C.文学艺术的繁荣D.中外文化的交流【答案】D【解析】【详解】根据材

料可知,玄奘西行、鉴真东渡以及新罗、日本使节和留学生来唐,有利于中外文化的交流,D项正确;材料体现了中外文化的交流,政治制度的创新、经济的迅速发展以及文学艺术的繁荣不符合材料主旨,排除ABC项。故选D项。22.北朝农学家贾思勰在《齐民要术》中

指出:“舍本逐末,贤哲所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙(缺)而不录。”这段话反映了作者的思想是A.鼓励民众经商B.倡导中央集权C.重视农业生产D.主张唯才是举【答案】C【解析】【详解】根据材料中“舍本逐末,贤哲所

非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙(缺)而不录”可知,贾思勰不赞同舍本逐末的做法,反映了他重农抑商的思想,C项正确;材料主要体现贾思勰重农抑商的思想,并非鼓励民众经商,A项排除;材料未体现贾思勰倡导中央集权的思想,B项排除;材料未涉及贾思勰的科举观,D项排除。故选C项

。23.这是一个在草的世界中导入禾的系统的创举。北面官负责管理草原游牧地区的部落事务,而南面官主要仿制唐朝制度设立,负责处理定居人口特别是汉族人的事务。这一创举出现于A.宋B.辽C.元D.明【答案】B【解析】【详解】根据“北面官负责管理草原游牧地区的部落事务,而南面官主要仿制唐朝制度设立”可得出其

反映的是辽代创立的南北面官制度,B项正确;ACD项排除。24.范仲淹在《鉴于诏条部东十事》说:“官壅于天下,民困于外,夷狄骄盛,寇盗横炽,不可不更张以救之。”结合材料判断王安石变法的主要目的是A.缓解国家财政危机,促使人民生活富裕B.缓解国家财政

危机,富国强兵,维护北宋封建统治C.增加政府收入,增强军队势力D.财政危机日益严重,适应士大夫呼吁改革的要求【答案】B【解析】【分析】【详解】试题分析:此题需要以阶级分析法进行分析。范仲淹和王安石都是封建统治阶级

的代表,他们所采取的改革措施都是维护封建专制统治的,故选B。A项中的使人民生活富裕、C项中的增强军队战斗力、D项中的适应士大夫改革的要求都是以维护封建统治为根本出发点的,因此不是最佳选项。25.宋代谚语“苏湖熟,天

下足”,《宋史》载“国家根本,仰给东南”。据此可知,宋朝时期()A.国家放松对社会的控制B.经济重心南移C.社会成员身份趋于平等D.基层市场涌现【答案】B【解析】【详解】材料中的言论反映了当时东南地区经济发展关系国运,经济重心逐渐南移,B项正确;材料体现不出国家对社会的控制,排除A项;材料内容与

社会成员身份无关,排除C项;D项与题无关,排除D项。故选B项。26.下表北宋时期户数及其增长指数表,这最适合用来说明这一时期是年代户数增长指数宋太祖开宝九年(976年)3,090,505100宋太宗至道三年(997年)

4,132,576134宋真宗天禧五年(1021年)8,677,677281宋英宗治平三年(1066年)12,917,221418宋神宗元丰六年(1083年)17,211,713557A.农业成就突出B.手工业

显著进步C.城市空前繁荣D.经济重心南移【答案】A【解析】【详解】从材料数据可得出,宋代的户数不断增加,人口的不断增加主要得益于农定生产的发展,故A项正确;BCD项都不能从材料中得出,排除。27.北宋时期人们的择偶观念不再关心祖先名望,而以当下政治经济地位为重,被时人概括为“婚

姻不问阀阅”。这反映出当时A.多民族政权并立局面结束B.美洲新作物输入推动经济发展C.程朱理学受到官方的尊崇D.社会的门第等级观念逐渐淡化【答案】D【解析】【详解】宋代通过大规模的科举考试选拔人才,促进了社会阶层的流动,

因此根据材料“北宋时期人们的择偶观念不再关心祖先名望,而以当下政治经济地位为重”可知社会的门第等级观念逐渐淡化,故选D项;材料与多民族政权并立局面无关,排除A项;材料与物种交流无关,且美洲物种输入中国是在明清

时期,排除B项;材料与程朱理学无关,排除C项。故选D项。28.下面“笔记卡片”记录的是中国古代某王朝加强中央集权的措施。据此可知,该王朝是的A.秦朝B.唐朝C.宋朝D.明朝【答案】C【解析】【详解】根据材料可知,中央:枢密院掌军政,三司掌财政,增设参知政事为副相;地

方:文官任知州,增设通判,转运司统管地方财政,地方精锐部队编入禁军等内容可知是宋朝加强中央集权的措施,C项正确;秦朝、唐朝和明朝都与“地方精锐部队编入禁军”等信息不符,排除ABD项。故选C项。29.宋代《东京梦华录》记载:“举目则秋千巧笑,触处则蹴鞠疏狂”,更有诗云“蹴鞠成功难尽言,消食

健体得安眠”。现存国内很多博物馆内的宋代铜镜、瓷枕上大多铸有男女相对踢球的纹饰。宋代蹴鞠的盛行,反映了A.崇尚健康的运动方式成为社会时尚B.江南地区流行文化十分发达C.南方城市经济繁荣和市民阶层壮大D.宫廷文化和市民文化的消长【答案】A【解析】【分析】【详解】从材料看,

宋代蹴鞠非常盛行,而民众从踢蹴鞠中得到的快乐已远非视为简单的体育活动,而是当作一种时尚和健康的运动方式,这表明宋代的蹴鞠运动已发展到一种新的阶段,故选A项;材料本身无从体现出是江南或南方地区,排除B、C两项;虽然蹴鞠从宫廷体育活动发展到民间,但材料并未说明宫廷文化

和市民文化的消长情况,排除D项。30.从中国家谱发展的历史看,宋朝以后修谱的宗旨发生了变化,此前家谱作为官吏铨选和巨姓望族婚姻门第的参考功能已经逐渐丧失。编纂家谱的目的是说世系,序长幼,辩亲疏,尊祖敬宗,关注宗亲族道的提倡。家谱的修纂也

逐渐由官方垄断到民间私修。这反映了宋以后A.宗法观念日益淡薄B.社会阶层流动性增强C.家谱社会功能衰退D.地方政府的职能扩大【答案】B【解析】【详解】根据材料可知,宋朝以后修谱的作为官吏铨选和巨姓望族婚姻门第的参考功能已经缺失,这主要和科举制促进社会阶

层流动有关,B正确;材料“编纂家谱的目的是说世系,序长幼,辩亲疏,尊祖敬宗”体现的是对宗法血缘关系的重视,A错误;家谱的社会功能并未衰退,C排除;材料未涉及地方政府的职能扩大问题,D排除。故选B。二、非选择题31.阅读材料,完成下列要求。制度变革与

创新材料一秦朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36郡,后来陆续增设至40余郡,郡下设县。郡、县主要官员均由朝廷任免,他们通过自战国沿用下来的“上计”制度接受中央考核。县以下又有乡、里两级基层管理组织。这样,秦王朝的统治由朝廷下至郡、县、乡、里,层层控制,国家权力自上而下延伸到社会最底层,

又自下而上逐级集中到最高统治者皇帝手中。这也是秦以下中国历代王朝的基本统治模式。——摘编自张帆《中国古代简史》材料二唐朝一直规定“工商杂类不得预于仕伍”。唐后期,工商杂类入仕情况已出现,但制度上的限制仍未取消。北宋明确取消了这一限制,使过去一直被排

斥于仕途之外的“工商杂类”子弟和边远地区的士人都有了通过科举进入仕途的机会,可以说,到了宋代,科举取士几乎已无任何身份上的限制了。像唐代那样“或父子相继居相位,或累数世而屡显,或终唐之世不绝”的世家豪门在北宋已基本上消失

了。——上述材料均摘编自陈秀宏《科举制度与唐宋士阶层》(1)依据材料概括秦朝管理地方的举措,并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋代科举制的变化及影响。【答案】(1)举措:废除分封制,推行郡

县制;实行上计制度,考核官员;县以下设乡、里两级基层组织。影响:有利于加强中央集权和巩固统一;为后世王朝长期沿用。(2)变化:科举取士身份限制放宽;科举考试进一步完善严密。影响:改变了官僚队伍结构;扩大了统治基础;促进了社会阶层的流动;激发了知识分子的参政热情;促进了儒家思想的普及化。【解析】【详

解】(1)举措:根据材料一中“秦朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36郡,后来陆续增设至40余郡,郡下设县”可知,废除分封制,推行郡县制;根据“(郡县长官)通过自战国沿用下来的‘上计’制度接受中央考

核”可知,实行上计制度,考核官员;根据“县以下又有乡、里两级基层管理组织”可知,县以下设乡、里两级基层组织。影响:根据材料一中“秦王朝的统治由朝廷下至郡、县、乡、里,层层控制,国家权力自上而下延伸到社会最

底层,又自下而上逐级集中到最高统治者皇帝手中”,结合所学知识可知,有利于加强中央集权和巩固统一;根据“这也是秦以下中国历代王朝的基本统治模式”可知,为后世王朝长期沿用。(2)变化:根据材料二中“唐朝一直规定‘工商杂类不得预于仕伍’”“北宋明确取消了这一限制”“宋代,科举取士几乎已无任何身份

上的限制了”可知,科举取士身份限制放宽;根据所学知识可知,宋代科举制的变化还包括科举考试进一步完善、严密。影响:根据材料二中“一直被排斥于仕途之外的‘工商杂类’子弟和边远地区的士人都有了通过科举进入仕途的机会”“‘或父子相继居相位

,或累数世而屡显,或终唐之世不绝’的世家豪门在北宋已基本上消失了”,结合所学知识,从国家管理、阶层流动、社会关系和思想发展等方面分析可知,改变了官僚队伍结构,扩大了统治基础,促进了社会阶层的流动,激发了知识分子的参政热情,促进了儒家思想的

普及化。32.阅读材料,完成下列要求。材料一历代统治者为巩固统治都重视边疆的治理。两汉时期,在边疆设立了众多郡县和属国,在辽阔的西北边疆地区设立西域都护府,管理民政、军政等事务。为了维护边疆地区的稳定,唐王朝确立了军镇屯戍制度,大的军镇兵力多

则数万,少则数千。唐朝政府安排边疆民族子弟学习汉族文化,并将众多汉文经典书籍颁赐给边疆民族。元代,在边疆设立了宣慰司,“有招讨、安抚、宣慰等使,品秩员数,各有差等”;任用大量土官,因俗而治;建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度。清代

,雍正皇帝在西南地区推行“改土归流”。乾隆皇帝表示:“蒙古、汉人,同属臣民。”清政府对蒙古等少数民族的上层采用封爵、给俸,实施年班朝觐和联姻政策。——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》材料二内容出处“辽之先,出自炎…

…奇首(辽先祖名)生都苍山。徙潢河之滨。”《辽史·太祖本纪》“受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之。何先?”“孔子大圣,万世所尊,宜先。”《辽史卷》七十二“诏设御史大夫,御史中丞,翰林学士院、大宗正府、殿前都点检……地方设

路、州、府、县。”《金史·百官志》(1)根据材料一,归纳中国古代边疆治理的措施。(2)根据材料二,概括少数民族政权华夏认同的主要表现,并结合所学知识,简析其历史作用。【答案】(1)措施:设立专门机构,加强行政管理;派驻军队,完善边疆防御体系;传播汉族文化,

加强文化渗透;采用于内地相似的行政区划;任用当地首领,笼络和安抚少数民族上层;加强首都行政中枢对地方的有效管辖。(2)表现:血缘认同;文化认同;制度认同。作用:为政权的合法地位提供历史依据;有利于巩固政权,稳定对中原地区的统治;有利于学习借鉴汉文化,促进本民

族的发展;有利于民族交融,推动统一多民族国家的发展。【解析】【详解】(1)措施:根据材料一中“(两汉时期)在辽阔的西北边疆地区设立西域都护府,管理民政、军政等事务”可知,设立专门机构,加强行政管理;根据“唐王朝确立了军镇屯戍制度,大的军镇兵力多

则数万,少则数千”可知,派驻军队,完善边疆防御体系;根据“唐朝政府安排边疆民族子弟学习汉族文化,并将众多汉文经典书籍颁赐给边疆民族”可知,传播汉族文化,加强文化渗透;根据“两汉时期,在边疆设立了众多郡县和属国”“元代,在边疆设立了宣慰司,‘有招讨、安抚、宣慰等使,品秩员数,各有差等’”可

知,采用于内地相似的行政区划;根据“任用大量土官,因俗而治”可知,任用当地首领,笼络和安抚少数民族上层;根据“建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度”可知,加强首都行政中枢对地方的有效管辖。(2)表现:根据材料二中“辽之先,出自炎”可知,血缘认同;根据“孔子大圣,

万世所尊,宜先”可知,文化认同;根据“诏设御史大夫,御史中丞,翰林学士院、大宗正府、殿前都点检……地方设路、州、府、县”可知,制度认同。作用:根据材料二中“辽之先,出自炎”等信息,结合所学知识可知,少数民族政权利用华夏认同为其政权的合法地位提供历史依据;

根据“孔子大圣,万世所尊,宜先”等信息,结合所学知识,运用唯物史观,从政治、经济、文化、民族关系和国家发展等方面分可知,少数民族政权的华夏认同有利于巩固政权,稳定其对中原地区的统治,有利于学习借鉴汉文化,促进本

民族的发展,有利于民族交融,推动了统一多民族国家的发展。获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com