PDF

PDF

【文档说明】黑龙江省大庆中学2023-2024学年高二下学期5月期中考试 历史 PDF版含答案(可编辑).pdf,共(6)页,623.999 KB,由envi的店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-45095c18ec799bcbcf665556d3e99574.html

以下为本文档部分文字说明:

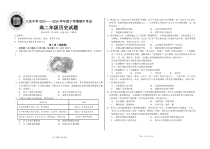

高二期中历史试卷第1页共4页大庆中学2023----2024学年度下学期期中考试高二年级历史试题考试时间:75分钟;试卷总分:100分注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答

题卡上第I卷(选择题)一、选择题(本大题共16道小题,每小题3分,共计48分)1.如图为浙江杭州严家桥良渚文化遗址出土的距今约4000年的双钱结藤编残件图。它体现了()A.历史传承与民族认同的统一B.社会组

织的复杂C.劳动技能与艺术审美的结合D.等级秩序的确立2.在湖北襄阳九连墩发掘的战国晚期1、2号墓中出土乐器90余件,其中钟磬是按照墓主人卿大夫身份的“判悬”方式进行排列,此外还出土有重巫、尚怪地域文化特色的青铜鹿角立鹤等

。这体现了()A.多元一体的文化特征B.音乐文化的巫术气息C.礼制为重的精神追求D.墓葬文化的宗教色彩3.下列关于秦汉历史的记述,集中反映了()文献记述出处今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县《史记·秦始皇本纪》天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之《史记·秦始皇本纪》诸不在

六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进《汉书·董仲舒传》A.君主专制不断强化B.家国同构模式形成C.大一统国家的构建D.民族认同不断增强4.佛典认为,双亲与孩子的关系是平等的,孩子并没有义务为父母奉献一切。而在

公元4世纪的中国,则把孝敬双亲视为佛教教义之一,只有孝顺父母和忠于君主才可以得到善报。这一变化反映了()A.佛教思想的中国化B.艺术内容的时代性C.释道融合渐成主流D.儒学丧失正统地位5.新中国成立后,云南昭通出

土了汉代的“蜀郡铁插”、中原地区的博山陶炉,云南昆明出土了五铢钱、中原铜镜等汉代实物。《史记》《汉书》等文献记载了巴蜀商人如卓氏、程氏等冶铁铸器倾销云南。由此可以证实,汉代()A.西南地区与中原的经济交往密切B.云南地区的农耕生产十分发达C.丝绸之路开通推动西南地区开发D

.郡县制度在西南地区普遍推行6.西晋时期,南渡士人将北方的“雅言”带入南方,形成了一套统一的语言体系——“金陵雅音”。在北方,原本的雅言系统,逐渐形成了“北朝雅音”。进入隋朝,语言学家陆法言著《切韵》一书,将

二者结合,形成了一套通行全国的新标准语音系统。据此可知()①语音系统的形成与发展是民族交融的成果②“北朝雅音”得益于北魏孝文帝的汉化改革③大一统王朝的出现更有利于标准语音的推广④“金陵雅音”与“北朝雅音”源于不同的语音系统A.①②④B.①②③C.②③④D.①③④7.《汉谟拉比

法典》中规定,雇用一个长工,其一年的工资为大麦八斤,一个牧人的一年工资为大麦六斤。法典对泥瓦匠、木匠、成衣匠等手工业者的雇佣工资皆有详细的规定。由此可知,《汉谟拉比法典》()A.注重调节社会关系B.具有鲜明的阶

级特征C.保障了平民的利益D.强调对私有财产保护8.有学者认为希腊文化为拜占庭提供了文化思维的基础和范畴;罗马人为其提供了政治制度和法律思想;基督教为这一文化提供了思维的框架和方向;阿拉伯人以及其他的东方民族为这一文化提供了科学和哲学的因素。该学者意在强调,

拜占庭文化()A.多元起源,彼此借鉴B.开放包容,创新发展C.推陈出新,影响深远D.东西汇流,独具一格9.亚历山大在被征服地区广建希腊化城市,他还曾经下令让三万波斯男童学习希腊语。不过,亚历山大自身却出现了诸多“波斯化”的倾向。例如:他自己与亚

洲妇女通婚并举行盛大的集体婚礼仪式,且在马其顿军官面前身着波斯服饰。材料说明A.波斯帝国盛行集体婚礼B.亚历山大东征利于整合地域文化C.希腊文化优于波斯文化D.亚历山大性格特点具有双面性{#{QQABaQgEggCIA

IBAAAgCQw1CCAIQkAGAAYgOQAAIIAABwAFABAA=}#}高二期中历史试卷第2页共4页10.17世纪初,原产于中国的茶叶由荷兰人带入欧洲。起初,饮茶者只限于来往东方的荷兰商人、水手和达官贵人。进入18世纪,饮茶之风在欧洲逐渐盛行,甚至

很多欧洲下层民众也养成了饮茶的习惯。这种变化()A.表明西方等级秩序不复存在B.使荷兰巩固了海上霸主地位C.反映了东西贸易规模的扩大D.得益于丝绸之路的畅通无阻11.下列对表中信息解读合理的是()15世纪至19世纪世界部分地区人口变化表(单位:百万)时间

中国印度欧洲非洲撒哈拉以南拉丁美洲1400年70745260361600年11014589104101800年3301801469219A.新航路开辟使世界各地人口呈上升的趋势B.近代殖民活动影响了拉丁美洲的人口结构C.撒

哈拉以南人口变化的根源是传染病入侵D.殖民侵略导致亚非拉人口下降与生产破坏12.1879年,一位名为王之春的官员在游记里用新式钟点来记录他的日常活动。19世纪90年代出版的《老残游记》《海上花列传》《二十年目睹之怪现状》等通俗小说中的人物,都已经在使用新式

钟点计时。这一现象反映出()A.列强对华文化侵略加剧B.新式生活方式日益扩散C.市民阶层的生活奢侈化D.工业制造能力进步明显13.据报道,越来越多的亚裔专业人才和技能人才放弃澳大利亚、新西兰和其他西方国家,转而移民至亚洲一些主要城市。曼谷大学人口和社会研究学院Sakkarin博士

表示:“20世纪90年代以来亚洲专业型人才,原本打算进入西方劳动力市场,不过却开始大批来到东亚。”出现这一现象的主要原因是()A.亚洲产业结构的升级调整B.冷战后科学技术革命的推动C.世界经济重心完成了转移D.东亚改变了人才引进的政策14.德意志海德堡的作家约瑟夫·格雷斯于1807年出版

了《德意志人民丛书》,勃伦塔和阿尼姆于1808年出版了民间抒情诗《少年的魔笛》,他们都力图从文学方面揭示德意志历史的意义。正如施泰因所说,这些作品“主要燃起了后来赶走法国人的那种德意志火焰”。据此可知()A.启蒙思想推动德国国家政权构建B.德国学者引领了出版行

业的升级C.德意志人借助文学宣扬民主精神D.拿破仑战争激发了德国民族觉醒15.1964年,新加坡提出“居者有其屋”计划,由政府保障中低收入群体的公共住房(即租屋)。20世纪70年代,政府规定:不同族群在房屋配额上按比例随机抽签获得租屋。1989年颁布的《民

族融合政策》中规定,租屋必须按照各种族人口比例设定。这些举措()A.意在消除族群间的差异B.增强了东南亚地区的文化认同C.清除了殖民主义/影响D.有利于形成和谐的多元文化16.一位墨西哥学者在论述当代拉丁美洲的文化时指出:“虽然人们已不再像20世纪初那样不加批判地抄袭法兰西的文学艺术时尚,

但是种种‘波普艺术’和‘北方庞然大物’的消费模式的表现已深深地渗人了拉丁美洲的文化。”这一观点体现了A.殖民体系的全面崩溃B.发展中国家民族文化的生存困境C.拉美文明的重大贡献D.全球化与区域集团化之间的冲突第II卷(非选择题)二、材料分析题(本大题共计4小题,共计52分)1

7.阅读材料,完成下列要求。(16分)材料一17—18世纪,随着海上贸易的发展,西方商船来到中国,以丝绸为载体的中国服饰文化逐渐被欧洲人了解。一些英国女性穿上了面料柔软舒适的刺绣服装。几乎可以毫不夸张地

说,凡是略有规模的英国贵族豪宅中,至少有一个房间是用精美的中国丝绸墙布来装饰的。而当来自东方的纺织品不能满足市场需求时,欧洲工匠开始设计、生产带有中国元素的纺织品,在模仿中国服装款式时通常会融入西方的裁剪和缝制方法。当时有些欧洲艺术家在接触到中国纺织

品后,从中汲取了灵感,开始自由表达自己的奇思异想。——摘编自刘海翔《欧洲大地的中国风》材料二晚清时期,大量的舶来品进入中国,西方服饰在沿海商埠随之出现,有些中国人开始穿西服。民国政府在1912年颁布《服制条例》,规定标准礼服以西服为主,后来各地出现了不

少西服店。当时的北京,虽然作为外套的西服并未得到普及,但西式衬衣、针织衫、西裤等已逐渐得到推广。社会上也有反对易服的声音,认为穿西服是“崇洋媚外”“冒充上等人”。有人在《申报》上发文反驳:“欧化逐渐东开,国人多喜穿西装,取其穿之能有活泼的气象与振作的态度,而且便捷无拖沓。”与孙中山

有关的中山装,其设计受到西服的影响,但衣领等部位仍保持民族特色。——摘编自王建朗《两岸新编中国近代史·民国卷》(1)据材料一概括中国服饰在近代欧洲传播的基本情况,结合所学知识,说明其历史背景。(8分)(2)据材料二概括指出西服在近代中国传播的特点。(4分

)(3)据材料一、二并结合所学知识,简析中外服饰交流的意义。(4分){#{QQABaQgEggCIAIBAAAgCQw1CCAIQkAGAAYgOQAAIIAABwAFABAA=}#}高二期中历史试卷第3页共4页18.阅读材料,完成下列要求。(

12分)材料一在公元634年到公元750年,阿拉伯人建立起一个西起比利牛斯山脉,东至帕米尔高原的帝国,伴随着帝国建立,伊斯兰教也传往世界各地。经济繁荣又使阿拉伯商人的足迹踏遍了亚、非、欧三洲,在地中海、印度洋甚至远

至中国东南沿海的辽阔区域,阿拉伯商人都一度是最活跃的群体。9世纪初,阿拔斯王朝的哈里发采用文化宽容政策,鼓励并组织对希腊古典哲学的大规模翻译活动。“智慧之城”巴格达拥有一大批专门的翻译人才。据说,翻译的稿酬以与译著重量相等的黄金来支付。柏拉图、亚里士多德、欧几里德、托勒密、希

波克拉底等大批希腊、印度和波斯的经典得以保存。这使人类古典文明的辉煌成果在中世纪得以继承。公元771年,一位印度学者将一篇数学论文带到巴格达,其中包括从0到9等十个数字,阿拉伯人发现印度数字的优点,在帝国境内推广应用。随后,阿拉伯人又通过西班牙将印度

数字传入欧洲,并传播到世界各国。公元712年,阿拉伯人在占领撒马尔罕时从中国人那里学会了造纸技术。公元794年,阿拉伯人在巴格达建立了第一座造纸作坊,当他们占领了西西里岛和西班牙以后,造纸技术也传进了欧洲。——摘编自张帅《阿拉伯文明的起

落》材料二我国的科技翻译始于16世纪末17世纪初,止于18世纪中叶,延续了近一二百年的历史,明末清初,西方殖民主义者入侵我国东南沿海,许多西方耶稣教会人士以科学传教为名进入中国进行宗教传播活动,当时中国的学者与他们合作翻译西方科

学著作,著名的有徐光启、李之藻、杨庭筠,他们三位被耶稣教会人士称为“中国圣教三柱石”,还有意大利人利玛窦、熊三拔,日耳曼人汤若望。利玛窦开创了“中西合译”的翻译形式,也成了翻译传统。虽然徐光启他们未能留下详细的翻译方法

理论,但他们的看法却很有创造性,如徐光启指出“欲求超胜,必须会通;会通之前,先须翻译”;李之藻提出“借我华言,翻出西义”;杨庭筠指出抓紧培养翻译工作者的必要性与紧迫性。所有这些都体现了译者的唯物思想和上进精神,同时也体现了译语中心的翻译传统。利玛窦等人

之所以能在中国这个文化中心主义的国家生存并备受敬重,都是源于他们对中国文化的熟悉,他们采用“科学传教”和“儒教合一”的手段传播天主教,他们对《圣经》进行了归化处理,甚至用儒家的词汇如“天”“仁”“仁慈”来翻译《圣经》中的“D

eus”“mercy”“benevolence”。——摘编自韩敏《从中国历史上的四次翻译高潮看中国翻译传统》(1)根据材料一并结合所学知识,简析阿拉伯帝国出现大翻译时代的原因。(6分)(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期中国翻译活动的特点。(6分)19.阅读材料,完成下列要求。(12分)材

料中华文明具有突出的创新性,从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神,决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格。文明包括物质文明、政治文明和精神文明等方面。有学者将中华文明创新性的

主要特征概括如下:主要特征经典名句特征一传承与创新交互为用“知者创物,巧者述之,守之世,谓之工。百工之事,皆圣人之作也。”特征二通变中回应时代问题“究天人之际,通古今之变。”特征三开放包容和视野交融“和实生物,同则不继。”特征四强烈

的担当意识和使命感“夫天未欲平治天下也;如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?”——摘编自王博《论中华文明的创新性》根据材料,任选角度,自拟论题,并运用中国史相关史实予以论述。(要求:论题明确,史论结合,论述充

分,表述清晰。){#{QQABaQgEggCIAIBAAAgCQw1CCAIQkAGAAYgOQAAIIAABwAFABAA=}#}高二期中历史试卷第4页共4页20.阅读材料,完成下列要求。(12分)材料一20世纪初,美国从一个曾经的农业国变成了一

个以城市为主的国家。美国八千多座城市的人口数从1862年的620万人增加到1920年的5430万人,这个数字已经超过了当时美国总人口数的一半。尽管城市人口增长的部分原因应归结于出生率高于死亡率,但是最重要的原因是新移民的到来。他们有的来自美国的农村

,有的来自国外,有的来自其他美国小城镇。美国南方的黑人,饱受经济剥削、种族歧视和债务之苦,有些人就离开农场出去闯荡赚薪水,以求温饱。他们顺着水路或者沿着铁路,去往北方扩张中的商业或工业中心城市。在20世纪10年代末,因为第一次世界大战

扩大了就业需求,大批新移民纷至沓来,北方城市的黑人社区发展尤其迅速。——摘编自丘达柯夫《美国城市社会的演变》材料二——据国家统计局数据库整理(1)根据材料一并结合所学知识,分析美国20世纪初城市人口增加的原因。(8分)(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立以来我国人口变

化的特点。(4分){#{QQABaQgEggCIAIBAAAgCQw1CCAIQkAGAAYgOQAAIIAABwAFABAA=}#}大庆中学2023-2024学年度下学期期中考试高二年级历史试卷答案一、选择题12345678910CACA

ABADBC111213141516DBADDB17.【答案】(16分)(1)基本情况:中国服饰文化以丝绸为载体;中国服饰在欧洲市场大受欢迎;中西服装元素不断融合;中国服饰风格对欧洲艺术产生影响。(4分)背景:新航路开辟和海上丝绸之路的扩展,东西方之间联系加强;“中学西渐”出现,西方对中华文

化倍加推崇;中国丝织业繁荣,手工业出现不同程度的进步。(4分)(2)特点:与西方侵略伴随而来;得到民国政府法令形式认可、推广;推广过程中亦存在反对呼声;普及程度不高;使中国服饰受到外来影响。(4分)(3)意义:服饰交流具有双向性和流动性,促使服饰设计更新与发展,推动服饰文化发展多元化;服

饰是文明的重要承载,服饰交流利于促进各地区文化互学互鉴;特殊时期的服饰改革具有政治性意义。(4分)(其他角度言之成理亦可)18.【答案】(12分)(1)原因:阿拉伯帝国建立,统治范围辽阔;经济繁荣,商业贸易范围广泛;统治者实施文化宽容政策;不同文明的交流为大翻译时代的出现提

供了前提。(6分)(2)特点:时间跨度长;传教士发挥了重要作用;翻译活动为传教服务;主要集中在科技领域;东西方双向交流。(6分)19.【答案】(12分)评分标准分值答题情况描述13—15分论题明确,史论结合,论述充分,表述清晰。8

—12分论题较明确,史论结合,论述较充分,表述较清晰。1—7分论题不明确,史论脱节,论述不充分,表述不清晰。0分没有作答;或答案完全不符合题意。示例:论题:中华文明的创新性特征及其历史影响论述:中华文明源远流长,其突出的创新性特征在各个方面都得到了体现。从传承与创新交互

为用、通变中回应时代问题、开放包容和视野交融,到强烈的担当意识和使命感,中华文明的创新性特征在历史长河中不断推动着社会的发展和进步。首先,传承与创新交互为用是中华文明创新性的重要表现。古代的百工之事,皆圣人

之作,体现了对传统的尊重和对创新的追求。例如,中国古代的四大发明——造纸术、火药、印刷术和指南针,都是在传承前人经验的基础上,通过不断创新而诞生的。这些发明不仅改变了中国的面貌,也对世界历史产生了深远的

影响。其次,通变中回应时代问题是中华文明创新性的又一重要特征。历史上的改革家们,如商鞅、王安石等,都在不同的历史时期,针对社会问题提出了改革方案,推动了社会的进步和发展。再次,开放包容和视野交融也是中华文明创新性的重要表现。中国古代的丝绸之路,

就是一个典型的例子。通过这条古代的贸易路线,中国不仅引进了外国的商品和技术,也将中国的文化传到了西方,促进了东西方的文化交流和融合。最后,强烈的担当意识和使命感是中华文明创新性的精神内核。历史上的许多仁人志士,如岳飞、文天祥等,都在国家危难之时,挺

身而出,展现了强烈的担当意识和使命感。综上所述,中华文明的创新性特征在历史上发挥了重要作用,不仅推动了社会的发展和进步,也为世界文明的发展做出了巨大贡献。20【答案】(12分)(1)原因:第二次工业革命的影响;城市化加快;医疗事业进步(出生率高于死亡率);新移民的到来

;南北战争废除了黑人奴隶制;一战扩大就业需求;交通条件的改善。(8分,任答4点)(2)特点:人口总量逐渐增加;增速总体呈减缓趋势;改革开放前人口增长波动较大,改革开放后保持平稳增长;受国家政策的影响明显。

(4分)