DOC

DOC

【文档说明】安徽省马鞍山市2023-2024学年高一上学期期末考试语文试题 含解析.docx,共(17)页,40.294 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-4384ee579f8dbbc8895658ae4010b561.html

以下为本文档部分文字说明:

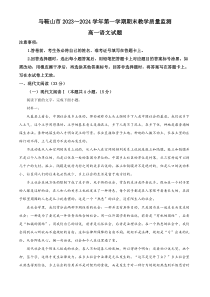

马鞍山市2023~2024学年第一学期期末教学质量监测高一语文试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号

。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。一、现代文阅读(33分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共4小题,15分)阅读下面的文字,完成下面小题。材料一:从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称为土头土脑的乡下人是中国社会的基层。我们说乡下人土

气,这个土字用得很好。土字的基本意义是指泥土,乡下人离不了泥土,在乡下住,种地是最普通的谋生办法。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。农业直接取资于土地。种地的人搬不动土,长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的。不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在

空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以住在一处的集团为单位的。中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。孤立、隔膜是就村与村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间人们的往来也必然疏少,乡

土社会的生活是富于地方性的。乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会,常态的生活是终老此乡。假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社

会。在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会:一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会;一种是为了要完成一件任务而结合的社会。用一位外国学者的话说,前者是“有机的团结”,后者是“机械的团结”。用我们自己的话说,前者是礼俗社会,后者是法理社会

。在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由。这和法律所保障的自由不同。规矩不是法律,规矩是“习”出来的礼俗。从俗即是从心。换一句话说,社会和个人在这里通了家。现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签

个字,这样才发生法律效力。在乡土社会中法律是无从发生的。“这不是见外了么?”乡土社会里从熟悉得到信任,乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性。在我们社会的急速变迁中,

从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊,陌生人所组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。于是,“土气”成了骂人的词汇,“乡”也不再是衣锦荣归的去处了。(摘编自费孝通《乡土

中国》)材料二:“乡土中国”是费孝通在“江村经济”和“禄村农田”的“微观社会学”研究基础上提炼出的一个理想型概念。乡土中国“并不是具体的中国社会的素描,而是包含在具体的中国基层传统社会里的一种特殊的体系,支配着社会生活的各个方面”。费孝通构建的乡土中国理论,实际

就是为了回答“中国乡村社会的基本性质是什么”这一问题,而对此问题的回答是“从基层看去,中国社会是乡土性的”。因此,乡土中国即指中国基层乡村社会的基本性质是乡土性的,确切地说,20世纪40年代的中国乡村社会的基本性质是乡土性的。从历史变迁的经验事实看,从20世纪40年代到今天,中国乡村社

会已经经历了四次重大的历史变迁,即革命、改造、改革和市场转型。如今,乡村社会的“乡土本色”逐渐淡去,后乡土性色彩越来越明显。“后乡土中国”是对“乡土中国”理论的发展,是对当下中国乡村社会的基本性质的理论概括和解释。用后乡土性来概括和解释当下的

中国乡村社会,是要说明在现代化的大趋势下,中国乡村社会具有着自己的一些特质。正是这些特质,使得乡村变迁与社会现代化并行相随,而非为现代化所取代。变迁之后的乡土性特征,突出地表现在村落所发生的巨大变化之上,那就是在改革开放后,乡村人口大量向外流动,如今的村落已演变为“流

动的村庄”和“空巢社会”。由此看来,如今的乡村社会,虽然村落共同体依然存在和延续,但共同体内的主体构成以及主体的社会行动都已发生了实质性的变迁。后乡土社会的另一个重要变迁就是农户生计模式的转型,尽管在乡村发展进程中,农业经济与粮食生产也在不断增长和发展,但是对于多数农户而

言,农业已经不再是主要的生计模式。多数农户的生计模式属于“农业+副业”的兼业模式,而且越来越多农户的主要经济收入与生活来源是依靠外出打工或工商经营,从农业收入在农户总收入中所占比例来看,较多农户的主业其实已从农业转型为非农业。乡土文化在与现代性文化的交汇融合中走向分化

和多元化。文化是人们在生活中形成的知识、规范和价值系统,随着现代性文化不断向乡土社会的渗透,村民生活方式从单一的村落生活迈向乡城两栖生活,社会经济的转型驱动着乡土文化的变迁。(摘编自陆益龙《后乡土中国的基本问题及其出路》)1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是()A.以村落为单位

的中国乡土社区,人口流动率小,他们的生活富于地方性,无论是三家村还是千家村都是相对孤立和隔膜的村落代表。B.在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会:礼俗社会和法理社会。前者即“有机的团结”的社会,后者即“机械的团结

”的社会。C.“乡土中国”是指过去中国基层传统社会里的、支配着社会生活的各方面的特殊的体系,这个概念具体描述了中国乡土社会的特征。D.“后乡土中国”是基于乡土中国理论和中国乡村转型与发展经验而提炼出来的,是对当下中

国乡村社会基本性质的理论概括和解释。2.根据材料内容,下列说法不正确一项是()A.倘若一个村子里的人们都过着终老此乡的常态生活,那么这样的社会便是“熟悉”的、没有陌生人的。B.乡土社会的信用产生于对一种行为规矩熟悉到不假思索的可靠性,这种信用比法理社会中的契约可靠。C.

在现代化的大趋势下,中国当今乡村社会的后乡土性色彩愈发明显,乡村变迁与社会现代化并行相随。D.如今的乡村社会中,虽然村落共同体依然存在和延续,但社会经济的转型正驱动着乡土文化发生变迁。3.下列语句所描写的生活具有“乡土社会”特征的一项是()A.安土重迁,黎民之性。B.涉江采芙蓉,兰泽多芳草

。C.孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。D.六根清净方成稻,后退原来是向前。4.请结合材料,简要概括中国乡村从“乡土社会”到“后乡土社会”的特征变化。【答案】1.C2.B3.A4.①乡村人口大量向外流动,如今的村落已演变为“流动的村庄”和“空巢社会”。②农业已经不再是

农民主要的生计模式。【解析】【1题详解】本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。C.“具体描述了中国乡土社会的特征”说法错误。从材料二第一段“乡土中国‘并不是具体的中国社会的素描,而是包含在具体的中国基层传统社会

里的一种特具的体系,支配着社会生活的各个方面’”可知,“乡土中国”并不是具体的中国乡土社会的素描。故选C。【2题详解】的本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。B.“这种信用比法理社会中的契约可靠”错,依据材料一“在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规

矩的自由。这和法律所保障的自由不同。规矩不是法律,规矩是‘习’出来的礼俗”“乡土社会里从熟悉得到信任,乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性”可知,这里只是指出二

者的不同,乡土社会熟悉到不假思索的可靠性是乡土社会信用的基础,但是法理社会中的信用就需要契约来维护,两者适用环境不同,没有谁更可靠的比较。故选B。【3题详解】本题考查学生理解文章重要概念含义的能力。“乡土社会”特征包括:乡下人离不了泥土,在乡下住,种地是最普通的

谋生办法;以住在一处的集团为单位的孤立和隔膜,但孤立和隔膜并不是绝对的,人口流动率小,生活富于地方性,是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。A.体现了“乡土社会”的“乡下人离不了泥土”“人口流动率小”的特征。B.是一首情诗,表现由于战争、徭役和仕宦等造成的有情人的离别。不符

合乡土社会“人口流动率小,生活富于地方性”等特征。C.“独钓寒江雪”是与外界完全的隔绝状态,而根据材料一第二段“孤立和隔膜并不是绝对的”可知,乡土社会的隔绝不是绝对的。故不具有“乡土社会”特征。D.此句以六根清净方可学佛修道,比喻插秧时洗净秧根有利秧苗成长。

后退原来是向前,富含哲理,乃暗喻方便修行之法。不具有“乡土社会”特征。故选A。【4题详解】本题考查学生对文章信息的整合和对内容的理解、概括能力。从材料二第五段“变迁之后的乡土性特征,突出地表现在村落所发生的巨大变化之上,那就是在改

革开放后,乡村人口大量向外流动,如今的村落已演变为‘流动的村庄’和‘空巢社会’……”可以总结出,首先,与传统的“乡土社会”相比,“后乡土社会”中乡村人口大量向外流动,如今的村落已演变为“流动的村庄”和“空巢社会”。从

材料二第六段“后乡土社会的另一个重要变迁就是农户生计模式的转型,尽管在乡村发展进程中,农业经济与粮食生产也在不断增长和发展,但是对于多数农户而言,农业却已经不再是主要的生计模式。多数农户的生计模式属于农业+副业的兼业模式,而且越来越多农户的主要经济收入与生活来源是依靠外出打工或工商

经营”可知,在“后乡土社会”,农业已经不再是农民主要的生计模式,而变成了农业+副业的兼业模式,而且越来越多农户的主要经济收入与生活来源是依靠外出打工或工商经营。(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)阅读下面的文字,完成下面小题。材料一:百合花(节选)茹志鹃天黑了,天

边涌起一轮满月。我们的总攻还没发起。敌人照例是忌怕夜晚的,在地上烧起一堆堆的野火,又盲目地轰炸,照明弹也一个接一个地升起,好像在月亮下面点了无数盏汽油灯,把地面的一切都赤裸裸地暴露出来了。在这样一个“白夜”里来攻击,有多困难,要付出多

大的代价啊!乡干部又来了,慰劳了我们几个家做的干菜月饼。原来今天是中秋节了。啊!中秋节,在我的故乡,现在一定又是家家门前放一张竹茶几,上面供一副奇烛,几蝶瓜果月饼。孩子们急切地盼那炷香快些焚尽,好早些分摊给月

亮娘娘享用过的东西,他们在茶几旁边跳着唱着:“月亮堂堂,敲锣买糖……”或是唱着:“月亮娉婷,照你照我……”一会儿,我们的炮响了,天空划过几颗红色的信号弹,攻击开始了。不久,断断续续地有几个伤员下来,包扎所的空气立即紧张起来。

包扎所的担架不够了,好几个重彩号不能及时送后方医院,耽搁下来。我不能解除他们任何痛苦,只得带着那些妇女,给他们拭脸洗手,有些还得解开他们的衣服,给他们拭洗身上的污泥血迹。做这种工作,我当然没什么,可那些妇女又羞又怕,就是放

不开手来,大家都要抢着去烧锅,特别是那断媳妇。我跟她说了半天,她才红了脸,同意了。不过只答应做我的下手。前面的枪声,已响得稀落了。感觉上似乎天快亮了,其实还只是半夜。外边月亮很明,也比平日悬得高。前面又下来一

个重伤员。屋里铺位都满了,我就把这位重伤员安排在屋檐下的那块门板上。担架员把伤员抬上门板,但还围在床边不肯走。一个上了年纪的担架员,大概把我当做医生了,一把抓住我的膀子说:“大夫,你可无论如何要想办法治好这位同志呀!你治好他,我…

…我们全体担架队员给你挂匾!……”他说话的时候,我发现其他的几个担架员也都睁大了眼盯着我,似乎我点一点头,这伤员就立即会好了似的。我心想给他们解释一下,只见新媳妇端着水站在床前,短促地“啊”了一声。我急拨开他们上前一看,我看见

了一张十分年轻稚气的圆脸,原来棕红的脸色,现已变得灰黄。他安详地合着眼,军装的肩头上露着那个大洞,一片布还挂在那里。“这都是为了我们……”那个担架员负罪地说道,“我们十多副担架挤在一个小巷子里,准备往前运动,这位同志走在我们后面,可谁知道反动派不知从哪个屋顶

上撂下颗手榴弹来,手榴弹就在我们人缝里冒着烟乱转,这时这位同志叫我们快趴下,他自己就一下扑在那个东西上了……”新媳妇又短促地“啊”了一声。我强忍着眼泪,跟那些担架员说了些话,打发他们走了。我回转身看见新媳妇已轻轻移过一盏油灯,解开他的衣服,她

刚才那种忸怩羞涩已经完全消失,只是庄严而虔诚地给他拭着身子,这位高大而又年轻的小通讯员无声地躺在那里……我猛然醒悟地跳起身,磕磕绊绊地跑去找医生,等我和医生拿了针药赶来,新媳妇正侧着身子坐在他旁边。她低着头,正一针一针地在缝他衣肩上那个破洞。医生听了听

通讯员的心脏,默默地站起身说:“不用打针了。”我过去一摸,果然手都冰冷了。新媳妇却像什么也没看见,什么也没听到,依然拿着针,细细地、密密地缝着那个破洞。我实在看不下去了,低声地说:“不要缝了。”她却对我异样地瞟了一眼,低下头,还是一针一针地缝

。我想拉开她,我想推开这沉重的氛围,我想看见他坐起来,看见他羞涩的笑。但我无意中碰到了身边一个什么东西,伸手一摸,是他给我开的饭,两个干硬的馒头……卫生员让人抬了一口棺材来,动手揭掉他身上的被子,要把他放进棺材去。新媳妇这时脸发白,劈手夺过被子,狠狠地瞪

了他们一眼。自己动手把半条被子平展展地铺在棺材底,半条盖在他身上。卫生员为难地说:“被子……是借老百姓的。”“是我的——”她气汹汹地嚷了半句,就扭过脸去。在月光下,我看见她眼里晶莹发亮,我也看见那条枣红底色上洒满白色百合花的被子,这象

征纯洁与感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸。材料二:散文体小说是介于散文和小说之间的一种小说文体。这类小说情节散文化,不以曲折的故事情节取胜,也少有冲突,缺乏悬念,呈现给读者的多是日常生活的自然状态,主张“不装假,事实都恢复原状,展示生活的本色”,叙述者的情致自

然地融注、浸洒在平淡的描写中,往往表现了作者的一种强烈感受,打破了小说的某些限制,自由的表达了作者的思想。5.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是()A.在满月的夜里,敌人还是烧起一堆堆的野火,盲目地轰炸,升起许多的照明弹,这反映了他们

的色厉内荏。B.在拭洗伤员身上时,“大家都要抢着去烧锅”,这让“我”理解了小通讯员之前所说的“老百姓死封建”。C.“两个干硬的馒头”既表现了小通讯员战士对“我”的关心,也反映出了当时部队生活条件的异常艰苦。D.从不太愿意借被子到坚决地用自己的被子为通讯员入殓,表明通讯员的牺牲给新媳妇

带来了深深的震撼。6.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是()A.“白夜”等环境描写凸显了我军部队进攻的困难,也为下文描写战斗的紧张和通讯员的牺牲作铺垫。B.借担架员之口叙述通讯员的英勇事迹,使情节简约集

中,并从侧面表现通讯员舍己为人的高尚品格。C.新媳妇“细细地、密密地缝着那个破洞”这个动作的描写,表现她内心对通讯员的崇敬、痛惜之情。D.“我”既是作者本人,又是故事叙述者和情节发展的重要推动者,用第一人称增加了小说的真实性。7.文中画横线处是“我”

对家乡过中秋节的风俗和温馨场景的回忆,这个插入内容有何作用?8.《百合花》具有散文体小说的特征,请结合材料二谈谈其具体表现。【答案】5.B6.D7.①叙写了故乡中秋佳节的美好习俗,舒缓了小说的叙事节奏,缓解了战争的紧张气氛。②对中秋佳节的

深情回忆,与后文战斗的残酷和通讯员的牺牲形成反差,体现了“我”对安宁幸福美好生活的向往。8.①没有激烈的矛盾冲突。《百合花》没有正面描写战争的残酷,而是描写了新媳妇和通讯员美好的第二次相见,虽误解却有情趣。②清新自然的人物形象。通讯员和新媳妇,

他们都有着像百合花一样高尚、纯洁、美好的心灵,军民之间的感情也像百合花一样纯洁、高尚、美好,战士和战士之间的情感也像百合花一样纯洁、高尚、美好。③语言的诗意美。《百合花》的语言不论叙述、描写还是对话,都给人一种清新、优美的感觉,把战争故事写得充满诗意。

【解析】【5题详解】本题考查学生综合赏析文学作品的思想内容的能力。B.“理解了小通讯员之前所说的‘老百姓死封建’”错,由原文“可那些妇女又羞又怕,就是放不开手来,大家都要抢着去烧锅”可知,是因为那些妇女又羞又怕,不能理解为“死封建”。故选B。【6题详解】本题考查学生综合赏析文学作品的艺术手法的

能力。D.“作者本人”错,“我”是作品中的人物,不是作者本人。故选D。【7题详解】本题考查学生分析文章重要情节的作用的能力。由“中秋节,在我的故乡,现在一定又是家家门前放一张竹茶几,上面供一副香烛,几

碟瓜果月饼”可知,画线句子叙写了故乡中秋佳节的美好习俗,舒缓了小说的叙事节奏,缓解了战争的紧张气氛;同时,对中秋佳节的深情回忆,与后文战斗的残酷和通讯员的牺牲形成反差。“孩子们急切地盼那炷香快些焚尽,好早些分摊给月亮娘娘享用过的东西,他们在茶几旁边跳着唱着:‘月亮堂堂,敲锣买糖…

…’或是唱着:‘月亮嬷嬷,照你照我……'”更体现了“我”对安宁幸福美好生活的向往。8题详解】本题考查学生评价作者表现出的价值判断和审美取向的能力。①没有激烈的矛盾冲突。由“新媳妇又短促地‘啊’了一声。我强忍着眼

泪,给那些担架员说了些话,打发他们走了。我回转身看见新媳妇已轻轻移过一盏油灯,解开他的衣服,她刚才那种忸怩羞涩已经完全消失,只是庄严而虔诚地给他拭着身子,这位高大而又年轻的小通讯员无声地躺在那里……新媳妇正侧着身子坐在他旁边”“她却对我异样地瞟了一眼,低下头,还是一针一针地缝。我想

拉开她,我想推开这沉重的氛围,我想看见他坐起来,看见他羞涩的笑……”等可知,文本没有正面描写战争的残酷,而是通过通讯员受伤、牺牲,描写了新媳妇和通讯员美好的第二次相见,这时的新媳妇在包扎所帮忙,在紧张抢救的氛围中充满

了同志间的关爱和情趣。②清新自然的人物形象。“这时这位同志叫我们快趴下,他自己就一下扑在那个东西上了……”小说中通讯员在小巷中扑向那冒烟乱转的手榴弹,为了保护担架队员表现出来的英勇无畏的精神。“新媳妇端着水站在床前,短促地‘啊’

了一声”“新媳妇又短促地‘啊’了一声”“庄严而虔诚地给他拭着身子”“她低着头,正一针一针地在缝他衣肩上那个破洞”通讯员和新媳妇,他们都有着像百合花一样高尚、纯洁、美好的心灵;“一个上了年纪的担架员,大概把我当做医生了,一把抓住我的膀子说:‘大夫,你可无论如何要想办法治好这位同志呀!你治好他,我…

…我们全体担架队员给你挂匾!……’”军民之间的感情也像百合花一样纯洁、高尚、美好;战士和战士之间的情感也像百合花一样纯洁、高尚、美好。③语言的诗意美。“我看见了一张十分年轻稚气的圆脸,原来棕红的脸色,现已变得灰黄。他安详地合着眼”“新媳妇却像什么也

没看见,什么也没听到,依然拿着针,细细地、密密地缝着那个破洞”“我也看见那条枣红底色上洒满白色百合花的被子,这象征纯洁与感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸”《百合花》的语言不论叙述、描写还是对话,都给人一种自然、清新、柔和、优美的感觉

,把一个流血牺牲的战斗故事,写得充满诗意。《百合花》的语言不论叙述、描写还是对话,都给人一种清新、优美的感觉,把战争故事写得充满诗意。二、古代诗文阅读(37分)(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)阅读下面的文言文,完成下面小题。登泰山记.姚鼐泰山

之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳.谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。余以乾隆三十九年十二月,自京师乘.风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登。四十五里,道皆砌石为

磴,其级七千有余。泰山正南面有三谷。【中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既

上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭..,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若樗蒱数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红

光动摇承之,或曰,此东海也。回视日观以西峰或得日或否绛皓驳色而皆若偻亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圆。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观

数里内无树,而雪与人膝齐。桐城姚鼐记。9.文中画波浪线部分有三处需加断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。回视A日观B以西峰C或得日D或否E绛皓驳色F而G皆若偻10.下列对文中加点的词语及相关内容

的解说,不正确的一项是()A.记,是一种写景叙事的文体,目的往往在于抒发作者的情怀和抱负。B.阳,古代指山南水北朝向日光的地方,与之相对,山北水南则为阴。C.乘,指冒着,与苏轼所写的“我欲乘风归去”中“乘”的词义相同。D.城郭,古时候城墙有内外两道之分,里面的为“城”,外面的为“郭”。1

1.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是()A.文章围绕作者的游踪,叙述了作者携友人冬日登泰山观日出的经过,描写了泰山雪后的瑰丽景色和日出时的雄奇景象。B.文章第三段,作者按照时间顺序依次写了泰山日出时、日出后这两

个时间段的景色,描绘了泰山日出变化迅速的画面。C.本文在写泰山的高峻时,巧妙地运用了侧面描写的手法,如在山上看到的“半山居雾若带然”和“自足下皆云漫”等。D.作者选择除夕前夜冒雪攀登泰山,在万家团聚时,迎接新一轮红日喷薄而出,展现了不畏艰难、雪后登山的特殊情趣。12.把文中画横线的句

子翻译成现代汉语。(1)及既上,苍山负雪,明烛天南。(2)稍见云中白若樗蒱数十立者,山也。【答案】9.CEF10.C11.B12.(1)等到已经登上山顶,只见青山上覆盖着白雪,(雪)光照亮了南面的天空。(2)依稀可见云中几

十个白色的像骰子似的东西,那是山峰。【解析】【9题详解】本题考查学生文言文断句的能力。句意:回头看日观峰以西山峰,有的被日光照到,有的没照到,或红或白,颜色错杂,都像弯腰曲背鞠躬致敬的样子。“回视”作谓语,“日观以西峰”作宾语,应在C处断

开;“或得日或否”“绛皓驳色”“而皆若偻”分别形容山峰颜色、状态,应在EF处断开;故CEF处断开。【10题详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识和文言实词意义的能力。A.正确。B.正确。C.错误。“乘”,冒着;乘着。句意:从京城冒着风雪

启程。/我打算乘着风飞向明月、回到天上。D.正确。故选C。【11题详解】本题考查学生理解文章内容,并筛选重要信息的能力。B.“写了泰山日出时、日出后这两个时间段的景色”错,作者按照时间顺序依次写了泰山日出前、日出时、日出后这三个时间段的景色。故选B【12

题详解】本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。(1)“既”,已经;“负”,覆盖;“明”,(雪)光;“烛”,照亮。(2)“稍”,逐渐;“白若樗蒱数十立者”,定语后置,“数十立白若樗蒱者”;“稍见云中白若樗蒱数十立者,山也”,判断句。参考译文:泰山的南面,汶水向西流;它的北面,济水向东流。南面山谷

的水都流入汶水,北面山谷的水都流入的在。济水。在那南北山谷分界的地方,是古长城。最高处的日观峰,在古长城南面十五里。我在乾隆三十九年十二月,从京城冒着风雪启程,经过齐河、长清两县,穿过泰山西北面的山谷,越过长城的城墙,到了泰安。这月丁未日,我同知府朱孝纯字子颍的从南面的山脚上山。四十五里长的路

上,都是石头砌的台阶,有七千多级。泰山正南面有三个山谷。(其中)中谷的水环绕泰安城,这就是郦道元书中所说的环水。我起初沿着中间的山谷进山,走了一小半段,越过中岭,又沿着西面的山谷走,就到了山顶。古时候登泰山,是沿着东面的山谷进去,路

上有个天门。这东边的山谷,古时候称它为“天门溪水”,我没有到过那里。现在(我)经过的中岭和山顶,有山崖像门槛一样横在路上的,人们都叫它天门。一路上大雾弥漫、冰冻溜滑,石阶几乎无法攀登。等到已经登上山顶,只见青山上覆盖着白雪,(雪)光照亮了南面的天空

。远望夕阳映照着泰安城,汶水、徂徕山就像是一幅美丽的山水画,停留在半山腰处的云雾,又像是一条舞动的飘带似的。戊申这一天是月底,五更的时候,我和子颍坐在日观亭里,等待日出。这时大风扬起的积雪扑面打来。日观亭东面从脚底往下一片云雾弥漫,依

稀可见云中几十个白色的像骰子似的东西,那是山峰。天边的云彩形成一条线(呈现出)奇异的颜色,一会儿又变成五颜六色的。太阳升上来了,红的像朱砂一样,下面有红光晃动摇荡着托着它。有人说,这是东海。回头看日观峰以西的山峰,有的被日光照到,有的没照到,或

红或白,颜色错杂,都像弯腰曲背鞠躬致敬的样子。日观亭西面有岱祠,还有碧霞元君祠;皇帝的行宫在碧霞元君祠的东面。这一天,(还)观看了路上的石刻,都是从唐朝显庆年间以来的,那些更古老的石碑都已经模糊或缺失了。那些偏僻不对着道路的石刻,都赶不上去看了。山

上石头多,泥土少。山石都呈青黑色,大多是平的、方形的,很少有圆形的。杂树很少,多是松树,松树都生长在石头的缝隙里,树顶是平的。冰天雪地,没有瀑布,没有飞鸟走兽的声音和踪迹。日观峰附近几里以内没有树木,积雪

厚得同人的膝盖一样平齐。桐城姚鼐记述。(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首宋词,完成下面小题。念奴娇•赤壁怀古苏轼大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英

发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。13.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是()A.“浪淘尽”联系起永远奔流的江水和已经消逝了的“千古风流人物”,为全词设置了广阔的空间和悠远的时间

背景。B.“江山如画,一时多少豪杰”两句,既由衷地赞叹了上片描绘的大自然雄奇画卷,又引出下片与之相称的英雄豪杰。C.在“赤壁之战”涉及到的人物中,作者选择了年轻有为的周瑜,既表达了对他的仰慕,又反衬自己被贬黄州的困窘。D.作者发出“人生如梦”的感慨,并洒酒祭奠江月,表达了仕途坎坷、壮志难酬的失意

,使全词充斥浓厚的感伤之情。14.请赏析“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”这几句写景的妙处。【答案】13.D14.以“乱”修饰“穿空”之“石”,表现出岩峰错列、直插云霄之势;以“惊”修饰“拍岸”之“涛”,表现出拍击江岸的波涛之猛;以“卷”状写如“千堆雪”的浪花,形象地表现出汹涌的波涛猛

拍陡峭的江岸,翻卷而起形成簇簇浪花,宛如堆堆白雪的景象。这几句描写赤壁之景,有形有声有色,表现了所游之地的壮丽奇险,抒发了词人的赞叹之情。【解析】【13题详解】本题考查学生分析理解诗歌思想内容的能力。D.“使全词充斥浓厚的感伤之情”错,本词是豪放词,总体看气象磅礴,格调雄浑,洒酒祭奠江月,有旷达之

情,并没有浓厚的感伤。故选D。【14题详解】本题考查学生赏析诗歌写景句的能力。本句意为“岸边乱石林立,像要刺破天空,惊人的巨浪拍击着江岸,激起的浪花好似千万堆白雪”,其中“雪”比喻波涛,“穿”“拍”“卷”等动词也用得形象生动,引出下文“江山如画”的感慨。先写江岸石壁,“乱”写出山石

的险怪,“穿”写出乱石高耸入云的气势。再写江面波涛,“惊”写波涛汹涌,“拍”描绘出水石相搏的力度。“卷”句写出浪花四溅,狂澜奔腾起伏的异景。以“乱”修饰“穿空”之“石”,表现出岩峰错列,直插云霄的态势;以“惊”修饰“

拍岸”之“涛”,表现出拍击江岸的波涛汹涌奔腾。声音、色彩、姿态,无不逼真,极具拟人化。“卷起千堆雪”中“卷起”这个动词,“千堆雪”这个比喻,形象地表现出汹涌的波涛猛拍陡峭江岸,翻卷而起形成簇簇浪花,宛如堆堆白雪,描绘了一幅奇险雄伟的画面。(三)名篇名句

默写(本题共1小题,9分)15.补写出下列句子中的空缺部分。(1)荀子在《劝学》中通过对“致千里”“绝江河”等现象产生的原因分析后,得出的结论句是“__________,__________”。(2)李白在《梦游天姥吟留别》中直抒胸臆,表现自己蔑

视权贵的句子是“__________,__________?”(3)秦观《鹊桥仙》中“__________,__________”的两句,通过“一”与“无数”的比较,赞叹一年一次相逢的美好胜过人间千万遍的相会。(4)毛泽东在青年时代就有“自信人生二百年,会当击水三千里”的鸿鹄大志,他在《沁园春•

长沙》中用“__________,__________,__________?”写出了劈波斩浪的革命豪情。【答案】①.君子生非异也②.善假于物也③.安能摧眉折腰事权贵④.使我不得开心颜⑤.金风玉露一相逢⑥.便胜却人间无数⑦.曾记否⑧.到中流击水⑨.浪遏飞舟【解析】【详

解】本题考查学生默写常见的名篇名句的能力。易错字词:生、摧、事、遏。三、语言文字运用(20分)(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,10分)阅读下面的文字,完成下面小题。2024年的第一个网红城市诞生了,进入2023年底,从各地飞往哈尔滨赏冰乐雪的游客①,截至2

023年12月20日,哈尔滨机场全年旅客吞吐量超过2000多万人次,成为首家2023年东北地区客流突破2000万的机场。为了招待冬日来客,哈尔滨下足了功夫。游客想拍带月亮的雪景,哈尔滨就用无人机升起人造月亮;怕大家冷,广场建起了“温暖驿站”;连冻梨、

冻柿子都开始切片摆盘,变得精致起来……热火朝天的“冰城”像对待家人一样,捧出一颗真心服务游客,我们隔着屏幕都能感受到这份②的舒心。有人说,哈尔滨的走红背后可能也有“高人”。但其实,任何一座城市的走红,都是很难被“计划”出来的。能不能火,火到什么程度,乃至能够火多久,都具有

相当的偶然性。但要想“出圈”,有一些前提条件是最基本的,那就是必须得有“用户思维”,得从游客的角度③地了解他们到底“好.哪一口”,并愿意去为之改变,而不是高高在上,让游客来适应自己。16.请在文中横线处填入恰当的成语。17.文中画波浪线的句子有两处语病,请进行修改,使语

言表达准确流畅,逻辑严密,不得改变原意。18.下列句子中的“好”和文中加点的“好”意义相同的一项是()A.秦氏有好女,自名为罗敷。B.晚年唯好静,万事不关心。C.今日云景好,水绿秋山明。D.好雨知时节,当春乃发生。【答案】16.①络绎不绝②宾至如

归③设身处地17.哈尔滨机场全年旅客吞吐量超过2000万人次,成为2023年东北地区首家客流突破2000万的机场。18.B【解析】【16题详解】本题考查学生正确使用成语的能力。①处,根据“从各地飞往哈尔滨”及后面的游客数据,应填表示人多而且源源不断的词,可填“络绎不

绝”。络绎不绝:形容行人、车马、船只等来往频繁,连续不断。②处,这份舒心是指游客被哈尔滨“像对待家人一样”,可填“宾至如归”。宾至如归:客人到这里就像回到自己家里一样,形容招待客人热情周到。③处,根据横线前面的“得从游客的角度”,应填表示为别人着想的词语,故填“设身处地”。设身处

地:设想自己处在别人的境地。指站在别人的处境替别人着想。【17题详解】本题考查学生辨析并修改病句的能力。画线句子有两处语病:第一处,“超过2000多”,不合逻辑,删掉“多”;第二处,语序不当,多项定语中的“首家”应该放在表示领属的“东北地区”后面。【18题详解】本题考查学生分析理解不同语境下同一

词语的不同意义和用法的能力。原文“好哪一口”中的“好”是“喜好、喜欢”的意思,读hào。A.指女子的容貌美丽。B.指喜好。C.指风景优美。D.指优点多或使人满意的。故选B。(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,10分)阅读下面的文字,完成下面小题。随着天气越来越冷,早晨起床似乎变得也越来越难

,睡醒了总想赖会儿床。①,我们就越不想起床呢?首先是因为光照和温度对我们睡眠的节律和质量有着重要的影响。我们的大脑会分泌一种叫作褪黑素的物质,它就像是“睡眠开关”,能够促进睡眠并延长睡眠时间。而这个“开关”受到光照的调节,

清晨的阳光会抑制褪黑素的分泌,告诉大脑现在是白天,该起床了。在寒冷的冬天,太阳出来得晚,②,容易让人感到困倦,醒不过来。此外,天气太冷时,睡眠质量会下降,睡不好,自然也就导致了白天醒不来。另外,苏醒的过程也会受到环境温度的影响,当天气变冷时,需要花费更多的时间才能使核心体温恢复,把人从睡眠状

态中唤醒。总结下,天冷不想起床,③,而是身体在适应环境。19.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过12个字。20.画横线的句子若改成“我们大脑分泌出的褪

黑素可以促进睡眠并延长睡眠时间”,从语义上看二者基本相同,但是原文表达效果更好,为什么?请作简要分析。【答案】19.①为什么天气越冷②褪黑素持续分泌③不是因为懒20.(1)原文用三个分句,介绍“褪黑素”更有层次,使陌生的概念更

通俗易懂。(2)原文运用比喻修辞,把褪黑素比作“睡眠开关”,使抽象的概念更形象生动。【解析】【19题详解】本题考查学生语言表达之情境补写的能力。①前面说“天气越来越冷”,人变得赖床,此处是对这一现象提出疑问;承接“我们就越不想起床呢?”可知前

面应有“为什么”,同时与天气冷有关,应填:为什么天气越冷。②前面说褪黑素“能够促进睡眠并延长睡眠时间”,此处说太阳出来得晚,“人感到困倦,醒不过来”,可见是褪黑素的作用。应填:褪黑素持续分泌。③最后一段做总结,由

前文可知,人天冷不想起床,睡醒了总想赖会儿床,并不是因为人懒,而是身体在适应环境。应填:不是因为懒。【20题详解】本题考查学生分析句子表达效果的能力。从句式看,原句由三个分句组成,分别从概念、功能、作用等角度介

绍“褪黑素”,使这一陌生的概念变得通俗易懂;而改句是一个长单句,句子形式太长,造成普通民族理解上的困难。从语言风格看,原句“它就像是‘睡眠开关’”运用比喻修辞,把褪黑素比作“睡眠开关”,形象生动的介绍这种物质在睡眠中起到的作用,使抽象的概念

变得通俗易懂。四、写作(60分)21.阅读下面的材料,根据要求写作。上世纪四十年代,为进行社会学研究,费孝通先生扎根基层,长期在云南、广西等地的乡村进行实地考察。他深入农村基层,与农民深入交流,观察他们的日常生活和生产劳动,对中国农村社会结构、文化背景以及发展历程进行深入剖

析,搜集了大量一手资料。正是这种扎根泥土、脚踏实地的实践精神,为他撰写《乡土中国》一书奠定了坚实的基础。以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。【答案】例文:临渊羡鱼,不如退而结网学习《乡土

中国》整本书阅读时,我们无不为费孝通先生的真知灼见、鞭辟入里而叹服。但是,这一惊人杰作并非横空出世,而是经过费先生扎根泥土、脚踏实地的实践而得出。由此可见,我们必须注重实践、脚踏实地。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。人都知晚清政府夜郎自大,摇摇欲坠。有人吞云吐雾,享索享受死前的痛快;有人浑然

不知,朝暮间开口闭口言:我大清国八旗子弟,如何如何。谭嗣同等“六君子”振臂高呼,不惜以命去换国人之惊醒。如鲁迅所写:一间铁皮屋子,囚住的人昏昏欲睡,偶尔有人拼命呐喊,捶打墙壁。这是不甘为人做奴的勇气,是我以我血荐轩辕的信念。一人之力救得

了将亡之国?不一定。可十人,百人,千人呢?鲁迅先生是看清了,才去弃医从文,用笔做投枪,作匕首,以文之力,以己之力,像微弱的光,唤醒沉睡的人,唤醒迷茫的人,引领新青年,创建新文化,为更多的人寻找信念。终于,星星之

火燎原,一者呼百者应。新文化运动的旗帜呼啦啦张开,有了思想的中国青年成了“民族之脊梁”,这便是行之力量。桃李不言,下自成蹊。论说服力,行自要比说管用。中国的发展是举世瞩目的,有人言:罗马不是一日建成。我们的五年计划,十年计划时,十五年计划是

什么?是蓝图。真正的梦想成真的是实干。两弹一勋是国之栋梁,袁公是世之粮仓,屠呦呦是仁心圣手,这是多少颗默默发光的星星才组合成一条中国的“银河”?扬我国威,永远不是口号。他是无数人的汗水,泪水凝聚成的神话!中华巨龙的腾飞,不是我们高歌就能唱出的华章,他是多少中华儿女兢兢业业奋战的成绩!2022

北京冬奥会开幕式闭幕式圆满成功,有人说:老谋子的点子精妙绝伦!这才说对一半。中国式浪漫,盛大展现是想与作的完美结合。中国人用实力进行文化传承,中国人用行动展示万物和谐共生演。言既出,行必果。行之有方法,才有好的效果。所以张艺谋导演的能耐绝对不是他敢于

想,更重要的是他能用行动把想象变成现实!今日之你我不缺誓言,我们缺埋头去干的行动!来吧,不要羡慕谷爱凌是天才少女。做好一张考卷,学习一项技能,实现一个梦想,你我就是中国好少年,让我们一起行动吧!【解析】【详解】本题考查学生写作的能力。审题:这是一道记叙性材料作文题。材料讲述了费孝通先生进行

社会学研究时扎根基层、实地考察、深入调研的经历。在此基础上,材料最后一句话对此予以总结,说明他的所作所为都体现了宝贵的扎根泥土、脚踏实地的实践精神,并指出这种实践精神,为他后来的《乡土中国》创作奠定了坚

实的基础。也就是说,想要有所“知”,必须要以坚实的实践(也就是“行”)作为基础。写作时,可以重点针对“扎根泥土、脚踏实地的实践精神”展开话题,说明我们想要成功,需要脚踏实地,夯实基础,需要沉潜下去,在“钻、精、深”上下功夫。对此,可以采用对比论证

的手法,通过分析能够坚持脚踏实地与好高骛远不能脚踏实地沉潜积累的不同结果,从而鲜明地表达观点。也可以从“知”与“行”的角度展开思辨性分析,并重点强调以“行”践行“知”的观点,说明只有经过实际行动、脚踏实地的积

累,我们的“知”才不是空中楼阁。立意:1.脚踏实地,才能取得成功。2.深入实际,明辨慎思,承担责任。3.力行以见远,深思激活力。