DOC

DOC

【文档说明】黑龙江省牡丹江市第一高级中学2023-2024学年高二下学期5月期中考试 历史 含解析.docx,共(25)页,115.954 KB,由envi的店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-2d03c7c5eabc2b8cd9ad65ea72ea489d.html

以下为本文档部分文字说明:

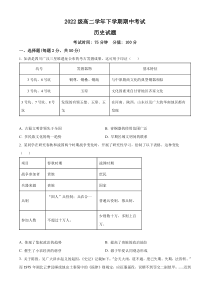

2022级高二学年下学期期中考试历史试题考试时间:75分钟分值:100分一、选择题(每题2分,共50分)1.如表是四川广汉三星堆遗址公布的考古发掘成果。这可用于印证()坑号发掘器物基本特征3号坑、8号坑铜尊、铜罍、铜瓿与中原殷商文化的典型铜器相似3号坑、4号坑

玉琮文化因素来自甘青地区齐家文化3号坑、7号坑、8号坑发现的有领玉壁、玉璋、玉戈在河南、陕西、山东以及广大的华南地区都有发现A.古蜀文明曾领先于全国B.青铜器的使用范围广泛C.多民族文化的统一趋势D.早期区域文明间的联系2.某同学在研究春秋和战国两个时期战争变化时,开展了研究性学习,绘制了以下表

格。这种变化()项目春秋时期战国时期战争参加者贵族庶民兵器来源贵族国家兵制“国人”兵役制;兵农合一普遍兵役制、募兵制。参加人数不超过十万人。少则数十万,多则上百万。A.体现了集权政治的趋势B.提高了贵族的政治地位C.催生了小农经济的萌芽D.源于华夏认同观念形成3.关于陈胜、吴广大泽乡起义的起因,《

史记》记载如下:“会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。”而1975年湖北云梦县睡虎地出土秦简中的《徭律》则规定,应征服徭役,误期不到罚交二副铠甲;……迟到。十天以上,罚交一副铠甲。此条款与《史记》中“失

期,法皆斩”存在较大差异。这表明()A.《史记》属于私人修史可信度较小B.起义原因因年代久远无法考证C.新史料发现有助于史学研究的深入D.秦简律文否定了秦朝法律严苛4.汉武帝时期,将铸币、煮盐、冶铁的权力收归朝廷;把原来因路远而运价高、损耗大的贡品,设官经理,运到缺

货地高价出售,得钱归官;在京师设官,对一些货物实行贱买贵卖。此外,汉武帝还下令对商人和高利贷者加重征收财产税,责令商人自报财产,自报财产不实者,罚戍边两年,财物没收。汉武帝的这些措施()A.增强了危机化解能力B.推动了商品经济发展C.解决了政府财政危机D.扭

转了经济凋敝困境5.作为独立的社会阶层,士人经历了西汉时由游士到儒士,东汉时由儒士向士大夫的转变,从体制外走入体制内。吕思勉对此评价说“自西汉以前,言治者对社会政治竭力攻击,东汉以后,此等议论渐不复闻。”这反映了()A.以文教治天下成为共识B.儒家

政治伦理趋向强化C士人参政意识持续提升D.儒学社会地位不断提高6.唐代医学家孙思邈在《大医精诚》中提出“若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富”;宋代的《太平惠民合剂局方》中出现了藿香正气散、四君子汤等方剂名称;明代医学家发展出了

气化论和体用论等中医理论。这些都反映出古代中医A.医德水平长期领先世界B.重视临床经验的积累C.受到主流思想影响明显D.重道德轻技术的弊病7.北宋时期,受气候因素影响,岭南地区瘴病多发,给当地民众的身体和心理造成严重影

响,对中央政府经略岭南带来严峻挑战。为此,北宋政府通过医药知识传播、医药救助、改善当地居住环境等举措应对瘴病盛行问题。这些举措()A.旨在促进岭南医药学的发展B.客观上强化中央对岭南的治理C.丰富了岭南医药文化的内涵D.有效解决了该地区的瘴

病问题8.秦汉开始直至元朝的1500多年是丝绸之路的1.0时代,这一时代,陆上丝绸之路主要维系了中原与周边少数民族的交往。1405年,朱棣派遣郑和第一次下西洋,此后郑和又六次下西洋,最远到达东非,拓展了海上丝绸之路。这是丝绸之路2.0时代的开端。促成这种转

变的因素主要是A.经济重心的南移B.明朝对外政策开明.C.航海技术的进步D.商品经济的发展9.晚清官员岑春煊曾谓,中国“驱虏卫生之事,夙所未习。海通已来,五洲之民,相率莅此,奇疾怪征,挟以俱至。医者不察,思以旧有之术应之,不得当则委之劫运,罹疫死者,岁辄有闻”。岑氏意在强调()A.通商

口岸地区瘟疫高发B.西方侵略导致瘟疫流行C.当时瘟疫防控面临新挑战D.传统社会不重视瘟疫防治10.下表为1870-1900年的铁路里程(单位:千公里)。对这一现象解读正确的有()年份全世界欧洲美洲亚洲非洲澳洲1870年2101

05938221880年37316917516581890年617224331349191900年790284402602024①推动资本主义世界市场初步形成②密切了国际间的经济文化交流③有利于全球水陆运输网络的形成④得益于第二次工业革命的推动A.①②B

.②③C.③④D.②④11.下表为1902~1904年中国译书统计简表。据此可以推知英美日其他百分比哲学宗教1022327.0文学艺术834114.9史地810902024.0社会科学133833725.5自然科学109732021.0应用科学3324

2610.5杂录522477.1百分比10.76.060.223.1100.0A.中体西用思想的传播受到了抑制B.中外交汇促进改革思想深入发展C.救亡图存探索路径发生重大变化D.崇尚科学成为了社会的主流思潮12.戊戌变法时期,严复在《救亡决论》中历数中国传统文化弊端并指出“中

国不变法则必亡矣。”1918年严复又力主回归传统,高呼:“回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区。”促成这一转变的主要原因是A.马克思主义的广泛传播B.一战暴露西方文明的弊端C.中国传统文化价值凸显D.戊戌变法运动的失

败13.19世纪末20世纪初,康有为强调国人应重视文物搜集,“以考进化之据”,“以证吾国之文明”。20世纪20年代以后,学术界进行了一系列考古发掘,推翻了西方学者“中国文化西来说”的谬论。这深刻反映了近代我国文物观念()A.强调对文物的搜集研究B.倡导建立

民众与文物的联系C.促进国人民主意识觉醒D.关注国家命运注重文化自信14.如表为清末新政时期湖北州县初等实业学堂分布表。据此可知,当时湖北()类别/府属武昌汉阳黄州安陆德安荆州襄阳陨阳宜昌恩施荆门合计农业535234454434

2商业212-134-1--14工业121411-----10总数8686588554366A.实业教育布局呈现西强东弱B.教育与经济发展呈正相关关系C.新政开启了初等教育近代化D.教育呈现社会转型的时代特征15.新文化运动时期,胡适主张输入西方的概念及其哲学、科学,结合中国

传统的方法,对中国古代的学术进行整理。整理古代学术的目的是使从前少数人懂得的,变成现在人人理解的。据此可知,胡适意在强调()A.对待外来文化应取其精华B.思想界的排外意识较浓厚C.创造民族新文化的重要性D.新文化运动要保持灵活性16.印欧人在

迁徙过程中,凭借马和马拉战车等武力上的优势,征服了迁入地区的居民,与被征或与被征服者融合,在亚欧大陆分别形成了希腊人、雅利安人等不同的人种,一批新的国家先后崛起。材料旨在强调这一迁徙过程()A.对亚欧

大陆区域文化造成巨大破坏B.改变了亚欧大陆的政治格局C.中断了亚欧大陆区域间的文化交流D.推动了“希腊化时代”的到来17.在埃及共计大约110座大小金字塔中,最著名的就是吉萨高地的胡夫金字塔,它是目前世界上已知最大的石块建筑物,重达625万吨,总共用了200多万块石头,其中的一些在

原地采集,但大多数则从更远的尼罗河上游地区获取,趁洪水季节搬运到吉萨来。这从侧面反映出古代埃及()A.社会组织能力强大B.宗教信仰氛围浓厚C.物资运输依赖水运D.建筑技术领先世界18.罗马共和国建立后,随着平民社会地位的提高,一个新的呼声也就跟着出现——让拥有少量财产的人也享有法律上的地

位。就这一呼声的历史结果而言,这一诉求最终将古罗马社会送入一个新的时代。下列属于这一“新的时代”现象的是,古代罗马()A.明文限制贵族滥用权力B.私有财产开始受到保护C.终结了贵族的政治特权D.平民主导国家法制建设19.埃及出土文献中记

载了一对父子名字的变化:公元前119年,儿子使用希腊和埃及双名,其父仅用埃及名字;公元前116年,父子均用双名;公元前115~101年,父子均只用希腊名字;公元前101年,儿子被描述为“一个马其顿人”。这可以用来佐证()A.血缘关系影响政治选择B.民族冲突改写历

史记忆C.文化交流促进族群认同D.帝国扩张塑造同质文明20.中国儒家认为“百行孝为先”,而日本武士道在形成之际就将“忠"凌驾于“孝"之上,还强调“义”“仁”“勇”“克己”等武士品质。这说明日本武士道的出现()A.适应了日本政治发展态势B.否定了中国的儒家文化C.意在阻滞中华文化的

传播D.冲击了神道教信仰体系21.随着殖民征服向前推进,宗教的力量日益彰显出来。传教士试图以“最小的武力”开疆拓土,他们的的引诱印第安人居住在教会周围并接受基督教教育。教会还举办慈善事业,如创办收容所、孤儿院、育婴堂、医院等。由此可知()A.殖

民扩张旨在输出文化B.西欧文明具有包容性C.印第安文化被完全同化D.文化殖民具有隐蔽性22.人类学家麦克法兰认为英国工业革命的起源,与茶叶有莫大的关系。人口膨胀,聚集居住,更容易引发各种传播性的疾病,但英国从18世纪中叶开始,许多疾病开始减少或

消失,人口死亡率下降,这都归功于英国人的饮茶习惯。另外,饮茶避免了大量谷物被拿去酿酒的风险。这段材料最能说明()A.茶文化交流对英国酿酒业造成严重冲击B.饮茶习惯促进了英国人口大幅度的增长C.工业革命起源于近代开始的中英茶叶贸易D.茶文化交流推动

了英国经济和社会的进步23.二战后,澳大利亚政府以“移民即繁荣”为战略导向,制订大规模引进移民计划,引入的移民当中技术人员的比例逐年上升:20世纪50年代为32%,1980-1986年为49.1%,大大超过了澳大利亚本地技术工人的比例。澳大利亚这一移民的趋势()A.适应了新兴产业发展

的需要B.改变了全球劳动力市场结构C.冲击了本土主流文化的地位D.推动了世界多极化发展趋势24.下图为美国不同时期主要移民来源和移民结构示意图。由此可推知A.移民解决了美国主流文化内在矛盾B.移民导致人口结构发生根本变化C.白人移民占主导地位状况日益改变D.移民

推动美国文化格局的多元化25.《世界遗产公约》中对遗产的描述并未使用惯用的“国际”一词,而采用“世界”一词来表达。这不仅突出了“普遍的共同价值,也使文化遗产获得了超越文化民族主义来理解多样的、唯一的地球的眼光。”《世界遗产公约》的推行()A.促使文化遗产摆脱

了民族属性B.旨在推动国际文化的交流与融合C.凸显了人类命运共同体理念D.表明国际合作是遗产保护唯一途径二、材料分析题(共50分)的26.交流是中华民族发展和文化繁盛必不可少的条件。阅读材料,回答问题。材料一秦国,其公族原出东夷,西迁后长期与

戎狄杂处,被目为戎狄。“好马及畜,善息养之”,传到襄公时,以护送平王东迁有功而受封为诸侯,并授之周人的故土——“岐以西之地”。到秦缪公之时,国势强盛,取得了“益国十二,开地千里,遂霸西戎”的霸业。此时的秦缪公,在与戎王使者由余对话时,俨然“以诗书礼乐法度为政

”的中国自许。——据田广林任妮娜《从夷夏异制到华夷一体》整理材料二敦煌便是国际文化进入的大门,……从地理上看,天山东部像一座半岛,遥遥相望的敦煌犹如一座灯塔,为“日款于塞下”的商胡贩客领航、指路;……成为“华戎所交一都会也”……唐代敦煌的变化更为深刻……在丝绸之路上的作用已不亚于国都。……

敦煌不仅是发号施令的行政中心、国际贸易市场,也是佛门圣地……更为精彩的是,壁画和塑像反映出不同文明在碰撞中悄悄地改变着。——张传玺等《中华文明史》第三册(1)春秋战国时期,各少数民族出现华夏认同观念。根据材料一概括秦国这一观念形成的主要原因。结合所学,概述

秦朝建立后顺应这一观念在南部和西南部地区采取的措施。(2)根据材料二并结合所学,概述敦煌郡设置所产生的积极影响。27.阅读材料,完成下列要求。材料一19世纪美国城市化发展十分迅速,人口和经济活动的大量集中给城市发展带来了严峻的环境问题。

为了创造卫生、健康的城市环境,市政官员、专业技术工程师、改革积极分子和普通市民联合起来,为解决城市问题进行了不懈努力。1888年,普罗维登斯组建了第一座市立的细菌学实验室。5年后,纽约市引进了巴氏消毒法。到1910年,超过1000万的美国城市居民用上了消毒过滤的水,使得纽约、费城、波士顿的死亡率至

少下降1/5。19世纪80年代,环卫工程师们利用化学或生物的最新成果发明了污水处理方法。1908年11月,芝加哥市议会通过了城市规划,并授权市长组织一个委员会来研究和推动这一规划。此后,城市规划成为城市有序发展的重要手段,得到每一个城市的重视。

——摘编自刘敏《19世纪美国城市环境卫生问题和对策》材料二中国近代城市由古代城市发展而来,其基础设施建设很难适应城市人口的大量增加。租界等外国人居住集中的地区,成为中国公共卫生事业近代化的先行地区。上海租界自设

立之初,就逐步完善市政建设,建立公共卫生制度。20世纪初,地方自治运动兴起,租界有关公共卫生的管理条例被搬至华界。辛亥革命后,大批海外留学生回国,带来了先进的卫生知识与疾病预防的新思想。1916年中华卫生教育会成立,先后在北京、杭

州等15个城市开展卫生运动。民国初年多数城市都设立了专门管理公共卫生的卫生局,公共卫生事业有所发展。北京、南京和沿海沿江通商口岸公共卫生事业发展较好,但内地城市较差。——摘编自何小莲《论中国公共卫生事业近代化之滥觞》(1)依据材料一

、二并结合所学知识,概括近代美国与中国城市环境卫生事业发展的不同并分析其原因。(2)依据材料二并结合所学知识,分析公共卫生事业的发展对近代中国社会的影响。28.阅读材料,完成下列要求材料文化传播受到文化的维模功能和适应功能的影响。美国

社会学家帕森斯在他的行动体系理论中,强调了文化子体系的功能是维模,即模式之维护的功能。文化的维模功能是社会文化的基本功能之一。由于文化的这种功能的存在,在文化传播中,维模功能使文化圈对外来文化起到了一种选择作用和自我保护作用。外来文化有利于维护本土文化模式,便

容易被接受,并被作为一种新的文化营养补充到本土文化机体中去。如果外来文化对本土的文化模式具有危害性,维模功能就会起“文化警察”.的作用,竭力阻止外来破坏性文化的侵入。同时,在文化传播中,文化适应也反映了文化的一种选择性,它与文化维模原理密切相联。当一种文化传播到另一文化圈

中时,它必须适应这一文化圈的文化特色和接受能力等情况。没有这种适应,传播便不能正常进行,甚至半途夭折。实际上,在传播文化过程中,不仅外来文化要适应本土文化,而且本土文化也要适应外来文化,两者彼此相互适应

,没有这种相互适应,就无法达到文化的整合。——摘编自人人文库网《浅论文化与传播的相互影响》请回答:依据材料提取有效信息,自行拟定一个具体的论题,并结合所学知识就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出论题,阐述须有

史实依据,史论结合,逻辑清晰。)。2022级高二学年下学期期中考试历史试题考试时间:75分钟分值:100分一、选择题(每题2分,共50分)1.如表是四川广汉三星堆遗址公布的考古发掘成果。这可用于印证()坑号发掘器物基本特征3号坑、8号坑铜尊、铜罍、铜瓿与中原殷商文化的典型铜

器相似3号坑、4号坑玉琮文化因素来自甘青地区齐家文化3号坑、7号坑、8号坑发现的有领玉壁、玉璋、玉戈在河南、陕西、山东以及广大的华南地区都有发现A.古蜀文明曾领先于全国B.青铜器的使用范围广泛C.多民族文化的统一趋势D.早期区域文明间的联系【答案】D【解析】【详解

】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:从新石器时代晚期到周朝初期(中国)。由材料中“与中原殷商文化的典型铜器相似”“文化因素来自甘青地区齐家文化”“在河南、陕西、山东以及广大的华南地区都有发现”可以判断

,西南古蜀文明与全国其他地区文明是有交往联系的,因此广汉三星堆遗址出土文物与中原地区的文物具有相似点,说明早期区域文明间的联系,D项正确;材料中没有古蜀文明与其他地方文明的比较,无法得出相关结论,排除A项;仅凭材料中的“铜尊、铜罍、铜瓿”不能判断青铜器使用范围广泛,

排除B项;材料中未涉及各民族文化的发展的趋势,且时间上与史实不符,排除C项。故选D项。2.某同学在研究春秋和战国两个时期战争变化时,开展了研究性学习,绘制了以下表格。这种变化()项目春秋时期战国时期战争参加者贵族庶民兵器来源贵族国家兵制“国人”兵役制;兵农合一。普遍兵役制

、募兵制。参加人数不超过十万人。少则数十万,多则上百万。A.体现了集权政治的趋势B.提高了贵族的政治地位C.催生了小农经济的萌芽D.源于华夏认同观念形成【答案】A【解析】【详解】本题是多类型单选题,据本题次题干

提示词可知,这是本质题、影响题、原因题。据题干时间信息得出准确时空是春秋战国的中国。材料中战国时期明显比春秋时期动员的规模更大,国家对基层的控制力明显更强,因此体现出集权政治的趋势,A项正确;战国时期各国君主的集权会削弱贵族力量,排除B项;集权政治的趋势加

强源于生产力的发展,因果关系颠倒,排除C项;集权政治的发展有利于华夏认同观念的进一步发展,而不是源于华夏认同观念,排除D项。故选A项。3.关于陈胜、吴广大泽乡起义的起因,《史记》记载如下:“会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。”而1975年湖北云梦县睡虎地出土秦简中的《徭律

》则规定,应征服徭役,误期不到罚交二副铠甲;……迟到十天以上,罚交一副铠甲。此条款与《史记》中“失期,法皆斩”存在较大差异。这表明()A.《史记》属于私人修史可信度较小B.起义原因因年代久远无法考证C.新史料发现有助于史学研究的深入D.秦简律文否定了秦朝法律严苛【答案】C【解析】【详解

】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是古代中国。从材料信息看,出土秦简内容的规定能够引发学者对秦末农民战争起义原因的再思考,这有助于推动史学研究的深入,C项正确;司马迁“

秉笔直书”的写作特点使《史记》具有很高的史料价值,且A项也不符合设问要求,排除A项;历史事件无法考证是因为研究史料不够充分而不是年代久远,排除B项;出土秦简并非完整的秦律,无法判断秦法是否严苛,排除D项。故选C项。4.汉武帝时期,将铸币、煮盐、冶铁的权力收归朝廷;把原来因

路远而运价高、损耗大的贡品,设官经的理,运到缺货地高价出售,得钱归官;在京师设官,对一些货物实行贱买贵卖。此外,汉武帝还下令对商人和高利贷者加重征收财产税,责令商人自报财产,自报财产不实者,罚戍边两年,财物没收。汉武帝的这些措施()A.增强了危机化解能力B.推动了商品经济发展C.解

决了政府财政危机D.扭转了经济凋敝困境【答案】A【解析】【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是目的题、原因题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉(中国汉武帝时期)。据本题材料概括得出主要结论是:汉

武帝时期,将铸币权收归中央,实行盐铁据官营,由政府垄断盐、铁的生产和销售,推行均输平准,对商人和高利贷者征收财产税且自报,否则“罚戍边两年”,结合所学可知,这些措施在经济上加强了中央集权,当时,私人铸币、地方豪强掌握盐铁经营权,因此社会上所出现许多富商大贾,控制国家经济

命脉,唯利是图,这些措施增强对这些危机的化解能力,A项正确;材料“商人和高利贷者加重征收财产税”,不利于商品经济发展与本题上述结论也不一致,排除B项;汉武帝的这些措施,对于财政状况有了极大改善,为许多政策的推行奠定基

础,且“解决”一词过于绝对,排除C项;经济凋敝应该是西汉初年,排除D项。故选A项。5.作为独立的社会阶层,士人经历了西汉时由游士到儒士,东汉时由儒士向士大夫的转变,从体制外走入体制内。吕思勉对此评价说“自西汉以前,言治者对

社会政治竭力攻击,东汉以后,此等议论渐不复闻。”这反映了()A.以文教治天下成共识B.儒家政治伦理趋向强化C.士人参政意识持续提升D.儒学社会地位不断提高【答案】B【解析】【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是本质题。时空范围为汉代(中国)。根据材料可知,汉代

士人在体制外时期,对政治攻击较多,但是当士人进入体制内后,对政治的攻击逐渐减少,这说明随着儒家思想逐渐成为主流意识,逐渐改造政治,使得政治和士人成为相互耦合的有机体,即儒家政治伦理趋向强化,B项正确;A项错在“

共识”,排除A项;士人参政意识提升并不能导致士人对政治的攻击减少,排除C项;材料反映的是士人阶层对社会政治态度的变化,而不是儒学社会地位的提高,排除D项。故选B项。6.唐代医学家孙思邈在《大医精诚》中提出“若有疾厄来求

救者,不得问其贵贱贫富”;宋代的《太平惠民合剂局方》中出现了藿香正气散、四君子汤等方剂名称;明代医学家发展出了气化论和体用论等中医理为论。这些都反映出古代中医A.医德水平长期领先世界B.重视临床经验的积累C.受到主流思想影响明显D.重道德轻

技术的弊病【答案】C【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐代、宋代、明代(中国)。根据材料“不得问其贵贱贫富......藿香正气散、四君子

汤......气化论和体用论”可知,唐朝孙思邈重视医德,不分“贵贱贫富”,皆一视同仁;宋代的“正气散”“四君子”;明代的气化论和体用论,这些医学理论与当时社会的主流思想相关,受到其影响,C项正确;根据材料信息,无法判定

医德水平是否长期领先世界,排除A项;材料中没有描述临床经验,排除B项;材料中与重道德轻技术信息无关,排除D项。故选C项。7.北宋时期,受气候因素影响,岭南地区瘴病多发,给当地民众的身体和心理造成严重影响,对中央政府经略岭南带来严峻挑战。为此,北宋政府通过医药知识传播、医药救助、改

善当地居住环境等举措应对瘴病盛行问题。这些举措()A.旨在促进岭南医药学发展B.客观上强化中央对岭南的治理C.丰富了岭南医药文化的内涵D.有效解决了该地区的瘴病问题【答案】B【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是

推断题。据本题时间信息可知准确时空是:北宋(中国)。北宋政府通过医药知识传播、医药救助、改善当地居住环境等举措应对瘴病盛行问题,这些举措有利于加强中央对岭南地区的管理,客观上强化中央对岭南的治理,故选B项;北宋政府举措的目的是应对瘴病盛行问题,排除A项;丰富岭南医药文化的内涵不是主要目的,排

除C项;“有效解决”表述太绝对,排除D项。故选B项。8.秦汉开始直至元朝的1500多年是丝绸之路的1.0时代,这一时代,陆上丝绸之路主要维系了中原与周边少数民族的交往。1405年,朱棣派遣郑和第一次下西洋,此后郑和又六次下西洋,最远到达东非,拓展了海上丝

绸之路。这是丝绸之路2.0时代的开端。促成这种转变的因素主要是A.经济重心的南移B.明朝对外政策开明C.航海技术的进步D.商品经济的发展【答案】A【解析】【详解】根据材料可知,从秦汉开始直至元朝的丝绸之路的1.0时代,以陆上丝绸之路为主要,维系了中的原与周边少数民族的交往;自郑和下西

洋,拓展了海上丝绸之路,并开启了丝绸之路2.0时代。结合所学可知,丝绸之路由以陆路为主转到以海路为主,从北方转移到南方,主要是因为经济中心南移,故A项正确;明朝实行闭关锁国政策,郑和下西洋是朝贡贸易的体

现,所以“明朝对外政策开明”的说法与史实不符,故B项错误;“航海技术的进步”、“商品经济的发展”都得益于经济重心的南移,所以C、D两项均不是材料现象形成的主要因素,故排除C、D两项。9.晚清官员岑春煊曾谓,中国“驱虏卫生之事,夙所未习。海通已来,五洲之民,

相率莅此,奇疾怪征,挟以俱至。医者不察,思以旧有之术应之,不得当则委之劫运,罹疫死者,岁辄有闻”。岑氏意在强调()A.通商口岸地区瘟疫高发B.西方侵略导致瘟疫流行C.当时瘟疫防控面临新挑战D.传统社会不重视瘟疫防治【答案】

C【解析】【详解】材料的大概意思是通商口岸开放之后,伴随着外来移民增多疑难杂症、瘟疫也逐渐增多,旧有的传统方法无法治愈时就归结为是灾难,因疫情而死的人很常见,可得出当时瘟疫防控面临新挑战,传统的方法无法解决,C项正确;岑春煊强调的是“医者不察”“旧有之术”应对不了,并不是通商口岸瘟疫高发,材料也

没有对比信息得不出通商口岸比其他地区瘟疫高发,排除A项;瘟疫流行的原因是多方面的,排除B项;材料强调的是传统方法解决不了新的瘟疫,并不是不重视,排除D项。故选C项。10.下表为1870-1900年的铁路里程(

单位:千公里)。对这一现象解读正确的有()年份全世界欧洲美洲亚洲非洲澳洲1870年210105938221880年37316917516581890年617224331349191900年790284402602024①推动资本主义世界市场初步形成②密切了国际间的经济文化

交流③有利于全球水陆运输网络的形成④得益于第二次工业革命的推动A.①②B.②③C.③④D.②④【答案】D【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是正向题,时空是1870-1900年的

世界。根据材料及所学可知,第一次工业革命的完成,推动了资本主义世界市场初步形成,与题干时间不符,①项错误;这一时期铁路里程的增长是陆路运输发展的表现,这有利于密切国际间的经济文化交流,②项正确;材料仅

涉及全球铁路里程的信息,无法得出全球水陆运输网络形成的结论,排除C项;1870-1900年正处于第二次工业革命时期,其科技成果促进了铁路运输业的发展,④项正确。D项正确,排除ABC项。故选D项。11.下表为1902~1904年中国译书统计简表。据此可以推知英美日其他百分比哲学宗教102

2327.0文学艺术834114.9史地810902024.0社会科学133833725.5自然科学109732021.0应用科学33242610.5杂录522477.1百分比10.76.060.223.1100.0A.中体西用思想的传播受到了抑制B.中外交汇促进改革思想深入发展

C.救亡图存探索路径发生重大变化D.崇尚科学成为了社会的主流思潮【答案】C【解析】【分析】【详解】从表格看出,中国译书重视翻译日本相关著作,内容上重视翻译人文社会科学著作,结合所学可知,甲午战争失败,促使

中国人转向日本寻找救亡道路,洋务运动破产使中国先进知识分子认识到不仅要学习西方的科学技术,还要学习西方的人文科学和政治制度,故选C;材料无法体现中体西用思想,排除A;材料无法体现改革思想深入发展,排除B;新文化运动提倡民主和科学,崇尚科学的思潮逐渐发展起来,排除D。【点睛】12.戊戌变法时期,严

复在《救亡决论》中历数中国传统文化弊端并指出“中国不变法则必亡矣。”1918年严复又力主回归传统,高呼:“回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区。”促成这一转变的主要原因是A.马克思主义的广泛传播B.一战暴露西方文明的弊端C.中国传统文化价值凸显D.戊戌变法运动的失败【答

案】B【解析】【详解】依据材料“中国不变法则必亡矣。”,学习西方的政治制度,但是到1918年,一战的严重影响后,又对西方文明产生了质疑,B项正确;材料未涉及马克思主义的传播,排除A项;材料不能说明中国传统文化价值凸显,排除C项;1898年,戊戌变法已经失败,

时间不符,排除D项。故选B项。13.19世纪末20世纪初,康有为强调国人应重视文物搜集,“以考进化之据”,“以证吾国之文明”。20世纪20年代以后,学术界进行了一系列考古发掘,推翻了西方学者“中国文化西来说”的谬论。这深刻反映

了近代我国文物观念()A.强调对文物的搜集研究B.倡导建立民众与文物的联系C.促进国人民主意识觉醒D.关注国家命运注重文化自信【答案】D【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息

可知准确时空是:近代中国。根据材料“以考进化之据”,“以证吾国之文明”,可以看出先进知识分子主张通过文物搜集来关注国家命运注重文化自信,D项正确;材料体现的是文物搜集的作用,而非研究,排除A项;仅从材

料,无法得出民众与文物之间的联系,排除B项;材料体现的是对西方学者的回击,体现的是民族意识,与民主无关,排除C项。故选D项。14.如表为清末新政时期湖北州县初等实业学堂分布表。据此可知,当时湖北()类别/武昌汉阳黄州安陆德

安荆州襄阳陨阳宜昌恩施荆门合计府属农业5352344544342商业212-134-1--14工业121411-----10总数8686588554366A.实业教育布局呈现西强东弱B.教育与经济发展呈正相关关系C.新政开启了初等教育近代化D

.教育呈现社会转型的时代特征【答案】D【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是推断题。时空是清末时期(中国)。据本题表格信息可得出主要结论:当时湖北各地初等实业实业学堂类别中农业、商业、和工业都有分布,但农业分布仍然占据主导,说明

受到传统经济影响。但同时又涉及到了商业和工业等近代经济因素,因此教育发展呈现出由传统社会向近代社会转变的社会转型特征,D项正确;根据表格可知,当时湖北初等实业学堂各州县都有分布,说明当时湖北比较重视实业教育,表中数

据反映湖北实业教育布局地域分布不均,但无法体现西强东弱,排除A项;教育发展水平受制于经济发展水平,但教育发展受到多种因素的制约,与经济发展不一定成正相关关系,排除B项;材料没有体现初等教育近代化的开启,排除C项。故选D项。15.新文化运动时期,胡适主

张输入西方的概念及其哲学、科学,结合中国传统的方法,对中国古代的学术进行整理。整理古代学术的目的是使从前少数人懂得的,变成现在人人理解的。据此可知,胡适意在强调()A.对待外来文化应取其精华B.思想界的排外意识较浓

厚C.创造民族新文化的重要性D.新文化运动要保持灵活性【答案】C【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是推断题。根据题干关键信息可知准确时空是:新文化运动时期的中国。根据材料可知,新文化运

动期间,胡适把西方知识与中国传统方法相结合,重新整理古代学术文化,推动中国古代学术的社会普及。因此胡适强调的是民族文化创新,C项正确;材料未涉及对外来文化取其精华的说法,排除A项;当时思想界具有包容性,排除B项;材料与新文化运动保持灵活性无关,排除D项。故选C项。1

6.印欧人在迁徙的过程中,凭借马和马拉战车等武力上的优势,征服了迁入地区的居民,与被征或与被征服者融合,在亚欧大陆分别形成了希腊人、雅利安人等不同的人种,一批新的国家先后崛起。材料旨在强调这一迁徙过程()A.对亚欧大陆

区域文化造成巨大破坏B.改变了亚欧大陆的政治格局C.中断了亚欧大陆区域间的文化交流D.推动了“希腊化时代”的到来【答案】B【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是影响题,时空是古代欧亚世界

。根据材料“印欧人在迁徙的过程中,……与被征或与被征服者融合,在亚欧大陆分别形成了希腊人、雅利安人等不同的人种,一批新的国家先后崛起。”可知,伴随着印欧人在亚欧大陆的迁徙,形成了一些不同的人种与文明,一批新

的国家先后出现,这改变了亚欧大陆的政治格局,B项正确;材料无法得出印欧人对亚欧大陆区域文化造成巨大破坏的结论,排除A项;印欧人的迁徙并未中断亚欧大陆区域间的文化交流,与史实不符,排除C项;亚历山大东征带来了“希腊化时代”,排除

D项。故选B项。17.在埃及共计大约110座大小金字塔中,最著名的就是吉萨高地的胡夫金字塔,它是目前世界上已知最大的石块建筑物,重达625万吨,总共用了200多万块石头,其中的一些在原地采集,但大多数则从更远的尼罗河上游地区获取,趁洪水季节搬运到吉萨来。这从侧面反映出古代埃及(

)A.社会组织能力强大B.宗教信仰氛围浓厚C物资运输依赖水运D.建筑技术领先世界【答案】A【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代埃及。根据材料可知,埃

及金字塔属于石块建筑物,其中胡夫金字塔总共用了200多万块石头,修建如此大的建筑反映出古代埃及社会组织能力强大,A项正确;材料从侧面反映出古代埃及社会组织能力强大,“宗教信仰氛围浓厚”不符合材料主旨,排除B项;一些石头趁洪水季节搬运到吉萨来,不代表“物资运输依赖水运”,排除

C项;材料未涉及与其他地区文明的比较,不能得出“建筑技术领先世界”的结论,排除D项。故选A项。18.罗马共和国建立后,随着平民社会地位的提高,一个新的呼声也就跟着出现——让拥有少量财产的人也享有法律上的地位。就这一呼声的历史结果而言,这一诉求最

终将古罗马社会送入一个新的时代。下列属于这一“新的时代”现象的是,古代罗马().A.明文限制贵族滥用权力B.私有财产开始受到保护C.终结了贵族政治特权D.平民主导国家法制建设【答案】A【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知

是正向题。时空是:古代罗马。罗马共和国时期,公元前450年左右颁布的《十二铜表法》明文公示,按律量刑,限制了贵族滥用权力,A项正确;古代罗马对私有财产的保护在共和国以前就存在,“开始”说法错误,排除B

项;罗马共和国是奴隶制共和国,奴隶主贵族享有特权,并未“终结”,排除C项;罗马共和国是奴隶制国家,奴隶主阶层而非平民主导国家法制建设,排除D项。故选A项。19.埃及出土文献中记载了一对父子名字的变化:公元前119年,儿子使用希腊和埃及双名,其父仅用埃及

名字;公元前116年,父子均用双名;公元前115~101年,父子均只用希腊名字;公元前101年,儿子被描述为“一个马其顿人”。这可以用来佐证()A.血缘关系影响政治选择B.民族冲突改写历史记忆C.文化交流促进族群认同D.帝国扩张塑造同质文明【答案】C【解析】【

详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代埃及。根据材料中父子名字的变化可知,该地深受希腊文化的影响,再结合所学可知亚历山大东征推动了希腊文化的传播,材料中儿子被描述为“一个马其顿人”,说明文化的交流有利于促进族群的认同,C项正确;

材料强调的是文化交流与族群认同的关系,与血缘无关,排除A项;材料强调埃及父子对希腊文化的认同,没有涉及民族冲突,排除B项;帝国扩张推动了文化交流,有利于族群认同,而非同质文化,排除D项。故选C项。20.中国儒家认为“百行孝为

先”,而日本武士道在形成之际就将“忠"凌驾于“孝"之上,还强调“义”“仁”“勇”“克己”等武士品质。这说明日本武士道的出现()A.适应了日本政治发展态势B.否定了中国的儒家文化C.意在阻滞中华文化的传播D.冲击了神道教信仰体系【答案】A【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干

设问词,可知这是影响题,时空是古代日本。根据材料及所学可知,武士阶层是为领主服务的,当时日本封建领主势力强盛,强调忠诚等品格,武士道适应了日本政治发展态势,A项正确;武士道强调的“义”“仁”“勇”“克己”等思想是对儒家文化的继承与发的展,排除B项;日本武士道的出现不是为了阻滞中华文

化的传播,中华文化在日本得到广泛传播,排除C项;武士道是在神道教基础上形成的,排除D项。故选A项。21.随着殖民征服的向前推进,宗教的力量日益彰显出来。传教士试图以“最小的武力”开疆拓土,他们引诱印第安人居住在教会周围并接受基督教教育。教会还举办慈善事业,如创办收容所、孤儿院、育

婴堂、医院等。由此可知()A.殖民扩张旨在输出文化B.西欧文明具有包容性C.印第安文化被完全同化D.文化殖民具有隐蔽性【答案】D【解析】【详解】根据材料可知,传教士让印第安人接受基督教,还为他们建立医院和慈善机构,这实际上是一种殖民的方式,通过文化输出进行殖民侵略,比战争、掠夺更具隐蔽性,D项

正确;文化输出的目的是进行殖民扩张,A项倒置因果,排除A项;B项不符合材料主旨,排除B项;C项材料无法体现,且不符合史实,排除C项。故选D项。22.人类学家麦克法兰认为英国工业革命的起源,与茶叶有莫大的关系。人口膨胀,聚集居住,更容易引发各种传播性的疾病,但

英国从18世纪中叶开始,许多疾病开始减少或消失,人口死亡率下降,这都归功于英国人的饮茶习惯。另外,饮茶避免了大量谷物被拿去酿酒的风险。这段材料最能说明()A.茶文化交流对英国酿酒业造成严重冲击B.饮茶习惯促进了

英国人口大幅度的增长C.工业革命起源于近代开始的中英茶叶贸易D.茶文化交流推动了英国经济和社会的进步【答案】D【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是18世纪中叶后的英国。根据材料“人口膨

胀,聚集居住,更容易引发各种传播性的疾病,但英国从18世纪中叶开始,许多疾病开始减少或消失,人口死亡率下降,这都归功于英国人的饮茶习惯。另外,饮茶避免了大量谷物被拿去酿酒的风险。”可知,这段材料说明茶叶消灭了细菌,减少了疾病,保证了工业革命所

需的大量劳动力;东印度公司的茶叶贸易为工业革命提供了资本原始积累;茶叶贸易为英国工业革命开拓了海外市场;饮茶为工业革命提供粮食保障。由此可知,茶文化交流推动了英国经济和社会的进步,D项正确;材料无法得出茶文化交流对英国酿酒业造成严重冲击的结

论,排除A项;材料未涉及英国人口大幅度增长的相关内容,排除B项;材料无法得出工业革命起源于近代中英茶叶贸易的结论,与史实不符,排除C项。故选D项。23.二战后,澳大利亚政府以“移民即繁荣”为战略导向,制订大规模引进移民计划,引入的移民当中技术人员的比例逐年上升:20世纪5

0年代为32%,1980-1986年为49.1%,大大超过了澳大利亚本地技术工人的比例。澳大利亚这一移民的趋势()A.适应了新兴产业发展的需要B.改变了全球劳动力市场结构C.冲击了本土主流文化的地位D.推动了世界多极化发展趋势【答案】A【解析】【详解

】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的提示词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:二战后(澳大利亚)。据本题材料信息得出主要结论:二战后,在政府推动下,澳大利亚的外来技术移民数量猛增,适应了其发展新兴产业的需要,A项正确;仅澳大利亚引进技术人员不足以改变全

球劳动力市场结构,排除B项;材料没有体现外来移民对澳大利亚主流文化的影响,排除C项;澳大利亚外来和本地技术工人比例的变化,与世界多极化发展趋势没有直接关系,排除D项。故选A项。24.下图为美国不同时期主要移民来源和移民结构示意图。由此可推知A.移民解决了美国主

流文化内在矛盾B.移民导致人口结构发生根本变化C.白人移民占主导地位状况日益改变D.移民推动美国文化格局的多元化【答案】D【解析】【详解】根据材料“美国不同时期主要移民来源和移民结构示意图”可知,美国的移民来源较广,来自欧洲、亚洲和拉丁美洲,这种移民格局推动美国多元文

化格局的形成,D项正确;移民并未解决美国主流文化内在矛盾,排除A项;材料信息无法得出人口结构是否发生根本变化,排除B项;通过材料无法看出白人主导的地位被改变,排除C项。故选D项。25.《世界遗产公约》中对遗产的描述并未使用惯用

的“国际”一词,而采用“世界”一词来表达。这不仅突出了“普遍的共同价值,也使文化遗产获得了超越文化民族主义来理解多样的、唯一的地球的眼光。”《世界遗产公约》的推行()A.促使文化遗产摆脱了民族属性B.旨在推动国际文化的交流与融合C.凸显了人类命运共同体的理

念D.表明国际合作是遗产保护唯一途径【答案】C【解析】【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:现代世界。据材料“《世界遗产公约》……并未使用惯用的‘国际’一词,而采用‘世界’一词来表

达“可知《世界遗产公约》强调遗产是人类共同的财产,突出了人类命运共同体的理念,C项正确;“摆脱了”表达绝对,不符合史实,排除A项;《世界遗产公约》是为了保护文化遗产,并不是为了推动国际文化的交流与融合,排除B项;

“唯一途径”说法绝对,排除D项。故选C项。二、材料分析题(共50分)26.交流是中华民族发展和文化繁盛必不可少的条件。阅读材料,回答问题。材料一秦国,其公族原出东夷,西迁后长期与戎狄杂处,被目为戎狄。“好马及畜,

善息养之”,传到襄公时,以护送平王东迁有功而受封为诸侯,并授之周人的故土——“岐以西之地”。到秦缪公之时,国势强盛,取得了“益国十二,开地千里,遂霸西戎”的霸业。此时的秦缪公,在与戎王使者由余对话时,俨

然“以诗书礼乐法度为政”的中国自许。——据田广林任妮娜《从夷夏异制到华夷一体》整理材料二敦煌便是国际文化进入的大门,……从地理上看,天山东部像一座半岛,遥遥相望的敦煌犹如一座灯塔,为“日款于塞下”的商胡贩客领航、指路;……成为“华戎所交一都会也”……唐

代敦煌的变化更为深刻……在丝绸之路上的作用已不亚于国都。……敦煌不仅是发号施令的行政中心、国际贸易市场,也是佛门圣地……更为精彩的是,壁画和塑像反映出不同文明在碰撞中悄悄地改变着。——张传玺等《中华文明史》第三册(1)春秋战国时期,各少数民族出现华夏认同观念。根据材料一概括秦国这一观念形成的主要

原因。结合所学,概述秦朝建立后顺应这一观念在南部和西南部地区采取的措施。(2)根据材料二并结合所学,概述敦煌郡设置所产生的积极影响。【答案】(1)因素:受封诸侯(仅答“护送平王东迁有功”不给分);各民族的往来与交流(

或“各民族共同生产与生活”)。措施:征服南方越族地区;加强对云、贵一带西南夷的控制;并在当地设立郡县。(2)影响:交通:保持丝绸之路的畅通;文化:传播了佛教文化或促进了中外文化的交流;政治:加强了中央政府对西北的管理或有利于统一多民族国家的巩固与发展;经济:促进了西北地区的开发,

促进中外经济交流;促进民族交融。【解析】【小问1详解】本题是背景类和特点类材料分析题,据材料时间信息得出准确时空是春秋战国和秦朝。第一问,根据材料“传到襄公时,以护送平王东迁有功而受封为诸侯”得出受封诸侯。根据材料

“此时的秦缪公,在与戎王使者由余对话时,俨然‘以诗书礼乐法度为政’的中国自许”得出各民族的往来与交流(或“各民族共同生产与生活”)第二问,根据所学知识得出征服南方越族地区;加强对云、贵一带西南夷的控制;并在当地设立郡县。【小问2详

解】本题是影响类材料分析题,据材料时间信息得出准确时空是中国古代。根据材料“天山东部像一座半岛,遥遥相望的敦煌犹如一座灯塔,为‘日款于塞下’的商胡贩客领航、指路”得出保持丝绸之路的畅通。根据材料“敦煌不仅是发号施令的行政中心、国际贸易市场,也是佛门圣地”

得出传播了佛教文化或促进了中外文化的交流,加强了中央政府对西北的管理或有利于统一多民族国家的巩固与发展。根据材料“更为精彩的是,壁画和塑像反映出不同文明在碰撞中悄悄地改变着”得出促进了西北地区的开发,促进中外经济交流;促进民族交融。27.阅读材料,完成下列要求。材料一19世纪

美国城市化发展十分迅速,人口和经济活动的大量集中给城市发展带来了严峻的环境问题。为了创造卫生、健康的城市环境,市政官员、专业技术工程师、改革积极分子和普通市民联合起来,为解决城市问题进行了不懈努力。1888年,普罗维登斯组建了第一座市立的细菌学实验室。5年后,纽

约市引进了巴氏消毒法。到1910年,超过1000万的美国城市居民用上了消毒过滤的水,使得纽约、费城、波士顿的死亡率至少下降1/5。19世纪80年代,环卫工程师们利用化学或生物的最新成果发明了污水处理方法。1908

年11月,芝加哥市议会通过了城市规划,并授权市长组织一个委员会来研究和推动这一规划。此后,城市规划成为城市有序发展的重要手段,得到每一个城市的重视。——摘编自刘敏《19世纪美国城市环境卫生问题和对策》材料二中国近代城市由古代城市发展而来,其基础设施建设很难适应城市人口的大量增加。租界等外国人居住

集中的地区,成为中国公共卫生事业近代化的先行地区。上海租界自设立之初,就逐步完善市政建设,建立公共卫生制度。20世纪初,地方自治运动兴起,租界有关公共卫生的管理条例被搬至华界。辛亥革命后,大批海外留学生回国,带来了先进的卫生知识与疾病预防的新思想。1916年中华卫生教育会成立,先后在北京、杭州等1

5个城市开展卫生运动。民国初年多数城市都设立了专门管理公共卫生的卫生局,公共卫生事业有所发展。北京、南京和沿海沿江通商口岸公共卫生事业发展较好,但内地城市较差。——摘编自何小莲《论中国公共卫生事业近代化之滥觞》(1)依据材料一、二并结合所学知识,概括近代美

国与中国城市环境卫生事业发展的不同并分析其原因。(2)依据材料二并结合所学知识,分析公共卫生事业的发展对近代中国社会的影响。【答案】(1)不同:美国发展快,得到城市的普遍重视,中国发展不平衡,沿海沿江城市发展较好;美国在政府主导下开展,社会各界人士广泛参与,中国基本是民间自发开展。

原因:近代中国处于半殖民地半封建社会,经济发展水平低,没有精力也没有能力发展城市环境卫生事业;与中国相反,当时美国经过两次工业革命后,经济迅速发展,为城市环境卫生问题的解决提供了条件,此外,美国城市化过程中

的环境问题十分突出,城市环境卫生问题的解决迫在眉睫。(2)影响:提高国人的身体素质,增强民族自信心;唤起民众的卫生意识,有利于社会的进步;促进了城市的近代化;政府管理职能增强。【解析】【小问1详解】不同:根据“19世纪美国城

市化发展十分迅速”得出美国发展快,得到城市的普遍重视,根据“租界等外国人居住集中的地区,成为中国公共卫生事业近代化的先行地区”“北京、南京和沿海沿江通商口岸公共卫生事业发展较好,但内地城市较差。”得出中国发展不平衡,沿海沿江城市发展较好;根据“为了创造卫生、健康的

城市环境,市政官员、专业技术工程师、改革积极分子和普通市民联合起来”得出美国在政府主导下开展,社会各界人士广泛参与,根据“地方自治运动兴起”得出中国基本是民间自发开展。原因:根据所学可得出近代中国处于半殖民地半封建社会,经济发展水平低

,没有精力也没有能力发展城市环境卫生事业;根据美国社会在经济、政治等方面的发展状况可得出与中国相反,当时美国经过两次工业革命后,经济迅速发展,为城市环境卫生问题的解决提供了条件,此外,美国城市化过程中的环境问题十分突出,城市环境卫生问题的解决迫在眉

睫。【小问2详解】影响:根据“1916年中华卫生教育会成立,先后在北京、杭州等15个城市开展卫生运动。民国初年多数城市都设立了专门管理公共卫生的卫生局,公共卫生事业有所发展。”得出提高国人的身体素质,增强民族自信心;根据“带来了先进的卫生知识与疾病预防的新思想”得出唤起民众

的卫生意识,有利于社会的进步;根据“北京、南京和沿海沿江通商口岸公共卫生事业发展较好,但内地城市较差。”得出促进了城市的近代化;根据“民国初年多数城市都设立了专门管理公共卫生的卫生局,公共卫生事业有所发展。”得出政府管理职能增强。28.阅读材料,完成下列要求材料文化传播受到文化

的维模功能和适应功能的影响。美国社会学家帕森斯在他的行动体系理论中,强调了文化子体系的功能是维模,即模式之维护的功能。文化的维模功能是社会文化的基本功能之一。由于文化的这种功能的存在,在文化传播中,维模功能使文化圈对外来文化起到了一种选择作用和自我保

护作用。外来文化有利于维护本土文化模式,便容易被接受,并被作为一种新的文化营养补充到本土文化机体中去。如果外来文化对本土的文化模式具有危害性,维模功能就会起“文化警察”.的作用,竭力阻止外来破坏性文化的侵入。同时,在文化传播中,文化适应也反映了文化的一种选择性,它与文化维模

原理密切相联。当一种文化传播到另一文化圈中时,它必须适应这一文化圈的文化特色和接受能力等情况。没有这种适应,传播便不能正常进行,甚至半途夭折。实际上,在传播文化过程中,不仅外来文化要适应本土文化,而且本土文化也要适应外来文化,两者彼

此相互适应,没有这种相互适应,就无法达到文化的整合。——摘编自人人文库网《浅论文化与传播的相互影响》请回答:依据材料提取有效信息,自行拟定一个具体的论题,并结合所学知识就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出论题,阐述须有史实依据,史论结合,逻辑清晰。

)。【答案】示例一论题本土文化与外来文化的相互适应推动文化的自我更新论述:佛教在两汉之际传入中国。东晋南北朝时代,佛教已经成为中国最有影响的宗教。中国人在消化佛教哲学的同时,也把儒学融入佛教,使佛学本土化。宋明时期,儒家学者又

从佛学中汲取养料,产生了宋明理学。近代中国洋务运动坚持“中体西用”,主张在传统文化的框架内学习西方先进技术,挽救统治危机;维新派“托古改制”,把中国儒家思想与西方政治学说相结合;新文化运动大胆突破了中国传统思想的束缚,主张全面学习西方,民主、科学、马克思主义等逐渐深入人心。结论:文

化更新需要不断地取长补短,取长补短是文化不断发展的动力。示例二论题外来文化传播需要适应本土文化环境才能立足论述:西汉末年传入中国的佛教,表现出对中国原有文化圈的强烈依附和适应。在魏晋隋唐时期,佛教不断地吸收佛道思想,对自身传统作出自我改造,迎合民众的心理需要,它们与中国的儒家与

道教混合在一起,对维护封建社会秩序发挥了强大的教化功能。北宋时经过儒家学者的努力,儒学吸收了佛道思想,将儒学上升到天理高度,形成理学,佛教成为中国本土文化的一个重要组成部分。与此相反,随着西学东渐,基督教传入中国时,没有与中国本土文化相适应,因此在明

清时期未能广泛传播,未能从总体上影响中国文化。由此可见,外来文化的输入需要一定的客观条件,如果条件不具备,文化交流就会遇到各种阻碍,外来文化只有适应当时的文化环境和自然环境,才能在原有文化圈中找到永久立足点。

示例三论题本土文化对外来文化的传播有一定的选择和自我保护作用论述:近代以来,西方列强加紧侵略中国,民族危机加深,地主阶级抵抗派和洋务派为了维护统治,冲破传统“天朝上国”的思想藩篱,提出了“师夷长技以制夷”及“

中体西用”的主张,主要学习西方的技术,解放了人们的思想;甲午战争之后,列强掀起“瓜分狂潮”,民族危机空前严重,为了挽救民族危亡,资产阶级维新派和革命派深入学习西方,由“器物”层面深入到“制度”层面,传播了西方天赋人权、自由平等、民主共和等思想,冲击了陈旧腐朽的旧文化,进-步解放了人们的思想;辛

亥革命后,为了维护民主共和制度,资产阶级激进派在思想文化领域掀起新文化运动,从思想层面向西方学习,用资产阶级的新文化荡涤人们脑海中的封建文化,冲击了封建思想的统治地位,为新思想的发展开辟了道路。综上所述,随着列强侵略加剧,民族危机不断加深,为了挽救民族危亡、探索救国救民道路,仁人志士

不断深化向西方学习,改造中国的本土文化,传播了西方进步思想,促进了民众的觉醒,起到了思想启蒙的作用。【解析】【详解】论证:依据题目要求,通过阅读材料,提取“外来文化有利于维护本土文化模式,便容易被接受,并被作为一种新的文化营养补充到

本土文化机体中去”“在传播文化过程中,不仅外来文化要适应本土文化,而且本土文化也要适应外来文化”等有效信息,拟定一个具体的论题,如“本土文化与外来文化的相互适应推动文化的自我更新”等,确定下论题后,结合所学知识,用古今中外的两到三个

史实展开论述,例如用佛教等外来文化传入中国后,逐渐中国化,并对中国文化产生影响等,说明本土文化与外来文化相互影响,最后在阐述具体论题的基础上,升华认识,得出相关历史规律或结论;整个解题过程注意论题明确,论从史出,史论结合,逻辑清晰。