DOC

DOC

【文档说明】山东省六校2020-2021学年高二阶段性联合考试地理试题(A卷)【精准解析】.docx,共(17)页,1.104 MB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-25d03008109e01bb0a1a2d8274b639c8.html

以下为本文档部分文字说明:

山东省六校2020-2021学年高二阶段性联合考试地理(A卷)(时间:90分钟总分:100分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。2.回答选择题时.选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号

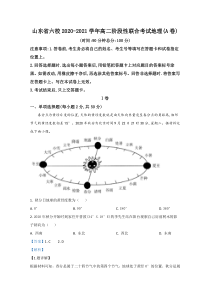

涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时.将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3.考试结束后,只上交答题卡。I卷一、单项选择题(每小题2分,共50分)春分点为黄经0度的位置,天体的黄经度数就是由天体向东量度至春分点的角距离,相邻节气的黄经度数相差

15°。2020年秋分为北京时间9月22日21时30分,星期二。据材料完成下面小题。1.秋分日地球的黄经度数为()A.0°B.90°C.180°D.360°2.2020年秋分开始时刻家住开普敦(34°S.18°E

)的李先生站在阳台观察自己房前树木的影子朝向为()A.西南B.东北C.西北D.东南【答案】1.C2.D【解析】【1题详解】根据材料可知,春分是属于二十四节气中的第四个节气,地球处于黄经0°的位置。秋分是属于二十四

节气中的第十六个节气,相邻节气的黄经度数相差15°,两个节气间相差12个节气,因此秋分与春分节气的黄经度数差值为180°,故秋分日地球的黄经度数为180°,故正确答案为C。【2题详解】秋分开始时刻,李先生所在地区时间大约为14时42分,太阳正在不断西落,位于西北方位,则房前树木影子朝向

东南方向,故正确答案为D。从罗马到北京的某国际航班经过18小时的飞行,于某星期一的17:10安全降落在北京机场。此时,飞行员看到一轮红日正在跑道西边的尽头。据此完成下面小题。3.飞机降落时,晨昏线的位置应该是下列四图中的()A.B.C.D.4.飞机从罗马(东三区)起飞的时间是当地时间()

A.星期一的18:10B.星期一的12:10C.星期日的18:10D.星期日的5:10【答案】3.D4.C【解析】【3题详解】顺着地球自转方向,由昼半球进入夜半球的分界线是昏线,由夜半球进入昼半球的分界线是晨线。在北京机场17:10看

到日落,说明该日北京昼短夜长且北京正处在昏线上,图D与上述分析相符。故选D。【4题详解】北京机场位于东八区,当北京时间为星期一的17:10时,正是罗马当地时间星期一的12:10;飞机从罗马经过18小时的飞行到达北京,则在罗

马起飞的时间为星期一12:10减去18小时,即星期日的18:10。故选C。山东聊城(36.5°N,116°E)王先生的家在一个高层建筑的二楼,令他烦恼的是,因为南楼遮挡,正午的阳光到1月8日才能照射进阳台。为了更好地晾晒衣服,王先生家

的伸缩式晾衣架的高度在不同季节还需调整。据此完成下面小题。5.王先生家的阳台正午时分每年没有阳光射人的时间大约为()A.17天B.33天C.25天D.50天6.王先生家正午时悬挂晾衣架的绳索长度()A.冬季长,夏季短B.冬季长,夏季长C.冬季短,夏季长D.冬季短,夏季短【答案】5.B6.C【

解析】【5题详解】聊城王先生家一年中太阳高度最小的时间为冬至日,根据题意,自12月22日至1月7日期间(16天)正午阳光均不能照射进阳台,根据太阳直射点移动规律,在12月22前还会有16天左右也无法在正午获得光照,全年一共约33天阳台无法在正午时刻获得光照。故B正确,A

、C、D错误。故选B。【6题详解】王先生家所处地区夏季正午太阳高度较大,照射进阳台的阳光较少,为了更好地晾晒衣服,需要将晾衣架绳索下降长度长一些;冬季正午太阳高度较夏季小,照射进阳台的阳光较多,晾衣架绳索下降长度短一些,故C正确,A、B、D错误。故选C

。读某日昏线图,a、c两点为昏线的顶点,b点为昏线的中点,昏线在地球上为西北一东南走向,b点的经度为50°E。据此完成下面小题。7.根据图中信息,判断此时有关各地时间的叙述,正确的是()A.a点地方时是0时B.b点地方时是14时C.c点地方时是12时D.国际标准时间是14时40分8.关于该昏线

显示地理现象的说法正确的是()A.该昏线自西向东运动B.此时北半球昼长夜短C.b点可能有台风发生D.此时南半球太阳东南升起,西南落下【答案】7.D8.D【解析】【分析】【7题详解】图中晨昏线为昏线,顺着地球自转方向判断,ac线左侧为昼半球,右

侧为夜半球;可知,a点所在经线为昼半球中分线,其时间为12时;c点所在经线为夜半球中分线,其时间为0时或24时;b点为昏线的中点,b点所在经线为昏线与赤道交点所在经线(50°E),其时间为18时;此时国际标准时即是0度经线的时

间为14时40分。选D正确。【8题详解】晨昏线移动方向与地球自转方向相反,为自东向西;b点位于赤道地区,风力小,发生台风天气少;根据晨昏线与经线关系,确定此时北半球各地昼短夜长,为冬半年,南北半球各地除出现极昼、极夜现象的地区之外,太阳东南升起,西南日落。选D正

确。【点睛】晨昏线判读方法:1、根据地球自转方向判断:顺着地球自转方向,由昼半球过渡到夜半球的分界线是昏线,由夜半球过渡到昼半球的分界线是晨线。2、根据昼夜半球判断:位于昼半球西部边缘与夜半球的分界线为晨线,位于昼半球

东部边缘与夜半球的分界线为昏线。3、由于地球自转方向是自西向东,因而晨昏线的相对运动方向是由东向西。4、一般地,在春、秋分日时,晨昏线与经线重合,即晨昏线要过南北极点。其余任何时候,晨昏线都与经线斜交(即晨昏线不经过南北极点),其夹角范围为0~23°26′。在二至日时,其夹角最大,为23

°26′。当晨昏线与经线相交时,其夹角与此时太阳直射点所在的纬度值相等。5、经过赤道与晨线交点的那条经线上的地方时为6时,经过赤道与昏线交点的那条经线上的地方时为18时。太阳直射点所在经线上的地方时为正午12时,与之相对组成经线

圈的那条经线上的地方时为次日0时(或当天24时)。下表是一年中四地昼长最大差值(R)资料,完成下面小题。9.四地按纬度由低到高的排列,正确的是()A.②①④③B.③②①④C.③①④②D.①③④②10.①地最长昼长和④地的最短昼长分别为()A.13小时13分10小时47分B.13小时13分9

小时9分C.14小时51分10小时47分D.14小时51分9小时9分【答案】9.C10.B【解析】【分析】【9题详解】纬度的高低可以根据昼长差值来判断,纬度越高,昼长的变化幅度越大,出现极昼现象的地区昼长最大差值为2

4小时。则四地纬度由低到高的顺序为③①④②,故正确答案为C。【10题详解】昼长最大差值出现的时间点分别是夏至日和冬至日。而①④地夏至日的昼长和冬至日的夜长是相等的,因此可以计算出①地最长昼长为12+2小时26分/2=13小时13分;

④地的最短昼长为12小时-5小时42分/2=9小时9分,故正确答案为B。【点睛】最长昼长和最短昼长的计算方法,可根据最长昼长为夏至日昼长=冬至日夜长,最短昼长为冬至日昼长=夏至日夜长,则最短昼长+最长昼长=24,根据最长昼长-最短昼长

=R,得最长昼长=12+R/2;最短昼长=12-R/2。贝加尔湖是世界上最深的淡水湖(水深达1940米)和蓄水量最多的淡水,其水量可供50亿人使用半个世纪,监测表明其湖水深度还在加大。贝加尔湖湖底沉积物巨厚,可达8千米。据

此完成下面小题。11.根据材料分析贝加尔湖形成原因()A.断裂”下陷,积水成湖B.冰川侵蚀,积水成湖C.风力侵蚀,积水成湖D.海水侵蚀,积水成湖.12.贝加尔湖底部具有厚厚的沉积物,其深度仍在不断加大,

推测其原因是()A.湖区周围降水增多B.地下水水位不断升高C.地壳不断下陷,湖盆加深D.全球温度升高,冰雪融水量增加【答案】11.A12.C【解析】【11题详解】结合题干信息“贝加尔湖是世界上最深的湖泊”可推断贝加尔湖是构造湖,是地壳断裂下陷集水形成的,A正确;外力侵蚀作

用形成的盆地,这类盆地一般面积较小,低平宽浅,B、C、D错误。故选A。【12题详解】由材料可知,贝加尔湖湖底沉积物巨厚,湖水深度还在加大,说明该地区地壳还在不断下沉,湖盆加深,故C正确,A、B、D错误。故选C。【点睛】“贝加尔湖是世界上最深的淡水湖(水深达1

940米)和蓄水量最多的淡水”是本题解答的关键。迂回扇是在河湾侧向蠕移过程中产生的。因侧向运动是脉动式而不是连续均匀地发生的,故当河弯侧蚀较慢时,凸岸边滩外缘的滨河床沙坝不断加高,当河湾侧蚀加快后,凸岸边滩迅

速淤长。若侧蚀再度减缓,则在凸岸边滩外缘新的位置上又会出现相对高起的滨河床沙坝,该过程反复进行,便形成完整的迁回扇。下图为迁回扇形成过程示意图。据此完成下面小题。13.迂回扇形成过程中河流凹岸地区发生坍塌的规律是()A.持续坍塌B.间歇坍塌C.匀速坍塌D.加速坍塌14.在迂回扇形成过程中,下列说

法不正确的是()A.导致河流长度增加、弯曲度变大B.河流沙坝之间沼泽、洼地增多C.图中沙坝的形成时间顺序是数字减少顺序D.河流纵比降变小,流速变慢【答案】13.B14.C【解析】【分析】【13题详解】因侧向运动是脉动式而不是连

续均匀地发生的,迂回扇形成过程中河流凹岸地区发生坍塌的规律具有间歇坍塌特征,B正确,ACD错误。故选B。【14题详解】在迂回扇形成过程中,导致河流长度增加、弯曲度变大,A表述正确;河道不断弯曲,流速减缓,泥沙堆积,河流沙坝之间沼泽、洼地增多,B表述正确;图中沙坝

的形成时间顺序是数字增大顺序,C表述错误;河道变长,河流纵比降变小,流速变慢,D表述正确。故选C。【点睛】本题应结合文字材料分析迂回扇的形成过程,再根据图中河道的特征,综合分析并针对问题作答即可。陕西省清涧县无定河沿岸发现了古植物化石,据初步推断为距今2.5亿

年的芦木化石。芦木是一种古植物,属于木贼纲,出现于石炭二叠纪,现已灭绝。芦木与鳞木、封印木共同组成北半球热带沼泽森林。下图左图为芦木化石,下图右图为“岩石圈物质循环示意图”,据此完成下面小题。15.形成

芦木化石的岩层属于()A.侵入岩B.喷出岩C.变质岩D.沉积岩16.该地岩石具有()A.层理构造B.矿物结晶颗粒较大,结构致密C.片理构造D.矿物晶体颗粒细小,表面多气孔17.该地的岩石类型及其地质作用

对应正确的是()A.A③.B.B②C.C④D.D⑤【答案】15.D16.A17.C【解析】【分析】【15题详解】在沉积岩的岩层中能够找到已经成为化石的古生物遗体,D正确,ABC错误;故选D。【16题详解】沉积岩的岩层是在漫长的地

质时期一层层沉积形成,具有层理构造,每一个的岩层代表各自的地质年代和当时所处的地理环境,A正确;矿物结晶颗粒较大,结构致密,为侵入岩;片理构造为变质岩;矿物晶体颗粒细小,表面多气孔为喷出岩;故选A。【

17题详解】根据岩石圈的组成及物质循环过程,沉积岩由裸露在地表的各类岩石经过外力作用形成的沉积物经过固结成岩作用而形成。图中C为沉积岩,④过程为固结成岩作用,故正确答案为C,ABD错误;故选C。【点睛】本题以芦木化石和岩石圈物质循环示意图为切入点,设置道试题,考查学生利用地理信息综合分析地

理问题的能力。下图为某地区地质剖面图。读图,完成下列各题。18.岩浆岩形成年代的先后顺序是()A.①②③B.②③①C.③①②D.③②①19.图中()A.甲处的断层由内外力共同作用而形成B.乙处是因地壳水平运动而形成的向斜C.丙处可能有化石且可能存在变质作用D.丁处地表形

态是由火山灰堆积而形成【答案】18.B19.C【解析】该题组主要考查塑造地表形态的内力作用。【18题详解】根据岩浆通道状态来判断岩浆岩形成年代的先后顺序,②所在岩浆通道最早被上层沉积岩层覆盖,故形成最早;③岩浆通道也有上覆沉积岩层,①岩浆通道没有收到影响,故

①形成最晚,则先后顺序是②③①。故选B。【19题详解】甲处的断层是岩层挤压断裂后形成,内力作用的结果,A错误;乙处岩层向上拱起,是因地壳水平运动而形成的背斜,B错误;丙位于沉积岩层,可能有化石存在,又在岩浆通道

附近,故可能存在变质作用,C正确;丁处是火山活动岩浆喷出后冷却凝固的结果,火山灰堆积作用影响很小,D错误。故选C。下图是“我国西南某区城河流示意图”。据此完成下面小题。20.该河流()A.水流湍急B.水量季节变化小C.右岸坡度

小D.虚线为丰水期河岸21.支流含沙量较大,但支流汇入干流处没有形成三角洲,最可能的原因是()A.支流流速慢B.受地转偏向力影响,侵蚀严重C.干流水体对支流抬升作用小D.汇入处落差大【答案】20.C21.D【解析】

【分析】【20题详解】图中河道出现弯曲和河漫滩,说明流经地区地势较平坦,水流速度较慢,A错;图中虚线为枯水期河岸位置,枯水期河漫滩显露,说明河流水量季节变化较大,BD错;图中右岸为凸岸,流速慢,流水堆积作用明显,河床坡度较小,C正确,故选C。【21题详

解】支流汇入干流处没有形成三角洲,可能与汇入处为凹岸,水流速度较快,河床坡度陡峭,落差大,流水侵蚀作用强,泥沙不易沉积等因素有关,D正确;支流流速慢则有利于泥沙沉积,A错;图中支流位于河流凹岸处,受流水弯道动力的影响更强,受地转偏向力

的影响相对较小,B错;图中干流河道相对较开阔,支流河道狭窄,干流水体对支流具有一定的“顶托作用”,使得干流水体对支流抬升作用相对较强,C错。故选D。【点睛】河流“凹岸侵蚀,凸岸堆积”原理及形成过程:河

流流经弯道时,水流做曲线运动,产生离心力。在离心力的作用下,表层水流趋向凹岸,冲刷凹岸,使凹岸水面略高于凸岸,因此,底部水流在压力作用下由凹岸流向凸岸,形成弯道环流,在弯道环流作用下,凹岸发生侵蚀,凸岸发生堆积,河流变得

越来越弯曲。下图为某地某水平面的岩层分布图,图中字母a→f所代表的各岩层年代由新到老。读图,完成下面小题。22.图中信息显示出()A.①地所处地貌形态为背斜山B.②地岩层较①地岩层更不易受外力作用侵蚀.C.③地地层发生错动,形成断块山和断陷谷地D.④地位于背斜构造的顶部23.若图中区域

地下存在一个储量巨大的煤层,则下列地点在开采过程中容易发生瓦斯爆炸事故的是()A.①B.②C.③D.④【答案】22.B23.A【解析】【22题详解】根据“图中a→f所代表的各岩层年代由新到老”,可知图中各岩层

地质年代的新老关系,①地中间岩层老,两翼岩层新,判断①地为背斜构造,但图中为水平面的岩层分布,无法判断地表地势高低,A错;②地中间岩层新,两翼岩层老,为向斜构造,②地槽部受挤压作用,岩层紧实,与背斜顶部受张力的①地岩层相比,更不易受外力作用侵蚀,B正确;据图③地地层发

生明显的错动和位移,根据水平岩层分析无法确定是否形成断块山和断陷谷地,C错;④地岩层中间新,两翼老,为向斜,D错。故正确选项为B。【23题详解】大部分瓦斯事故发生在采掘工作面,尤其是背斜顶部瓦斯气体易于集聚(背斜岩层封闭,易于储油气),是瓦斯

事故容易发生的地点,据上题分析,图中①地为背斜构造,成为煤炭开采过程中发生瓦斯爆炸事故的多发地,故正确选项为A。【点睛】解答该题的关键是熟练掌握判断地质构造及地表形态的判断方法,通过读图获取相关信息。难度一般。读我国巢湖流域古代聚落遗址分布示意图,完成下面小题。24.图示古

代聚落遗址东部分布较少的原因()A.海拔较高,多山地、丘陵.B.河流上游,航运条件差C.等高线密集,地势高,落差大D.山麓冲积扇地区25.夏季,巢湖水域面积增加最小的地区可能位于()A.东北面B.东南面C.西北面D.西南面【答案】24.C25.A【解析】【

24题详解】读图可知,图示地区位于长江中下游平原地区,总体海拔较低,较大一部分地区海拔在50米以下,不属于山地、丘陵地区;图中古代聚落遗址主要分布在西部地势较低地区,且等高线比较稀疏,说明地势平坦。东部地区等高线密集,地势起伏大,坡度陡,不利于聚落的分布,据此判断C正确,故选

C。【25题详解】据图中古代聚落遗址分布可知东北面聚落较少,且等高线密集,说明东北面地势高,其汛期蓄水后淹没的区域范围增加量较小。据此判断A正确,故选A。【点睛】本题考察等高线地形图的判读以及应用,考

察学生对等高线地形图的判读技巧和方法的掌握程度,考察学生的区域认知能力。II卷二、综合题(共4小题,50分)26.读以北极点为中心的光照图(阴影部分表示黑夜),回答下列问题。(1)写出上图中太阳直射点坐标。(2)假设有一发炮弹从D点射

向乙点方向,说出炮弹在运行过程中的偏转方向及相对D、乙所在经线的落地位置。(3)图示时刻北京时间是____时,国际标准时间是___时,E点的地方时为___时。(4)此时全球与E点不属于同一天的地区所占的范围()A.等于1/

2B.等于1/3C.等于1/4D.等于1/5【答案】(1)(90°E,23°26′N)(2)向右(或东)偏落在D、乙所在经线东边(3)14612(4)C【解析】【分析】本题主要考查地球的基本特征以及地球自转的

地理意义,难度不大,属基础题目。【详解】(1)太阳直射点所在经线地方时为12时,读图E点所在经线为昼半球的中央经线,应为地方时12点的经线,根据图示为北极为中心的俯视图,则B点所在经线为90°W,E点所在经线为90°E经线;北极圈及其以内出现极昼现象,可知太阳直射北回归线。(2)从D向乙点发

射的炮弹,受地转偏向力作用向右偏(北半球),落在D、乙所在经线的东边(地球自西向东,北极为中心的俯视图,逆时针)。(3)从图中可知E点90°E地方时为12时,则北京时间为120°E的地方时,比90°E早两个小时,为14时,国际标准时为中时区的区时(0°经线的地方

时),比90°E晚8个小时,为6时。(4)在地球上日期变更的界线有两类:①自然界线:即0点所在的经线,它是不断变化的,自西向东过0点所在经线日期要加一天,自东向西要减一天;②人为界线:即国际上规定,原则上以180度经线为国际日期变更线,简称

日界线,自西向东过日界线要减一天,自东向西要加一天。由90°E为12时可知,90°W为0时,与E点处于同一天的地区范围是90°W-0°-180°,与E点不属于同一天的地区所占范围是180°-90°W,约占1/4,故C正确。27.下

图太阳光照图中ED为晨线,读图回答下列问题。(1)图中表示的节气为___,判断依据是___。(2)该日过后,太阳直射点的移动方向为向___移动;此后3个月内,北半球各地昼夜长短的特点及变化趋势是__。(3)此时北京时间为___,赤道上属于白昼的经度范围是___。(4

)图中A.B两地正午太阳高度较大的是___日落较早的是____,昼夜长短变化幅度较大是___。(5)太阳能热水器是人们在生活中常用的设备,由于太阳直射点的运动,不同日期,同一地点的正午太阳高度变化较大,为使地处40°N华北地区的太阳能热水器最大限度的利用太阳光能,图示日期应将太

阳能热水器的真空管平面与楼顶地面间的夹角a度数调整为___。【答案】(1).冬至(2).北极圈及其以北地区出现极夜现象(3).北(4).昼短夜长,随着太阳直射点的不断北移,昼长逐渐变长,夜长逐渐变短(5).15时20分(6)

.自20°W经线向东至160°E经线(或20°W—0°—160°E)(7).A(8).B(9).B(10).63°26′【解析】【分析】本题考查了光照图的判读、昼夜长短及正午太阳高度的变化等考点,考查了学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力。【详解】(1)根据ED

为晨线可知北极圈内出现极夜现象,图中表示的节气为冬至。(2)根据太阳直射点移动规律,冬至日过后太阳直射点向北移动。此后3个月内,北半球各地昼短夜长且随着太阳直射点的不断北移,昼长逐渐变长,夜长逐渐变短。(3)图中D点所在经线70°E平分

昼半球,为12时,可推算出北京时间为15时20分。此时20°W为6时,160°E为18时,赤道上属于白昼的经度范围是20°W--0°--160°E(4)此时太阳直射北回归线,A地与太阳直射点的纬度差比B地与太阳直射点的纬度差小,所以A地的正午太阳高度大。B地的昼长比A地的昼

长短,所以日落时间较早。纬度越高昼夜长短变化幅度越大,B地的纬度较A地高,昼夜长短变幅大。(5)图示日期为冬至日,α与正午太阳高度角互余,所以α=华北地区(40°N)与太阳直射纬度(23°26′S)的差=63°26′。28.阅读图文材料,回答有关问题。材料一下图为宁夏平原及周围地区地形和地

质构造剖面图。材料二贺兰山位于内蒙古高原与宁夏平原之间,海拔大多为2000~3000m,最高峰海拔3556m。降水量由山麓向山顶逐渐增加,山中森林资源丰富。(1)根据图示信息,从内外力作用的角度,简述贺兰山地貌的形成原因。(2)分析贺兰山对宁夏平原农业生产的有

利影响。【答案】(1)地壳构造运动导致山地一侧沿断层抬升形成断块山地,后经过长时间外力风化作用、流水和风力等外力侵蚀作用,在内外力共同作用下形成了现在的地貌形态。(2)山前冲积扇形成平坦的地形及肥沃的土壤;削弱了来自西北的寒冷空气的侵袭,使冬季比较温暖;抬升了东南季风(夏季

风),在该地区形成较多的地形雨,形成了丰富的水源;阻挡了沙漠的东移,减少了沙尘暴的发生几率。【解析】【分析】本题以材料为背景,以图为载体,考查学生的区域认知能力、地理实践力和综合思维能力。【详解】(1)从图中可以看出,贺兰山是经岩层断

裂抬升,经过长时间外力作用,包括风化作用、流水和风力侵蚀等外力作用,是在内外力共同作用下形成了现在的地貌形态。(2)贺兰山是南北走向的山脉,意义主要表现对冷空气的阻挡、形成地形雨、阻挡沙漠东移、改善生态环境等方面。29.阅读图文材料,完成下列要求。板

块运动引起地表隆起或凹陷,形成高原或盆地,在隆起的高原上,通过流水不断侵蚀和搬运,导致河.谷发育,随着流水下切、侧蚀,河谷不断加深、展宽。下图为某河谷地形图,图中T1T.2T.3T4.是不同位置流水沉积形成的鹅卵石。(1)图中T1、T2、T3、T4不同位置流水沉积形成的鹅卵石,其中堆积年代最早的

为()A.T1B.T2C.T3D.T4(2)图中河谷底部大部分鹅卵石在河流枯水期裸露,洪水期淹没,则该地鹅卵石堆积物集中分布的河岸为河流_____(凹岸或凸岸),判断该地鹅卵石堆积面积变化趋势,并分析其原因。(3)推测河流T,以上剖面没有鹅卵石岩

布可能的原因。(4)该河流下游人海口处形成的地貌类型为.,并简要分析其形成原因。【答案】(1)D(2)凸岸鹅卵石堆积面积不断增大河流凸岸水流较缓,流水堆积作用明显,来自上游河谷的鹅卵石堆积物在雨季随河流、山洪等不断被搬运到下游地势平缓地区,携带鹅卵石等物质不断在水流平缓的河流凸岸堆积,造成鹅

卵石堆积面积不断增大(3)有两种可能性:在图中的河谷形成之前,该地区的沉积物中没有鹅卵石;该山谷的河流以侧蚀、下蚀为主,随着河流侧蚀,上部的河谷展宽,原有的鹅卵石沉积区被侵蚀而不复存在。(任答两种可能性,其他可能性合理亦可)(4)河口三角洲河流入海口地区地势平坦,

水下坡度平缓,水流速度变小,加上海水对河流入海口处河水的顶托作用,河流携带的泥沙不断堆积在河口前方,形成河口三角洲【解析】【分析】本题考查河流地貌的判读。考查学生的综合分析能力和区域认知能力以及调动和运用地理知识进行分析和描述地理过程的能力。【详解】(1)河流下切侵蚀,使原先的河

谷底部(河漫滩或河床)超出一般洪水位,呈阶梯状分布在河谷谷坡的地形为阶地。阶地按上下层分级,越向高处年代越老。据此进行判断,图中T4时期离河岸的距离最远,因此形成的时代最早。(2)河流的“凹岸侵蚀,凸岸堆积”。当河流转弯时,水质点作曲线运动产生离心力,在离心力的影响下,表层水流向凹

岸方向冲去,流速快,凹岸受到强烈侵蚀,形成深槽,而底部的水流在压力的作用下,由凹岸流向凸岸,水流把从凹岸冲下的物质搬运至凸岸,在凸岸因流速变慢而堆积下来形成边滩。根据该原理进行判断,河流来自上游河谷的鹅卵石堆积物在雨季随河流、山洪等不断被搬运到下游地势平缓地区,携带鹅卵石等物质不断

在水流平缓的河流凸岸堆积,造成鹅卵石堆积面积不断增大。(3)可从没有鹅卵石这种物质而无法堆积,或堆积后被侵蚀破坏角度分析。一是在该河谷形成的之前,该地没有鹅卵石,河谷中无法沉积;二是该地堆积鹅卵石由于该河段的流水作用一下蚀作用

和侧蚀作用为主,将原来堆积的鹅卵石侵蚀后被带走。(4)河流下游入海口处会形成河口三角洲地貌。原因是河流入海口地区地势平坦,水下坡度平缓,水流速度变小,河流的搬运能力减弱,沉积作用增加,泥沙堆积;加上海水对河流入海口处河水的顶托作用,河流携带的泥沙不断堆积在河口前方,形成河口三角洲

。