DOC

DOC

【文档说明】浙江省丽水市三校联考2023-2024学年高一上学期12月月考历史试题 .docx,共(9)页,584.906 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-2180a9e628ecc9cb469e667062fc1da4.html

以下为本文档部分文字说明:

2023学年第一学期高一年级12月三校联考历史学科试题1.本卷满分100分,考试时间90分钟;2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号(填涂);3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效。选择题部分一、选择题Ⅰ(本大题共12

小题,每小题2分,共24分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.某文化遗产证实了新石器时代晚期中国存在着一个有统一信仰体系和经济上由稻作农业支撑区域性国家,也代

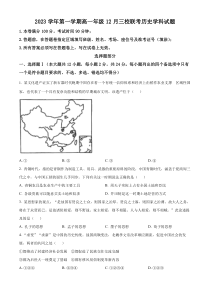

表了一个具有复杂功能和结构的早期城市文明。该遗产位于()A.①B.②C.③D.④2.青铜时代,指的是青铜作为制造工具、用具、武器的重要原料的阶段。中国青铜时代,涵盖于夏商周三代之中,与中国王朝的诞生几乎同步。下列有关这一

时期说法正确的是()A.青铜农具是农业生产中的主要工具B.周天子实际上占有全国土地和臣民C.各级贵族可以随意买卖土地和奴隶D.井田制是这一时期土地经营的方式3.某思想家的观点:“是故国有贤良之士众,则国家之治厚。贤良之士寡,则国家之治薄。故大人之务,将在于众贤而已。是故诸

侯相爱,则不野战。家主相爱,则不相篡。人与人相爱,则不相贼。”此论述提及的是()A.孔子的思想B.孟子的思想C.墨子的思想D.荀子的思想4.“求变”“求新”是中国的历史传统。战国商鞅变法,北魏孝文帝改革顺应潮流,促进中国社会的发展,两者的共同之处()①都推动了封建经济社会发展

②都促进了民族交往交流交融③都为后世大一统奠定了基础④都有移风易俗制度革新内容A.①②④B.②③④C.①②③④D.①②③的5.科举制开创于隋,以封闭性考试成绩作为录取标准,能使一般读书人通过科举考试进入仕途,是隋唐以后中国古代社会知识分子最重要的入仕途径。下列有关隋唐科举

制表述正确的是()A.隋文帝在位时设立进士科B.唐太宗增加科举考试科目C武则天任用高官主持考试D.唐玄宗首创了武举和殿试6.对少数民族地区采取因地制宜因俗而治的政策是历代统治者的共识。下列是某同学整理各朝代对新疆地区的管辖措施,其中①②③④分别是()A.①安西都护府

②宣慰司③伊犁将军④新疆行省B.①安北都护府②宣政院③伊犁将军④新疆行省C.①安西都护府②宣慰司③理藩院④伊犁将军D.①唐蕃会盟②宣政院③察合台汗国④新疆行省7.历史因果逻辑推导能力是历史学科的重要思维能力

,下列推导符合因果逻辑的是()A.察举制失去基础——确立九品中正制——促进门阀政治——皇权受到一定制约B.安史之乱——形成藩镇割据——国家出现外重内轻——宋初加强中央集权C.养兵养官——边防压力与财政危机——王安石变法——实现富国强兵目的D.明太祖废除丞相——明成祖设立内阁——雍正帝设立军

机处——中央集权加强8.儒家思想经历了一个发展演变,并逐渐成为官方正统思想的过程。有关儒家思想发展的表述符合史实的是()A.先秦儒学中“仁”“仁政”“隆礼重法”思想适应了诸侯兼并战争需要B.从北宋后期起,程朱理学强化社会伦理道德秩序,逐渐受到官方尊崇C.陆王心学强调主观能动性,否定传统伦理

道德标准,隐含平等叛逆色彩D.明清之际三位思想家反对君主专制是对此时期社会剧烈动荡的反思9.卜正民在《哈佛中国史》中写道:“李鸿章待在直隶近1/4世纪,新一代的有力管理者张之洞担任湖广总督近20年。这样的地方大员掌握了对于布政使、按察使,以及知府、知县的任命权,他们通

常从个人幕僚中提名。”这一局面的形成源于()A.两次鸦片战争B.太平天国运动C.东南互保运动D.甲午中日战争10.下方分别为晚清与民国时期的两幅结婚照片。从中可明确反映出().①男女平等思想的传播②西式生活方式的影响③政

府剪辫法令的作用④民主共和观念的普及A.①②B.②③C.①②③D.②③④11.观察下方地图,判断下列各项中对此解读正确的是()A.武昌起义爆发后各省纷纷宣布独立B.“二次革命”国民党反对袁世凯独裁C.袁世凯复辟帝制遭

到全国人民反对D.孙中山利用西南军阀发起护法运动12.1919年爆发了五四运动,1935年爆发了一二·九运动。两者的共同点是()A.都以北平学生为主力首先掀起B.都宣传了中国共产党的主张C.都促进了中华民族意识新觉醒D.都反

对国民政府的妥协政策二、选择题Ⅱ(本大题共12小题,每小题3分,共36分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)13.西汉前期的墓葬一般比较节俭,汉武帝后帝王权贵的厚葬现象开始十分突出,“厚葬多藏,器用如生人”,丧葬耗费十分惊人,农民和其他劳

动者也纷纷仿效,厚葬成为一时风气。这一变化表明A.礼乐制度走向瓦解B.经济水平影响丧葬习俗C.理学日益深入人心D.君主专制遭到严重打击14.唐玄宗(开元)二十三年(735)九月,诏曰:“天下百姓口分永业田,频有处分,

不许买卖典贴。如闻尚未能断,贫人失业,豪富兼并,宜更申明处分,切令禁止。若有违犯,科违敕罪。”对该诏书认识正确的是()A.描述了租庸调实施的背景B.有助于放松对农民的人身控制C.反映出当时土地兼并严重D.有助

于保证两税法的顺利实施15.孙思邈:“乃博采群经,删裁繁重,务在简易,以为《备急千金要方》一部,凡三十卷……以为人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此,故以为名也。”这说明孙思邈《千金方》()A.吸收了理学为生民立命精神B.奠定了传统中医的理论

基础C.全面总结了历代药物学成果D.体现了中医的医德伦理思想16.据《宋史·夏国上》记载:“其官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台,曰开封府,曰翊卫司,曰官计司,曰受纳司,曰农田司,曰群牧司,曰飞龙院,曰磨勘司,曰

文思院,曰蕃学,曰汉学。自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下,皆分命蕃汉人之。”该官制()A.加速了少数民族封建化进程B.背离了因俗而治的统治方针C.助长了因循守旧的政治风气D.反映了差别对待的歧视政策17.乾隆时期,英国派出使团来华,希望扩大贸易、曾开通商口岸,乾隆在

写给英国国王的敕谕中说:“尔国使臣于定例之外多有陈乞,大乖仰体天朝加惠远人、抚育四夷之道……是以命大臣等向使臣等详加开导,遣令回国……”由此无法推知的是()A.当时世界市场和世界贸易活跃B.体现清朝天朝上国盲目自大心态C.传统华夷观念已退出历史舞台D.

清朝外交政策无法顺应世界潮流18.从19世纪六七十年代到1894年,近代民族工业产生并逐渐发展,出现了大约有216个机器厂矿和小火轮公司。这一时期的经济结构转换中,新因素虽微乎其微,但有着重要的意义,它成为资产阶级革命发生的原动力。下列与之相关的是()①产生了中国第一批工人阶级②产生了新的生

产方式③产生了中国第一批资产阶级④为民主革命提供基础A.①②B.①②③C.②③④D.②④19.晚清一条约中写明:“大清国国家应允将大沽炮台及有碍京师至海通道之各炮台,一律削平……由诸国分应主办……留兵驻守,以保京师至海通道无断绝之虞。”以下选项中出自同一条约的()A.开放通商口岸的传

教权B.列强获得了内河航行权C.禁止华北科举考试五年D.增开沙市、重庆等口岸的为20.1898年6月11日,光绪帝在维新派推动下颁布“明定国是”诏书,明确宣示:“嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宣努力向上,发愤为雄,以圣贤义理

之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。”这表明,维新变法运动()A.缺乏社会基础B.具有一定局限C.实行君主立宪D.全面接受西学21.民国十五年,中国国民党发展北伐檄文:“嗟我将士,尔肃尔

听。国民痛苦,火热水深。土匪军阀,为虎作伥。帝国主义,以枭以张。本军兴师,救国救民。……保我平等,还我自由。”下列有关这次战争的表述不正确的是()A.主要目标是“打倒列强,除军阀”B.基本推翻北伐军阀的统治C

.广州革命根据地得到巩固与统一D.革命形势发展到长江流域22.中共某次会议强调:“要将已经开始的全国性抗战发展为全面的、全民族的抗战,动员一切力量争取抗战胜利,并从中来完成民主革命的任务——统一中国,建立民主共和国。”这次会议是()A.八七会议B.遵义会议C.瓦窑堡会议D.洛川会议23.下图所示

是中国工农红军长征途中的一幅宣传标语,内容为“拥护红军北上抗日先遣队北上抗日!拥护真正实行对日作战的苏维埃红军!反对国民党出卖中国的塘沽协定及一切秘约!打倒出卖中国的卖国贼蒋介石国民党!”据此可知,当时()A.全国团结抗战局面初步形成B.工农群众抗日热情高涨C.党的工

作中心已经发生转移D.社会主要矛盾逐渐变化24.以下关于抗日战争的研究,史实与史论对应正确的是()史实史论A.1931年9月27日,在北平的奉天会馆召开了“东北民众抗日救国会”成立大会,其宗旨是:“抵抗日人侵略,共谋收复失地,保护国家

主抗日救亡已成为全民共识权。”B.1932年“一·二八”事变后,日本在华中使用日本银行券和法币作为军事通货;1937年10月,日本在华中占领区发行军票。日本实行“以战养战”政策C.1935年中国共产党中央委员会发表《为抗日救国告全体同胞书》号召“停止内战

,一致抗日”。全国团结抗战局面初步形成D.1937年7月15日中国共产党发表了《中共中央为公布国共合作宣言》,决定取消苏区,红军接受改编等。标志第二次国共合作的实现A.AB.BC.CD.D非选择题部分三、非选择题(本大题共2小题,其中第25题20分,第26

题20分,共40分)25.棉纺织业为代表的民族工业的发展在中国经历了一个曲折发展过程。阅读材料,完成下列要求。材料一棉花种植技术传入中国后,自汉至唐,只在今新疆、西南部分地区有零星种植。南宋末,长江流域植棉渐广。元初,“置浙东、江东、江西、湖广、福建木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹。”黄道婆

在松江传授学自南海的技术,改良织机,使这里迅速成为棉纺织中心,“松江棉布,衣被天下”。元明时,各种农书都积极推广植棉和棉纺织技术。棉花种植迅速发展并超过桑麻,棉花成为我国纺织业的主要原料。——摘编自白寿彝《中国通史纲要》材料二明朝时江南棉纺

织业内部显现出专业化分工的趋势,棉布品种的多样化满足了不同人群的需求,出现了专门从事布匹收购经营的棉布字号。……明中叶之后,广州一地的棉纺织工场就有2500多家,纺织工人有5万余名。苏松地区大量棉业市镇兴起,棉货贸易繁荣。但苏松地区棉纺织业的发展带来

的商品经济的繁荣,只是局部小范围的,受到封建经济的束缚,棉纺织业内部的新兴因子发展缓慢。明清时期,江南地区丝棉纺织业的发展导致了桑稻争田,由此造成了江南地区粮食供应的紧张。康熙年间,“两浙民稠地窄,产为无多。全赖江楚粮艘”。……从江

南与其他地区的经济交流内容来看,基本上是苏、松、杭等地的丝棉织品输向全国各地,而湖广、江西一带的粮食则源源不断地输入江南。——摘编自杜君立等人《明清时期的棉花革命》等文章材料三一战的爆发,欧洲各帝国主

义国家忙于战争,对中国输出的资本和商品相对减少,为中国民族工业让出了部分中国国内市场,也利于中国商品开拓国外市场。1911-1919年,纺织业和面粉业发展最为迅速,火柴、造纸等轻工业有显著发展。但好景不长,当第一次世界大战结束后,各欧洲帝国主义国家卷土

重来,民族工业很快就萧条下去。——摘编自焦雪琴《近代中国民族工业发展历程之研究》(1)根据材料一、概括宋元时期南方棉花种植推广的原因,并结合所学分析其影响。(2)根据材料二、概括明清江南棉纺织业领域出现新变化,并结

合所学从粮食生产格局和国内贸易形式变化角度分析这一时期江南丝棉纺织业发展的影响。(3)根据材料三并结合所学,分析民国初期民族资本主义发展迅速的原因,概括材料三中民族资本主义的发展特征及启示。26.鸦片战争以来,民族危机不断加深,中国社会各阶层为挽救民族危机进行不懈的努力。阅读材料,完成下列

要求。材料一从19世纪70年代开始,洋务派开始创办近代民用企业,把现代化运动导向了社会经济领域。洋务派认识到国防军事的现代化有赖于经济的现代化,“船炮机器之用,非铁不成,非煤不济”。维护民族独立,抵御外国经济侵略,也是洋务派转向经济现代化的重要原因之

一。民用企业多以官办、官督商办、官商合办等几种形式出现,采用雇佣劳动关系和资本主义的经营管理方式,因而在中国第一次引进了资本主义的生产关系。——王继平《洋务运动与中国现代化》材料二自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,已有不克

守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在倘恍迷离之境,吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。——陈独秀《吾人最后之觉悟》(1

916年2月15日)材料三人们常说,江西是一片红土地,从科学的角度来讲,是土壤中含铁的成分比较多。还有一种形象的解释就是,江西的土地是革命先烈用鲜血染红的⋯⋯战争年代,中国共产党领导人民在江西红土地上辟新途、写新篇、创奇功、建伟业,架构了治国理

政的文韬武略。的(1)结合所学指出洋务派创办近代工业的目标,根据材料一概括洋务运动创办民用工业的影响。(2)根据材料二并结合所学,分别指出近代国人推动“政治觉悟”和“伦理觉悟”的社会运动。说明陈独秀断言“伦理的觉悟”是“吾人最后之觉悟

”的深层原因。(3)根据材料三结合所学,列举1927-1931年间的相关事件及各自意义,佐证“江西是一片红土地”的说法,并说明这一时期我党在江西开辟了怎样的革命“新途”。获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com