DOC

DOC

【文档说明】天津宝坻区大钟庄高级中学2020-2021学年高一第一学期10月月考历史试卷 含答案.docx,共(7)页,252.526 KB,由管理员店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-06622ff7acaf8145e5f55f31d6569182.html

以下为本文档部分文字说明:

高一历史第一次月考试题一、选择题(共35题,每题2分,共70分,其中每题的四个选项中,只有1个正确答案)1.考古学家在西安半坡遗址中发现大量农具和贮藏食物的窖穴。窖穴中有碳化了的粟,粟为耐旱作物,适合在黄土地带生长。据此可以判断①当时我国

已经出现原始农业②先民能够因地制宜地种植作物③半坡居民修建大量水利工程④南方湿润气候有利于农业生产A.①②B.②③C.③④D.①④2.以良渚古城为核心的良渚遗址,位于浙江省杭州市余杭区,考古发现证实,距今5000年左右,长江下游地区已经出现早期国家,进入了

文明社会。考古学界认为“良渚文化是中华文明的一个源头”。有关良渚文化的表述,正确的是A.处于新石器时代早期B.代表器物是“蛋壳陶”C.此时私有制已产生D.以粟为主要栽培作物3.《左传》中记载“封建亲戚,以藩屏周”。这句话中“封建亲戚”的

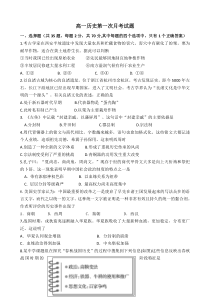

主要依据是A.分封制B.井田制C.郡县制D.宗法制4.周代青铜器上的铭文与商代相比,字数越来越多,语句也愈加格式化。这些铭文大都记述个人业绩,追颂祖先功德,希冀子孙保用。这表明西周时A.创造了一种全新的文字体系B.形成

了重视历史传承的风尚C.宗法制度受到了严重的挑战D.青铜器的功用发生重大改变5.孔子曰:“夏尚忠,商尚鬼,周尚文。”现存于世的商代甲骨文大多是向上天祈祷和祭祀的卜辞。这一现象表明早期中国社会政治制度的特点之一是A.带有浓

郁神权色彩B.以血缘关系为纽带C.层层分封等级森严D.最高权力尚未高度集中6.美国史学家认为:中国最重要的改革之一是废弃了早先在诸王国发展起来的写法众多的语言文字,而代之以统一的文字。这种统一文字被证明是一种非常有效且持久的统一的黏合剂。作者所评价的历史事件出现于

A.商朝B.西周C.秦朝D.西汉7.战国时期,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更广泛。这说明了A.华夏认同观念增强B.分封制的崩溃C.血缘政治得到加强D.中央集权加强8.某中学课题组在探究“春秋战国历史”的过程中搜集到下列信息(如图)这些信息反映出春秋战

国时期的阶段特征是A.社会大变革的时代B.统一国家的建立C.繁荣与开放的社会D.民族关系的发展9.战国时期,各诸侯国竞相改革成为时代风潮。推动这一风潮出现的根本原因是A.战争频繁B.诸侯争霸C.百家争鸣D.铁器和牛耕的推广10.“秦民之见战也,如饿狼之见肉。”秦国这

一社会现象的出现是由于商鞅变法A.推行县制B.奖励军功C.奖励耕织D.编制户口11.春秋战国时期某位思想家“反对用各种法律手段制定社会规范,因为这会导致统治者个人好恶影响整个社会偏离自然之道”,其主张“最大限度恢复自然生活

,在生活中体会安居乐业的幸福感”。该思想家是A.老子B.孔子C.墨子D.韩非子12.某同学以“仁”“君子”“礼”等高频率出现的关键词搜索古代典籍,他能检索出的著作是A.《道德经》B.《论语》C.《墨子》D.《韩非子》13.公元前219年,琅邪石刻记载“六合之

内,皇帝之土;乃今皇帝,一家天下。”材料中的“皇帝”指A.黄帝B.周武王C.秦始皇D.明太祖14.有史书上残存“秦遂并兼四海……不立尺土之封,分天下为□□”的内容。根据所学知识推断,其中的“□□”最可能是A.路府B.郡县C.行省D.郡国15.“考秦之制,……盖内外官制同一系统

,丞相与守掌民事,太尉与尉掌军事,而御史与监,则纠察此治民治军之官者也。”这段材料主要反映了秦朝A.开创了行之有效的地方行政体制B.形成了从中央到地方的垂直管理C.官僚政治逐步取代传统贵族政治D.中央和地方出现机构臃肿的趋向16.秦朝中央官职设

三公九卿。其中九卿有奉常,掌宗庙礼仪;郎中令,掌宫殿警卫;卫尉,掌宫门警卫;太仆,掌御用车马;廷尉,掌刑法……少府,掌山海地泽之税及皇帝的生活供应。由此可见,秦朝中央官制的特点A.分工明确,彼此牵制B.为皇帝私家服务,

“国”与“家”同治C.垂直管理、分层管理D.官僚政治取代血缘政治17.西汉初,文人创作群体以诸侯王为中心,创作多是抒发怀才不遇之情;西汉中叶以后,创作群体逐渐转移到以朝廷为中心,创作内容多是渲染皇帝的尊严或者描写帝王游猎的宏大场景。促成

这一变化的主要原因是A.中央权威的加强B.儒学正统地位形成C.选官制度的变革D.文化专制空前加强18.汉武帝解决王国问题采取的重要措施是A.罢黜百家,独尊儒术B.统一铸币C.收回盐铁经营权D.推恩令19.汉武帝元封六年,“初置刺史部十三州”。这一时期刺史主要负责A.行政事务B

.军事管理C.监察事务D.财政管理20.美国学者德克·卜德曾这样描述某项发明:“它对后来西方文明整个进程的影响无论怎样估计都不过分。世界受蔡侯的恩惠要比受许多知名的人的恩惠更大。”该项发明是A.印刷术B.造纸术C.《大明历》D.指南针21.西汉史学家司马迁撰写

的《史记》,首创的体裁是A.纪传体通史B.纪传体断代史C.编年体通史D.编年体断代史22.“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。”江南地区得到开发的原因包括①自然条件优越②北人南迁③社会安定④南方的生产工具比北方先进A.

①②B.③④C.①②③D.①②③④23.如图是晋朝颁给内迁少数民族酋长的印章:“晋归义羌侯”印。由此可知①西晋时有大量少数民族内迁到黄河流域②西晋实行了相对开明的民族政策③西晋被少数民族所灭④少数民族内迁使南方经济超过了北方A.①②B.③④C.①③D.②④24.近几年,网上热议“

中国会不会因北京持续雾霾而迁都”问题。网友吴铭说,“有迁都的可能性”,我国历史上就曾因种种原因而发生多次迁都,如商王盘庚、周平王、北魏孝文帝、明成祖等统治时期都迁过都。其中,北魏孝文帝迁都A.长安B.洛阳C.应天D.燕京25.魏晋南北朝时期,北方

少数民族往往都自认为与汉族有着共同的祖先,如鲜卑拓跋部称其先祖为黄帝后裔,建立夏政权的匈奴首领自称“大禹之后”“(将)复大禹之业”。这表明A.北方出现民族大融合B.中原文明的影响扩大C.游牧民族转向农耕生活D.北方地区统一进程加

快26.唐太宗从历史上认识到周、秦统治时间的长短在于统治者本身,周因“惟善是务,积功累德”,所以持久;秦因“恣其奢淫,好行刑罚”,故而短暂。他因此采取的措施是①轻徭薄赋,劝课农桑②知人善任,虚怀纳谏③首创殿试,完善科举④崇

文抑武,大兴文治A.①②B.②③C.②④D.③④27.《新唐书》载唐太宗大败东突厥以后,把颉利可汗统治的地区分为二府统治,封东突厥贵族突利、思摩为北平郡王、怀化郡王,颉利可汗也被授予右卫大将军。据此理解正确的是A.唐朝实行开明的民族政策B.

唐朝对各民族的管理方式相同C.二府指安西都护府和西域都护府D.东突厥风俗习惯被打破28.唐蕃和亲促进了汉藏经济文化交流,唐蕃会盟使唐蕃间基本上停止了纷争。唐与吐蕃“和同为一家”是指A.唐朝实现了对吐蕃的有效管辖B.汉藏两族的融合进程大为加快C.唐蕃之间建立了牢不可破的军事同盟D.唐蕃之间的友

好关系得到了巩固29.有史学家认为:从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,它可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡问题。隋唐时期统治者解决“官僚体系内部的权力制衡问题”的重要举措是A.废分封,置郡县B.组成决策机构“中朝”C.中央设立“

三公”D.确立三省六部制30.下图为唐朝“三省六部”制示意图。其中,中书省的职责是A.监察百官B.起草政令C.审核政令D.执行政令31.图1和图2反映了中国古代中央机构的变化。此变化所反映的本质是A.皇权不断得到加强B.中央官员数量增多C.大臣分工逐渐明

确D.丞相负责军事责任32.唐代赋役制度中,具有减轻封建人身依附关系性质的是①庸②调③徭役④两税法①②③B.①②④C.②③④D.①④33.唐代高僧曾把“孝”说成是贯通古今的根本大道,并尽量把儒佛两家道德观念相比附。道教也常常依傍儒家。儒家的

伦理观念则通过佛教、道教得到更广泛的传播。这反映了唐代A.三教并立,相互依存B.政教合一,维护统治C.三教矛盾已经化解无余D.儒家处于绝对优势地位34.唐代的韩愈、柳宗元主张摒弃六朝以来流行的骈文而发起古文运动,强调在先秦两汉古文基础上建立的新散文,提出“调必己出”“文以

载道”。这场运动持续到宋代,历时二百多年。这场古文运动A.巩固了儒学思想的政治地位B.强调了抒发个性和表达情感C.顺应了市民阶层的发展壮大D.反映了文学复古潮流的兴起35.某小组开展研究性学习时,检索了一下关

键词:“日本”、“佛教”、“6次”、“唐招提寺”。他们研究的主题是A.玄奘西行B.鉴真东渡C.唐蕃和亲D.唐蕃会盟二、非选择题(36题14分、37题16分,共30分)36.(14分)阅读材料,回答问题:

材料一:材料二:“封建亲戚”的主要国家,大体就在黄河中下游的农耕文明区;其中鲁、卫、晋、燕这些姬姓封国势力最为强大,地处要冲,足以决定大局。——(日)伊藤道治《中国古代王朝的形成》(1)指出材料一图一与图二分别处于哪个时期?结合材料二和图一的信息,说明姬姓诸侯国对西周统治起到了怎样

的作用?(6分)材料三:王(注:东周初年第二代周王)夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝(朝觐)。秋,王以诸侯伐郑,郑伯击之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王(周王)中肩。——《左传·桓公五年》(2)依据材料三分析周天子与诸侯之间的关系发生了怎样的变化?指出变化导致的后果。(4分

)材料四:(3)说出从图二到图三发生的变化,材料四与这一变化有何关联?(4分)37、(16分)阅读材料,回答问题。材料一:四科取士。一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。—《后汉书》(1)根据材料一,指出与之相符的选官制度及其选官标准。(

5分)材料二:九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!—《晋书》(2)根据材料二,指出两晋时期的选官制度并结合所学知识分析其弊端。(5分)材料三:(隋朝)明确规定九品以上地方官一律由

尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试来选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。—樊树志《国史概要》(3)根据材料三并结合所学知识,分析科

举制的积极作用。(6分)高一历史第一次月考试题答案一、选择题ACABACAADBABCBBBADCBACABBAADDBADAAB二、非选择题36、(1)时期:西周;战国。作用:加强对中原地区的控制。(6分)(2)变化:诸侯不在朝觐周天子,周天子权威下降。后果:导致诸侯争霸,分封制瓦

解。(4分)(3)变化:秦国统一了战乱的状况,建立了统一的秦朝。关联:商鞅变法为秦统一全国奠定了基础。(4分)37、(1)察举制。(1分)标准:德行、才学、明法、意志谋略。(4分)(2)九品中正制。(1分)弊端:中正官独揽人

才的选拔与评判,世家大族垄断高级官职;寒门才俊遭到埋没。(4分)(3)使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治的基础,提高了官员的文化素质,加强了中央集权。(6分)