DOC

DOC

【文档说明】2021-2022学年新教材语文选择性必修上册文本对应练2.4 《论语》十二章 含解析.docx,共(7)页,76.326 KB,由envi的店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-012c2193bc971a8a81cf9830dd150a60.html

以下为本文档部分文字说明:

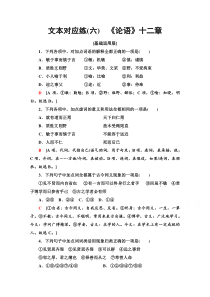

文本对应练(六)《论语》十二章[基础运用层]1.下列各项中,对加点词语的解释全都正确的一项是()A.敏.于事而慎.于言①敏:机敏②慎:谨慎B.质胜文.则野.①文:华美、文采②野:不受拘束C.小人喻.于利.①喻:比喻②利:利益D.迩.之事.父①迩:近②事:侍奉D[A项,①敏:勤勉;B项,②野:粗

野、鄙俗;C项,①喻:知晓,明白。故选D。]2.下列各项中,加点虚词的意义和用法全都相同的一项是()A.就有道而正焉.天下归仁焉.B.质胜文则.野故木受绳则.直C.敏于.事而慎于言不能容于.远近D.人而.不仁死而.后已B[A项,代词,代指自己/语气助词,用于句末;B项,连词,表承接,就;C项,介词

,在……方面/介词,表被动。D项,连词,表假设,如果/连词,表顺承。故选B。]3.下列句子中加点词全都属于古今同义现象的一项是()①见不贤而内自省..也②有一言而可以终身..行之者乎③回虽不敏..④君子博学..而日参省乎己⑤古之学者..必有师A.②⑤B.②④C.①③D

.①④C[①自省:古今同义,自我反思、反省。②终身:古今同义,一生,一辈子。③不敏:古今同义,不聪明,常用来表示自谦。④博学,古义:广泛地学习。今义:学问广博精深。⑤学者,古义:求学的人。今义:在学术上有一定成就的人

。故选C。]4.下列句子中加点词词类活用现象归类正确的一项是()①见贤.思齐焉②见贤思齐.焉③可以群.④远之事.君⑤邻之厚.,君之薄.也⑥择善.而从之⑦草.菅人命A.①⑤/②③⑦/④⑥B.①②/③④⑦/⑤⑥C.①⑥/②⑤/③④/⑦D.①④⑤/②③/⑥⑦C[①贤:形容词用作名词

,贤人。②齐:形容词用作动词,看齐。③群:名词用作动词,提高人际交往能力。④事:名词用作动词,为……做事,侍奉。⑤厚、薄:形容词用作动词,变雄厚,薄弱。⑥善:形容词用作名词,好的意见、建议。⑦草:名词意动用法,把……当作小草。故选C。]

5.下列文化常识的解说,不正确的一项是()A.古人幼时命名,成年后取字。字是为了便于他人的称谓,对平辈或尊辈称字出于礼貌和尊敬。如孔子的弟子端木赐,字子贡。B.《论语》是儒家经典之一,是记录孔子和他的

弟子言行的一部书。宋代把它与《大学》《中庸》《孟子》《诗经》合称“五经”。C.小人,西周、春秋时代对被统治的劳动人民的称谓,又指道德低下的人。前者与“大人”相对,后者与“君子”相对。D.士,在春秋时期,士在政治上居于卿大夫与庶民之间,处于贵族的最低层

。也泛指读书人。本文中就是后一种用法。B[B项,“五经”是指《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》五部书。《大学》《中庸》《孟子》《论语》合称“四书”。]6.下列对课文的分析和理解不正确的一项是()A.曾子认

为,“仁”应该是读书人毕生追求的目标,而且责任重大,应为此奋斗终生。B.“君子喻于义,小人喻于利”,可见孔子的义利观,从个人道德着眼,主张个人在面临选择之时,应舍利取义。这里的“利”,主要是私利。C.“克己复礼”就是通过

人们的道德修养自觉地遵守“礼”的规定。从这个层面来说,“礼”是“仁”的内化和自觉。D.孔子认为学《诗经》好处很多,可以激发情志,可以观察社会,可以交往朋友,可以怨刺不平。近可以侍奉父母,远可以侍奉君王。C[C项,从这个层面来说,应该“仁”是“礼”的内化和自觉。]7.补写出下列句子

中的空缺部分。(1)《论语·里仁》中孔子用“________________,________________”两句来概括君子和小人不同的义利观。(2)《论语·泰伯》中的“________________,________________”说的是士人不

可以不胸怀宽广,意志坚定,因为他们肩负着重大的使命,路程又很遥远。(3)《礼记·中庸》说:“知、仁、勇三者,天下之达德也。”孔子在《论语·子罕》中说“________________,________________,_____

___”,希望自己的学生能具备这三德。(4)《论语·卫灵公》中的孔子的经典妙句、中华民族的重要信条,讲明处理人际关系的重要原则的两句话是:________________,________________。[答案](1)君子喻于义小人喻于利(2)士不可

以不弘毅任重而道远(3)知者不惑仁者不忧勇者不惧(4)己所不欲勿施于人[阅读提升层]阅读下面的文字,完成8~12题。孔子迁于蔡三岁,吴伐陈。楚救陈,军于城父。闻孔子在陈、蔡之间,楚使人聘孔子。孔子将往拜礼,陈、蔡大夫谋曰:“孔子贤者,所刺讥皆中诸侯..之疾。今者久留陈、蔡之间,诸大夫所设行

皆非仲尼之意。今楚,大国也,来聘孔子。孔子用于楚,则陈、蔡用事大夫危矣。”于是乃相与发徒役围孔子于野。不得行,绝粮。从者病,莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路愠见曰:“君子亦有穷乎?”孔子曰:“君子固穷,小人穷斯滥矣。”子贡色作。孔子曰:“赐,尔以予为多学而识之者与?”曰:“然,非与?”孔子曰

:“非也。予一以贯之。”孔子知弟子有愠心,乃召子路而问曰:“《诗.》云‘匪兕匪虎,率彼旷野’。吾道非邪?吾何为于此?”子路曰:“意者吾未仁邪人之不我信也意者吾未知邪人之不我行也。”孔子曰:“有是乎?由,譬使仁者而必信,安有伯夷、叔齐?使知者而必行,安有王子比干?”子路出,子贡入见。孔子曰:“赐,《

诗》云‘匪兕匪虎,率彼旷野’。吾道非邪?吾何为于此?”子贡曰:“夫子之道至大也,故天下莫能容夫子。夫子盖少贬焉?”孔子曰:“赐,良农能稼.而不能为穑.,良工能巧而不能为顺。君子能修其道,纲而纪之,统而理之,

而不能为容。今尔不修尔道而求为容。赐,而志不远矣!”子贡出,颜回入见。孔子曰:“回,《诗》云‘匪兕匪虎,率彼旷野’。吾道非邪?吾何为于此?”颜回曰:“夫子之道至大,故天下莫能容。虽然,夫子推而行之,不容何病?不容然后见君子!夫道之不修也,是吾丑也。夫道既已大

修而不用,是有国者之丑也。不容何病?不容然后见君子!”孔子欣然而笑曰:“有是哉,颜氏之子!使尔多财,吾为尔宰.。”于是使子贡至楚。楚昭王兴师迎孔子,然后得免。(选自《史记·孔子世家》,有删改)8.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A.意者/吾

未仁邪/人之不我信也/意者/吾未知邪/人之不我行也B.意者吾未仁邪人之/不我信也意/者吾未知邪人之/不我行也C.意者吾未仁邪人之/不我信也/意者吾未知邪人之/不我行也D.意者吾未仁邪/人之不我信也/意者吾未

知邪/人之不我行也D[“邪”为语气词,后面应断开,排除B、C两项;结合句意内容分析,“者”后不能断开,排除A项。句意:猜想我们还没有达到仁德吧!所以别人不信任我们。猜想我们还没有达到智吧!所以别人不实行我们的学说。]9.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的

一项是()A.诸侯,古代中央政权所分封的各国国君的统称。周制,诸侯名义上需服从王室的政令,向王室朝贡、述职、服役,以及出兵勤王等。汉以后也称分封的诸王和列侯为诸侯。B.《诗》,即《诗经》,我国最早的一部诗歌总集,也称《诗三百》,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至

前6世纪)的诗歌,反映了周初至周晚期约五百年间的社会面貌。C.稼,种庄稼;穑,收庄稼。出自《诗经》:“不稼不穑,胡取禾三百廛兮?”稼穑,泛指农业劳动。D.宰,家臣,总管。先秦时代王或诸侯等贵族的副官,在内管家称

相,在外理事称宰。D[D项,“在内管家称相,在外理事称宰”错误。在内管家称宰,在外理事称相。]10.下列对原文有关内容的叙述和分析,不正确的一项是()A.陈国、蔡国大夫的所作所为都违背孔子的心意,当得知楚昭王要派人聘

请孔子时,他们考虑到孔子入楚对自己不利,就共同调发徒役将孔子围困在野外。B.孔子一行被困在野外时,粮食断绝,随从一一饿倒,生命危在旦夕。而孔子临危不忘义,处变而不惊,用自己的行为为他所倡导的士节写下了形象的注解。C.颜回认为正确的主张不被人家采纳,自己仍坚持下

去,能显示出君子的修养。颜回的回答,做到审时知事而又笃信其道、坚守操行,正符合孔子“一以贯之”的思想。孔子听了颜回的议论感到欣慰。D.孔子与三个弟子的对话,反映了人物各自的性格和行为特征。子路的小心谨慎、讲用务

实,子贡的坦诚直率、敢于质疑,颜回的信念坚定、能言善辩,无不给人留下深刻的印象。D[D项,“子路”和“子贡”位置颠倒了,结合文本内容分析,应该是“子路的坦诚直率、敢于质疑,子贡的小心谨慎、讲用务实”。]11.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(

1)尔以予为多学而识之者与?译文:___________________________________________________________(2)夫道之不修也,是吾丑也。夫道既已大修而不用,是有国者之丑也。译文:__

_________________________________________________________[答案](1)你认为我是个博学而且能记住一切事物的人吗?(2)老师的学说不修明,这是我们的耻辱。老师的学说已经很修明却不被采用,这是当权者的耻辱。12

.在陈蔡之围中如何体现孔子怎样的理想追求,请结合文本内容加以说明。______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________[答案]“知其不可而为之”是孔子对自己理想信念执着追求的精神。在游历各国宣传自己的政治主张时

,他屡次被围、屡遭不遇、屡受误解,但这些都没有动摇孔子的信念。【参考译文】孔子迁居到蔡国的第三年,吴国军队攻伐陈国。楚国出兵援救陈国,驻扎在城父。听说孔子在陈国、蔡国之间,楚昭王派人聘请孔子。孔子准备前往拜见回礼,陈国、蔡国的大夫谋划说:“孔子是个贤人,他所指责抨击的都切中诸侯的弊

病。如今他长久停留在陈国、蔡国之间,众大夫所作所为都违反仲尼的心意。如今楚国是大国,派人前来聘请孔子。倘若孔子在楚国被起用,我们这些在陈国、蔡国当权的大夫就危险了。”于是就共同调发服劳役的有罪之人将孔子围困在野外。孔子无法行路,粮食也断绝了。随从的弟子疲惫不堪,饿得

站不起来。但孔子仍讲习诵读,演奏歌唱,传授诗书礼乐毫不间断。子路生气地来见孔子说:“君子也有困厄吗?”孔子说:“君子能固守困厄而不动摇,小人困厄就胡作非为了。”子贡的神色也变了。孔子说:“赐,你认为我是个博学而且能记住一切事物的人吗?”子贡说:“是的,难道不是吗?”孔子说:“不是的

。我是用一个基本观念来贯通所有的事物。”孔子知道弟子们有怨怒之心,就召见子路询问道:“《诗》中说‘不是犀牛也不是老虎,却疲于奔命在空旷的原野’。我们的学说难道有不对的地方吗?我们为什么沦落到这个地步?”

子路说:“猜想我们还没有达到仁德吧!所以别人不信任我们。猜想我们还没有达到智吧!所以别人不实行我们的学说。”孔子说:“有这些缘由吗?仲由,假如仁者就必定受到信任,那怎么还会有伯夷、叔齐(被饿死)?假如智者就必定能行得通,那怎么

还会有王子比干(被剖心)?”子路出去,子贡入门进见。孔子说:“赐,《诗》中说‘不是犀牛也不是老虎,却疲于奔命在空旷的原野’。我们的学说难道有不对的地方吗?我们为什么沦落到这个地步?”子贡说:“老师的学说极

其宏大,所以天下没有国家能容得下您。老师是否可以稍微降低一点儿标准呢?”孔子说:“赐,优秀的农夫善于播种耕耘却不能保证获得好收成,优秀的工匠擅长工艺技巧却不能迎合所有人的要求。君子能够修明自己的学说,用法度来

规范国家,用道统来治理臣民,但不能保证被世道所容,如今你不修明自己奉行的学说却去追求被世人收容。赐,你的志向太不远大了!”子贡出去,颜回入门进见。孔子说:“回,《诗》中说‘不是犀牛也不是老虎,却疲于奔命在空旷的原野’。我们的学说难道有不对的地方吗

?我们为什么沦落到这个地步?”颜回说:“老师的学说极其宏大,所以天下没有国家能够容纳。即使如比,老师推广而实行它,不被容纳担心什么?正是不被容纳,然后才现出君子本色!老师的学说不修明,这是我们的耻辱。老师的学说已经很修明却不被采用,这是

当权者的耻辱。不被容纳担心什么?正是不被容纳,然后才现出君子本色!”孔子高兴地笑道:“有道理啊,颜家的好孩子!假使你拥有许多财产,我给你当管家。”于是孔子派子贡到达楚国。楚昭王派兵迎接孔子,孔子然后得以脱身。获得更多资源请扫码加入

享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com