DOC

DOC

【文档说明】拉分练05 探究物质的组成(酸碱盐及合金)(教师版)-2022年中考化学拉分题专练—实验探究及推断题.docx,共(32)页,363.010 KB,由envi的店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-a8d941301e24a44143ee8b21a438d4c4.html

以下为本文档部分文字说明:

拉分练05探究物质的组成(酸碱盐及合金)1.【考点】缺失标签的药品成分的探究2.【考点】物质的鉴别、推断;物质的相互转化和制备;实验步骤的探究;化学实验方案设计与评价3.【考点】研究牙膏摩擦剂的成分;实验探究物质的组成成分以及含量4.【考点】实验探究物质的组成成分以及含量;化学式的相关计算;

质量守恒定律及其应用5.【考点】吸收过二氧化碳气体的碱石灰成分;实验探究物质的组成成分以及含量;根据化学反应方程式的计算6.【考点】测定某工业级NaN3样品中Na2CO3的质量分数;实验探究物质的组成成分以及含量7.【考点】实验探究

物质的性质或变化规律;化学实验方案设计与评价8.【考点】探究镁燃烧后产物成分;实验探究物质的组成成分以及含量9.【考点】实验探究物质的组成成分以及含量;化学实验方案设计与评价10.【考点】盐的化学性质;实验探究物质的性质或变化规律11.【考点】实验探究物质的

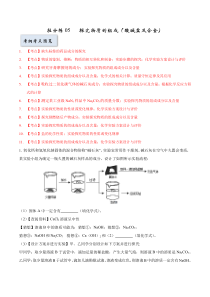

组成成分以及含量;化学实验方案设计与评价1.氧化钙和氢氧化钠固体的混合物俗称“碱石灰”,实验室常用作干燥剂。碱石灰在空气中久置会变质,某实验小组为确定一瓶久置的碱石灰样品的成分,设计了如图所示实验流程:(1)固体A中一定含有(填化学

式)。(2)【查阅资料】CaCl2溶液呈中性【猜想】溶液B中的溶质可能为:猜想①:NaOH;猜想②:Na2CO3;猜想③:NaOH和Na2CO3猜想④:Ca(OH)2和(2)(填化学式)。(3)【设计方案并进行实验】甲、乙同学分别设计如下方案并进行探究:甲同学:取少量溶液B于试管中

,滴加足量的稀盐酸,产生大量气泡,则溶液B中的溶质是Na2CO3。乙同学:取少量溶液B于试管中,滴加几滴酚酞试液,溶液变成红色,则溶液B中的溶质一定含有NaOH。考纲考点预览【反思与评价】丙同学认为上述两位同学的实验结论均有不足之处,他认为溶液B中一定

含有Na2CO3,可能含有NaOH。为进一步确定溶液B中是否含NaOH,丙同学做了如下实验:实验步骤实验现象实验结论①取少量溶液B于试管中,加入过量CaCl2溶液猜想③正确②过滤,取上层清液滴加CuCl2溶液(4)实验步骤②中

发生反应的化学方程式为,该步骤中的CuCl2溶液还可以用代替。(5)【小结与反馈】实验过程中,同学们发现向样品中加水时会放出大量的热。综合以上探究,下列对样品成分分析正确的是(填字母)。a.一定有NaOHb.一定有Na2CO3c.一定有CaOd.至少有Na

OH、CaO中的一种【答案】(1)CaCO3(2)NaOH(3)有白色沉淀生成;有蓝色沉淀生成(4)𝐶𝑢𝐶𝑙2+2𝑁𝑎𝑂𝐻=2𝑁𝑎𝐶𝑙+𝐶𝑢(𝑂𝐻)2↓;酚酞试液(5)bd【解析】(1)加入稀盐酸产生无色气体,是因为碳酸钙和盐酸反应生成氯化钙、水和

二氧化碳,因此固体A中一定含有碳酸钙;(2)根据猜想①:NaOH;猜想②:Na2CO3;猜想③:NaOH和Na2CO3;可知,猜想④:Ca(OH)2和NaOH;(3)取少量溶液B于试管中,加入过量CaCl2溶液,产生白色沉淀,是因为碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,说明溶液中含有碳

酸钠;过滤,取上层清液滴加CuCl2溶液,产生蓝色沉淀,是因为氢氧化钠和氯化铜反应生成蓝色沉淀氢氧化铜和氯化钠,说明溶液中含有氢氧化钠,因此猜想③正确;(4)实验步骤②中,氢氧化钠和氯化铜反应生成蓝色沉淀氢氧化铜和氯化钠,发生反应的化学方程式为:C

uCl2+2NaOH=2NaCl+Cu(OH)2↓,该步骤中的CuCl2溶液还可以用酚酞试液代替,是因为氢氧化钠溶液显碱性,能使酚酞试液变红色;(5)[小结与反馈]a、不一定有NaOH,是因为氧化钙溶于水也放热,该选项说法不正确;b、一定有Na2CO3,该选项说法正确;c、不一定有CaO,因

为氢氧化钠溶于水也放热,该选项说法不正确;d、氢氧化钠、氧化钙和水混合都放热,该反应放热,因此至少有NaOH、CaO中的一种,该选项说法正确。【分析】(1)碳酸钙和盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳。(2)根据氧化钙或者氢氧化钠是否过量,进行猜想。(3)碳酸钠和氯化钙反

应生成碳酸钙沉淀和氯化钠。氢氧化钠和氯化铜反应生成蓝色沉淀氢氧化铜和氯化钠。(4)氢氧化钠和氯化铜反应生成蓝色沉淀氢氧化铜和氯化钠。碱性溶液能使无色酚酞试液变红色。(5)、氢氧化钠、氧化钙溶于水会放热。2.兴趣小组同学在做镁与盐反

应的实验时,不小心将镁条加到饱和的碳酸氢钠溶液中,意外发现溶液中有白色不溶物生成。同学们对白色不溶物的成分产生了浓厚兴趣,于是在老师的帮助下进行了如下的探究。(提出问题)白色不溶物是什么物质?(猜想与假设)猜想①是Mg(OH)2猜想

②是MgCO3猜想③是Mg(OH)2和MgCO3的混合物(查阅资料)①MgCO3、Mg(OH)2加热易分解,分别生成两种氧化物。②白色无水硫酸铜遇水变蓝。③碱石灰是固体氢氧化钠和氧化钙的混合物。(实验验证)取适量干燥的白色不溶物,充分加热,并使分解产生的气体依

次通过如图1所示装置。(1)(实验现象)装置A中,装置B中。(2)(实验结论)猜想③正确。请写出Mg(OH)2受热分解的化学方程式。(3)(拓展探究)直接向白色不溶物中滴加足量,也能检验MgCO3的存在。同学们为了进一步测定白色不溶物中各组

分的质量关系,继续进行了下列探究;称取干燥的白色不溶物36.8g,充分加热至不再产生气体,并使分解产生的气体全部被如图2所示装置C和D吸收。(4)(实验数据)实验后装置C增重3.6g,装置D增重13.2g。(实验结论

)若上述白色不溶物的组成用xMg(OH)2•yMgCO3表示,则x:y=。(5)(反思评价)实验后,同学们经过讨论交流,发现实验方案可进一步优化,下列优化方案错误的是(填序号)。①只称量装置C、D增重的质量,不称量白色不溶物的质量②去掉装置D,只称量白色不溶物和装置C增

重的质量③去掉装置C,只称量白色不溶物和装置D增重的质量【答案】(1)变成蓝色;澄清的石灰水变浑浊(2)𝑀𝑔(𝑂𝐻)2𝛥__𝑀𝑔𝑂+𝐻2𝑂(3)稀盐酸(4)2:3(5)③【解析】实验现象:实验结论是猜想③正确,白色固体是Mg(OH)

2和MgCO3的混合物,所以装置A中变成蓝色,装置B中澄清的石灰水变浑浊;实验结论:Mg(OH)2受热分解氧化镁和水,反应的化学方程式为𝑀𝑔(𝑂𝐻)2𝛥__𝑀𝑔𝑂+𝐻2𝑂;拓展探究:直接向白色不溶物中滴加足量稀盐酸,也能检验MgCO3的存在,稀盐酸和碳酸镁反

应生成氯化镁、水和二氧化碳;实验结论:碱石灰增加的质量就是生成二氧化碳的质量,所以生成二氧化碳的质量为13.2g,设生成13.2g二氧化碳需要碳酸镁的质量为x,𝑀𝑔𝐶𝑂3+2𝐻𝐶𝑙=𝑀𝑔𝐶𝑙2+𝐻2�

�84𝑥+𝐶𝑂2↑4413.6𝑔8444=𝑥13.6𝑔解得x=25.2g,所以含有氢氧化镁的质量为36.8g-25.2g=11.6g,碳酸镁和氢氧化镁物质的量之比为:25.2𝑔84𝑔/𝑚𝑜𝑙:11.6𝑔58𝑔/𝑚𝑜𝑙=3:2,白色不溶物的化

学式为:2Mg(OH)2•3MgCO3,则x:y=2:3;反思评价:①只称量装置C、D增重的质量,可以计算出白色不溶物的质量,正确;②去掉装置D,根据水增加的质量计算出氢氧化镁的质量,再根据白色不溶物的质量计算出碳酸镁的质量,正确;③去掉装置C,只称量白色不溶物和装置D

增重的质量,装置D既能吸收水分,又能吸收二氧化碳,不能计算出氢氧化镁或碳酸镁,不正确;故答案为:③。【分析】(1)根据猜想③来分析A、B中的现象;(2)注意化学式的书写与反应条件;(3)根据碳酸根离子与氢离子不共存进行分

析;(4)根据二氧化碳的质量求出碳酸镁的质量,再根据总质量求出氢氧化镁的质量,最后求出氢氧化镁与碳酸镁的物质的量之比;(5)根据装置C、D增重的质量求出生成水和二氧化碳的质量。3.牙膏是生活中常见的物质,其配料成分有摩擦剂、增稠剂、发泡剂等,其中摩擦剂的类型有很多,如𝐶𝑎𝐶𝑂3、𝐴𝑙(

𝑂𝐻)3、𝑆𝑖𝑂2或这些物质的混合物.我校兴趣小组想研究牙膏摩擦剂的成分.(提出问题1)某品牌牙膏中是否含有𝐶𝑎𝐶𝑂3?(查阅资料)二氧化硅不与稀盐酸反应(1)(实验方案)①取少量牙膏于试管

中,加入过量稀盐酸,出现气泡,将气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,证明摩擦剂中含有离子;②取实验①中的溶液,加入草酸铵((𝑁𝐻4)2𝐶2𝑂4)溶液,生成白色沉淀--草酸钙,请写出该反应的化学方程式.(2)(提出问题2)

该牙膏中𝐶𝑎𝐶𝑂3的含量是多少?(实验装置)(实验步骤)①按如图连接好装置后,发现一处明显的错误,改正为;②重新连接好装置,并检查装置的气密性;③在B装置中加入牙膏样品8.00g;④关闭K1,打开K2(填“打

开”或“关闭”),向牙膏样品中滴入10%的盐酸,至B中不再产生气泡,停止滴加盐酸;⑤关闭K2,打开K1,缓缓通入空气,至C中不再产生沉淀;⑥将C装置中的固液混合物过滤、洗涤、烘干后称量其质量;⑦重复实验.

(已知此品牌牙膏中的摩擦剂为碳酸钙,且其他成分不和盐酸反应,装置内试剂均足量.)(3)(实验数据)重复实验,3次数据记录如表:实验次数实验1实验2实验3C装置中沉淀质量(g)3.933.943.95(实验分析及数据处理)①上述数据能否由托盘天平测得?.②若没有A装置,则测定结果将

.(填“偏大”、“偏小”或“不变”)③D装置的作用是.④据上表数据,计算该牙膏样品中𝐶𝑎𝐶𝑂3的含量是多少?写出计算过程.(实验反思)重复实验,取平均值的意义在于减小偶然误差(合理即可).(4)下列各项措施中,能提高测定准

确度的是(填序号).a.在装置A,B之间增加盛有浓硫酸的洗气瓶b.在装置B,C之间增加盛有饱和碳酸氢钠的洗气瓶c.缓缓滴加稀盐酸.【答案】(1)碳酸根;(NH4)2C2O4+CaCl2=CaC2O4↓+2NH4Cl(2)C装置中进气管伸入液面以下,出气管稍露出橡

皮塞即可(3)不能;偏大;吸收空气中的二氧化碳,防止干扰;依据所测生成沉淀数据的平均值,计算反应的二氧化碳的质量,并进而计算牙膏中碳酸钙的质量,设二氧化碳的质量为x𝐵𝑎(𝑂𝐻)2+𝐶𝑂244𝑥=𝐵𝑎𝐶�

�3↓1973.94𝑔+𝐻2𝑂44𝑥=1973.94𝑔𝑥=0.88𝑔设碳酸钙的质量为y𝐶𝑎𝐶𝑂3100𝑦+2𝐻𝐶𝑙=𝐶𝑎𝐶𝑙2+𝐻2𝑂+𝐶𝑂2↑440.88𝑔100𝑦=440.88𝑔𝑦=2𝑔答:该牙膏样品中碳酸钙的质量是2g

(4)c【解析】[实验方案]①取少量牙膏于试管中,加入过量稀盐酸,出现气泡,将气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,说明生成二氧化碳,从而证明摩擦剂中含有碳酸根离子;②实验①中的溶液中含有氯离子,加入草酸铵溶液,生成白色沉淀-草酸钙,说明该溶液中含有钙离子,反应的化学方程式是

(𝑁𝐻4)2𝐶2𝑂4+𝐶𝑎𝐶𝑙2=𝐶𝑎𝐶2𝑂4↓+2𝑁𝐻4𝐶𝑙。(1)C的作用是吸收反应生成的二氧化碳,装置中导管应长进短出。[实验分析及数据处理]①天平只能精确到0.1g,故用天平无法测量。②A装置的作用是吸收空气中的二氧化碳,若没有该装置,则进入C的气体还

有空气中的二氧化碳,使测量结果偏大。③D装置的作用是吸收空气中的二氧化碳,防止空气中二氧化碳进入,使测量结果不准确。[实验反思]②在装置A、B之间增加盛有浓硫酸的洗气瓶,是吸收水蒸气,而水蒸气对于二氧化碳无影响;在装置B、C之间增加盛有饱和碳酸氢钠的洗气瓶,则

由B中挥发出来的氯化氢气体会与洗气装置中的𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3反应,生成二氧化碳气体,使测定结果偏高;缓缓滴加稀盐酸可使生成的二氧化碳反应完全,使测量结果更准确。【分析】(1)①稀盐酸能与碳酸钙反应生成CO2,CO2能使澄清石灰水变浑浊。②草酸与氯化钙反应生成草酸钙沉淀和氯化铵。(2)装置C中

气体应从长导管进,这样氢氧化钡才能完全吸收CO2气体。(3)①托盘天平的精度为0.1g。②装置A是为了赶走装置中的空气,若没有装置A,装置中空气里的CO2会被氢氧化钡吸收,导致C中质量偏大。④装置D为为了防止空气中的CO2进入装置中。4.某化学兴

趣小组的同学进行木炭还原氧化铜的实验,得到暗红色固体,该小组同学对暗红色固体成分(假设反应物已完全反应)做了如下探究:(提出问题)暗红色固体的成分是什么?(查阅资料)①木炭在一定条件下还原氧化铜除生成铜外还可能生成氧化亚铜(Cu2O),氧化亚铜与稀硫酸反应,可观察到溶液由无色

变为蓝色。②碱石灰为氧化钙和氢氧化钠的混合物,可以吸收HCl、H2O和CO2;③浓硫酸具有吸水性,可用作干燥剂(或除水剂);④氢气能与氧化亚铜在加热条件下发生反应:𝐶𝑢2𝑂+𝐻2𝛥__2𝐶𝑢+𝐻2𝑂(猜想与假设

)暗红色固体除铜外还可能含有Cu2O。(实验探究)(1)探究一:检验产物中是否含有Cu2O。实验操作现象结论取少量暗红色固体于试管中,加入足量稀硫酸,振荡后观察现象。含有Cu2O(2)探究二:测定产物中Cu2O的含量原理:称取质量为m

1的固体产物样品,用如下图所示装置进行实验(固定装置略去),充分反应后,通过测定反应前后装置d的质量达到实验目的。请写出装置a中发生反应的化学方程式:。(3)点燃酒精灯前涉及的部分操作如下,操作的先后顺序是(填数字序号)

①打开K2,关闭K1②检查装置的气密性③连接仪器④关闭K2.打开K1,通氢气一段时间。(4)反应前准确测量d装置质量为m2,反应后准确测量d装置质量为m3,则样品中Cu2O的质量分数为%(用含的m1、m2、m3的代数式表示)(5)(拓展延伸)在碳还原氧化铜的实

验中,当温度达到1100℃,参加反应的碳和氧化铜的质量比为1:20时,反应后会同时产生铜和氧化亚铜,并生成二氧化碳气体,该反应的化学方程式为:。【答案】(1)固体部分溶解,溶液由无色变为蓝色(2)𝑍𝑛+𝐻2𝑆𝑂4=𝑍𝑛𝑆𝑂4+𝐻2↑

(3)③②④①(4)8(𝑚3−𝑚2)𝑚1×100%(5)𝐶+3𝐶𝑢𝑂1100℃__𝐶𝑢+𝐶𝑢2𝑂+𝐶𝑂2↑【解析】探究一:题干提供,氧化亚铜与稀硫酸反应,可观察到溶液由无色变为蓝色。实验操作为取少量暗红色固体于试管中,加入足量稀硫酸,振荡后观察现象;结论含有Cu

2O,那么对应的实验现象为固体部分溶解,溶液由无色变为蓝色。探究二:(2)硫酸和锌生成硫酸锌和氢气,𝑍𝑛+𝐻2𝑆𝑂4=𝑍𝑛𝑆𝑂4+𝐻2↑。(3)进行实验时首先③连接仪器,②检查装置的气密性防止漏气,④关闭K2.打开K1,通氢气(氢气

有可燃性)一段时间,排净装置中空气,防止爆炸,①打开K2,关闭K1,准备进行实验;故点燃酒精灯前涉及的部分操作先后顺序是③②④①。(4)题干提供:碱石灰为氧化钙和氢氧化钠的混合物,可以吸收HCl、H2O和CO2;氢气能与氧化亚铜在加热条件下发生反应:𝐶𝑢2𝑂+𝐻2𝛥__2𝐶

𝑢+𝐻2𝑂;故d装置增加的质量就是生成水的质量m3-m2;反应前后元素质量不变,水中氧元素质量就是氧化亚铜中氧元素质量,故氧化亚铜的质量为(m3-m2)×(1618×100%)÷(1664×2+16×100%)=8(m3-m2)

;则样品中Cu2O的质量分数为8(𝑚3−𝑚2)𝑚1×100%拓展延伸:碳和氧化铜在温度达到1100℃,反应后会同时产生铜和氧化亚铜,并生成二氧化碳气体,该反应的化学方程式为𝐶+3𝐶𝑢𝑂1100℃__𝐶𝑢+𝐶𝑢2�

�+𝐶𝑂2↑。【分析】(1)根据氧化亚铜与稀硫酸反应生成铜盐分析;(2)根据锌与硫酸反应生成硫酸锌和氢气分析;(3)根据制取氢气及氢气与金属氧化物反应的操作步骤分析;(4)根据碱石灰为氧化钙和氢氧化钠的混合物,可以吸收HCl、H2O

和CO2及反应前后元素质量不变分析;(5)根据碳与氧化铜反应生成铜、氧化亚铜和二氧化碳分析。5.某学习小组对在实验中吸收过二氧化碳气体的碱石灰成分进行了研究。(查阅资料)(1)碱石灰是CaO与NaOH的固体混合物,通常用于吸

收二氧化碳及干燥气体。(2)碱性的Na2CO3溶液可以与中性的CaCl2溶液发生复分解反应。(1)(提出猜想)该碱石灰的主要成分可能含有、Ca(OH)2、CaCO3、NaOH和。(2)(设计方案、收集证据)甲同学在烧杯中放入少量的碱石灰样品,加入足量蒸馏水,(填操作名称)。使其充分溶解,静置有白

色沉淀,甲同学认为原样品中一定含有CaCO3,乙同学认为他的结论不准确,原因是(填化学方程式):(3)乙同学进一步设计实验并进行验证,过程如下:实验操作实验现象实验结论①从甲同学的烧杯中取少量上层清液于试管中,向其中滴加足量溶液。有白色沉淀生成生成白色沉

淀的化学方程式②过滤,向滤液中滴加无色酚酞试液无明显现象样品中不含(4)(解释与评价)乙同学进一步设计了如图实验装置,通过称量B装置的稀盐酸质量变化来确定样品的成分及质量(气密性良好,每步均完全反应,操作无误)。多次实验发现测定结果有时偏大有时偏小偏差,试分析其主要

原因:。(5)在老师的指导下,乙同学完善了实验装置,并重新进行了实验,步骤如下:①检查装置的气密性,将5.06g干燥的样品放入锥形瓶中;②向锥形瓶中逐滴加入稀硫酸至不再产生气泡;③打开活塞b,从导管a处缓缓鼓入一定量的空气,关闭

活塞b;④称量盛有氢氧化钠浓溶液的D瓶质量;⑤再次打开活塞b,从导管a处缓缓鼓入一定量的空气;⑥再次称量D瓶质量,增重2.2g。实验操作顺序为:(用上述序号表示)。步骤⑤的作用是:。通过分析及计算可知:5.06g样品中各成分及质量。【答案】(1)CaO;Na2CO3(2

)搅拌;Na2CO3+Ca(OH)2═CaCO3↓+2NaOH(3)氯化钙;Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl;Ca(OH)2、NaOH和CaO(4)锥形瓶中残留的CO2未被吸收会导致

结果偏小,而挥发出来的氯化氢及空气中二氧化碳和水蒸气被吸收则会导致结果偏大;每次实验两种因素综合作用,残留的CO2质量大于挥发出来的氯化氢及空气中二氧化碳水蒸气质量导致结果偏小,反之则导致偏大(5)①③④②⑤⑥;把瓶内气体全部压进D中;CaCO3:4克Na2CO3:1.06

g【解析】【解答】[提出猜想]该碱石灰中氧化钙能与水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙和水,氢氧化钠能与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,吸收二氧化碳后的主要成分可能含有含有:CaO、Ca(OH)2、CaCO3、NaOH和Na2CO3;[设计方案、收集证据]

(2)甲同学在烧杯中放入少量的碱石灰样品,加入足量蒸馏水充分搅拌,静置有白色沉淀,甲同学认为样品中一定含有CaCO3,此说法不准确,因为碱石灰样品中可能含有碳酸钠和氢氧化钙,碳酸钠与氢氧化钙反应会生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+

2NaOH;(3)乙同学要想证明是否含有碳酸钠,因碳酸钠与氯化钙反应会生成碳酸钙白色沉淀,因此可从甲同学的烧杯中取少量上层清液于试管中,向其中滴加足量CaCl2溶液。有白色沉淀生成,说明含有碳酸钠,化学方程式为:Na2CO3

+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl,然后过滤,向滤液中滴加无色酚酞试液,无明显现象,说明样品中一定不含有碱性物质,因此一定不含Ca(OH)2、NaOH和CaO;[解释与评价](4)乙同学设计实验装置,样品中加入盐酸,通过称量B装置

氢氧化钠溶液的质量变化来确定生成的二氧化碳的质量,从而确定样品的成分及质量,因锥形瓶中残留的CO2未被吸收会导致结果偏小,而挥发出来的氯化氢及空气中二氧化碳和水蒸气被吸收则会导致结果偏大;每次实验两种因素综合作用,残留的CO

2质量大于挥发出来的氯化氢及空气中二氧化碳水蒸气质量导致结果偏小,反之则导致偏大;(5)实验前需要检验装置气密性,然后将装置内的空气排出,称量反应前氢氧化钠的质量,反应后在鼓入空气,将生成的二氧化碳全部排出,所以实验操作顺序为:①③④②⑤⑥;步骤⑤的作用

是:把瓶内气体全部压进D中,使二氧化碳被全部吸收;设样品中碳酸钠质量为x,碳酸钙质量为5.06g-x𝑁𝑎2𝐶𝑂3106𝑥+𝐻2𝑆𝑂4=𝑁𝑎2𝑆𝑂4+𝐶𝑂2↑4444𝑥106+𝐻

2𝑂𝐶𝑎𝐶𝑂31005.06𝑔−𝑥+𝐻2𝑆𝑂4=𝐶𝑎𝑆𝑂4+𝐶𝑂2↑4444100(5.06𝑔−𝑥)+𝐻2𝑂44100(5.06𝑔−𝑥)+44𝑥106=2.2�

�,𝑥=1.06𝑔故碳酸钠质量1.06g碳酸钙质量为5.06g-1.06g=4g。【分析】(1)根据碱石灰的成分吸收水分后,氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠,以及氧化钙和水反应生成氢氧化钙分析;(2)通过搅

拌可以加速溶解分析;根据碳酸钠和氯化钙反应也可以生成碳酸钙分析;(3)根据碳酸钠呈碱性,而加入足量的氯化钙的目的是把碳酸钠全部除去,当把碳酸钠全部除去后判断溶液是否呈碱性来判断溶液是否呈碱性来判断是否含有氢氧化钙、氢氧化钠和氧化钙。(4)一是考虑锥形瓶中的二

氧化碳没有全部被氢氧化钠吸收,二是考虑氯化氢气体还会吸收盐酸挥发出来的氯化氢气体;三是考虑锥形瓶中残留的二氧化碳和挥发出来的氯化氢气体质量的大小;(5)实验前首先需要检查装置的气密性,然后排除装置内的空气,在称量

氢氧化钠容易的质量(确定生成否二氧化碳的质量),然后加入稀盐酸,至不在产生气泡,再通入空气,把二氧化碳全部排入氢氧化钠溶液中,最后再次称量D的质量即可得到生成二氧化碳的质量。根据生成的二氧化碳的质量为2.2克,则不可能是碳酸钙或碳酸钠单独与稀硫酸反应生成,则一部分二氧化碳由碳酸钠生

成,一部分二氧化碳由碳酸钙生成,则如果碳酸钠的质量为x,则碳酸钙的质量为5.06-x,而二者生成二氧化碳的质量一共为2.2克,则克根据方程式计算出x的值,也就可以得到碳酸钙和碳酸钠的质量。6.叠氮化钠(NaN3)被广泛应用于汽车安全气囊,某化学小组同学对其进行下列研究.(査阅资料)①NaN3

受撞击会生成Na、N2②NaN3遇盐酸、H2SO4溶液无气体生成③碱石灰是CaO和NaOH的混合物④NaN3的制备方法是:将金属钠与液态氨反应制得NaNH2,再将NaNH2与N2O反应可生成NaN3、NaOH和NH3(问题探究)(1)汽车受撞击后,30毫秒内引发NaN3迅

速分解,该反应的化学方程式为;(2)工业级NaN3中常含有少量的Na2CO3,其原因是(用化学方程式表示);(3)为测定某工业级NaN3样品中Na2CO3的质量分数,小组同学设计了如图实验装罝:①小明同学认为通过测定装置I中反应前

后B的质量差,再通过相应计算,就可测定Na2CO3的质量分数,小组同学通过讨论认为不可行,其理由可能是(答出一种即可)②小明同学在大家讨论的基础上,又设计了装罝Ⅱ,请分析:装置Ⅱ中A的作用是.若无装置C,对测定结果造成的影响是(填“偏大”、“偏小

”或“无影响”).装置E的作用是.③根据装置Ⅱ,小组同学设计的实验步骤有:a.称量装置Db.称量样品,检査装置气密性c.打开弹簧夹,鼓入空气d.关闭弹簧夹,打开分液漏斗的活塞和玻璃塞,注入足量的稀琉酸,关闭活塞和玻璃塞.其符合题意的顺序为(填字母序号,可重复)

④计算碳酸钠的质量分数时,至少需要测定个数据.(填数字)【答案】(1)2NaN3═2Na+3N2↑(2)2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O(3)浓盐酸易挥发,产生的氯化氢气体被装置B吸收;二氧化碳气体逸出时带出的水蒸气在装置B中冷凝而被吸收;装置A、B内

空气中的二氧化碳被装置B吸收;A中生成的二氧化碳不能全部进入B装置,使实验产生误差;吸收空气中的二氧化碳和水蒸气;偏大;检验二氧化碳是否被D装置完全吸收;防止空气中的二氧化碳和水蒸气进入D装置;(答出前一点即可);bcadca;3【解析】

(1)汽车经撞击后,30毫秒内引发NaN3迅速分解为Na、N2,即反应物是NaN3,生成物是Na、N2,条件是撞击,所以反应方程式为2NaN3撞击__2Na+3N2;(2)根据工业制NaN3的原理,在制备过程中有NaOH

生成,NaOH易和空气中的CO2反应生成碳酸钠,化学方程式为:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O;(3)要测定某工业级NaN3样品中含有Na2CO3的质量分数,根据NaN3遇盐酸、H2SO4溶液无气体生成,而Na2CO3遇盐酸、H2SO4溶液生

成CO2气体,由CO2的质量可以求出Na2CO3的质量,进而求出Na2CO3的质量分数;①装置I用浓盐酸与样品反应,浓盐酸具有挥发性,挥发出的氯化氢气体被装置B吸收,二氧化碳气体逸出时带出的水蒸气在装置B中冷凝而

被吸收;装置A、B内空气中的二氧化碳被装置B吸收;A中生成的二氧化碳不能全部进入B装置,使实验产生误差等;②装置II中A中药品是碱石灰,碱石灰可作干燥剂,能吸收空气中的水分和二氧化碳,防止空气中水蒸汽和二氧化碳干扰实验;

C装置的浓硫酸干燥CO2气体,若无C装置会使实验结果偏大;CO2通入澄清石灰水,使澄清石灰水变浑浊,装置E的作用是检验二氧化碳是否被D装置完全吸收,防止空气中的二氧化碳和水蒸气进入D装置;③根据装置II,小组同学设计的实验步骤为:称量样品

,检查装置气密性;打开弹簧夹,鼓入空气;称量装置D;打开分液漏斗的活塞和玻璃塞,注入足量的稀硫酸,关闭活塞和玻璃塞;打开弹簧夹,鼓入空气;称量装置D;其符合题意顺序为bcadca.④计算碳酸钠的质量分数时,至少需要测定下列3个数据:试样、装置+稀硫酸质量、装置+稀硫

酸质量+试样。【分析】(1)根据汽车经撞击后,30毫秒内引发NaN3迅速分解为Na、N2,写出反应方程式,注意配平。(2)根据NaOH易和空气中的CO2反应生成碳酸钠,写出化学方程式,注意配平。(3)根据题意

可知,要测定某工业级NaN3样品中含有Na2CO3的质量分数,就是根据生成CO2的质量,求出Na2CO3的质量,再求出Na2CO3的质量分数。①浓盐酸会挥发出氯化氢气体。②根据碱石灰主要成分是氧化钙和氢氧化钠,碱石灰可作干燥剂,防止水蒸汽和二氧化碳干扰实验;浓硫酸具有吸水性,

可以干燥CO2气体;CO2能使澄清石灰水变浑浊。③根据装置II,确定设计的实验步骤。④根据装置II可知,需要测定的数据:试样、装置+稀硫酸质量、装置+稀硫酸质量+试样。7.氢化钙(CaH2)是一种常用的储氢材料,也是登山运动员常用的能源提供剂。资

料:Ⅰ.金属钙的活动性很强,遇水立刻剧烈反应生成氢氧化钙,并产生一种气体。Ⅱ.氢化钙要密封保存,一旦接触到水就发生反应,放出氢气。Ⅲ.用氢气与金属钙加热的方法可制得氢化钙。Ⅳ.白色的无水硫酸铜粉末吸水后会变蓝。Ⅴ.碱石灰是固体氢氧化钠和氧化钙的混合物,碱石灰和无水氯化钙都可以吸收水分。①对于

“金属钙与水反应生成的气体”有如下猜想:甲:氧气,乙:氢气你支持(填“甲”、“乙”)观点,理由是依据定律。②写出CaH2与水反应的化学方程式。③实验室可用氢气与金属钙加热可得到氢化钙,如图是反应装置图。装置B中装

有无水氯化钙,其作用是,若要证明进入C装置中的氢气已经干燥,则应该在B、C之间连接右图中的哪个装置:(填a或b),现象是。④制备CaH2实验结束后,某同学取少量产物,小心加入水中,观察到有气泡冒出,向溶液中滴入酚酞后显红色。

该同学据此判断:上述实验确实有CaH2生成。你认为该结论是否符合题意(填“是”或“否”),原因是。【答案】乙;质量守恒;CaH2+2H2O═Ca(OH)2+2H2↑;除去氢气中混有的水蒸气;b;无水硫酸铜不变蓝,说明氢气已经干燥;否;因为金属钙与水反应会生成氢氧化钙和氢气,也能呈现相

同的现象【解析】①由于金属钙与水反应生成的气体中的氢元素或氧元素都存在与反应物水中,水中氢原子和氧原子的个数比为2:1,所以生成气体只能是氢气;钙与水反应若生成氧气,反应前后氢氧原子个数比不守恒(反应前氢

氧原子个数比为2:1,反应后会大于2:1);故乙的观点符合题意;反应前后质量守恒。②CaH2与水反应的反应物是CaH2和H2O,生成物是Ca(OH)2和H2;化学方程式为𝐶𝑎𝐻2+2𝐻2𝑂=𝐶𝑎(𝑂𝐻)

2+2𝐻2↑。③无水氯化钙可以吸收水蒸气,所以B装置中无水氯化钙的作用是除去氢气中混有的水蒸气;因为无水硫酸铜遇水变蓝,所以在BC之间加入b装置,如果无水硫酸铜遇水变蓝说明水蒸气没被除尽,如果不变蓝说明水蒸气被除尽。④观察到有气泡

冒出,在溶液中滴入酚酞后显红色,上述实验确有CaH2生成,是不符合题意的,因为钙与水反应也生成氢氧化钙和氢气,现象与氢化钙与水反应的现象相同。【分析】氢化钙和水反应生成氢氧化钙和氢气,无水硫酸铜遇水变蓝,钙与水反应生成氢氧化钙和氢气,氢气和钙加入生成氢化钙。8.某小组同学做镁在空气中燃烧的实验时,

仔细观察发现生成物中有少许黑色固体,针对这一现象,进行了以下实验探究。(探究目的)探究黑色固体是什么。(1)(实验一)镁带与氧气的反应(一)制取氧气并探究氯酸钾和二氧化锰制氧气反应物与催化剂的最佳质量比。实

验中采用如图1、2所示装置,取10支试管,分别测量二氧化锰与氯酸钾在不同质量比时,生成200mL氧气所消耗的时间。实验数据如表:实验编号12345678910二氧化锰与氯酸钾的质量比1:201:101:61:51:41:31:22:31:13:2生成2

00mL氧气时间/秒235186162147133117143160211244请回答下列问题:实验开始前应先;(2)为了完成本实验,方框内应选择图2气体收集装置中的(填字母);(3)分析上述数据,你认为利用此法制氧

气,二氧化锰与氯酸钾的最佳质量比为;该反应的化学方程式为。(4)(二)燃烧镁带将镁带打磨,点燃,伸入盛满氧气的集气瓶中,产生大量白烟,生成白色固体。点燃前,用砂纸打磨镁带的目的是。(5)写出该反应的化学方程式:。实验结论:镁与氧气反应生成白色的氧化镁。(6)(实验二)镁与氮气的反应(一

)获取氮气:分离空气的常用方法有以下两种:方法Ⅰ.将空气液化后再气化。液态空气气化时首先分离出氮气,则沸点:N2O2(选填“高于”、“等于”或“低于”)。在此过程中,氧分子和氮分子改变(选填“发生”或“不发生”)。(7)方法Ⅱ.用碳分子筛分

离。资料:Ⅰ.碳分子筛对不同气体的吸附强度不同,由于氧分子通过碳分子筛微孔空隙的扩散速度比氮分子快得多。因此,当加压时它对氧优先吸附。Ⅱ.气压越大,碳分子筛吸附能力越强,反之越弱;Ⅲ.碳分子筛可以再生,能重复使用。碳分子筛是一种内部分布有均匀微小孔径的固体,通过特制的分子筛把空气

中的氧分子吸入孔穴而与其它分子分离,则分子大小:N2O2(选填“大于”、“等于”或“小于”)。(8)根据资料,碳分子筛再生的方法是。(9)(二)燃烧镁带打磨镁带至光亮,点燃,伸入盛氮气的集气瓶中,瓶内壁附着一层淡黄色的固体。实验结论:镁与氮气在点燃的条

件下反应生成淡黄色的氮化镁(Mg3N2)(实验三)镁与水蒸气的反应实验装置如下图所示:实验开始时,应先点燃A处酒精灯,等观察到水沸腾后,再点燃B处酒精灯,这样做的目的是;(10)生成的气体通入肥皂液中,用燃着的木条靠近肥

皂泡,有爆鸣声,稍后有肥皂泡飘到空中,说明生成的气体是;实验结论:镁粉能和水蒸气反应,但装置B中并没有产生黑色固体(11)(探究结论)根据以上信息,可以推理得出镁在空气中燃烧产生的黑色固体是镁与空气中的二氧化碳反应生成的,该黑

色固体是(写出化学式)。(12)(拓展探究)把燃着的镁条插入二氧化碳的集气瓶中,发现在白烟中夹杂着大量黑色物质,该反应的化学方程式为。(13)(实验反思)本探究活动同学们对可燃物的燃烧有了新的认识,燃烧需要氧气(填“一定”或“不一定”)

【答案】(1)检查装置气密性(2)C(3)1∶3;2KClO3𝑀𝑛𝑂2__𝛥2KCl+3O2↑(4)除去镁带表面的氧化膜,便于点燃(5)2Mg+O2点燃__2MgO(6)低于;不发生(7)大于(8)减小压强(9)排出空气,防止镁与氧气、氮

气等发生反应(10)氢气H2(11)C(12)2Mg+CO2点燃__2MgO+C(13)不一定【解析】(1)为防止装置漏气,影响实验结果,实验开始前应先检查装置气密性;(2)为了完成本实验,方框内应选择图2气体收集装

置中的C,排入量筒中的液体体积即为收集的氧气体积,不能选择D装置,是因为导管伸入量筒太长,会导致计算的气体体积偏大。故填:C;(3)分析上述数据,利用此法制氧气,二氧化锰与氯酸钾的最佳质量比为1:3,是因为此时收集气体体积相等需要的时间最短。故填:1:3;氯酸钾在二

氧化碳催化作用下分解生成氯化钾和氧气,该反应的化学方程式为:2KClO3𝑀𝑛𝑂2__𝛥2KCl+3O2↑;(4)镁在空气易形成氧化膜,点燃前,用砂纸打磨镁带的目的是除去镁带表面的氧化膜,便于点燃;(5)镁在氧气中燃

烧生成氧化镁,反应的化学方程式:2Mg+O2点燃__2MgO;(6)液态空气气化时首先分离出氮气,则沸点:N2低于O2;在此过程中,只是微粒间的空隙发生改变,氧分子和氮分子不发生改变;(7)碳分子筛是一种内部分布有均匀微小孔径的固体,通过特制的分子筛把空气中的氧

分子吸入孔穴而与其它分子分离,则分子大小:N2大于O2;(8)根据“气压越大,碳分子筛吸附能力越强,反之越弱”可知,碳分子筛再生的方法是减小压强;(9)镁的化学性质较活泼,能与氧气、氮气等发生反应。实验开始时,应先点燃A处酒精灯

,等观察到水沸腾后,再点燃B处酒精灯,这样做的目的是排出空气,防止镁与氧气、氮气等发生反应;(10)生成的气体通入肥皂液中,用燃着的木条靠近肥皂泡,有爆鸣声,稍后有肥皂泡飘到空中,说明生成的气体具有可燃性

,根据反应物是镁和水以及质量守恒定律可知,该气体是氢气或H2;(11)根据以上信息和质量守恒定律,可以推理得出镁在空气中燃烧产生的黑色固体是镁与空气中的二氧化碳反应生成的,该黑色固体是碳,其化学式是C;(12)把燃着的镁条插入二氧化碳的集气瓶中,发现在白烟中夹杂着大量黑色

物质,根据质量守恒定律和氧化镁、碳的性质可知,该反应生成是氧化镁和碳,反应的化学方程式为:2Mg+CO2点燃__2MgO+C;(13)镁能在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳。本探究活动同学们对可燃物的燃烧有了新的认识,燃烧不一定需要氧气。【分析】(1)实验

开始前应先检查装置气密性。(2)根据装置中导管伸入量筒太长,会导致计算的气体体积偏大。(3)根据表格中的数据,进行分析。(4)镁在空气易形成氧化膜。(5)镁在氧气中燃烧生成氧化镁。(6)液态空气,没有新物质生成。(7)根

据给出的资料,进行分析。(8)根据“气压越大,碳分子筛吸附能力越强,反之越弱”,进行分析。(9)镁的化学性质较活泼,能与氧气、氮气等发生反应。(10)根据生成的气体通入肥皂液中,用燃着的木条靠近肥皂泡,有爆鸣声,稍后有肥皂泡飘到空中,进行分析。

(11)根据以上信息和质量守恒定律,进行分析。(12)把根据质量守恒定律,镁与二氧化碳反应生成是氧化镁和碳。(13)镁能在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳。9.同学们用高锰酸钾制氧气,制取结束清洗仪器,发现加热高锰酸钾的试管内壁有用水洗刷不掉的黑色固体。问题一:黑色固体是什么?(1)(交流讨论

)同学们结合实验现象和对高锰酸钾及其分解产物的了解,进行分析判断。判断依据不是KMnO4KMnO4能溶于水形成紫红色溶液不是(填化学式)冲洗试管时出现深绿色溶液,说明该物质能溶于水是MnO2其他实验用过MnO2,知道它是不溶于水的黑色固体(2)(实

验验证)向未洗净的试管中加入某种液体,产生能使带火星木条复燃的气体,证明上述判断正确。加入的液体是。(3)问题二:用什么洗掉MnO2?(交流讨论)MnO2与BaCO3、Mg(OH)2、Fe2O3、P2O5、Cu

中的某一种物质组成最相近,理由是。这种物质能与稀盐酸反应,化学方程式为,由此推测MnO2也能与稀盐酸反应。(4)(实验验证)向未洗净的试管中加入稀盐酸,黑色固体没有变化。(交流讨论)实验说明同一类物质的化学性质不一定相同。MnO2

有什么化学性质,用什么试剂清洗呢?同学们请教老师后决定用草酸(H2C2O4)溶液试一试。(实验验证)向未洗净的试管中加入草酸溶液,黑色固体果然被除去,同时发现产生许多气泡。问题三:生成了什么气体?(交流讨论)化学变化过程中元素不变,

因为,所以产生的气体可能为CO2、CO、H2、O2等。(5)(实验验证)经检验,产生的气体是CO2。检验CO2气体的操作和现象是。(6)(反思提高)以上探究活动中,清除试管内壁附着的难溶物的思路是先,再了解其化学性质,然后选择合适试剂进行清洗。【答案】(1)K2MnO4(2)过氧化氢溶液(

或双氧水)(3)它们都是金属氧化物(或它们都由金属元素和氧元素组成);Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O(4)反应物中含有C、H、O元素(5)将产生气体通入澄清石灰水,石灰水变浑浊(6)了解其物理性质,尤其是否溶

于水【解析】[交流讨论]锰酸钾溶于水,溶液显深绿色,所以:判断依据不是KMnO4KMnO4能溶于水形成紫红色溶液不是K2MnO4冲洗试管时出现深绿色溶液,说明该物质能溶于水是MnO2其他实验用过MnO2,

知道它是不溶于水的黑色固体[实验验证]二氧化锰能催化过氧化氢溶液分解生成氧气和水,所以向未洗净的试管中加入某种液体,产生能使带火星木条复燃的气体。证明上述判断正确,加入的液体是过氧化氢溶液(或双氧水);[交流讨论]二氧化锰是金属氧化物,所以

MnO2与BaCO3、Mg(OH)2、Fe2O3、P2O5、Cu中的某一种物质(Fe2O3)组成最相近,理由是:都是金属氧化物(或它们都由金属元素和氧元素组成),金属氧化物会与酸反应生成盐和水,所以氧化铁和盐酸反应生成氯化

铁和水,化学方程式为:Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O;[交流讨论]根据质量守恒定律可知,化学反应前后,元素种类不变,反应物中的元素只有C、H、O元素,所以产生的气体可能为CO2、CO、H2、O2等;[实验验证]二氧化碳能与氢

氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,常用石灰水检验二氧化碳,所以检验CO2气体的操作和现象是:将气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,说明该气体是二氧化碳;[反思提高]清除试管内壁附着的难溶物的思路是:先了解其物理性质,尤其是否溶于水,再

了解其化学性质,然后选择合适试剂进行清洗。【分析】在解此类题时,首先分析题中考查的问题,然后结合学过的知识和题中所给的知识进行解答。10.某化学兴趣小组同学用玻璃棒蘸取饱和FeCl3溶液在酒精灯火焰上灼烧时,随着加热时间的持续,在1分

钟内观察到玻璃棒表面颜色的变化依次为:黄色、红褐色、红棕色、黑色。同学们对此现象产生了疑问,于是他们对FeCl3溶液加热,灼烧的变化进行了探究活动。(查阅资料)①酒精(C2H5OH)具有还原性,加热条件下能与Fe2O3反应;②Fe与Fe3O4易被磁铁吸引,FeO是一

种黑色固体,不能被磁铁吸引。(实验一)将大约20mL饱和FeCl3溶液在蒸发皿中加热蒸发,沸腾后发现溶液中逐渐产生红褐色浑浊。由此得出结论:①FeCl3溶液呈黄绿色是因为溶液中含有(用离子符号表示)。②加热饱和FeCl3溶液时,FeCl3易与水反应生成红褐色固体和盐酸,

反应的化学方程式为。③由实验可知:FeCl3溶液通过蒸发结晶的方式(填“能”或“不能”)获得FeCl3固体。(实验二)将实验一蒸发获得的红褐色固体转移到坩埚中灼烧,颜色由红褐色变为红棕色,此过程发生分解反应:2Fe(OH)3加热__+3H2O。(实验三)同学们

对玻璃棒上产生的黑色物质继续探究:联系酒精的可燃性、还原性等相关性质,对黑色物质的成分提出了猜想,经讨论认为,可能是C、Fe、FeO、Fe3O4四种物质中的一种或几种。为了测定黑色物质的成分,收集黑色物质,进行了如下表实验:实验步骤实验现象实验结论①取黑色粉末,用磁铁吸引,观察

现象黑色粉末全部被磁铁吸引黑色粉末中不含的物质是②向装有黑色粉末的试管中加入足量的盐酸,充分反应,观察现象固体逐渐溶解,但无气泡产生综合①②实验现象判断,此黑色物质成分是【答案】𝐹𝑒3+;3𝐻2𝑂+𝐹𝑒𝐶𝑙3𝛥__𝐹𝑒(𝑂𝐻)3↓+3𝐻�

�𝑙;不能;𝐹𝑒2𝑂3;C、FeO;𝐹𝑒3𝑂4【解析】实验一:①FeCl3溶液呈黄绿色是因为溶液中含有铁离子,每个铁离子带三个单位正电荷,离子符号为:𝐹𝑒3+;②加热时,FeCl3易与水反应生成红褐色物质和盐酸,红褐色物质是氢氧化铁,所以反应的化学方程式为:3𝐻2𝑂+𝐹�

�𝐶𝑙3𝛥__𝐹𝑒(𝑂𝐻)3↓+3𝐻𝐶𝑙;③由于FeCl3溶液在蒸发皿中加热蒸发,易与水反应生成红褐色氢氧化铁和盐酸,所以FeCl3溶液通过蒸发结晶的方式不能获得FeCl3固体;实验二:根据质量守恒定律,反应前后原子的种类、数目不

变。反应前各原子的个数是:Fe:2,O:6,H:6;反应后除未知物质外,3H2O中:H:6,O:3,故未知物质中含Fe:2,O:3,根据化学计量数为1,可推出该物质的化学式是:𝐹𝑒2𝑂3;实验三:根据

酒精具有还原性,加热条件下能与Fe2O3反应的性质,酒精夺取氧化铁中的氧,可以得到铁或者氧化亚铁或者四氧化三铁,再加上自身不充分燃烧可能生成碳,因此黑色物质可能是Fe、FeO、C和Fe3O4四种物质中的一种或几种。①根据信息提示:Fe和F

e3O4易被磁铁吸引,FeO是一种黑色固体,不能被磁铁吸引,另外碳也不能被磁铁吸引,结合实验现象:黑色粉末全部被磁铁吸引,说明黑色粉末中没有C、FeO;②铁能和稀盐酸反应生成氢气,四氧化三铁能和稀盐酸反应但没有气体生成。根据实验现象:固体逐渐溶解,但无气泡产生

,说明黑色粉末中没有铁,结合实验①的结论,可得出此黑色物质成分是:𝐹𝑒3𝑂4。【分析】(实验一)①根据含有铁离子的溶液是黄色的分析②根据氯化铁和水加热生成氢氧化铁沉淀和氯化氢分析③根据氯化铁和水在加热条件下能反应分析(实验二)根据化学反应前后原子的

种类和数目不变分析(实验三)根据常见的黑色物质及其性质分析11.某化学兴趣小组想要探究一包食品脱氧剂的成分,剪开包装袋,发现脱氧剂大部分为黑色固体,其中混有少量白色粉末。(提出问题)脱氧剂的成分是什么?(1)(猜想与假设)经过查阅资

料,小组同学提出猜想:甲同学:可能有铁粉乙同学:可能有炭粉,因为活性炭具有性,可以将空气中的氧气富集在脱氧剂周围。(2)(设计实验)小组同学根据两位同学的猜想设计了实验方案,请完成下表:实验步骤实验现象实验结论向脱氧剂中加入足量的固体部分溶解,有气泡产生甲、乙同学的猜想均

成立过滤,将滤渣与氧化铜混合加热(3)(反思与评价)滤渣与氧化铜的反应需在高温条件下进行,从实验装置角度考虑,可以通过的方法来提供高温。(4)有同学提出,可以用一种简单的物理方法验证甲同学的猜想,请写出使用此方法的实验操作及现象:。(5)老师告诉同

学们,脱氧剂的脱氧原理是利用铁与氧气、水反应生成氢氧化铁来吸收包装袋中氧气,从而延长食品的保质期。该反应的化学方程式是。(6)小组同学又对脱氧剂中的白色粉末产生好奇,经查阅资料,白色粉末可能是硅藻土。硅藻土是一种填充剂,不溶于水,其作用在于吸附水分,为脱氧反应提供水分;并疏松配

料,使氧气易于接触铁粉。如图是硅藻土用量与脱氧时间(h)的关系图,可知:①硅藻土的最佳用量是g。②硅藻土高于或低于最佳量时,脱氧速度会减慢。请分别分析可能的原因,。③脱氧剂的脱氧速度还有可能受哪些因素影响?请写出一条并说明理由:。【答

案】(1)吸附(2)稀盐酸;黑色粉末逐渐变为红色(3)在酒精灯上加金属网罩(4)用磁铁靠近脱氧剂,部分黑色粉末被吸引(5)4Fe+3O2+6H2O=4Fe(OH)3(6)0.35;量不足时,水分不足,反应不充分;量太多时,包裹在铁粉表面,使铁粉不能与氧气充分接触;温度,因

为温度越高,反应速率越快【解析】【猜想与假设】活性炭具有吸附性,可以将空气中的氧气富集在脱氧剂周围;【设计实验】铁能与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,碳和氧化铜在高温的条件下反应生成铜和二氧化碳,实验步骤实验现象实验结论向脱氧剂中加入足量的_稀盐酸固

体部分溶解,有气泡产生甲、乙同学的猜想均成立过滤,将滤渣与氧化铜混合加热黑色粉末逐渐变为红色【反思与评价】(3)滤渣与氧化铜的反应需在高温条件下进行,从实验装置角度考虑,可以通过在酒精灯上加金属网罩的方法来提供高温;(4)有同学提出,可以用一种简单的物理方法验证甲同学的猜想,请写出使用此方法的

实验操作及现象:用磁铁靠近脱氧剂,部分黑色粉末被吸引;(5)铁与氧气、水反应生成氢氧化铁,化学方程式为:4Fe+3O2+6H2O=4Fe(OH)3;(6)由图示信息可知①硅藻土的最佳用量是0.35g;②硅藻土高于或低于最佳量时,脱氧速度会减慢,可能的原因是:量不足时,水分不足,反

应不充分;量太多时,包裹在铁粉表面,使铁粉不能与氧气充分接触;脱氧剂的脱氧速度还有可能受温度的影响,因为温度越高,反应速率越快。