DOC

DOC

【文档说明】第三单元(知识梳理+精选阅读)-2022-2023学年三年级语文下册单元主题阅读理解(部编版).docx,共(20)页,264.852 KB,由envi的店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-89e3d51ae9cd68b85644dcadaf4d0446.html

以下为本文档部分文字说明:

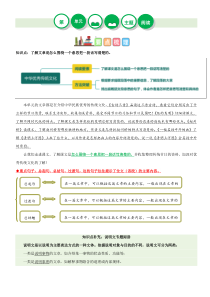

知识点:了解文章是怎么围绕一个意思把一段话写清楚的。本单元的文章都是在介绍中华民族优秀的传统文化。《古诗三首》品读这三首古诗,看看它们分别写出了什么样的节日情景,联系生活实际,收集相关资料,感受不同节日的习俗和节日

氛围吧!《纸的发明》仔细读课文,了解不同时代纸的特点。了解课文是怎样把纸的发明过程写清楚的,说说蔡伦改进的造纸术有哪些优点。《赵州桥》读课文,了解赵州桥有哪些独特的地方,作者又是怎样把赵州桥的特点写清楚的。《一幅名扬中外的画》了解《清明上河图》上画了些什么,以及作者是怎样把画

上的内容介绍清楚的。说一说《清明上河图》会名扬中外的原因。让我们走进课文,了解课文是怎么围绕一个意思把一段话写清楚的,并收集整理传统节日的资料,加深对优秀传统文化的了解!◆重点句子:总起句、总结句、过渡句,这些句子往往提示了全文(该段)的主要内容

。知识点补充:说明文专题阅读说明文是以说明为主要表达方式的一种文体。依据说明对象与目的的不同,说明文可分为两类:一类是说明事物的文章,如介绍某一事物的状态性质、功能等;一类是说明事理的文章,如解释事物隐含的

道理或内部规律。第单元主题阅读总起句在一篇文章中,可以概括这篇文章的主要内容,一般出现在文章的在一篇文章中,可以概括这篇文章的主要内容,一般出现在文章的在一篇文章中,可以概括这篇文章的主要内容,一般出现在文章的过渡句总结句说明文的阅读要点1.把握说明对象及其特征事物的特征主要表现

在构造、形态、性质、功能等方面。说明文的说明对象一般比较明显,可以通过看标题、抓首段、抓结尾段、找关键句的方法来确定。概括说明对象的特征,可以抓首括句和中心句,也可以对文中的关键语句进行摘要组合。2.理清说明顺序常见的说明顺序有以下几种:(1)空间顺序接事物的空间存在形式,或从外到内,或从上

到下,或从前到后,或从整体到部分依次说明。说明事物的形状、构造的说明文常使用这种顺序,如园林、建筑物、工艺品等。(2)时间顺序以时间先后作为说明顺序。介绍事物发展变化过程的说明文常使用这种顺序。(3)

逻辑顺序也称事理顺序,按照事物的内部联系或人们认识事物的过程来安排说明内容。介绍高科技产品,说明事物间的联系和本质,介绍事物的性质、种类、原理、功用等时,常使用这种顺序。3.理清结构形式常见的结构形式有以下几种:(1)总分式:这种结构有三种类型,总一分,分一总,总一分一总。逻辑顺序

的说明文,常使用总分式结构。(2)递进式:各层之间的关系是由浅入深、由表及里、由现象到本质,后边在前边的基础上进一步说明。介绍从现象到本质的事理说明文,常使用递进式结构。(3)连贯式:各层之间按照事物发展的过程、时间、因果、条件等关系安排层次,后一层顺承前一层。以时间为顺序的说明文,常使用连贯

式说明结构。4.了解说明方法及其作用常见的说明方法有以下几种:(1)举例子:就是通过列举有代表性的、恰当的事例来说明事物或事理。作用是真实、有力地说明事物或事理。(2)列数字:就是用一些数字从数量上说明事物的特征。作用是可以更准确、更具体地说明事物或事理,极具说服力。(3)作比较:就是将两种

或几种事物加以比较。作用是在比较中突出事物的本质特征。(4)打比方:就是以人们常见、熟知的事物,比喻说明不常见、不太熟知的事物。作用是将抽象的事理或复杂的事物说得浅显易懂、具体生动,增强说明的形象性、生动性。5.品析说明文的语言说明文的语言具有准确、简洁、严

密等特点。品析说明文的语言主要从两个角度入手:(1)准确、严密一般表示空间、时间、频率、范围、程度的词桥要从此角度分析,如“大概”“几乎”“几分之几”“几倍”等。(2)生动形象一般使用了比喻、拟人等修辞手法的句子要从此角度分析。一、(2

021·全国·三年级单元测试)阅读短文,完成练习。张衡发明候风地动仪佚名①张衡是我国东汉时期杰出的科学家,也是世界上最早的天文学家之一。他担任太史令时,负责观察天文,这个工作正好符合他的研究兴趣。他对记录下来的地震现象进行了细心的考察和试验,发明了一

个能测报地震的仪器,叫作“候风地动仪”。②候风地动仪是用铜制造的,仪器内部竖着一根铜柱,周围有8个杠杆连接外面。外面有8条龙,分别朝着8个方向,每条龙的嘴里各含着一粒小铜球。哪个方向发生地震,柱子就倒向哪边,触动杠杆,那个

方向的龙就张开嘴吐出铜球,落在下面仰首张嘴的小铜蛤蟆中。这样,人们就能知道哪个方位会发生地震。③张衡发明的候风地动仪准确度很高。公元138年的某一天,侯风地动仪朝西的龙嘴吐出钢球,但是洛阳一点地震的迹象也没有。因此,大伙儿议论纷纷,都说张衡

的候风地动仪是骗人的。过了几天,陇(lǒng)西有人快马来报,离洛阳一千多里的陇西一带发生了大地震。大伙儿这才信服。1.联系上下文,解释下列词语。(1)议论纷纷:(2)信服:2.张衡发明了_______________,用来________________。3.用“”画出文中介绍候风地动

仪构造的句子,用“﹏﹏﹏”画出解释候风地动仪如何测报地震的句子。4.第③自然段是围绕“_______________”这句话来写的。5.“大伙儿议论纷纷”,想一想,大家都会说些什么呢?请你写一写。6.大伙儿原来都说张衡的候风地动仪是骗人的,后来却信服了,这是为什么?【答案】1.看法不一致

,各种说法很多。相信并佩服。2.候风地动仪测报地震3.候风地动仪是用铜制造的,仪器内部竖着一根铜柱,周围有8个杠杆连接外面。外面有8条龙,分别朝着8个方向,每条龙的嘴里各含着一粒小铜球。哪个方向发生地震,柱子就倒向哪边,触动杠杆,那个方向的龙就张开嘴吐出铜球,落在下面仰首张嘴的小铜蛤蟆中

。4.张衡发明的候风地动仪准确度很高5.张衡的候风地动仪不起作用,看来是骗人的。6.因为过了几天,陇西有人快马来报,离洛阳一千多里的陇西带发生了大地震。【分析】1.本题主要考查解释词语的能力。(1)议论纷纷:看法不一致,各种说法很多。(2)信服:相信并佩服。2.本题主要考查对内容的理解。从“

他对记录下来的地震现象进行了细心的考察和试验,发明了一个能测报地震的仪器,叫作“候风地动仪”。”可知,张衡发明了候风地动仪,用来测报地震。3.本题主要考查对内容的理解。从“候风地动仪是用铜制造的,仪器内部竖着一根铜柱,周围有8个

杠杆连接外面。外面有8条龙,分别朝着8个方向,每条龙的嘴里各含着一粒小铜球。”可知,这个句子介绍候风地动仪构造。从“哪个方向发生地震,柱子就倒向哪边,触动杠杆,那个方向的龙就张开嘴吐出铜球,落在下面仰首张嘴的小铜蛤蟆中

。”可知,这个句子解释候风地动仪如何测报地震。4.本题主要考查对中心句的理解。从“过了几天,陇西有人快马来报,离洛阳一千多里的陇西一带发生了大地震。大伙儿这才信服。”可知,本段主要写张衡发明的候风地动仪准确度很高,能够准确预测到地震的发生的位置,因此,本段的中心句为:张衡发

明的候风地动仪准确度很高。5.本题主要考查语言表达能力。结合内容,从“因此,大伙儿议论纷纷,都说张衡的候风地动仪是骗人的。”可知,大伙可能会说:张衡的候风地动仪肯定是忽悠大家的,世界上哪有东西可以预测自然

灾难呢?更别说是地震了。6.本题主要考查对内容的理解。从“哪个方向发生地震,柱子就倒向哪边,触动杠杆,那个方向的龙就张开嘴吐出铜球,落在下面仰首张嘴的小铜蛤蟆中。这样,人们就能知道哪个方位会发生地震。侯风地动仪朝西的龙嘴吐出钢球,过了几天,陇西有人快马来报,离洛阳一千多里的

陇西一带发生了大地震。大伙儿这才信服。”可知,当大家发现陇西一带发生了大地震,这才相信张衡的候风地动仪是真的。二、(2021·全国·三年级单元测试)课外阅读。中医药---世界的瑰宝①中医药是对我国各民族医药的统称,数千年来,为人类健康做出了不

可磨灭的贡献。②中医药历史悠久,早在春秋战国时期已经形成基本理论,出现了很多种治疗手段。而中药主要是指用于防治疾病的植物、动物、矿物及其加工品。由于在中药家族中,植物制成的药品占大多教,因此在古籍中把中药统称为“本草”。③在中医药发展的历史长河中,曾涌现出很多名医

,春秋战国时期的扁鹊,东汉末年的华佗(tuó),唐朝的孙思邈(miǎo),都是历代为百姓祛(qū)病除灾的名医。明代的李时珍不畏严寒酷暑,不怕山高路远,走遍了出产药材的名山,历经近三十年,终于完成了药物学巨著《本草(gāng)纲目》。书中

记载药物1892种,并附有11096个药方。这部著作被译(yì)为多国文字,成为世界医药学的重要文献。④中医药也推动了世界医药学的发展。2015年,我国长期从事中药研究的药学家屠(tú)呦(yōu)呦荣获诺贝尔奖。几十年来,她从历代医学典籍入手,

进行实验研究,发现了“青蒿(hāo)素”,这种药品有效地降低了疟(nüè)疾患者的死亡率,拯(zhěng)救了全球数百万人的生命。⑤中医药不仅是治病救人的方法与技术,也是我国传统文化的一部分,是中华民族的宝贵财富,

更是世界的瑰宝。7.通过本单元的学习,我们知道“中医四诊”指的是___________________。8.根据短文内容,选择正确答案,把序号填写在括号里。古籍中把中药统称为“本草”,是因为()。A.中药家族中有植物制成的药物B.中药家族中的药物都是由植物制成的C.中药家族中植物制成的药品占

大多数D.中药家族中用草制成的药品占大多数9.第③自然段中画“”句子中的数字,是为了说明()A.书中记录的药物种类非常多B.书中记录的药物种类多,药方多C.书中记录的药物、药方特别珍贵D.书中记录的药物、药方特别有效10.第③自然段主要介绍了中

医药发展的历史上曾涌现出的名医。先列举了_________、_________、孙思邈三位名医,然后重点介绍了_______和他所写的巨著_____________。11.第④自然段中,药学家屠呦呦获得诺贝尔奖的原因是12.短文先后介绍了_______

______________、中医药历史上名医辈出、____________、中医药是我国传统文化的一部分这四方面内容。【答案】7.望闻问切8.C9.B10.扁鹊华佗李时珍《本草纲目》11.她通过研究发现了青蒿素,有效降低了疟疾患者的死亡率,拯救了全球数百万人

的生命12.中医药历史悠久中医药推动了世界医药学的发展【分析】7.本题考查单元内容的掌握,学生平时要注意积累。中医四诊是指扁鹊在总结前人经验的基础上,提出的“四诊法”,即:望、闻、问、切。这四种诊法至今依然普遍使用,是中医辨证施治的重要依据。8.本题考查文本信息的提取能力,注意认真阅读原文。在文章

第二自然段,我们能找到“由于在中药家族中,植物制成的药品占大多数,因此在古籍中把中药通常称为‘本草’。”这句话说明原始时中药家族中的植物制成的药品占大多数,所以答案选择C。9.本题考查文本内容的理解能力,注意认真阅读原文分析。在文章第

三自然段划线句,我们能找到书中记载“药物1892种”和“11000多个药方”,这两处数字说明书中记录的药物种类多,药方数量多,所以答案选择B。10.本题考查文本信息的提取能力,注意认真阅读原文。结合第三段“春秋战国时期的扁鹊,东汉末年的华

佗,唐朝的孙思邈,都是历代为百姓祛病除灾的名医”“明代的李时珍不畏严寒酷暑,不怕山高路远,走遍了出产药材的名山,历经近三十年,终于完成了药物学巨著《本草纲目》”等内容可以得到答案。11.本题考查文本信息的提取能力,注意认真阅读原文。在文章第

四自然段,“2015年,我国长期从事中药学研究的药学家屠呦呦荣获诺贝尔奖。”这是屠呦呦先生获得诺贝尔奖的事实,后文讲述了原因。“几十年来,她从历代医学典籍入手,进行实验研究,发现了‘青蒿素’,这种药品有效地降低了疟疾患者

的死亡率,拯救了全球数百万人的生命。”由此我们能够总结出本题的答案。12.本题考查文章内容的概括能力,在作答时要在文中找到重点语句,然后进行概括书写即可。文章第二自然段,主要介绍了中医药历史悠久这一点。在文章第第三自然段,

我们能找到“在中医药发展的历史长河中,曾涌现出很多名医。”我们能概括出第二方面内容是:中医药发展中出现了许多名医。在文章的第四自然段,我们能找到“中医药也推动了世界医药学的发展。”所以第三点是中医药推动了世界医药学的发展。三、(2021·全国·三年级单

元测试)阅读短文,回答问题。五代十国时期,宫廷画师黄荃严谨细腻的花鸟画,被称为“黄家样”。当时想进入画院的画家都以“黄家体制”为准,几乎人人效仿,全国上下一时蔚然成风。然而,在江南,却有一位与黄荃画风截然不同的画家

脱颖而出,这位画家名叫徐熙。徐熙是江南名门望族之后,世代书香。在诗书环境下生长起来的徐熙,性格洒脱不羁。他不做官,喜爱诗文绘画,尤其精于花鸟,平时在家与朋友谈诗论画,常以“江南布衣”自居。徐熙最喜欢在大自然中以步当车,享受江南明媚秀美的景色。每当他漫步在田间地头,那些生动多姿的杂花野草常常吸

引他的注意。他最喜欢拈花在手,细细地观察每一片叶子的俯仰变化,然后再把它们画到纸上。自由自在生长在大自然里的汀花野竹、水鸟渊鱼,是徐熙所喜爱的绘画题材。一次,在郊外,他见到一株果实累.(lèiléi)累的石榴树,这株树上,挂满了火红的石榴果,他拿出纸笔,调色研墨,开始写生。徐熙饱蘸了墨,

提起毛笔,跟前的石榴树果实晶莹剔透,累.(lèiléi)垂可爱。从哪里开始画好呢?他略一犹豫,只听身后“啊”的一声叫。徐熙回头,见一个小牧童正站在他身后,好奇地看着他的举动。徐熙对小牧童一笑,牧童说道:“你落下的墨汁在纸上开花了。”徐熙低头一看,原来笔上的一滴墨,落到了纸上,那滴墨汁

在纸上自由地散开,变成了一个美丽的形状,真的像是开了一朵墨花一样。徐熙脑中灵光一闪,提笔在这个墨点上略加点染,随后又用浓墨粗笔,笔意草草地画出了一些枝干和石榴叶。最后,一株果实累累的石榴树,出现在画面上。这幅画既没有用线精勾细勒,又没有经过反复渲染敷色。落墨成画,敷彩为花,

清新而又生动,彻底摆脱了“黄家样”的程式,呈现出一种与黄荃的“黄家富贵”完全相左的独特风格。徐熙回到家以后,反复琢磨,用这种写意的方法画了一幅《石榴图》。在《石榴图》中徐熙共画了100多个石榴果,画面上枝叶纷繁,枝干.(ɡānɡàn)、叶子均用墨笔画出,空隙间夹杂着累

累成熟的石榴果。整幅画面墨不掩色,色不碍墨,只是略施颜彩。一眼望去,全画有一种洒脱奇伟的气势。所有见到这幅画的人,都惊叹于徐熙自成一格的画法。别人见他落墨成花,就称他的画法为“落墨花”。后来,徐熙的画名越传越远,他最常画的题材是

杂花野鸟,画好的作品几乎张张都是精品,均令人啧啧称奇。人们因为知道他最常画的题材都是一些江边花、路边草,因此形容他的画风为“徐熙野逸”。13.给短文取一个恰当的题目:14.用“√”选出文中加点字正确的读音。15.根据意思填写合适的词语。(1)

形容一种事物逐渐发展、盛行,形成一种风气。()(2)形容人的才能全部显露出来。()(3)形成自己独特的风格。()16.为什么叫“落墨花”?用“”在文中画出相关句子。17.宫廷画师黄荃严谨细腻的花鸟画,被称为“”;徐熙画了一幅《》,这种画法自

成一格,叫“”。18.牧童说道:“你落下的墨汁在纸上开花了。”你是怎么理解这句话的?想想徐熙又会怎样回答牧童?19.古人论画:画如其人,文如其人,自古皆然。透过“徐熙野逸”,你看到了怎样的徐熙?【答案】13.《落墨花》14.léilèiɡàn15.蔚然成风脱颖而出自成一格16.别人见他落墨成花,就

称他的画法为“落墨花”17.黄家样石榴图落墨花18.笔上的一滴墨,落到了纸上,那滴墨汁在纸上自由地散开,变成了一个美丽的形状,真的像是开了一朵墨花一样。谢谢你的提醒,让我有了新的灵感。19.徐熙最常画的题材都是一些江边花、路边草,这种“野逸”画风

看得出他性格洒脱不羁、为人豪爽旷达。【解析】13.本题考查的是给短文起一个恰当的标题,仔细分析文段的内容,可以得出整段文字是围绕徐熙落墨成花,就称他的画法为“落墨花”,以他的绘画技巧展开,所以文章标题可以是《落墨花》。14.此题考查学生辨析字音的能力,正确读准字音,注意区别形近字、多音字的读

音,还要注意声调、韵母的区别,平时要多读,多练。15.本题考查的是根据词语解释写出相对应的词语,注意平时对词语的识记和理解。在本题中,形容一种事物逐渐发展、盛行,形成一种风气是指蔚然成风。形容人的才能全部显露出来是指脱颖而出。形成自己独特的风格是指自成一格。16.本题考查的是对原文内

容的分析和理解,结合原文内容,叫“落墨花”是因为别人见他落墨成花,就称他的画法为“落墨花”。17.本题考查的是对原文内容的分析和理解,结合原文的内容“落墨成画,敷彩为花,清新而又生动,彻底摆脱了“黄家样”的程式,呈现出一种与黄荃的“黄家富贵”完

全相左的独特风格。”可以得出宫廷画师黄荃严谨细腻的花鸟画,被称为“黄家样”,根据原文内容“徐熙回到家以后,反复琢磨,用这种写意的方法画了一幅《石榴图》。”可以得出徐熙画了一幅《石榴图》。根据原文内容“所有见到这幅画的人,都惊叹于

徐熙自成一格的画法。别人见他落墨成花,就称他的画法为“落墨花”。”可以得出这种画法自成一格,叫“落墨花”。18.本题考查的是对原文内容的分析和理解,结合原文,根据课文内容“徐熙对小牧童一笑,牧童说道:“你落下的墨汁在纸上开花了。”徐熙低头一看,原来笔上的一滴墨,落

到了纸上,那滴墨汁在纸上自由地散开,变成了一个美丽的形状,真的像是开了一朵墨花一样。”可以得出这句话含义是笔上的一滴墨,落到了纸上,那滴墨汁在纸上自由地散开,变成了一个美丽的形状,真的像是开了一朵墨花一样。回答牧童的时候也要围绕感恩和感谢来展开,例如谢谢你的

提醒,让我有了新的灵感。19.本题考查的是对人物形象的分析和理解,结合人物形象和特点进行分析。根据原文内容“后来,徐熙的画名越传越远,他最常画的题材是杂花野鸟,画好的作品几乎张张都是精品,均令人啧啧称奇。人们因

为知道他最常画的题材都是一些江边花、路边草,因此形容他的画风为“徐熙野逸”。”可以得出徐熙最常画的题材都是一些江边花、路边草,这种“野逸”画风看得出他性格洒脱不羁、为人豪爽旷达。四、(2021·全国·三年级单元测试)阅读短文,完成练习。火把节来吧,到我们大凉山来吧,来和我们彝家人一

起欢度火把节吧!太阳还没爬上山头,山寨里家家户户的门都不约而同地打开了。人们兴高采烈地把屋里屋外打扫得干干净净。男女老少都穿上了节日盛装,忙着烧火宰鸡,准备节日板。日上三竿,斗牛场成了欢乐的海洋。人们把

斗牛场团团围住。矫健的公牛在主人的逗引下,在观众的助威声中,瞪着血红的双眼,顽强地顶着对方的犄角。经过几番惊险的搏击,得胜的公牛身披红布,在主人的牵引下,绕场一周,骄傲地接受着人们的欢呼和赞叹。夜幕降临了,天上刚刚露出几颗星星,年轻人就点着早已准备好的火把,跑出屋门,绕屋三圈,然后奔向田野,

奔向山川。站在高处向下看,只见一条条“火龙”在大地上穿行。冲天的火光,震天的喊声,让一个个山寨都沸腾了起来。看,熊熊的篝火燃烧起来了。山寨的人们都集中到一起来了。老人来了,弹着平日积满灰尘的月琴;小伙

子来了,吹着很久没有摸了的笛子;姑娘们来了,手拉手脚碰脚地跳起了欢快的舞蹈;孩子们来了,围着火堆唱着,跳着,追逐着,嬉闹着……火光照红了每个彝家人的脸,也照亮了每个彝家人的心。听,那悦耳的歌声,唱出了人们对幸福生活的赞美,唱出了人们对美好

未来的企盼。20.对短文第1自然段的理解,不正确的一项是()A.以第一人称的口吻来写,使人读起来倍感亲切。B.这句话表达了彝家人过节时的欢快心情和邀请客人参加自己民族盛大节日的自豪。C.这句话表达了彝家人害

怕节日不热闹的着急心情。21.第3自然段是围绕哪一句话来写的?用“﹏﹏﹏”画出来。围绕这句话,本段主要写了一件什么事?用简洁的语言概括出来。22.短文是按什么顺序来写的?你是从哪些词语看出来的?23.火把节

表达了彝族人民怎样的感情?【答案】20.C21.日上三竿,斗牛场成了欢乐的海洋。在斗牛场进行斗牛比赛,得胜的公牛接受人们的欢呼和赞叹。22.按时间顺序记叙的。我是从“太阳还没爬上山头、日上三竿、夜幕降临了”等词语看出来的。23.火把节表达了彝族人民对生活的热爱,对美

好未来的向往之情。【解析】20.本题考查对文章内容的理解。AB选项叙述正确,C选项叙述错误。“来和我们彝家人一起欢度火把节吧!”表达的是彝家人的热情好客,不是害怕节日不热闹的着急心情。21.本题考查找中

心句及概括段落大意。本段围绕“日上三竿,斗牛场成了欢乐的海洋。”写了斗牛的过程很热闹和斗牛结束后,得胜的公牛接受着人们的欢呼和赞叹。22.本题考查写作顺序。本文从“太阳还没爬上山头”“日上三竿”“夜幕降临了”可知是按照时

间顺序来写的。23.本题考查对文章内容的理解。抓住关键句来理解。从“听,那悦耳的歌声,唱出了人们对幸福生活的赞美,唱出了人们对美好未来的企盼。”可知火把节表达了彝族人民对生活的热爱,对美好未来的向往之情。五、(2021·全国·三年级单元测试)阅读短文,完成练习。春节①农历正月初一是

春节,俗称“过年”。除了部分少数民族有自己的年历,各自过自己的年节外,其他各民族都同汉族一道过春节。②“年”的最初含义来自农业,谷子一熟为一年。各个朝代过年的具体时间也不尽相同,夏朝以正月初一为年,商朝以十二月初一为年。到了西汉,汉武帝恢

复了夏历,以正月初一为岁首(年)。古时候称正月初一为“元旦”,而不叫“春节”,“元”就是开始,“旦”是指早晨,也就是一年的第一个早晨。③春节是最具有浓郁民族特色和喜庆气氛的传统节日。每当节日来临,从城镇到乡村,到处张灯结彩,喜气洋洋。有卖年画春联的,有卖灯笼爆竹的

,有卖窗花脸谱……这“年”从腊月二十三一直过到正月十五。特别是在农村,过年的气氛更热烈,大年三十要守岁,包饺子,贴春联,放爆竹;大年初一要走亲访友拜大年……④传说古时候有一种凶恶的怪兽,长着血盆大口,人们叫它“年”。每到腊月三十,

它便出来吃人。一个腊月三十的晚上,“年”到了一个村庄,恰巧有两个牧童在比赛甩鞭子。“年”忽听半空响起啪啪响声,吓得望风逃窜。“年”窜到另一个村子,它朝门缝里一望,那亮闪闪的灯光,刺得它头昏眼花,只得溜了。后来大家才知道“年”怕响、怕光。人们为了保护自己,想

出了许多抵御“年”的方法,这些方法逐渐演化为过年的风俗。如三十晚上家家户户都放爆竹,这大概是从牧童赛鞭子演变而来的。又如旧时把“对联”叫“桃符”,意思也是为了驱逐邪恶,后来才改叫“对联”或“春联”。再如,腊月三十全家人吃年夜饭,除了准备同猛兽搏斗外,还有庆祝丰收的意思。24.第③段是围绕哪

句话来写的?请用“”画出来。25.第④段中出现“如”“又如”“再如”,下面对它们的作用分析正确的是()A.使读者更清楚春节习俗的演变B.形象地写出了春节的特点C.为了表达人们的美好祝愿D.清楚地介绍“年”怕什么26.为什么人们用“放爆竹”的方法抵御“年”?27

.根据短文内容,判断下列说法是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”。(1)我国各少数民族都同汉族一道过春节。()(2)“年”的最初含义与农业有关,历史上各个朝代过年的具体时间不尽相同。()(3)腊月三十全家人吃年夜饭,只是为了庆祝丰收。()28.中国传统节日中有很多风俗,请

你仿照例子,猜测你喜欢的风俗的来历。例:三十晚上家家户户都放爆竹,这大概是从牧童赛鞭子演变而来的。_____________,这大概是从____________演变而来的。【答案】24.春节是最具有浓郁民族特色

和喜庆气氛的传统节日。25.A26.传说中“年”是个怪兽,每到腊月三十就出来吃人。有一次“年”被牧童甩鞭子的声音吓跑了,因此人们知道了“年”怕响,后来牧童赛鞭子就演变成了放爆竹。27.×√×28.三十晚上家家户户都守岁一家人聚在一起壮胆,熬走趁着夜色出来

吃人的“年”【解析】24.本题主要考查对中心句的理解。中心句是一段话的中心,一般在开头或者结尾。第③段是围绕春节的浓郁民族特色和喜庆气氛来写,因此“春节是最具有浓郁民族特色和喜庆气氛的传统节日。”这句话是第三自然段的中心句。25.本题主要考查对词语的理解

能力。第四自然讲述抵御“年”的方法,如三十晚上家家户户都放爆竹,又如旧时把“对联”叫“桃符”,意思也是为了驱逐邪恶,后来才改叫“对联”或“春联”。再如,腊月三十全家人吃年夜饭,除了准备同猛兽搏斗外,还有庆祝丰收的意思。这能让读者更清楚春节习俗的演变。26.本题主要考查对内容的理解。从“

传说古时候有一种凶恶的怪兽,长着血盆大口,人们叫它“年”。每到腊月三十,它便出来吃人;“年”忽听半空响起啪啪响声,吓得望风逃窜。“年”窜到另一个村子,它朝门缝里一望,那亮闪闪的灯光,刺得它头昏眼花,只得溜了。后来大家才知道“年”怕响、怕光。”可知,人们用“放爆竹”的方法

抵御“年”是因为“年”是个怪兽,每到腊月三十就出来吃人。27.本题主要考查对内容的理解。(1)从“农历正月初一是春节,俗称“过年”。除了部分少数民族有自己的年历,各自过自己的年节外,其他各民族都同汉族一道过春节。”可知,并不是我国各少数民族都同汉族一道过春节,部分少数民族有自己的年历。

说法错误。(2)从“年”的最初含义来自农业,谷子一熟为一年。各个朝代过年的具体时间也不尽相同”可知,“年”的最初含义与农业有关,历史上各个朝代过年的具体时间不尽相同。说法正确。(3)从“腊月三十全家人吃年夜饭,除了准备同猛兽搏斗外,还有庆祝丰收的意思。”可知,腊月三十全家人吃年夜饭,既准

备同猛兽搏斗又为了庆祝丰收。说法错误。28.本题考查仿写句子的能力。“三十晚上家家户户都放爆竹,这大概是从牧童赛鞭子演变而来的。”句子中讲述传统节日以及风俗,仿写时,也要将节日和风俗写出来。例如:三十晚上家家户户都贴对联,这大概是从驱逐邪恶,驱赶年演变而来的。

六、(2021·全国·三年级单元测试)阅读综合训练。北京的四合院①你了解北京的四合院吗?②北京的四合院历史悠久。早在元代正式建都北京时,便开始大规模修建四合院,距今已有七百多年历史。③北京的四合院构造独特。四合院的东、西、南、北四面的房屋各自独立,围在一起形成一个“口”字形的结

构。四面的房子都向院中心方向开门,整个庭院对外只有一个街门,关起门来自成天地,非常适合独家居住。④北京的四合院还蕴(yùn)含着深刻的文化内涵(hán)。四合院从选址到确定建筑的位置和大小,都有一定的文

化意义。同时,四合院的装修、装饰品上雕刻的图案也都体现着传统文化。表现了当时人们对幸福、美好生活的追求。比如用蝙(biān)蝠(fú)和“寿”字组成的图案,就是借用“蝠”与“福”字同音,表达了“福寿双全”的寓意。同样,花瓶中插着月季花的图案,就是用“瓶”与“平”字同音,表达了“________

__”的寓意。⑤历史悠久的北京四合院,呈现着古老中国的文化光辉,深深吸引着来自世界各地的游客。29.第④段横线上应填写的词语是()。A.步步高升B.四季平安C.一帆风顺D.万事如意30.用“_____”画出第②~④段的关键句。由此可知,短文分别介绍了北京四合院的特点__________、_

_________、__________。31.王小明准备向自己的外国朋友介绍北京四合院,请你根据短文内容判断下面的介绍是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”,并选择一句介绍有误的改正过来。(1)早在清代正式建都北京时,便开始大规模修

建四合院。()(2)四合院的房屋围在一起形成一个圆形的结构。()(3)北京四合院四面的房子都向院中心方向开门。()(4)历史悠久的北京四合院,呈现着古老中国的文化光辉,深深吸引着来自世界各地的游客。()

我改正后的句子:32.王小明根据短文内容,画了下面四幅图,其中符合北京四合院构造特点的是()。(表示门,表示房屋)33.读了短文,王小明将自己喜欢的句子写在了本子上。请你也像王小明一样积累一下。我积累的句

子:【答案】29.B30.北京的四合院历史悠久。北京的四合院构造独特。北京的四合院还蕴含着深刻的文化内涵。历史悠久构造独特文化内涵深刻31.××√√四合院的房屋围在一起形成一个“口”字形的结构。32.D33.历史悠久的北京四合院,呈现着古老中国的文化光辉,深深吸引着来自世界各地的游客。

【分析】29.本题考查理解能力。上文中提到借用“蝠”与“福”字同音,表达了“福寿双全”的寓意,那么“瓶”与“平”字同音,表达的是“平安”的意思。因此本题选B。30.本题考查关键句。文章结构分明,第②~④

段的第一句分别是各段的关键句,分别介绍了北京四合院历史悠久、构造独特、文化内涵深刻的特点。31.本题考查对文章内容的理解。根据文章内容可知,第(1)句和第(2)句有误,然后选出一句改正即可。第(1)句应该改为“早在元代正式建都北京时,便开始大规模修建四合院”。第(2)句应该改为“四合院的房屋围在一

起形成一个‘口’字形的结构”。32.本题考查理解能力。本题考查北京四合院的结构特点,因此可以在第③段中找答案。从“四面的房子都向院中心方向开门”可知,A、B两项是:错误的,再由“整个庭院对外只有一个街门”可知,D项是正

确的。33.本题考查积累喜欢的句子。从文中任选一句自己喜欢的句子抄下来即可,注意不要写错别字。七、(2021·全国·三年级课时练习)课外阅读。毕昇发明活字印刷术毕昇是一家书坊的印刷工。他在印书的过程中,感觉到当时用的雕版印刷的方法太不方

便了。印书时,要事先在硬木上刻好版,一页书就得刻一块版。一本字很多的书,版要几年甚至几十年才能刻完。爱动脑筋的毕昇想:能不能用一种新的印刷术来代替雕版印刷呢?他想过用一个一个的单字来排版,用完后还可以拆开再用。可是,

他用木头制成的单字试验了好多次,都失败了。因为木活字沾水后就会膨胀,导致版面高低不平,印刷效果极差。经过许多次尝试,最后,毕昇在烧窑工人的帮助下,用一种很细的黏土做成小方块,晾干后用刀刻上字,然后放在窑里烧硬。一个

个坚硬的单字就这样制成了。他又找来书本大小的一块铁板,在上面敷上松脂、蜡和纸灰,再在铁板上放一个铁框,把一个个活字排进去。排满一框后,放在火上让松脂和蜡稍微融化,再用一块平板把字面压平。等到松脂和蜡冷却凝固后,框内的活字就变得平整而坚固,成为完整的一版,这时就可以上墨印刷了。毕昇

发明的活字印刷术既省工又省时,把印刷技术大大推进了一步。后来,活字印刷术传到了朝鲜半岛、日本、越南、埃及以及欧洲,对世界文化的发展作出了巨大的贡献,产生了深远的影响。34.雕版印刷术很不方便,具体表现在一页书就得__________________,一本字很多的书要很长时间

才能刻完,十分浪费__________。35.木活字有什么缺点?用“____”在文中画出来。36.根据短文内容排序。()在铁板上敷上松脂、蜡和纸灰。()用平板把字面压平。()松脂和蜡冷却凝固后,上墨印刷。()在晾干的

黏土小块上刻字。()在铁板上放铁框,排入活字。()把黏土活字烧硬。()把排满字的铁板放在火上烤。37.活字印刷术有什么优点?起了什么作用?【答案】34.刻一块版时间35.木活字沾水后就会膨胀,导致版面高低不平,印刷效果极差。36.③⑥⑦①④②⑤37.活字印刷术把印刷技术

大大推进了一步。对世界文化的发展作出了巨大的贡献,产生了深远的影响。【分析】34.本题考查的是对原文内容的分析和理解,结合原文内容“印书时,要事先在硬木上刻好版,一页书就得刻一块版。一本字很多的书,版要几年甚至几十年才能刻完。”可以得出,

雕版印刷术很不方便,具体表现在一页书就得刻一块版,一本字很多的书要很长时间才能刻完,十分浪费时间。35.本题考查的是对课文内容的理解,结合题干的要求,木活字的缺点在原文中可以找到即“木活字沾水后就会膨胀,导

致版面高低不平,印刷效果极差。”36.本题考查的是按照课文内容进行排序分析。结合短文的语序内容进行分析。关于活字印刷的方法,原文是“毕昇在烧窑工人的帮助下,用一种很细的黏土做成小方块,晾干后用刀刻上字,然后放在窑里烧硬。一个个坚硬的单字就这样制成了。他又找来书本大小的一块铁板,在上

面敷上松脂、蜡和纸灰,再在铁板上放一个铁框,把一个个活字排进去。排满一框后,放在火上让松脂和蜡稍微融化,再用一块平板把字面压平。等到松脂和蜡冷却凝固后,框内的活字就变得平整而坚固,成为完整的一版,这时就可以上墨印刷了。”进

行分析排序即可。37.本题考查的是对原文内容的分析,结合原文内容“毕昇发明的活字印刷术既省工又省时,把印刷技术大大推进了一步。后来,活字印刷术传到了朝鲜半岛、日本、越南、埃及以及欧洲,对世界文化的发展作出了巨大的

贡献,产生了深远的影响。”可以得出,活字印刷术的优点和作用是活字印刷术把印刷技术大大推进了一步。对世界文化的发展作出了巨大的贡献,产生了深远的影响。