DOC

DOC

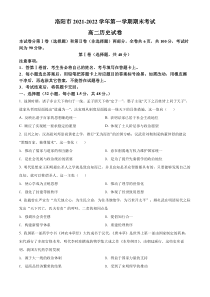

【文档说明】河南省洛阳市2021-2022学年高二上学期期末历史试题 .docx,共(9)页,5.085 MB,由envi的店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-7cf224e0dd86ef7de3f313a2605d51e5.html

以下为本文档部分文字说明:

洛阳市2021-2022学年第一学期期末考试高二历史试卷本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,全卷共6页,共100分,考试时间为90分钟。第Ⅰ卷(选择题,共48分)注意事项:1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上。2.每小题选出答案后,用铅笔把答题

卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案,不能答在试题卷上。3.考试结束后,将答题卡交回。一、选择题(32小题,每小题1.5分,共48分。)1.战国时期,诸子多言天下将归于一统。孟子谓天下将“定于一”,墨子主张“天下之百姓皆上同于天子”,道家从哲理层面提出“道

通为一”,法家则从制度层面提出一统天下的具体措施。这一取向()A.反映出诸子百家的思想渐趋统一B.表明法家已居于社会主流地位C.顺应了实现统一要求稳定的愿望D.体现了士人阶层参与政治愿望2.汉兴之初,汉高祖刘邦崇尚黄老之学,推行“

无为而治”的治国方略:汉武帝刘彻则采纳董仲舒的建议“罢黜百家,独尊儒术”。这一变化()A.推动了儒家与道家的相互融合B.意在削弱地方权力维护国家统一C.是社会发展与政治统治的需要D.是为了提升先秦儒学的政治地位3.明代思想家王阳明提出圣人之学就是致良知而已,并且良知是圣众智愚都具有的,只

要能够发现自己的良知,就可以称谓圣人。这一主张()A.使心学成为正统思想B.推动了理学的世俗化C.强化了封建等级秩序D.体现了经世致用思想4.张载曾庄严宣告“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;顾炎武在

明清易代之际发出“天下兴亡,匹夫有责”的呼吁。二者的相同点是A.强调社会责任感B.提倡知行合一C.构建新儒学体系D.重建伦理秩序5.我国第一部药学专书《神农本草经》大约成书于汉代,《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药

典,宋代颁行了多部官修本草,明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行。这些史实说明,我国古代药学的发展A.源于大一统的政治体制B.得益于国家力量的支持C.是商品经济繁荣的结果D.受到了宋明理学的推动6.贾思勰在《齐民要术》中提出,种一顷花、植一顷榆或种三十亩葵,比种谷获利多,只

要适当配备人力,使用雇佣劳动,即使“单夫只妇”之家,也能从中多获利。这体现了该书()A.突破了重农抑商思想B.关注农业精耕细作C.重视经济效益的思想D.主张改变经济结构7.唐代学者张怀曜在其《书议》中评价某一字体:“……非草非真,离方通圆,在乎季孟之间,兼真者谓之真行,带草者谓之行草。”该

字体是()A.B.C.D.8.有学者在论及两宋文学艺术时说,“几乎所有的官员和富商也住在城市里,因此城市中就聚集了社会的领导阶层,而高雅文化因此也大大都市化了,其口味与心态都具有了市民化的特征。”出现上述特点的原因是()A.理学思想的影响B.城市经济的繁荣C.

偏安一隅的形势D.士人群体的壮大9.右图是元代画家吴镇的《芦滩渔父图》,画上所题为:“红叶村西夕照余,黄芦滩胖月痕初。轻拨棹,且归欤,挂起渔竿不钓鱼。”落款是“梅老戏墨”。据此可知,该画()A.符合以形写神的原则B.吸收了外来美术风格C.体现了反

礼教的精神D.具有借景抒怀的情趣10.有学者认为,京剧是雅文化渐趋衰落的产物。相对于昆曲而言,京剧更接近于底层和民间的趣味。由此可知,京剧取代昆曲成为主流戏曲形式是因为()A.市民阶层不断壮大B.文人品味发生变化C.京剧艺术发展成熟D.封建制度走向衰落11.苏格拉底主张人们应去探寻一

种确定和永恒不变的真理,即美德和善,将古希腊哲学从主要探讨宇宙本体的自然转向人本身。这一变化()A.打破了神学的权威B.表明追求美德成为社会主流C.提高了哲学的地位D.反映了人类自我意识的觉醒12.下图是文艺复兴时期著名画家乔托的《哀悼基督》以及画中的天使。

该作品一改中世纪冷冰冰的天使形象,通过绘画使人物鲜活起来,终于有了自己的“表情包”。这种变化反映了当时社会()A.批判基督教会B.重视商品经济中C.追求理性主义D.崇尚人文主义13.马丁·路德在《九十五条论纲》中说“教宗本人并无任何赦免罪咎的能力

,他只能宣告或见证罪咎已为上帝所宽赦”、“每一个真诚悔改的基督徒,即使不靠赎罪券,也有权获得罪咎与刑罚的总放”。这份论纲()A.加强了君主专制统治B.推动了人们的思想解放C.否定了宗教的神圣权威D.论证了赎罪观念的荒谬14.马克思

说,启蒙思想家“已经用人的眼光来观察国家,并且从理性和经验中而不是从神学中引出国家的自然规律”。启蒙思想家的“理性和经验”基于()A.信仰自由思想的确立B.人文主义思想的弘扬C.自然科学的巨大进步D.君主专制权力被打破15.有一部著作“总结了

过去时代人类探索宇宙哲学和隐藏在世界后面的物理学所累积起来的理论成果,不仅埋葬了亚里士多德的世界,而且也宣告比较新的笛卡尔机械宇宙体系的完结,直接促成了英国的工业革命”。这部著作()A.推动了近代自然科学的产生B.抨击了上

帝创世说的理论基础C.标志着经典力学体系的建立D.拉开了近代天文学革命的序幕16.马克思认为所有社会制度都处于不断的变化过程中。自人类有史以来,一种社会已让位于另一种社会。……所以,他满怀信心的预言,资本主义制度将让位于未来的社

会主义制度。自然科学方面与马克思这一认识不谋而合的是A.经典力学理论B.光电效应理论C.生物进化理论D.量子力学理论17.有科普作家解说某科学理论:“水平伸开的一块布是平坦的,而当你在布上放置一个铅球,布面就变得的弯曲了,这时再放置一个小玻璃球在布上,

它就会滚向中央的铅球……引力实际上是一个时空被弯曲的现象。”这一科学理论()A.揭示了时间和空间本质属性B.彻底否定了经典力学理论C.推动人类对微观世界的认识D.挑战了封建神学创世理论18.英国工业革命期间,一种可以同时纺织许多根线的装置,最

初靠水力运转,后又采用蒸汽作为纺纱的动力,这样就需要安装重型设备。于是,有人就将发动机、纺纱机连同工人都集中在一起,搬进大房子里。这种大房子,就是后来通常所说的工厂。由此可知,“工厂”制度的创立()A

.推动了工业革命的扩展B.使生产彻底摆脱自然条件的限制C.提高了工业生产的效率D.导致生产和资本集中的垄断产生19.在近代中国,从“师夷长技以制夷”到“师夷长技以自强”,从“维新”代替“洋务”再到革命取代改良,这一系列变化主要是由于A.“西学东渐”的深入B.民族危机的加深C.民族资本主义的发展D

.思想解放的推动20.康有为高唱托古改制,借孔子儒家之名,行君主立宪之实;严复通过大量介绍西学名著,鼓吹进化论以启迪民智;谭嗣同以独特的洞察力,反思传统文明,语出惊人,“二千年来之政,秦政也,皆大盗也”。这些主张()A.全盘否定传统文化B.旨在激发国人救亡意识C.成为社

会普遍共识D.否定了君主制的合理性21.1920年,陈独秀在上海《劳动界》创刊号上写道:“既然是劳工神圣,既然是人工如此重要,为什么大家都说做工的人是下等社会,不做工的人反来是上等社会呢?”陈独秀意在()A.总结五四运动的经验B.启发工人思想觉悟C.壮大中国共产党力量D.号召工

人武装斗争22.孙中山在一次演说中指出,近代欧美各国工商业发达,却出现“富者敌国,贫者无立锥之地”的现象,因此中国必须“未雨绸缪,赶紧设法,免得再蹈覆辙”。孙中山旨在()A.宣传“均贫富”的政治理想B.抨击资本主义制度的弊端C.主张社会革命解决民生问题D.为联合苏俄提供政策依据23.毛泽东的某部

著作发表后,在沦陷区,日伪政权将其严行查禁;而在国统区,诸多国民党人围绕中国近代以来的社会性质、革命的步骤论等问题对其发动围攻。这部著作()A.提出坚持无产阶级对民主革命的领导权B.描绘了新民主主义社会的蓝图C.科学地阐明了社会主义社会矛盾

问题D.发展了马克思主义的国家学说24.1978年,邓小平发表谈话支持和推动关于真理标准问题的讨论;1992年初,邓小平发表了著名的“南的方谈话”。这两次谈话的共同点是A有利于思想解放B.推动了工作重心转移C.完成了拨乱反正D.深化了经济体制改革25

.下表呈现了新中国科技发展战略三次转移,由此可知我国科技发展战略的制定时间科技发展战略20世纪五、六十年代优先发展军事、重化工业以及尖端技术20世纪八十年代初经济建设必须依靠科学技术,科学技术工作必须面向经济建设20世纪九十年代科学技术是第一生产力,科教兴国

A.优先满足国家安全保障B.依据特定时期的国家需求C.彰显意识形态的鲜明导向D.突出服务民生的大局意识26.以“复兴号”为代表的新一代高铁技术、“神威·太湖之光”超级计算机、载人航天和探月工程、世界最

大单口径射电望远镜FAST(天眼)等都展示了中国自主研发和制造的实力。我国取得这一系列科技成就的主要原因是A.海权意识增强B.国防实力增强C.综合国力提升D.造船工业进步27.“他是一位真正的耕耘者。……他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流…

…”这是《感动中国》为一位科学家颁奖时的颁奖词。这位科学家的成果()A.大大提高了我国的粮食产量B.使我国成为农业发达国家C.开辟人工合成蛋白质的时代D.解决了世界性的饥饿问题28.1954年,党和政府规定,电影

放映建设重点对象是工矿、农村和小城市。在积极兴建、改建城市电影院的同时,也抓紧组建大量的流动电影放映队,以低廉的票价甚至免费让工农士兵欣赏电影,使过去的小资文化、市民享受升级成为事实上的大众文化和人民体验。由此可知,这一规定的实施A.体现了文艺为人民服务的功能B.旨在

落实社会主义改造方针C.基于探索社会主义建设的需要D.得益于“双百”方针的提出29.1951年,中央发布《关于改革学制的决定》,将工农干部学校、技术学校、业余学校纳人学校系统中;教育部提出高小、初中毕业生除升学、就业外,尽可能进入各类艺徒学校、技术学校。这些

举措().的的A.遵循了人民教育的方针B.适应了国家建设的需求C.照搬了苏联的教育模式D.落实了“科教兴国”战略30.1954年,中共中央宣传部发文,鼓励毕业的中小学生从事生产劳动,培养学生社会主义劳动观。2015年教育部把劳动教育内容变为能适应

新时期社会发展的家政、园艺和非物质文化遗产等课程。这表明新中国的教育A.与时俱进并顺应时代需要B.培养了社会急需人才C.注重五育并举和全面发展D.体现了社会主义本质31.面对社会的疾速变化,他们表现出一种“非理性”态度,有的把中世纪当作“黄金时代”以与资本主义来对立,有的高举“回

归自然”的主张乐于描写自然风光;他们的笔下流露出忧郁感伤,也有着超凡的叛逆形象。以下属于“他们”的作品是A.《十日谈》B.《人间喜剧》C.《巴黎圣母院》D.《老人与海》32.下图是西方绘画作品《加泰隆风景》,在画中,黄色和橙黄的两块平面,相交于一条曲线。猎人和猎物都画成几何的

线条和形状。一些不可思议的物体散置在大地上,有些可以辨认,有些好象暗示海上的生物或显微镜下的生物。这一绘画作品()A.注重作者对事物的瞬间感受B.反映画家内心浪漫主义情怀C.强调客观真实再现社会风貌D.表现对资本主义文明的迷惘第Ⅱ卷(非选择题,共52分)二、非选择题:(共52分,其中33题22分,

34、35题各15分。)33.阅读材料,完成下列要求。材料一家国情怀,是个体对家庭、家族以及邦国共同体的认同、维护和热爱,并自觉承担共同体的责任。古人家国情怀的形成,与古代中国家国同构的社会政治结构存在密切关系。自从大禹把“天下为公”变为“天下为家”

后,“家国同构”就成为中国古代社会的基本特征。在传统的家国同构格局下,个人、家庭、家族、邦国、天下,形成一个等级序列,每个个体与层级具有固定的角色和功能。“天下一国一家一身”的格局最典型地体现在王者、君主身上,家国情怀最初、最直接的代表者是君主。基于这种文化基因,在国家统一的时代,君主

逐渐成为朝廷、国的代表,忠君即爱国就是这种文化基因的产物。民众之家在家族结构与管理方式上效法帝王之家,处于被支配地位。家国情怀建立在血缘亲情的基础上,随着个体身份的变化呈现出不同的要求。价值取向和生活方式的一致是家

国情怀中以情感认同引导国家认同的关键。材料二中国人的“现代国家”观念是在中西文化的碰撞与融合中孕育出来的。鸦片战争以后,西方列强不断入侵,把古老的中国推入一个全新的世界格局。一大批具有近代思想的知识分子认识到,国家是民族发展的有力后盾。梁启超等维新思想家们提出了近代国家观念,把个人、家庭的命运与国

家、国民的命运结合在一起,真正形成一个命运共同体,并以这种共同体为争取独立的主体,进而在国际秩序中确立自己的合法性。士大夫阶层根深蒂固的经邦济世观念,以及心怀天下的意识是推动中华民族认同现代国家观念的基础。在家国意识向国家观念的变迁中,传统的情感认同中加入了对现代国家强大、民族振兴的真诚

向往,对于国家、主权、法制等国家认同的核心内容也有了逐渐清晰的认识。——以上材料均摘编自张侪《从家国情怀解读国家认同的中国特色》(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代家国情怀的特点并分析其形成产生的影响。(2)根据材料一、二并结合所学

知识,指出近代中国家国情怀的变化,并分析其原因。34.阅读材料,完成下列要求。材料一1680年,福建官员杨捷等人为缓解百姓生活压力、防止敌对情绪再次高涨,上琉请求开海贸易,同年,金门、厦门、铜山、海坛四岛率先开海,之后整个海禁政策随之松动。1683年,郑氏反清力量覆灭

,1684年清政府正式废除海禁政策,大量中国商船出海贸易,海外商船也纷纷来华,刺激了国内经济的增长,中外交往也随之增多,清朝国力进一步提高。材料二1684年海禁政策废除后,众多沿海华人到东南亚的吕宋、马六甲等地进行贸易,并逐渐定居于此,这些海外华人中包括部分明末反清移民和从台湾出

逃的郑氏后人。康熙帝在得知这一情况后,逐步禁止内地人民前往南洋。1717年“南洋禁海令”出台,禁止沿海地区的人民前往东南亚、南亚等南洋海域进行贸易。——以上均摘编自王玉婷《康熙年间的海禁政策初探》(1)根据材料一并结合所学知识,概括康熙帝废除海禁政策的背景和影响。(

2)根据。上述材料并结合所学知识,谈谈你对康熙帝时期海外政策变化的认识。35.阅读材料,完成下列要求。材料1930年3月12日,印度民族运动领袖甘地发动“食盐进军”,开始第二次不合作运动。甘地率领70多名崇拜者向海滨丹地进军,沿途宣传,号召人民破坏英国殖民政府的食盐专

卖法。当他们到达丹地海滨时,远征的队伍达到几千人之多。各地人民纷纷以海水制盐,这种破坏食盐专卖法的狂热席卷了整个印度。4月9日,甘地为运动规定范围:自制食盐,对酒店、鸦片烟馆和洋布商店进行监视,自己纺织棉纱棉布,学生罢课,

公务人员退出公职等。殖民者当局恼羞成怒,他们出动警察到处镇压手无寸铁的老百姓,还把甘地抓了起来,并下令取缔了甘地领导的国大党。但是,广大人民没有屈服,全国性的示威游行更加风起云涌,一些地方的示威游行转化为武装起义。在这次运动中

,英国殖民政府和资本家遭受很大打击,英国总督欧文寻求妥协,1931年3月5日与甘地反复协商后签订《甘地——欧文协定》,殖民政府承认国大党合法,国大党将结束不合作运动,并派代表参加它曾抵制的英印伦敦圆桌会议。1931年12月国

大党卡拉奇会议通过此协定。第二次不合作运动结束。(1)根据上述材料,概括甘地领导的“食盐进军”运动的特点。(2)根据材料并结合所学知识,指出甘地领导的“食盐进军”运动的指导思想,并简要评价这一思想。获

得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com