DOC

DOC

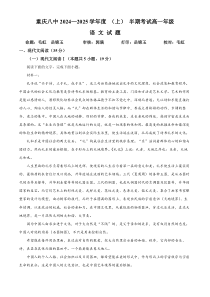

【文档说明】重庆市第八中学2024—2025学年高一上学期期中考试语文试题 Word版无答案.docx,共(10)页,30.896 KB,由envi的店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-63bd2733ceb5634e952ea5c4e0adde58.html

以下为本文档部分文字说明:

重庆八中2024—2025学年度(上)半期考试高一年级语文试题命题:毛虹岳锦玉审核:郭满打印:岳锦玉校对:毛虹一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成下面小题。材料一:孔子说“兴于诗,立于礼,成于乐”,这

三句话简括她说出孔子的文化理想、社会政策和教育程序。中国古代的社会文化与教育是拿诗书礼乐做粮基。教育的主要工具、门径和方法是艺术文学。艺术的作用是能以感情动人,潜移默化培养社会民众的性格品德于不知不觉

之中,深刻而普遍。尤以诗和乐能直接打动人心,陶冶人的性灵人格。而“礼”却在群体生活的和谐与节律中,养成文质彬彬的动作、步调的整齐、意志的集中。中国人在天地的动静、四时的节律、昼夜的来复、生长老死的绵延,感到宇宙是生生而具条理的。这“生生而条理”就是天地运行的大道,就是一切现象的体和用。最高

度的把握生命和最深度的体验生命的精神境界,具体地贯注到社会实际生活里,使生活端庄流丽,从而成就了诗书礼乐的文化。礼和乐是中国社会的两大柱石。“礼”构成社会生活里的秩序条理。“乐”涵润着群体内心的和谐与团结力。然而礼乐的最后

根据,在于形而上的天地境界。《礼记》上说:礼者,天地之序也:乐者,天地之和也。人生里面的礼乐负荷着形而上的光辉、使现实的人生启示着深一层的意义和美。礼乐使生活上最实用的、最物质的衣食住行及日用品,升华进端庄流丽的艺术领域。三代(夏商周)的各

种玉器,是从石器时代的石斧石磬等,升华到圭璧等等的礼器乐器。三代的铜器,也是从铜器时代的烹调器及饮器等,升华到国家的至宝。而它们艺术上的形体之美、武样之美、花纹之美、色泽之美、铭文之美、集合了画家书家雕塑家的设计

与模型,由冶铸家的技巧,而终于在圆满的器形上,表现出民族的宇宙意识(天地境界)、生命情调,以至政治的权威、社会的亲和力。在中国文化里,从最低层的物质器皿,穿过礼乐生活,直达天地境界,是一片混然无间的大和谐、大节奏。因为中国人由农

业进于文化,对于大自然是“不隔”的,是父子亲和的关系,没有奴役自然的态度。中国人对他的用具(石器铜器),不只是用来控制自然。希望能在每件用品里面,表达出对自然的敬爱,把大自然里启示着的和谐、秩序,它内部的音乐、诗,

表显在具体而微的器皿中。一个鼎要能表象天地人。中国人的个人人格、社会组织以及日用器皿,都希望能在美的形式中,作为形而上的宇宙秩序与宇宙生命的表征。这是中国人的文化意识,也是中国艺术境界的最后根据。孔子是替中国社会奠定了“礼”的

生活的。然而,孔子更进一步求“礼之本”,礼之本在于音乐的精神,理想的人格。应该是一个“音乐的灵魂”。社会生活的真精神在于亲爱精诚的团结,最能发扬和激励团结精神的是音乐!音乐使我们步调整齐,意志集中,团结的行动有力而美。中国人感到宇

宙全体是大生命的流行,其本身就是节奏与和谐。人类社会生活里的礼和乐,是反射着天地的节奏与和谐。一切艺术境界都根基于此。(摘编自宗白华《艺术与中国社会》)材料二:所谓人治和法治之别,不在人和法这两个字上,而是在维持秩序时所用的力

量,和所根据的规范的性质。乡土社会是“礼治”的社会。礼是社会公认合式的行为规范。合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。如果单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。礼和法不相同的地方是维持规范的力量

。法律是靠国家的权力来推行的。“国家”是指政治的权力,在现代国家没有形成前,部落也是政治权力。而礼却不需要这有形的权力机构来维持。维持礼这种规范的是传统。传统是社会所累积的经验。人们有学习的能力,上一

代所试验出来有效的结果,可以教给下一代。这样一代一代地累积出一套帮助人们生活的方法。从每个人说,在他出生之前,已经有人替他准备下怎样去应付人生道上所可能发生的问题了。他只要“学而时习之”就可以享受满足需要的愉快了。在乡土社会中,传统的重要性比现代社会更甚。礼并不是靠一

个外在的权力来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺;人服礼是主动的。礼是可以为人所好的,所谓“富而好礼”。这显然是和法律不同了,甚至不同于普通所谓道德。法律是从外限制人的,不守法所得到的罚是由特定的权力所加

之于个人的。人可以逃避法网,逃得脱还可以自己骄傲、得意。道德是社会舆论所维持的,做了不道德的事,见不得人,那是不好;受人唾弃,是耻。礼则有甚于道德:如果失礼,不但不好,而且不对、不合、不成。这是个人习惯所维持的。十目所视,十手所指的,在没有人的地方也会不能自己。礼是合式的路子,

是经教化过程而成为主动性的服膺于传统的习惯。礼治从表面看去好像是人们行为不受规律拘束而自动形成的秩序,其实只是主动地服于成规罢了。礼治的可能必须以传统可以有效的应付生活问题为前提。乡土社会满足了这前提,因之它的秩序可以礼来维持。在一个变迁很快的社会,传统的效力是无

法保证的。不管一种生活的方法在过去是怎样有效,如果环境一改变,谁也不能再依着老法子去应付新的问题了。所应付的问题如果要由团体合作的时候,就得大家接受个同意的办法,要保证大家在规定的办法下合作应付共同问题,就得有个力量来控制各个人了。这其实就是法律。也就是所谓“法治”。礼

治社会并不能在变迁很快的时代中出现,这是乡土社会的特色。(摘编自费孝通《乡土中国·礼治秩序》)1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是()A.诗书礼乐是中国古代社会文化与教育的基础,“礼”在群体生活的和谐与节律中构成社会生活里的

秩序条理。B.只有成就了诗书礼乐文化,才有可能领悟“生生而条理”的天地大道,才能最高度把握和体验生命的精神境界。C.礼和法都是行为规范,但两者维持规范的力量不同。法靠有形的权力机构推行,礼则需要无形的传统来维持。D.乡土社会比现代社会更重视传统

。2.根据材料内容,下列说法正确的一项是()A.礼和乐是中国社会的两大组成部分,而且礼之本在于音乐的精神,因此,乐比礼在中国社会文化中的地位更高。B.在中国文化里,物质器皿,礼乐生活,天地境界,三者由实用性的低层境界升华到形而上的高层境界,界限清晰。C.法是从外限制人的

,道德是社会舆论维持的,礼是人们从教化中自动形成的秩序,即使在无人的地方也会主动服膺。D.乡土社会中传统可以有效地解决生活问题,因此它的秩序可以用礼来维持,但是变迁很快的时代无法出现礼治社会。3.下列各项中,最适合作为论据支持材料二中观点的一项是()A.蔺相如为国家利益处处忍让廉颇,廉颇知道后感到

羞愧,背上荆条主动向蔺相如请罪。B.过人行横道时,行人红灯停,绿灯行,行驶的机动车辆遇行人过斑马线时停车礼让。C.在公司年会上,小刚和一名女同事同时登台领奖,小刚觉得女士优先,就主动把发言的机会让给了女同事。D.《中庸》中提到“三年之丧,达

乎天子,父母之丧,无贵贱,一也。”守孝是人们表达哀思的重要方式。4.《礼记》中记载,天子可享用九鼎八簋、诸侯七鼎六簋、大夫五鼎四簋、上士三鼎二簋,下士一鼎一簋(簋,古代盛食物的器具)。“九鼎八簋”是我国青铜文化的代表,请结合材料

一分析其体现的文化内涵。5.材料一与材料二都谈到了礼,二者论述的侧重点有什么不同?请结合材料谈谈你的认识。(二)现代文阅读II(本题共4小题,16分)阅读下面的文章,完成下面小题。孩子的讲演的萧红这是一个欢迎会,出席的有五

六百人,站着的,坐着的,还有挤在窗台上的。被欢迎的宾客是一个战地服务团。第一个上来的是个花胡子,两只手扶着台子的边沿,好像山羊一样,他垂着头讲话。“告诉我!笑什么……笑什么……”孩子王根拉住了他旁边的女同

志,摇着她的胳臂。“笑他滑稽,笑他那样子。”那女同志一边用手按住嘴,一边告诉那孩子。那孩子起来看看,他是这大厅中最小的一个,大概也没看见什么,就把手里剥好的花生放在嘴里,一边嚼着一边拍着那又黑又厚的小手掌。接着又去吃落花生,吃别的果子,吃一些混着沙土的点心和芝麻。讲演者一个接着一个,由于开着窗

子和门的关系,所有的讲演者的声音,都不十分响亮,平凡的,拖长的……因为那些所讲的悲惨的事情都没有变样,一个说日本帝国主义,另一个也说日本帝国主义。那些过于庄严的脸孔,在一个欢迎会上是不大相宜的。不知道是谁提议叫王根也走上讲台。王根发烧了,立刻停止吃东西,血管里的血液开始不平凡

地流动起来。他也并不是恐惧,因为这地方人多,又都是会讲演的,他想他特别要说得好一点。于是王根站上了自己的木凳。人们一看到他就喜欢他。他的小脸一边圆圆的红着一块,穿着短小的、好像小兵似的衣服,戴着灰色的小

军帽。他一站上木凳,第一件事是把手放在帽沿前行着军人的敬礼。他还没开口,人们就禁不住笑了起来。“你也会讲演吗?你这孩子……你这小东西……”人们都用这种眼光看着他,并且张着嘴,好像要吃了他。他全身都热起来了。王根刚一开始,就听到周围哄哄的笑声,他把自己检点了一下:“是不是说错啦?”因为他一直还

没有开口,他证明自己没有说错,于是,接着说下去,他说他家在赵城……“我离开家的时候,我家还剩三个人,父亲、母亲和妹妹,现在赵城被敌人占了,家里还有几个,我就不知道了。我跑到服务团来,父亲还到服务团来找我回家。他说母亲让我回去,母亲想

我。我不回去,我说日本鬼子来把我杀了,还想不想?我就在服务团里当了勤务。我太小,打日本鬼子不分男女老幼。我当勤务,在宣传的时候,我也上台唱莲花落……”又当勤务,又唱莲花落,不但没有人笑,不知为什么反而平静下去,大厅中人们的呼吸如游

丝般轻微。人们之中有的咬着嘴唇,有的咬着指甲,有的把眼睛掠过人头而投视着窗外。站在后边的那一堆人,就像木刻图上所刻的一样,笨重,粗糙。他们的眼光都像反映在海面上的天空那么深沉,那么无底。窗外则站着更冷静的月亮。那稀薄的白色的光,扫遍了这整个学校的校舍。它和每年的春天一样

,但是今夜,它在一个孩子的面前做了一个伟大的听众。小讲演者虽然站在凳子上,并不比人高出多少。“父亲让我回家,我不回家,让我回家,我……我不回家……我就在服务团里当了勤务,我就当了服务团里的勤务。”他听到四边有猛烈的鼓掌的声音;向他湖水似

的涌来,他就心慌起来,他想他的讲演还没有完,人们为什么鼓掌?或者是说错了!不是还有日本帝国主义没有加上吗?他特别用力镇定自己。“我当了勤务……当了服务团里的勤务……我……我……”人们接着掌声,就来了笑声,笑声又接着掌声。王根说不下去了。他想一定是自己出了笑话,想

马上发现出自己的弱点以便即刻纠正。但是不成,他只能在讲完之后,才能检点出来,或者是衣服的不齐整,或者是自己的呆样子。他不能理解这笑是人们对他多大的爱悦。“日本帝国主义——日本鬼子……”他就像喝过酒的孩子,从木凳上跌落下来一样。他的眼泪已经浸上了睫毛,他什么也

看不见,他不知道他是站在什么地方,自己是在做什么。人们的笑声更不可制止,他哭了。王根想:这讲演是失败了,完了,光荣在他完全变成了懊悔,而且是自己破坏了自己的光荣。他没有勇气再作第三次的修正,他要从木凳上下来。他刚一开始弯曲他

的膝盖,就听到人们向他呼喊:“讲得好,别哭啊……再讲再讲……”其余的别的安慰他的话,随就听不见了。他觉得这都是嘲笑。于是更感到自己的耻辱,更感到不可逃避,他便跌到不知道是什么人的怀里大哭起来。这天晚上的欢迎会,一直继续到半夜。王根再也不吃摆在他面前的糖果了。他把头压在桌边上,就像小牛把头撞

在栏栅上那么粗蛮,他手里握着一个红色上面带着黄点的山楂。那山楂就像用热水洗过的一样,当用手抹着眼泪的时候,那小果子就在手心里冒着气。这欢迎会开过了,就被人们忘记了,若不去想,就像没有这么回事存在过。可是在王根,一个礼拜之内,他常常从夜梦里边坐

起来。他总是梦到讲演,并且每次讲到他当勤务的地方,就讲不下去了。于是他想逃走,可是总逃不了,于是他叫喊着醒来了。和他同屋睡觉的另外两个比他年纪大一点的小勤务的鼾声,证明了他自己也和别人一样地在睡,而不是在讲演。但是那害怕的情绪,使他在小床上缩做了一个团子,就

仿佛在家里的时候,为着夜梦所恐惧缩在母亲身边一样。“妈妈……”这是他往日做孩子时候的呼喊。现在王根一点声音也没有就又睡了。虽然他才九岁,因为他做了服务团的勤务,他就把自己也变作大人。1938年10月(有删改)6.下列

对文本相关内容的分析,正确的一项是()A.花胡子因为形象滑稽而被听众嘲笑,下仅表现了听众无聊麻木的心态,也为王根出场理下了伏笔。B.王根开口讲演之前,他圆圆的小脸、冷静的表现使人们禁不住笑起来,笑声中洋溢着对他的

爱悦。C.讲演过程中,听众的情绪与王根的情绪形成鲜明的反差,正是听众的起哄造成了王根讲演的失败。D.王根在讲演之后持续做梦,表明他对这次讲演耿耿于怀,紧张和懊悔等情绪始终萦绕在心头。7.下列对小说艺术特

色的分析鉴赏,不正确的一项是()A.小说取材巧妙,作家通过体察入微的笔触,以欢迎会上孩子的讲演真实地再现了抗日战争时期的社会生活。B.小说以儿童视角展开叙述,透过儿童对他人的细心观察,对自己的细腻反思,呈现出自然流淌的朴实情感。C.小说语言风格多样,

叙事语言沉静冷峻,人物语言既有成人的戏谑,也有孩童的天真,具有高超的艺术性。D.小说和茹志娟的《百合花》一样,表现了战争对个体和社会的影响,表达了团结人民群众一起奋战的主题。8.小说的主角王根虽然还只是一个九岁孩子,

但战争让他“把自己也变作大人”。作为孩子和大人,他分别有什么不同的表现?请从文中找出相关细节并分析。9.在热闹的讲演中,作者为何要叙述月亮的“冷静”?请结合文本谈谈你的理解。二、古代诗文阅读(35分)(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)阅读下面的文言文,完成下面小题。春,正月,

刘黑闼自称汉东王,改元..天造,定都洺州。庚寅,东盐州治中王才艺杀刺史田华,以城应刘黑闼。秦王世民军至获嘉,刘黑闼弃相州,退保洺州。丙申,世民复取相州,进军肥乡,列营洺水之上以逼之。刘黑闼攻洺水甚急。城四旁皆有水,广

五十余步,黑闼于城东北筑二甬道以攻之;世民三引兵救之,黑闼拒之,不得进。世民恐王君廓不能守,召诸将谋之,李世勣曰:“若甬道达城下,城必不守。”黑闼昼夜急攻,会大雪,救兵不得往,凡八日,丁丑,城陷。秦王世民拔.洺水。三月,世民与李艺营于洺水之南,分兵屯水北。黑闼数挑战,世民坚壁不应,别遣奇兵绝其

粮道。壬辰,李世勣引兵逼其营。甲午,诸将复往逼其营,潘毛为王小胡所擒。黑闼运粮于冀、贝、沧、瀛诸州,水陆俱进。程名振以千余人殿之,沈其舟,焚其车。秦王世民与刘黑闼相持六十余日。黑闼潜师袭李世勣营,世民引兵掩其后以救之,为黑闼所围,尉迟敬德率壮士犯围而入,世民与略阳公道宗

乘.之得出。世民度黑闼粮尽,必来决战,乃使人堰洺水上流。谓守吏曰:“待我与贼战,乃决之。”丁未,黑闼率步骑二万南渡洺水,压唐营而陈,世民自将精骑击其骑兵,破之,乘胜蹂其步兵。黑闼率众殊死战自午至昏战数合黑闼

势不能支。王小胡谓黑闼曰:“智力尽的矣,宜早亡去。”遂与黑闼先通,余众不知,犹格战。守吏决堰,洺水大至,深丈余,黑闼众大渍,斩首万余级,溺死数千人,黑闼与范愿等二百骑奔突厥,山东..悉平。(选自《资治通鉴·唐纪六》,有删改)10.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔

将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。黑闼率众A殊B死战C自午至昏D战E数合F黑闼G势不能支11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是()A.改元,古代新君即位或在位时,以其当年或次年更新为新纪元元年,称为改元。B.拔,文中意为“攻取,攻

下”,与“势拔五岳掩赤城”中的“拔”含义相同。C.山东,秦汉时期以崤山为界,称崤山以东为“山东”,一般指黄河中下游地区。D.乘,文中意为“趁着”,与《登泰山记》中“自京师乘风雪”的“乘”含义不同。12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是()A.刘黑闼自称汉

东王,改元定都。不久,唐东盐州治中王才艺杀死刺史田华,以城池响应刘黑闼。B.刘黑闼攻打洺水十分迅猛,他修建两条甬道用来攻城,李世民多次带军救援都受了到阻拦。C.刘黑闼昼夜猛攻洺水,恰逢天下大雪,唐军无法增援,双方经过八天的作战,洺

水最终陷落。D.李世民攻下洺水后,刘黑闼多次来挑战,李世民积极迎战,并派兵切断了刘黑闼的粮食运输。13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(1)程名振以千余人邀之,沈其舟,焚其车。(2)世民度黑闼粮尽,必来决战,乃使人堰洺水上流。14.刘黑闼与李世民相持六十多天,最终被李世民击败的原因有哪

些?(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首诗歌,完成下面小题。龙潭夜坐王守仁①何处花香入夜清?石林茅屋隔溪声。幽人月出每孤往,栖鸟山空时一鸣。草露不辞芒屦湿,松风偏与葛衣②轻。临流欱写猗兰③意,江北

江南无限情。【注】①王守仁,字伯安,号阳明,明代思想家、文学家。曾因反对宦官刘瑾专权,遭谪边多年。刘瑾败后,王守仁官至兵部尚书,但真定国安邦友志终不得伸展。②葛衣:泛指夏季穿的衣服。③猗兰:即《猗兰曲》,古琴曲名,相传为孔子所作。多抒发生不逢时、怀才不遇

之情。15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A.首联开篇点题,花香、溪声激发诗人的游兴,先从嗅觉、听觉写起,扣夜坐龙潭落笔。B.颔联诗人自称“幽人”,表明自己的孤独寂寞,鸟儿的一声鸣叫更强化了这种孤独感。C.颈联诗人踏“草露

”,迎“松风”,表现了不怕草鞋打湿,任凭风吹衣飘的旷达洒脱。D.尾联化用典故,既体现了诗人对自身境遇感慨,又蕴含着他对广阔天地的深厚情感。16.这首诗作于诗人失意之时,但读来并不觉消沉忧郁。请结合全诗简析诗人是如何排

遣内心的苦闷失意的?(三)名句名篇默写(本题共1小题,6分)17.补写出下列句子中的空缺部分。(1)《梦游天姥吟留别》中,由梦境转入现实的过渡句是“_______,_______。”(2)《永遇乐·京口北固亭怀古

》中,写统治者妄想追求霍去病那样的功业,结果却吃了败仗,狼狈不堪的句子是“_______,_______。”(3)《念奴娇·赤壁怀古》中,描写周瑜轻松从容大败曹军的句子是:_______,_______。”三、语言文字运用(

共8小题,20分)(一)课内文言文知识检测(本题共4小题,8分)18.下列加粗字词含义解释不正确的一项是()A.枉用相存问候、探望B.天姥连天向天横遮蔽C.而吾与子之所共适享有D.崖限当道者界限19.下列句子中没有通假字的一项是()A浩浩乎如冯虚御风B.一尊还酹江月C.青冥浩荡不见底D.多平

方,少圜20.下列句子中加粗字词类活用情况分类,正确的是()①舞幽壑之潜蛟②对此欲倒东南倾③栗深林兮惊层巅④明烛天南⑤廉颇老矣,尚能饭否⑥汶水西流A.①④/②⑥/③⑤B.①③/②⑥/④⑤C.①④/②③

/⑤⑥D.①⑤/②⑥/③④21.下列说法不正确的一项是()A.“壬戌之秋”中的“壬戌”是古人用天干地支纪年的一种方式,该纪年法每六十年一个循环,称为一甲子。的.的B.“望美人兮天一方”中的“美人”指君主或美好的事物,与屈原所写的“香草美人”的意象表达有相似之处。C.“戊申晦,五鼓”中

“五鼓”即指五更,是古代的计时法。古代夜间击鼓报时,五更大约为早上4-6时。D.“人道寄奴曾住”中“寄奴”指南朝宋武帝刘裕,作者借此典故赞扬他英勇善战,激励南宋统治者积极北伐。(二)语言运用(本题共2小题,6分)阅读下面的文字,完成下面小题。在人类历史上,是夜空跨越时

间与空间把人类紧密联系在一起。“江畔何人初见月?江月何年初照人?”人类文明曾因暗夜与星空孕育出最精彩的故事。然而在现代化城市,灯光驱逐了暗夜,月亮和星星也黯淡了光芒。人们对夜幕降临的感知不再是仰望天上的明月繁星,而是灯火璀璨的摩天大楼和的霓虹广告。人们往往对废气

、废水和噪声等显性污染比较敏感,而对光污染危害却。事实上,亮如白昼的夜晚不仅破坏了生态环境,还对人类健康和生态平衡造成了负面影响,危害。因此,在现代化城市中,有必要地划定“暗夜保护区”,该亮则亮、该暗则暗、合理分区、光暗平衡。通过减少光污染的危害,对于维

护生态的平衡与人们的身心健康等方面,具有长远和现实的积极意义。只有让静谧的归静谧、喧嚣的归喧嚣,才有望让人们欣赏皎洁月色、淡淡树影与闪烁星光。22.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是()A.流光溢彩浑然不觉不可小觑因势利导B.光彩夺目熟视无睹不可胜道因

地制宜C.光彩夺目熟视无睹不可胜道因势利导D.流光溢彩浑然不觉不可小觑因地制宜23.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是()A.减少光污染的危害,在维护生态的平衡与人们的身心健康等方面,具有现实和长远的积极意义。B.减少光污染的危害,对于维护生态的平

衡与人们的身心健康等,具有长远和现实的积极意义。C.通过减少光污染的危害,有利于维护生态的平衡与人们的身心健康,也有着现实和长远的积极意义。D.通过减少光污染的危害,使生态的平衡与人们的身心健康得到维护,具有长远和现实的积极意义。(三)整本书阅读(本题共2小题,6分)2

4.下列对《乡土中国》有关内容的理解,不正确的一项是()A.乡下的孩子比教授的孩子善于捉蚂蚱,教授的孩子比乡下的孩子善于认字,这并不能说明谁更聪明或谁更愚笨,只能说明孩子们日常所熟悉的环境不同。B.面对面社群进行沟通时,固然能凭借彼此

的熟悉,通过足声、声气等来分辨人,然而语言和文字还是必不可少的,因为语言文字的表意更准确,更完善。C.《再论文字下乡》中指出,中国的文字是产生于中国社会的上层,即庙堂性社会的,若要推行文字下乡,就需要中

国社会乡土性的基层结构先发生变化。D.《乡土本色》一章中,作者指出中国农村聚村而居的原因大致有:一是每家农耕面积小,二是合作的需要,三是为了安全,四是有土地平等继承的原则。25.简答题我冒了严寒,回到相隔二千余里,别了二十余年的故乡去。——鲁迅《故乡》独在异乡为异客,每

逢佳节倍思亲。——王维《九月九日忆山东兄弟》无论是鲁迅,还是王维,都对故乡怀有深厚情感。不仅是他们,对于中国人来说,“回乡、“思乡”已成为一种文化现象。请你根据阅读《乡土中国》1-3章所获得的认识来解释这一文化现象的原因。五、写作(60分)26.

阅读下面的材料,根据要求写作。加拿大著名诗人、歌手莱昂纳德·科恩的《颂歌》里有一句歌词:“万物皆有裂痕,那是光进来的地方。”这是一句富有哲理的话。生活中也有很多“裂痕”。请写一篇记叙文讲述有关“裂痕”的故事

,体现你的认识与思考。要求:根据自己的生活体验选择典型恰当的事例;有完整叙事,写现实生活;有场面描写,细节描写;内容充实,思想健康;语言流畅,书写清晰,不少于800字;不得抄袭、套作,不得出现真实的人名、校

名和地名。