DOC

DOC

【文档说明】湖南省长沙市宁乡市第十三高级中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题 .docx,共(7)页,550.855 KB,由envi的店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-6244533c1dc86989f0c5bc693230d4a0.html

以下为本文档部分文字说明:

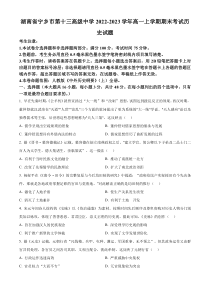

湖南省宁乡市第十三高级中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题考生注意:1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写

清楚。3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂层;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。4.本卷命题范围:人教版《中外

历史纲要》(上)全册。一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)1.早在先秦时期,《公羊传》就曾宣扬过“大一统”和“改制”思想,试图达到拨乱反正的效果。西汉时期,董仲舒就汉武帝在"天道

""人世""治乱"三个方面的策问提出了更为系统的"大一统"学说、"天人感应"论以及独尊儒术等主张,后世将这些思想统称为"天人三策"。这反映出()A.儒学呈现出空疏烦琐的景象B.董仲舒对儒家思想的继承与发展C.董仲舒

思想具有外儒内法的特点D.儒家思想经历了曲折发展的过程2.据《晋书·慕容德载记》记载,慕容德在创立南燕政权之后,"建立学官,简公卿以下子弟及二品士门二百人为太学生。德大集诸生,亲临策试”。这一做法()A.有利于当时民族文化的

融合B.推动了南燕统一北方C.改变了先秦儒学的民族理论D.扩大了南北政治差距3.杨际平在《《唐令·田令》的完整复原与今后均田制的研究》中提道:“政府给民户实际授田有个先决条件,那就是各地政府掌握足够的官田与荒废地。"对此解读正确的是均田制的推行()A.激化了人地矛盾B

.使生产关系发生质变C.消灭了土地兼并D.有利于土地开发4.宋元年间诗人徐钓的《史咏》以《资治通鉴》为素材,按照时间先后顺序及尊卑贵贱对历史人物分门别类加以咏叹,体现了善善恶恶、君君臣臣、崇义正理的历史观。据此可知,《史咏》的创作(

)A.旨在加强汉人的民族观念B.深受理学历史观的影响C.利于推广新型的文学体裁D.实现了文学发展世俗化5.据《元史》记载,元朝行省“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,但其政务运作又由群官共同处理,各官员之间各司其职,又

相互配合,彼此牵制。这反映了元朝行省()A.行政运作迅速高效B.严重威胁中央集权C.官员权力“大而不专”D.冗官现象较为突出的6.明朝时期,政府推行“税收折银”,扩大了白银的社会需求。16世纪下半叶,中国自日本和秘鲁进口大量白银,有效缓解“银荒”,进一步巩固了白银的货币地位。这些白银大量流入

促使中国A.重农抑商的政策瓦解B.商品经济得到发展C.政府“海禁”政策失效D.自然经济开始解体7.鸦片战争中清政府虽然丢盔弃甲,但依然用“施予思惠以求羁縻”来自我安慰,到19世纪下半叶,洋务派已经发出了“顾今日之天下,非三代之天下……神州者,东南一州也”感叹。这一态度的转变A.反映出中国半殖民地

化程度加深B.直接推动了中国外交制度近代化C.与当时中国的主流思想相吻合D.体现了传统华夷观念有一定突破8.孙中山评价义和团运动:“所以经过那次血战之后,外国人才知道,中国还有民族思想,这种民族是不可消灭的。”孙中

山的这一评价说明义和团运动A.促使列强改变了对华政策B.延长了清政府的腐败统治C.使中国民族意识普遍觉醒D.推动了民主革命思想传播9.1901年清政府开始实施新政;1904年,练兵处会同兵部奏定《新军营

制饷章》《陆军常备学堂办法》并选派陆军学生出洋游学,正式划定军制。由此可知,清末新政A.实现了富国强兵的目标B.以美式民主为目标C.有利于中国军事近代化D.阻止了列强的侵略10.下表所示为北洋政府统治时期中国的外交

状况。由此可见,当时的北洋政府时间外交活动1917年宣布参加一战,取消德国在华特权1919年巴黎和会拒绝签订合约1921~1922年提出废除“关税自主”“领事裁判权”等一系列不平等特权1926年强硬废除《中比条约》A.坚决反抗帝国主义国家侵略B.已摆脱列强代理人身份C.一定程度上维护了

国家利益D.加强与西方国家的合作11.五四运动爆发后,中国报刊业有了一个大发展的时期,短时间内即涌现出500种左右的报刊。还有很多省、市纷纷成立学生联合会,出版学生报刊,著名的有《湘江评论》《天津学生联合会报》(上海学生联合会日报》。据此可推知,五四运动A.革新了封建文化秩

序B.推动学术理论的进步的C.冲击了北洋军阀统治D.有利于新思想传播12.“太阳出山红艳艳,宁冈来个毛委员。领导穷人闹革命,武装割据湘赣边。太阳出山红艳艳,宁冈从此亮了天。奴隶翻身作主人,工农当家掌政权。"这一童谣出现的时期应是(

)A.国民革命时期B.土地革命时期C.抗日战争时期D.解放战争时期13.1937年10月,八路军分赴山西、河北、察哈尔等地,在当地建立战地动员委员会、抗日救国会等抗日组织,武装群众,扩充军队。中国共产党旨在()A.有效贯彻全面抗战的路线B.消除各阶级之间政治分歧C.推动革命统一战线的建立D

.增强国民党军队抗日力量14.毛泽东在1964年的中央书记处会议上指出:“现在工厂都集中在大城市和沿海地区,不利于备战,工厂可以一分为二,要抢时间迁到三线去,各省都要建立自己的战备后方,不仅工业交通部分要搬迁,而且学校、科学院、设计院都要搬迁。”这表明我国实施大三线建设的目的在于()A.平衡

城乡布局B.发展科学技术C.完善工业体系D.维护国防安全15.近些年来,中国基建不断走出国门,帮助非洲规划宏伟基建蓝图。下图分别为中国援建非洲的议会大厦和光伏电站。我国的这一做法()A.体现了中国的大国担当B.强化了对非洲的意识形

态输出C.巩固了北半球绝对优势D.增强了西方对中国的体制认同16.近些年来,一批批聚焦人民之所想电视剧获得了大家的好评,《山海情》再现扶贫故事;《小欢喜》演绎家长里短;《大江大河》讲述改革发展;《人世间》书写时代沉浮。这些电视剧的脱颖而出说明社会主义文化建设应该坚持()

A.以市场经济为指导B.与国际化视野相接轨C.以为人民服务为导向D.弘扬优秀的传统文化二、非选择题(本大题包括4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。)17.阅读材料,回答问题。材料一魏晋南北朝时期,中央政府初立九品,按人才优劣定品第

,这在很大程度上纠正了汉末察举制被名门士族所操纵的弊端。但九品中正制中各地中正的人选皆由在朝为官的世家大族兼任,人才的任用升的的降。实质上仍然完全掌控于门阀士族的手中。在这种情况下,中央要巩固和加强集权显然是不可

能的,与此同时,庶族地主的力量却在门阀士族逐渐衰弱的趋势下不断壮大,他们对于选官制度产生了新的政治诉求,科举制度应运而生。科举制度的推广,使各个阶层的有志之士都有机会通过科举考试来获取官职地位,从而间接地推动了地主阶层的发展,壮大了地

主阶级的力量。随着唐代门第制度的废除,大量寒门子弟凭借科举考试踏上仕途,这标志着中国已经开始进入了科举时代。——摘编自李烁《浅析唐朝科举制度与朋党政治》材料二宋太祖陈桥兵变夺取政权,为了重建国家制度和秩序,针对科举制度之种种弊病,不断予以矫正。建隆三年下诏规定

:"及第举人不得辄拜知举官子孙、弟侄",且"不得呼春官为恩门、师门,亦不得自称门生",以切断座主、门生的利益纠结,殿试制度确立之后,恩归君主。建隆四年,再次下诏,废除"公荐”制度,权贵豪门借助“公荐”,最容易上下其手,操纵科举。同时创设了全新的“给食”和“特奏名”,所谓"给食",即为

赴京考生提供食宿费用,以收取新归附之地士心;"特奏名"即照顾录取年龄较大且屡次落榜的考生。到太宗时期,取士人数明显增加,改革举措也更为大刀阔斧一些。首先,放松了对门第的限制,工商之子,亦能入仕;其次,加重了科举题目的政治化、道德化倾向;另外,推出“锁院”和“

糊名”制度,士人在科举中的黜落与否,一切以程文为去留。——摘编自诸葛忆兵《论北宋初期科举制度之变革》(1)根据材料一并结合所学知识,分析隋唐科举制产生的原因并说明其积极影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出北宋初期科举制的革新之处。

18.阅读材料,回答问题。材料一所谓“明清之际早期启蒙思想”,主要是指明中叶后,我国社会孕育和出现了资本主义萌芽后早期启蒙思想家所倡导的社会政治思想。其基本特征是,对封建专制主义和封建传统思想的束缚持怀疑和批判态度,要求开明政治,倡导平等和民主;一反过去封建

时代的经济思想,主张工商皆本,重视货币,要求平均土地等;不屑于空谈性理,在一切社会文化领城提倡“经世致用”的实学。由此形成的一套具有时代和民族特色的中国人自己的启蒙思想理论。同时值得注意的是,明清之际早期启蒙思想家,均有很深的自然科学造诣,在极为丰富的科学思想中,蕴含着启蒙的精

神。——摘编自张华荣《明清之际早期启蒙思想简论》材料二中国新文化运动的主题之一就是提倡民主、反对专制,陈独秀明确提出:“抛弃官僚的、专制的个人政治,而易以自由的、自治的国民政治”。在这样的思想基础之上,新文化运动的崛起促成

革命力量的成长也是很合乎逻辑的历史发展必然。恳昧和迷信是中国封建社会的重要特征,新文化运动旗帜鲜明地反对愚昧和迷信,提倡科学,运动的口号之一就是“赛先生”,通过尊崇自然科学法则,培养科学精神,反对封建礼教、旧思想和旧文化对人性的束缚,主张科技救国。但同时,新文化运动也

有其不足之处,胡适、陈独秀、鲁迅和李大钊等人深受西方教育的影响,他们的受教育程度和文化水平等都高人一等,这也导致阳春白雪的理论很难深入劳苦大众,运动也只能流行于精英阶层之中。——摘编自姚天琪《西方思想解放运动与中国新文化运动人文思想的比较与对话》(1

)根据材料一并结合所学知识,归纳明清早期启蒙思想产生的背景并概括其内容。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较明清早期启蒙思潮与新文化运动的异同点。19.阅读材料,回答问题。材料下面是近代以来我国的主要宪法及其内容。

——摘编自乔要博《浅谈近代中国百年的法律发展历程》根据材料并结合所学知识,围绕“近代以来中国的法治建设”拟定一个论题并进行简要阐述。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)20.阅读材料,回答问题。材料一新中国成立初期,中国

共产党在毛泽东同志的领导下,对社会主义道路进行了艰辛的探索,全国各族人民自力更生、发奋图强,在较短的时间里,建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,在中华民族伟大复兴里程碑上写下了浓墨重彩的一笔。由于时代条件的局限和实践经验的不足,加之毛泽东的理论探索是在"左"倾思想盛行的大

环境下进行的,中国在社会主义道路的探索之中也经历了一些曲折。但毋庸置疑的是,毛泽东在这一历史时期探索的成果为推进中华民族伟大复兴的事业、为中国特色社会主义道路的开辟发挥了极为重要的作用。《中华民族伟大复兴视阈下毛泽东对中国社会主义建设道路的艰辛探索

及其当代价值》材料二邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受传统计划经济制度压抑较严重的社区,从相对意义上说,农村居民是传统计划经济制度的“牺牲者”,很多农民连温饱问题都没有得到解决,因此,广大农民群众对改革传统计划经济制度具有更

高的积极性。其次,在传统计划经济制度下,农村与城市是典型的二元经济结构,农村与城市的经济往来较少,且自给自足的自然经济在农村占很大比重,使得农村的经济制度变迁可以在一个相对封闭的系统内进行,可能遇到的阻力也比较小。该制度变迁源于农民自发的行动,极大地解放和发

展了生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向,是正确的方向。——摘编自许经勇《改革开放以来中国经济制度变迁回顾与思考》(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明我国在社会主义探索过程中的“伟大成

就”和“曲折”。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国经济体制改革首先在农村推进原因并分析其积极影响。(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中国经济发展的认识。的