DOC

DOC

【文档说明】第1讲 中华文明的起源与早期国家 -【备课备考通】2023年高考历史一轮复习(精选试题).docx,共(6)页,306.278 KB,由envi的店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-3d9518fe38f7e6c85f7ecbb35184565b.html

以下为本文档部分文字说明:

第1讲中华文明的起源与早期国家(精选试题)一、选择题1、三星堆青铜造像群展现出了浓郁的古蜀特色,其中出土的青铜尊等器物以及玉石器中的璋、戈等形制具有明显的中原制造工艺的痕迹。这体现出A.三星堆文明具有独立的

起源B.华夏文明多元交融的特点C.青铜铸造业成为手工业主导D.中原经济处于领先的地位【答案】B。【解析】据材料可知,三星堆的青铜器物借鉴了中原地区的技艺,说明当时中华大地上的文明发展存在着多元并进交流融汇的特点,

故选B项;材料强调三星堆文明与中原文明的融合,并不能得出其具有独立的起源,排除A项;材料无法得出青铜铸造为手工业主导,排除C项;材料并不涉及中原经济与古蜀的对比,无法得出中原经济的领先地位,排除D项。2、由于出土了大量文物,河南偃师二里头的文化遗址被考古学界认为

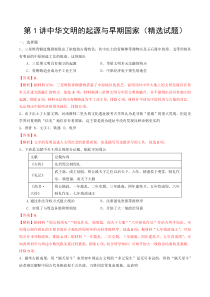

是寻找“夏墟”的重大发现。但是史学界对夏朝的“信史”地位存在着质疑,这主要是因为遗址中没有发现反映该朝史实的A.兽骨B.文字C.铁器D.龟甲【答案】B。【解析】文字的发明是进入文明社会的重要表现,也是描写历史最详尽的工具,故选B项。3、下表是文献中关于周公的部分记载。据此可知周公文献记载内

容《左传》先君周公制周礼《礼记》武王崩,成王幼弱,周公践天子之位以治天下。六年,朝诸侯于明堂,制礼作乐,颁度量,而天下大服《尚书·大传》周公摄政,一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼作乐,七年致政成王A.通过非法夺权方式建立统治B.注

重强化贵族等级秩序C.实现了与周边各族和谐相处D.开创了大一统政治局面【答案】B。【解析】据材料“周公制周礼”“制礼作乐,颁度量,而天下大服”“六年制礼作乐”并结合所学知识,可知周公制作周礼的主要目的在于强化西周初年的分封

等级秩序,故选B项;据材料“七年致政成王”,可知周公并未夺取政权,排除A项;据材料“一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周”,可知西周初年与周边少数民族关系比较紧张,排除C项;结合所学知识,可知开创大一统政治局面的是秦朝,排除D项。4、据考古新成果,用“满天星斗”来形

容中国远古文明的“多元发生”是无可非议的,但持“满天星斗”论者难以解释中国古代各族政权千古共谱、万姓同宗等复杂现象。这表明A.考古证实中华远古文明由一处发源B.中华远古各文明之间缺乏相互交流C.中华远古传说影响原始文明的研究D.中华远古文明多元一体的发展特点【答案】D。【解

析】根据“难以解释中国古代各族政权千古共谱、万姓同宗等复杂现象”可得出,中国古代文明是多元一体的,虽然不同区域各有特点,但始终保持“千古共谱、万姓同宗”的现象,这正是多元一体的特点,故D项正确;中国古代文明并不是由一处发源的,排除A;从材料可以看看出,各文明间还是有交流的,

排除B;C项与主旨无关,排除。5、何尊是西周早期周成王时的青铜器,其内底铭文提到周武王灭商后决定建都于天下的中心,“宅兹中国”。这是目前所见“中国”一词最早的实物见证。西周“宅兹中国”A.有利于王朝长期繁荣B.促使民族成分趋于单一C.有利于建立中央集权D.扩大了中原文明影响力【答案】D。【解析】“

宅兹中国”说的是周武王灭商后决定建都于天下的中心。这样西周通过分封制就扩大了中原文明的影响力,故D正确;王朝长期繁荣不符合史实,故A错误;中华民族的成分并不单一,故B错误;西周未建立中央集权,故C错误。6、从甲骨文中我们可以看到很多商王求丰年和降雨的卜辞,

但奇怪的是他们不是直接向他们心目中的最高神——“帝”请求,而是托祖先转达。据此我们可以判定商代A.祖先的地位高于神B.国家大事完全通过占卜来决定C.王权具有神秘色彩D.崇拜祖先的宗法观念已经形成【答案】D。【解析】依据材料

可知,商王求丰年和降雨的“卜辞”不是向最高神——“帝”请求,而是“托祖先转达”,这说明祖先在人们心目中的位置十分重要,反映了崇拜祖先的宗法观念已经形成,因此D项正确;依据材料可知,“帝”是商王心中的最高神,祖先地位并未高于神,A项错误;材料强调的是血缘宗法观念,不是占卜决策国家大事,也不是王

权的神秘色彩,故B、C两项错误。7、《韩非子》中记载:“古者禹死,将传天下于益,启之人因相与攻益而立启。”这一现象对我国古代政治制度产生的影响是A.建立了奴隶制国家B.实行了禅让制度C.开创了王位世袭制D.确立了皇帝制度【答案】C。【解析】依据题干“启之人因相

与攻益而立启”并结合所学可知,启取代禹确立的王位继承人伯益后继承王位,世袭制代替了禅让制,从此成为古代中国王位继承的方式并流传下来,故C项正确。A.禹建立了我国历史上第一个奴隶制王朝——夏朝,故A项错误。B.题干体现的是禅让制被世袭制取代,而不是禅让制的实行,

故B项错误。D.皇帝制度在秦朝统一后确立,故D项错误。故选C。8、据甲骨文记载,商朝除与所属盟邦联合行动外,商王还亲自或派人到各地举行祭祀典礼等活动,并接受方国的贡献或对朝贡者予以报偿。这说明A.早期王权主要通过神权来表现B.商王与方国首领

地位完全平等C.中央对地方实现了有效的控制D.商朝与所属方国重视礼尚往来【答案】D。【解析】从题干中的“商王还亲自或派人到各地举行祭祀典礼等活动,并接受方国的贡献或对朝贡者予以报偿”等信息可以看出,商朝作为盟主与所属方国之间重视礼尚往来;故D符合题意。A.题干中没有涉

及王权与神权的关系,故排除A。B.商王是盟主,与所属方国首领地位不同,故排除B。C.商朝中央对方国没有实现有效控制,故排除C。故选D。9、西周时期,周王为了使诸侯国秉承分封之初的忠诚守信,利用玉瑞(用玉制作的礼器)制定了一系列繁琐的礼仪活动;形成玉瑞制度,作为控制诸侯国的手段和凭借。由此

可见,西周时期①分封制度得以贯彻②国家礼制得到完善③中央集权得以强化④家国一体局面形成⑤地方治理有所加强A.①②④B.①②⑤C.①③⑤D.②③④【答案】B。【解析】西周时期利用玉瑞制度来强化分封制度,这也完善了国家

礼制,加强了对地方的治理,故选B项。③表述不符合史实,西周时期还无中央集权之说;④表述材料无从体现,排除A、C、D三项。10、下表反映出西周社会的本质特征是身份使用乐器乐舞的规模天子“宫悬”:悬挂的乐器四面排列64人诸侯“轩悬”:悬挂的乐器三面排列48人卿大夫“判悬”:悬

挂的乐器两面排列32人士“特悬”:悬挂的乐器一面排列16人A.贵族生活腐化B.血缘色彩浓厚C.音乐发展迅速D.社会等级森严【答案】D。【解析】A.该项不能明显体现,故排除A。B.该项与宗法制有关,故排除B。C.该项明显是无

关项,故排除C。D.表格中天子、诸侯、卿大夫、士使用乐器和乐舞的规模不同反映出西周分封制下等级森严的社会结构,故D项正确。故选D。11、王国维在《殷周制度论》中指出“盖天子、诸侯者,有土之君也。有土之君,不传子、不立嫡,则无以弭天下之争;卿、大夫、士者,图事之臣也,不任

贤,无以治天下之事”。该材料表明殷周制度中()A.礼乐征伐自诸侯出的混乱现象B.家国同构的政治特色C.尊卑有别,长幼有序的等级关系D.世袭和选贤的一致性【答案】D。【解析】“不传子、不立嫡,则无以弭天下之争”说明当时存在嫡长子继承制,“不任贤,无以治天下之事”说明贤能之臣在当时得到

任用,故选D项;A项与“不传子、不立嫡,则无以弭天下之争”不符,排除A项;商代还未出现家国同构的政治特色,排除B项;C项与“不任贤,无以治天下之事”无关,排除C项。12、周天子分封时要举行一定的“授民”仪式,即将原属周天子的臣民分封给诸侯。“授民”仪式后,这些臣民归诸侯所

有,但依然保留着周天子臣民的性质。这一“授民”制度()A.标志西周大一统政权的建立B.体现西周政权的宗法制特征C.清除了贵族叛乱的政治基础D.有利于形成天下共主的观念【答案】D。【解析】依据材料“这些臣民归诸侯所有,但依然保

留着周天子臣民的性质”等结合所学知识可知“授民”制度可知有利于形成天下共主的观念,故D正确。西汉没有形成大一统的局面,排除A。题干没有体现宗法制的相关信息,排除B。C项“消除”说法绝对,排除。故选:D。二、非选择题13、阅读材料,完成下列要求。曾随之谜在今天湖北境内,中国的传世文献

从来没有记载过周代一个叫曾国的诸侯国。1978年,曾侯乙墓的发现却证明历史上湖北的随州确实存在着一个姬姓曾国。史籍中明确记载这一地区只有一个随国,但却从未见随国青铜器出土。文献记载与考古发现的不一致,引发了学者们关于“曾国”和

“随国”两个国名关系的争论,有的学者认为曾随为一国,有的学者认为曾国绝不可能是随国。直到2019年,这场争论才得以平息。考古学家在湖北随州枣树林发现春秋中晚期的曾国墓葬群,出土铜器2000余件,其中礼器近600件。三

组大墓的墓主人分别为曾公求及其夫人渔、曾侯宝及其夫人芈加、曾侯得,三组大墓均出土有编钟,同一墓葬均出土带有周文化和楚文化两种不同文化因素的铜鼎。以下为曾侯宝夫人、楚王女儿芈加墓出土的部分文物及其铭文:(1)考古发现如何解决了“曾随之谜”?(2)此次考古发现可以印证周代

的哪些史实?结合材料加以说明。【答案】(1)在曾国的墓葬中发现了随国的信息,表明曾与随是同一个诸侯国的不同称呼,解决了文物考古和文献记载不一致的矛盾,弥补了文献史料中对曾国记载的空白。(2)历史史实:西周实行宗法分封制度。说明:由编钟铭文可知,曾国是西周时期分

封到随州的诸侯国。历史史实:西周礼乐文明得到继承和传播。说明:由墓葬出土的礼器及不同文化因素的铜鼎可知,曾国继承和传播了西周的礼乐制度文明,使不同地区的文化逐渐融合。历史史实:春秋中期华夏认同的观念已经形成。说明:编钟及其铭文“禹”和“夏”的发掘与

释读,表明曾国对“禹”和“夏”的认同。【解析】(1)根据“2019年,这场争论才得以平息。考古学家在湖北随州枣树林发现春秋中晚期的曾国墓葬群”与铜缶、编钟、铭文:伯括受命,助画之绪,有此南源。余文王之孙,穆侯元子,出邦于曾……以长锌

夏。可知是通过考古古墓和史物铭文的分析解决的。(2)根据铭文:伯括受命,助画之绪,有此南源。余文王之孙,穆侯元子,出邦于曾……以长锌夏。可知周朝实行分封制。春秋中期华夏认同的观念已经形成。联系材料:编钟及其铭文“禹”和“夏”的发掘与释读进行合理的分析即可。

14、阅读材料,完成下列要求。材料一周时期,“国”为诸侯的封地,至春秋战国时代则为各争霸国,自秦统一六国,“国”即为王朝国家,直至清王朝灭亡。就“天下”而言,周时,天子之治域谓“天下”;至于秦汉一统,“天下”意味着凡朝政所及,无所不包。随着中国统治实体的扩大和国家

政治影响范围的扩展,“天下”所涵盖的范国也在不断扩展。就地理概念而言,如果将各王朝直接或间接统辖的区域理解为古典的中国,那么在中国以外的地方,诸如朝贡国、藩属国、西汉丝绸之路所及之地、佛教的发源地等虽不属王朝所辖区域,却构成“天下”的一部分。在此过程中,传统的“国”得到了扩展,对“天下”的认知和

界定也得到进一步拓展。——摘编自刘凤雪《“民族国家”观念在近代中国的生成》材料二顾炎武在《日知录》中指出:“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……是故知保天下然后知

保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。”严复认为:“国者,斯民之公产也,王侯将相者,通国之公仆隶也”。孙中山在1905年提出“驱逐鞑虏,恢复中华”,在1912年《临时大总统

宣言书》中提出:“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人。是曰民族之统一。”章太炎在1907年发表的《中华民国解》一文中表示:“‘中华’之名词,不仅非华一地域之国名,亦且非一血统之种名,乃为一文化之族名。”——

摘编自陈茁《清末民初中国知识精英的国家观念转型研究》(1)根据材料,概括中国古代“国”与“天下”观念的演变,分析其演变的原因。(2)根据材料,指出自明末清初到辛亥革命前后,“天下”“国”“民族”“中华”等被赋予的新的内涵,分析这些观念变化产生的重要

影响。【答案】(1)演变:西周时,“国”为诸侯封地,秦以后为“王朝国家”;西周时,“天下”为周天子统治区域,秦以后为政治辖区及影响力所及的地域,并不断扩展。原因:分封制的瓦解,统一多民族中央集权国家的形成,疆域的开拓,文化影响力

的不断扩大。(2)内涵:顾炎武思想中的“天下”,已经不再具有传统意义,而是包含了民众之天下;严复的“国”体现了主权在民思想;孙中山将排满发展为民族平等、统一;章太炎强调“中华”是一个文化共同体。影响:改变了传统的君主专制下的国家观念,建立了富有近代色彩的具有民主、平等理念的国

家观念,有利于民族共同体的形成,推动近代民主革命与民族复兴。【解析】(1)依据材料“国”为诸侯的封地,至春秋战国时代则为各争露国,自秦统一六国,“国’即为王朝国家,直至清王朝灭亡”等结合所学知识等结合所学知识演变归纳如下:西周时,“国”为诸侯封地,秦以后为“王朝国家”;西周

时,“天下”为周天子统治区域,秦以后为政治辖区及影响力所及的地域,并不断扩展。关于原因:依据材料“随着中国统治实体的扩大和国家政治影响范围的扩”等结合所学知识从政治。思想文化等方面归纳如下:分封制的瓦解,统一多民族中央集权国家的形成,疆域的开拓,文化影响力

的不断扩大。(2)关于内涵:结合材料中顾炎武和严复的相关思想归纳如下:顾炎面思想中的“天下”,已经不再具有传统意义,而是包含了民众之天下;严复的“国”,体现了主权在民思想;孙中山将排满发展为民族平等、统一;章太炎强调了“中华”是一个文化共同体。关于影响:依据上述内涵结合所学知识归纳如下

:改变了传统的君主专制下的国家观念,建立了富有近代色彩的、具有民主、平等理念的国家观念,有利于民族共同体的形成,推动近代民主革命与民族复兴。